1. 研究背景及研究对象

1.1. 研究背景

“十四五”时期,我国城市将全面迈入高质量发展的新阶段。而努力营造高品质的城市公共空间,便是高质量发展阶段的重要体现 [1] 。但近五年来,随着城市空间的紧缩与饱和,中国城市正逐渐步入存量规划时代,在高密度城区规划建设大型公共空间逐渐成为奢望 [2] 。因此,城市更新从大范围、大数量的粗放式改造转向小范围,高质量的精细化提升。户外公共空间作为居民日常休闲娱乐的主要场所,其空间品质的提升具有更加重要的意义和作用。

城市微更新中对公共空间的改造,是从使用者的角度出发,将人们的生活作息、日常活动等现实信息包含在内。微更新作为一种新型的城市更新方式,从微观尺度入手,成本低、影响小,同时积极鼓励公众参与更新过程 [3] 。小型公共空间作为城市微更新的主要对象,能够带给城市一次弥足珍贵的空间重塑契机和品质、活力、情感的回归机遇 [4] 。

校园教学楼内的户外公共空间作为小型公共空间的一种,其在功能、视觉、空间上的微更新能够带给校园使用者更多的活力与创造力。中国各高校由于各种现实原因开始在城市郊区建设新校区,而由之却产生了些许问题。例如校区占地面积过大使得学生校内步行距离过长;校区远离市区使得老师通勤时间过长 [5] ;郊区生活设施资源不够丰富。虽然建立于郊区的校区拥有了更多的户外公共空间,但这些公共空间仅停留于绿化功能,提供最基础的休憩和观赏价值,并不符合现代校园的需求,大学校园应是充满活力与创造力的地方,校园里的每个空间应充满着活力的象征。在小微公共空间微更新的背景下,华东理工大学奉贤校区可以作为一个很有价值的样本。

1.2. 研究对象

上海华东理工大学奉贤校区位于上海奉贤区海湾旅游度假区的北侧,占地约1545亩。充裕的土地面积让奉贤校区的建筑规划十分整洁,每个用地功能的面积空间都十分富裕。校区内教学区域西临通海湖,南面大草坪,是由规整的教学楼和通海湖、景观绿地组合而成,占地约达20,430平方米。此次调研场地选取了教学楼区域内面向大草坪的ABCD四栋教学楼,每栋教学楼内的户外公共空间面积分别为595 m2、560 m2、564 m2、560 m2,因C教同D教的户外公共空间规划与面积大小一致,因此研究选取了ABD教内的三个户外公共空间作为本次研究的场地调研对象,如图1。

Figure 1. Outdoor public space area of the ABD building

图1. ABD栋教学楼户外公共空间区域

2. 调研方案设计

此次调研将实地调研法与POE方法结合,从使用者的角度而不是设计者的角度,对其正在使用的空间及环境设施的真实感受进行调查及访谈,得到使用者对场所的喜好及意见。POE评价是针对城市已建成空间环境的使用感受和体验评价 [6] ,带有强烈的目的性和指向性,通过图片、数字等形式来量化POE数据,通过对公共空间的预期目的与实际使用情况进行比较,以期得出公共空间使用后状况 [7] 。作为一种非常直观且有效的研究方法,设计师能够借助此方法得到使用者的真实反馈与客观影响因素,并将其应用在之后的改造或者新设计中。

为了能够更好的了解和分析该场地的活动使用情况,此次研究还采取了人流计数法和行为观察法这两种方法进行数据收集。调研时间从2021年11月22日开始至12月3日结束,总共历时2周。研究选择在工作日进行调研,因为周末拥有教学计划的学生人数过少,不具有统计意义。为了收集准确的使用者行为数据,数据采集工作从每日上午上课9:40~11:30开始,到下午13:30~17:05结束,主要在上课早高峰9:40、13:30、下课晚高峰15:10、17:05的时间段内进行10分钟人流计数。

3. 基于POE方法的基础环境调研

3.1. 场地信息分析

3.1.1. A教空间现状

A教户外公共空间是三个公共空间中占地面积最大的一个,约有595 m2,绿化率达到48.89%。该处公共空间由建筑小品、6个半围合公共座椅和大面积的绿地灌木丛组成而成,如图2。空间的主要使用者为学生群体,作为面积最大、教学楼使用频次最高的建筑,该空间的人流穿行体量也是三个教学楼中最大的。

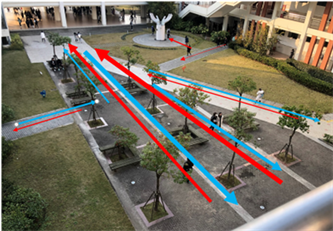

调研发现,该户外公共空间总共有八个出入口,学生因为拥有多种路径的选择导致出现多种行动路线(如图3),但据总的人流动线来看,使用者的主要交通流线为东西两条直线路径。这两条直线路径由六个半围合的公共座椅规整排列,引导着空间中的使用者行走而形成的。因此,在之后的空间改造设计中空间交通流线需要重点考虑。

Figure 2. Composition of outdoor public space elements in Building A

图2. A教户外公共空间元素构成

Figure 3. Outdoor public space entrances and main traffic routes in Building A

图3. A教户外公共空间出入口和主要交通动线

3.1.2. B教空间现状

B教户外公共空间约564 m2,绿化率达到41.91%,主要使用者为学生。不同于A教户外公共空间,该空间的元素只有绿植和灌木丛,并不存在公共座椅,整个空间仅以绿植观赏为唯一功能。调研发现,B教空间人流量较少(如图4),空间使用者较少进行停驻行为,基本以穿行状态为主。

Figure 4. Outdoor public space in Building B

图4. B教户外公共空间

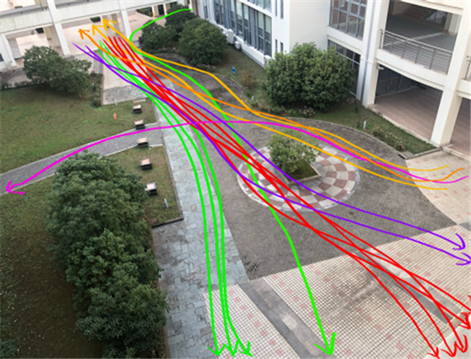

根据学生的穿行行为绘制了该空间主要的交通流线(如图5)。通过对人流动线的整理与分析得出,使用者在步行时更加偏好于沿着空间动态行走,如会沿着两侧绿地的弯曲沿线行走、会有意识或无意识的靠近空间中心的绿植。中心绿植因其特殊的地面铺砖和位置是整个空间的视觉中心,因此在对空间的优化设计中需要抓住空间的视觉中心点,引导使用者在空间中停驻,这将有利于增强空间的活力。

Figure 5. Major traffic routes in the outdoor public space of Building B

图5. B教户外公共空间主要交通动线

3.1.3. D教空间现状

D教户外公共空间约560 m2,绿化率仅有26.04%,主要使用者也是学生。该空间由长椅、外部楼梯和绿地植物组成(如图6)。同B教空间布置有相似之处,空间正中心都有一个绿植建筑,将空间的视线聚焦。同样,整个空间偶尔会出现休憩行为,更多的是学生的穿行行为。

Figure 6. Composition of outdoor public space elements in Building D

图6. D教户外公共空间元素构成

通过对人流动线的整理与分析得出(如图7),D教的人流动线和其他两个空间不太相似。因为空间中存在横跨4层的外部楼梯,使用者拥有了更为便捷的路径,这让D教的交通动线呈现出非常明显的趋势,大量的学生选择通过外部楼梯来上下楼。

3.1.4. 小结

经过两周对三个教学楼户外公共空间现状的调研,基本总结出以下三个空间共同的几大问题现状。

1、公共空间人员停驻率低

下课时间是三所空间中人流量最大的时间段,但学生教师多为穿行行为,停留行为发生的概率不是很高。

2、公共空间利用率低

Figure 7. The main traffic flow of outdoor public space in Building D

图7. D教户外公共空间主要交通动线

调研所选取的三个空间的整体空间利用率较低。A、D教空间拥有公共座椅,但B教空间并没有公共座椅。三个景观空间很少有聚集活动、社交活动发生,整个空间的使用者仅进行穿行行为,并且除下课时间以外,大部分时间这些空间处于闲置状态、毫无活力。

3、公共空间使用功能单一

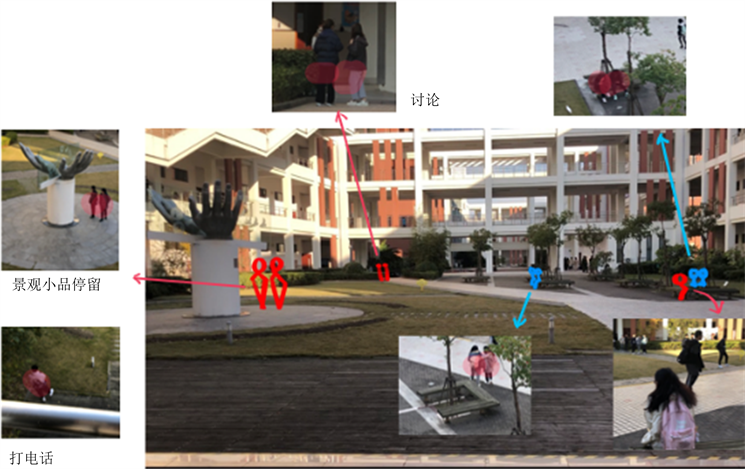

Figure 8. Outdoor public space parking behavior in Building A

图8. A教户外公共空间停驻行为

三个教学楼内的户外公共空间功能主要围绕着交通功能、绿化功能、休憩功能、展示功能。据调研所得,每个空间基本上都展示了交通功能,除此之外A教户外公共空间展现了绿化功能、休憩功能、展示功能;D教户外公共空间展示了绿化功能、休憩功能;而B教户外公共空间只展现了绿化功能。三个公共空间被利用的最主要的功能是绿化功能,虽然空间中有布置公共座椅但休憩功能被使用的很少,同时三个空间的展示功能基本处于缺乏状态。

3.2. 使用者停驻行为分析

1) A教

通过对使用者停驻行为的观察,发现早高峰阶段户外公共空间内发生的停驻行为和穿行行为趋向于0,大部分使用者倾向于从楼道两侧或楼梯进入教室。因此对于A教户外公共空间使用者停驻行为的数据收集主要集中在下午。

根据调研数据可整理出A教户外公共空间人群的所有活动与停驻行为。如图8,两周内A教户外公共空间产生的停住行为较少,据观察可得学生停驻的行为仅包括打电话、讨论、等人、景观小品、休憩五种类型,出现频次较高的行为是讨论与等候行为。

A教作为拥有公共座椅最多的空间,但其休憩行为的发生概率却很小,14天内仅发生3例休憩行为,目前该空间利用最多的功能还是交通功能和绿化功能。据观察可得(如图9),空间内的六个公共座椅均使用木质材料制作而成,横截面中木料和木料之间的缝隙过大导致使用时的不适应,再加上长时间的未维修让木料表面变得脏污,这很可能导致使用者担心卫生状况。同时该空间的公共座椅缺乏围合感,尤其是在下课时间段人来人往的空间中很难给使用者足够的安全感。调研中所观察到的三例休憩行为,都选择了离西面出口最近的公共座椅,但两例朝向北面而坐的使用者都在下课时间时起身离开,因为北面是人流主要的交通动线,无法使坐着的人产生安全感。三例中仅有一例在下课时间段中未离去,因为他的座位朝向为东面,距离空间的主交通动线有小段距离,同时前面为树木盆栽,构成了无形的半围合空间。因此,在在之后的设计更新策略中要从设施角度注重空间围合感的重要性,考虑使用者对安全感的需求。

Figure 9. Outdoor public space public seating area in Building A

图9. A教户外公共空间公共座椅区域

2) B教

根据实验数据可得,B教户外公共空间在早高峰期间并无发生停驻行为与穿行行为。B教户外公共空间的调研时间段同样集中在下午(如图10),从数据中可以看出,学生在下午13:20的上课时间段里,空间的停驻行为和穿行行为都十分少,而极少量的穿行行为是为了到东面走廊下去灌水的目的,更多的学生在早高峰时间段选择走楼梯。同A教调研数据相似下午15:20的下课时间段人流量较多,16:10的下课时间段基本上没有学生出入。

Figure 10. Afternoon pedestrian flow trends in the outdoor public space of Building B

图10. B教户外公共空间下午人流趋势

根据调研可整理出B教户外公共空间人群的所有活动与停驻行为。如图11所见,该空间虽然没有公共座椅,但在调研期间空间中所发生的停驻行为较多。据观察可得学生停驻的行为包括打电话、玩手机、等人、绿植观赏、讨论、休憩6种类型。尽管停驻类型较多,但这些行为发生的次数仍属于少数。目前该空间利用最多的功能还是交通功能和绿化功能并且,空间内使用者的行为特征趋向于绿植观赏和等候。

Figure 11. Outdoor public space parking behavior in Building B

图11. B教户外公共空间停驻行为

三座教学楼内的户外公共空间,只有B教户外公共空间中出现了多例景观欣赏的行为。其原因之一便是B教的绿化空间占了整个空间的1/2,而A教只占了约1/3的面积。另外,B教户外工农空间中的绿植规划设计让整个空间拥有动态,凹凸的草坪形状和沿路高大的绿植让空间中形成了多个半包围或私密的小空间。因此,在此空间中多次发生了等待人的行为。因为没有公共座椅,所以抱有等待他人目的的使用者只能选择站着的姿势,但每个使用者都站在了由绿化沿边造成凹凸的半包围空间中,距离主交通流线远并且同其他等待的使用者拉开了距离,让使用者充满了安全感。因此,在之后的设计更新策略中要从绿化角度注重空间围合感的重要性,需要考虑使用者对安全感的需求。

3) D教

如图12,从所收集到的使用者行为数据中可以看出,D教户外公共空间的人流高峰经常集中在11:35、15:10两个下课时间段,但人群行为多为穿行行为,停驻行为在调研期间几乎为0。

Figure 12. Trend of pedestrian flow in outdoor public space of Building D

图12. D教户外公共空间人流趋势

D教同A教一样都有公共座椅,但D教的公共座椅是沿着绿化带的长椅(如图13),同时D教同B教相似整个空间中绿植面积占了整个空间的1/2,但却没有如B教形成多个半围合的空间。同时,D教空间多出了一个高达4层的外部楼梯,这让整个空间的交通功能更加突出,整个空间似是只提供人群快速通行,其休憩功能和景观功能没有发挥出作用,让整个空间的活力下降。

4) 小结

通过对三个户外公共空间使用者停驻活动的调研和分析,可以总结出使用者在不同时间段对于教学楼公共空间的使用需求。1) 首先便是交通功能,如D教的外部楼梯空间可达性是吸引人群来到空间的第一步,清晰的方向对于更受欢迎和更安全的空间也很重要,因此空间中的铺装能够有效的提供引导和寻路。2) 其次,空间中的绿植规划是能够提供给使用者围合感,从而产生安全感的方式之一,并且优美的绿化环境能够吸引使用者来到空间中进行短暂的精神放松。3) 另外,从调研观察所得,教学楼内的公共空间发生的停驻活动大多为等待他人,打电话或讨论的人群会选择隐蔽性较高的角落进行。因此空间中需要增加等待区域,并且是能和其他使用者隔离的个人空间,同时需要从绿化和设施方面提高整个空间的安全感。4) 最后,从收集到的所有停住行为中,可以观察到如果整个空间中有一个吸引人眼球的景观小品存在,愿意停驻在空间中的人将会增多。因此在之后的空间更新策略中需要考虑到景观小品在空间中的重要性。

根据场地调研与使用者停驻行为分析结果,本研究的三个户外公共空间主要使用者均为学生,并且空间内人群的停驻行为及行为偏好存在一定的相似度,作为同类型、同使用主体的公共空间能够总结归纳出一定的需求规律为之后相似属性的公共空间设计提供帮助。因此,B教户外公共空间作为停驻行为种类较多,绿化面积同其他两个空间相似的场地成为此次研究的改造对象。

4. 基于停驻行为的校园户外公共空间设计策略

4.1. 新材料

材质会影响环境的受欢迎程度。从调研数据可发现,场地中的花草树木等自然因素能够带给使用者一定的愉悦感,让使用者因想享受新鲜的空气或观赏美景而愿意停驻。但是,单单植被的吸引力并无法大幅度增加该场地的活力程度,并且所制造的停住行为也是短暂的。为此,适当增加场地材质的丰富度是一种好的选择。

B教作为唯一一个没有公共座椅设施的空间,增添可供人休憩的座椅设施是首选。从实地调研来看,原A、D教的座椅均为木质材料,容易变得破旧从而导致空间色彩沉闷,并且座椅使用率低。因此对于新座椅设施材料的选择需要考虑如大理石、瓷砖、穿孔铁铝等实用、耐用的材料,减轻材料所带来的笨重感,让整个空间变得轻巧,增加学生对校园空间的认同感。

4.2. 地面带来的尺度变化——空间“打卡点”

根据实际调研可以看出空间的视觉重心和引导感是影响空间活力的关键因素。首先,这便与地面的铺装、地面下沉或增高变化息息相关。现教学楼公共空间从视觉效果上就给人低活力的冲击,暗沉的绿色和灰色的地面铺装让整个空间变得沉闷,这让使用者只能产生短暂性的停驻行为。因此,为了营造场所感和凝聚力需要将空间的主色调变得更加透亮与活力,地面铺装的图案能够在地面上激发出运动感、速度感和刺激感,从引导学生进入空间并且在此空间停留。

其次,在引导让更多的学生进入到空间后,还需要考虑到如何让这些学生停留下来。地面铺装、绿植规划设计都只能增强空间的吸引力,而能够提升整个空间活力的,与空间中使用者的停驻时间与活动多样性相关。想要让更多的使用者在空间中停驻,那么整个空间就需要一个视觉重点,也就是需要创造一个空间打卡点,以上所说的所有引导的最终目的便是让使用者能够到达这个空间打卡点,延长人群在空间中停驻的时间。

4.3. 提高场地的包容性与多功能性

大学教学楼公共空间作为活力与创造力的发生地,应该包容学生在此处开展各种各样的临时性或持续性活动。根据对实际空间的调研总结分析,可以发现处于教学楼内的公共空间人群的活动需求包括但不限于小组讨论、等人、休憩、景观欣赏等活动。因此空间的功能划分需要以使用者的实际需求为主,例如根据调研结果可以观察到空间中的等待行为较多,因此需要满足人群的等待需求,在空间构造等待区域。同时单一的场地功能会导致利用率低下,因此空间中的公共设施需要进行一定的改造,使其满足不同功能的需求。当公共设施变得更加具有包容性和多功能性,就会吸引更多不同人群来此地发生更多的行为,以此促进校园环境的活力。

5. 校园户外公共空间设计方案

5.1. 设计概念

通过POE方法对场地进行基础调研,以及对各个环境要素的分析,提出了校园户外公共空间的概念策略(如图14),并以此作为基础进行指定公共区域的具体方案设计。

由于该场地是教学楼内的公共空间,应具有学习和休憩两种主要特性。整个设计的主题围绕着重新焕发空间活力的目的。一方面通过在空间中建立一个“打卡点”的客观存在,吸引人群停驻,并且在空间的绿化属性和休憩属性影响下展开各类行为活动。因此在此基础上,整个场地的设计概念为“同心圆”,从整个空间最核心的“打卡点”出发,一直向外扩散各种各样的功能活动。另一方面,在基于之前实地调研所观察到的人群行为偏好和空间需求上,增强空间的包容性与多功能性让使用者自发的去创造活动。

Figure 14. Conceptual strategy for outdoor public space on campus

图14. 校园户外公共空间的概念策略

Figure 15. Landscape space functional area division in Building B

图15. B教景观空间功能区划分

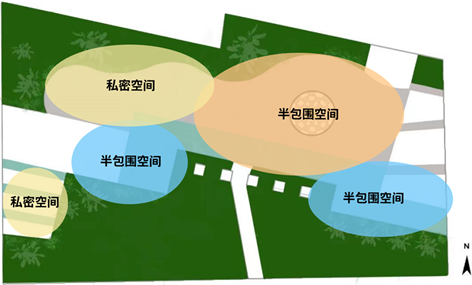

5.2. 设计策略

基于实际调研归纳与分析,可以总结出使用者对教学楼内公共空间的需求,包括休憩、观赏、等候、讨论等,因此可以大致根据调研中观察到的人群因不同目的而产生的活动空间位置,将整个空间划分为公共空间、半包围空间、私密空间三个功能区(如图15)。

该空间最大的问题是如何解决功能单一且空间利用率不高的问题,而其中最直接的解决办法就是置入功能,在受到场地和现有条件限制的情况下,需要将功能进行串联与优化。为了打破原有空间沉闷的暗色彩,并且营造场所感和凝聚力,空间的主色调选择以蓝色为主,纯度较高的蓝色能够带给人宁静、理智和干净的感觉,这和空间所处的教学氛围相一致。并且整座B教教学楼以纯白色为主,公共空间以蓝色为主色调、辅之浅灰色和白色(如图16)能够与现有的整体色彩形成对比,强烈的单一调色板将整个空间粘合在一起。

1) 设施–公共座椅

吸取实地调研空间的失利原因,在空间置入自带顶棚的定制公共座椅空间。在公共座椅的顶棚材质设计上引入了穿孔遮阳结构的铝制材料,而座椅采用了大理石瓷砖拼贴。穿孔铝板有几个好处,首先经过高性能的氟碳涂层工艺处理具有较好的耐刻划、耐腐蚀以及抗紫外性的性能,其次该材料具有良好的抗风抗压能力适合露天的公共空间和风大的奉贤校区。其次,整个公共座椅以蓝色、白色为主,同主色调契合。按照设计核心“同心圆”的概念,所有公共座椅都为半弧形状,是同心圆里截取的一部分(如图17),增加空间围合感,提高使用者的安全感。

2) 地面铺装

地面铺装和光线有节奏的变化模式为空间提供了寻路导视,整个铺砖地面秉持着运动感、速度感和刺激感的想法,铺路中心变成了一个同心区域,同时其他不同色调拼接而成的直线道路促使使用者进入道路,并在各功能空间中停留。铺路图案在空间上方投射到座椅定制的穿孔遮阳结构并向上翻转以延伸到垂直表面,形成空间上方场所的座椅环。根据空间主色调,整个铺砖地面由灰蓝色、浅蓝色、浅肤色和浅灰色为主的水墨大理石拼接而成(如图18)。

3) 等待区

基于调研所观察到的行为,可以发现发生等待行为的使用者偏好站在角落或转角,即围合感较强的地方,同时和其他使用者拉开保持着一定的社交距离。因此,整个等候区域以连接性和延展性特质为设计核心,根据等候时站姿、停靠时的站姿、坐姿等行为特征分析(如图19),人体处于105~115度仰靠时处于较舒适状态,依次为基础等候区域的公共设施被赋予连接性质的可坐可站可倚靠的功能。

4) 中心打卡点

为了打造空间中的“打卡点”,选取了同心圆的中心区域将其打造成一个下沉式空间,下沉式空间被划分为四个台阶。在此空间中使用者可以坐在台阶中进行休憩,同时这里也是一个天然的可提供学生进行小组讨论的空间,并且也是一个公开的演讲区域。总而言之,该空间能够提供学生进行多种活动类型的发生。并且为了塑造网红点,下沉空间的重心为展示区域,可由学校的艺术学院学生提供作品,并且整个空间都可开展艺术学院每学期的艺术展览,从而保持空间打卡点的持续新鲜感。

5.3. 设计效果图

整个设计策略从公共座椅、地面铺砖、等候区域、中心打卡点四个方面出发,来激活教学楼公共景观空间的活力和创造力。让该空间突破以往的绿化观赏功能和交通功能,发展出如展览、休憩等更多的功能,更符合大学教学空间的性质。以下为B教景观空间的再设计平面图和整体效果图(如图20)。

Figure 20. Outdoor space design rendering of Building B

图20. B教户外空间设计效果图

6. 总结

本文将小微公共空间更新作为主题,从POE方法的角度进行场地基础研究,以校园教学楼户外公共空间作为目标。校园公共空间的建设应以重塑多样性活动和空间打卡点为导向,强调多元性、公共性和空间吸引力,为校园活力和创造力生活提供更多可能。因而,设计者应该全面考虑使用者不同时间段的空间需求,在校园公共空间的物理空间塑性和空间感知模式上采取不同的硬度策略,通过深入挖掘校园公共空间不同地段特征与使用者需求之间的关联情景,强化其中的需求差异,创造出类型丰富、满足人们多样化需求的校园公共空间。

注释

文中所有图片均为作者自绘。