1. 引言

2022年10月,习近平总书记在党的二十大会议上提出“实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业,优化孤寡老人服务,推动实现全体老年人享有基本养老服务”。第七次全国人口普查结果显示,2020年我国65岁及以上人口为19064万人,占总人口的13.50%,与2010年第六次全国人口普查相比,65岁及以上人口的比重上升了4.63个百分点。《中国城乡老年人生活状况调查报告(2019)》指出,在全国65岁以上老年人口中,独居老人占比为13.1%,仅与配偶同住的老年人占比为38.2%,与子女同住的老年人占比为41.7%,与高龄父母同住的占比为1.7%。数据显示,半数以上老年人独居或仅与配偶同住,与家人共居老年人已不足一半,当前老年人家庭结构小型化趋势突出。女性老年人独居(15%)和与子女同住的(44.5%)比例要高于男性老年人(分别为11.0%和38.7%)。孙鹃娟 [1] (2013)同样指出我国老年空巢家庭比例高,与子女共同居住的老年人比例较低。值得强调的是,老年人当前的居住状况基本上是老年人家庭自主选择的结果,如何引导家庭居住方式更加适应老龄化社会的要求,提高老年人的健康预期寿命,为不同老年人提供有针对性的服务是下一步健全老龄家庭政策的一项重要内容。

家庭是老年人生活的基本单位,家庭状况及其变动是考察老年人整体和个体生活状况的基本要素。随着中国经济、社会和人口环境的快速变迁,中国老年人口传统的居住模式发生了非常明显的变化,城乡空巢老人、独居老人明显增加,老年人与子女同居的比例迅速下降。在此背景下研究老年人口居住方式对其健康预期寿命的影响,可以帮助我们更好地了解和预测老龄化和家庭变迁背景下老年人身心健康的发展状况,并为未来家庭养老政策的制定提供更加坚实的依据。

2. 研究综述

居住方式是指老年人家庭生活的人数构成、代际组合以及家庭成员之间的固定联系。学者们根据研究目的、研究内容和研究数据的不同,将居住方式划分出不同标准。许琪 [2] (2018)在研究老人的居住安排对其精神抑郁程度的影响时,将老年人口居住方式划分为四类,分别是与儿子同住、与女儿同住、与子女相邻居住和远离子女居住;陈英姿 [3] (2019)在研究老年人与子女同住对老年健康的影响时对居住方式采用二分法,即与子女同住和不与子女同住;叶欣 [4] (2018)在研究中国丧偶老年人居住安排对心理健康的影响时,将老年人的居住方式划分为六类:独立居住(独居)、仅与配偶共同居住(夫妻空巢独居)、与子女共同居住(亲子同住)、多代合住、与无亲缘关系的人共居以及在养老机构居住。

现有文献指出,老年人的居住方式对其健康状况确实存在影响,但是不同居住方式对健康状况的影响程度、影响方向和影响机制,现有文献尚未达成一致结论。

关于老年人与子女同住对老年健康的影响,目前存在两类截然不同的理论。一类是“家庭支持理论”,该理论认为老年人与子女同住便于获得子女日常生活照料、资金支持和精神赡养,子女的陪伴能够降低孤单和落寞的可能性,有助于身心健康。余央央、陈杰 [5] (2020)从代际关系入手,即亲子同住构建的良好代际关系既能给老年人带来经济支持和精神慰藉,进而提升其身心健康水平,认为夫妻同住比亲子居住更利于其认知健康,但一人独居则难有认知健康收益;任强、唐启明 [6] (2014)通过实证研究发现老年人在和配偶单独生活的状态下幸福感比较高,单纯与成年子女或单纯与孙子女一起居住的二代居住格局反而会损害老年人的情感健康;高敏 [7] (2015)等认为家庭支持因素能够有效影响老年人的生活满意度,与子女同住的老年人其生活满意度也会相应较高,同时,家庭支持因素对城乡老年人生活满意度的影响也有所不同;穆滢潭,原新 [8] (2016)指出相对空巢老人而言,与子女同住对老年人精神健康具有显著的积极效应,尤其是农村和城市高龄老年人精神健康的积极效应显著;刘一伟 [9] (2018)研究发现与子女共居能显著降低老年人IADL受损概率,提高老年人的认知水平,但这种影响存在年龄段差异,共居对高龄老年人健康的影响效应大于低龄老年人;张莉 [10] (2015)认为与他人同住有利于促进老人的积极情绪,减少消极情绪,进而提升老人的主观幸福感;得到相似结论的还有李春华、李建新 [11] (2015)等人,他们认为当老年人由与子女同住变成不同住时会增加老年人的死亡风险,而当老年人由不与子女同住变为同住时则有助于降低老年人的死亡风险。

另一类观点是“家庭冲突论”,该理论认为老年人与子女同住易于引发矛盾与摩擦,从而造成代际关系紧张,不利于老年人健康的恢复与发展。向运华、杨涵一 [12] (2022)认为一人独居比亲子同住更有利于提高老年人的认知健康水平;陈英姿、孙伟 [13] (2020)研究发现与子女同住对老年健康存在负面效应,而在父母附近分而不离的居住模式,相较于与子女同住而言,对老年人的健康更为有利;李秋怡 [14] (2018)指出与独居或和配偶同住的老人相比,与家人同住不利于老人健康,其ADL得分和MMSE得分均较低;焦开山 [15] (2014)研究发现与子女同住的老年人在健康状况上要差于不与子女同住的老年人,尤其是在最不健康状况上;陈巧依、余昌妹 [16] (2012)认为不同居住方式的老年人健康自评状况有差异,其中独居老人的自评健康状况最好。

根据世界卫生组织在1948年的定义,健康是身体、精神和社会适应性等方面都处于完整的良好状态,它并不仅仅指没有疾病或身体不虚弱。健康预期寿命作为健康测量的综合性指标,是在预期寿命指标的基础上进一步识别预期寿命的健康部分和非健康部分。与仅考虑时点状态的沙利文方法相比,多状态生命表法预测健康预期寿命时使用多期追踪数据,综合各时点的状态,动态地展现健康状态的变化,所得健康预期寿命更符合人群实际情况。多状态生命表假定不同的健康状态间可以相互转换且不同健康状态的死亡率不同(顾大男 [17] ,2001)。蒋承 [18] (2009)利用两期纵向数据,基于多状态生命表方法首次对于我国65岁及以上老年人的日常生活照料成本和临终前照料成本进行了分城乡、分性别、分初始年龄、分初始自理状态分析,并证明其期望照料费用存在显著差异。吴炳义 [19] (2019)基于中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS) 2008、2011和2014年数据,以65~99岁老年人口为目标人群,运用多状态生命表法研究老年人自理健康预期寿命,研究显示随着年龄增长,女性老年人从健康转变为失能的概率逐步高于男性老年人,且女性老年人非健康生存期相对男性较长。由于使用多状态生命表法测算健康预期寿命时对数据要求较高,即要求该数据必须包含起始队列的死亡信息(吴炳义 [19] ,2019),使得前期相关文献较为缺乏。即使前期有学者使用追踪数据对健康预期寿命展开研究,但其使用的数据相关年份较早,且期数较少,时间跨度较短,一定程度上影响了测算健康预期寿命时的精确度。

综上所述,居住方式和健康预期寿命之间的确存在影响关系,老年人口的居住方式历来是学界和政府重点关注的话题。故本文以65以上老人为研究对象,使用CLHLS 2008~2018年四期纵向数据,运用多状态生命表法测算分年龄分性别、不同居住方式下老年人口的健康预期寿命,并从不同角度对其进行分析。

3. 研究设计与方法

3.1. 数据来源

本文数据集选用中国老年健康影响因素跟踪调查(简称“中国老年健康调查”,英文缩写CLHLS),是由北京大学健康老龄与发展研究中心组织的老年人追踪调查,调查范围覆盖全国23个省市自治区,调查对象为65岁及以上老年人和35~64岁成年子女。本文根据研究内容的需要选择CLHLS 2008~2018数据集,该数据集在2008年进行了基线调查,并在2011~2012年、2014年和2017~2018年进行了追踪调查,剔除与本研究内容不符的样本,最终纳入考虑的样本数是12,464。

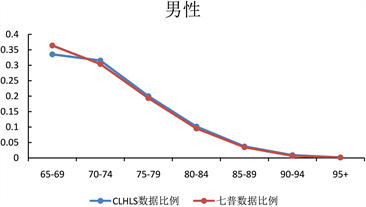

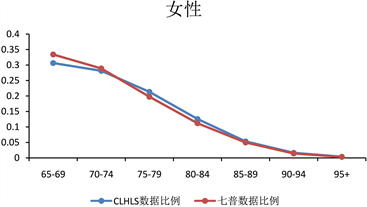

3.2. 数据加权

CLHLS调查对象大多为高龄老人,例如本数据集中80岁以上老年人口所占比例为76.01%,而七普数据中80岁以上高龄老人仅占65岁以上人口的15.96%。若直接使用此数据集,所得结果在更大程度上反应的是高龄老人现状,并不能很好的代表65岁以上老年人口的情况。因此,本文根据七普调查所得性别年龄结构对CLHLS基线数据进行加权调整,加权后的CLHLS数据结构与七普数据结构对比如图1所示。可以看出,加权调整后的CLHLS数据能够很好的拟合七普数据结构,因此认为加权调整后的CLHLS数据可以很好的代表65岁以上总人口的健康情况。

资料来源:根据CLHLS2008年数据及七普数据绘制。

资料来源:根据CLHLS2008年数据及七普数据绘制。

Figure 1. Structural comparison between CLHLS weighted data and the 7th census data

图1. CLHLS加权数据与七普数据的结构比较

3.3. 相关变量说明

CLHLS数据库对老年人居住方式的划分方式有三种:独居、与家人同居和在养老机构居住。根据问卷问题“与您同住的有多少人(不包括您本人)”及受访者的婚姻状况——有配偶或无配偶,本文将老年人的居住方式分为四种情况:无配偶“独居”、无配偶“与家人同居”、有配偶“仅与配偶同居”、有配偶“与配偶和家人同居”。由于本文所用数据库中住在养老机构的老年人比例低至0.02%,故在此不讨论居住在养老机构的老年人的健康状况,在数据库中直接剔除该类样本,对“独居”“与家人同居”“仅与配偶同居”和“与配偶和家人同居”的老年人的健康预期寿命进行讨论研究。本文使用的是长达十年的四期纵向数据,在此期间部分老年人的居住方式发生了变化,考虑到居住方式本是一种长期效应,故本文只研究四次调查中居住方式保持一致的老年人口,剔除与研究内容不符的样本后,最终用于测算的基期样本数是12,464。

运用马尔科夫链的多状态生命表法不需要该研究队列的死亡率,只需要该队列人口在每期调查时的健康失能状态。CLHLS对老年人的健康状况采用ADL量表(日常生活能力量表)进行评估。该量表包括吃饭、穿衣、室内活动、上厕所、洗澡和控制大小便共六个测量项目,每个项目设置三个回答选项,分别是“无须帮助即可完成”“需要一人帮助方可完成”“需要两人以上帮助才能完成”。本研究把六个项目全部回答“无须帮助即可完成”的老人定义为健康,把回答中出现“需要一人帮助方可完成”或“需要两人以上帮助才能完成”的老人定义为失能(吴炳义 [20] 等,2021;董惠玲 [21] 等,2022)。

3.4. 研究方法

马尔可夫过程分析是一种动态随机数学模型。通常,多状态生命表的运算基于最经典的马尔可夫链类型——一阶马尔可夫链。

其中,

代表在时点

上不同的状态,

是对应的具体状态值。可以看出,在一阶马尔可夫链下,预测未来时点状态时仅需考虑当前时点状态,而不用考虑过去时点状态和当前状态持续的时间。这就是马尔可夫链的假设:从x岁到

的状态转移概率仅取决于x岁时的状态。

主要计算步骤如下所示:

1) 依据马尔科夫链假设,个体在x年龄的状态为j,

年龄的状态为k的概率为

。

2) 令

代表两次调查

之间个体从状态j转变为状态k的概率

,如果有两次追踪,那么个体i的状态转移概率为

。

3) 初始状态为i,结局状态为1 (健康)和2 (患病)所占比重(即健康概率和患病概率)为

,

。

4) 计算个体结局状态为j的发生率(即j状态的稳态现患率)为:

。

5) 在年龄区间

上的健康预期寿命为

。

6) 不同初始健康状态的预期寿命为

。

7) X岁时总的预期寿命为

(Lievre [22] 等,2003;吴炳义 [19] 等,2019;董惠玲 [21] 等,2022)。

4. 实证分析

4.1. 描述统计

2008年基线调查、2011~2018年追踪调查的受访老人的年龄、性别、居住方式及健康状况的基本情况如表1所示。四个年份经过加权后的65岁以上老年人口数分别是12,464、10,182、8805、7721。从年龄来看,各年龄段人数逐年减少,65~69岁老人占比最大,四次调查分别是29.21%、33.79%、36.93%、38.52%;从性别来看,受访老人中女性人口较多,四次调查占比分别是51.50%、52.74%、53.25%、54.17,女性人口占比逐年增加,男性人口占比逐年降低;从居住方式来看,仅与配偶同居的有配偶老人占比最多,四期占比分别为35.63%,36.99%,37.64%,38.29%,独居的单身老人占比最少;从健康状况来看,健康老人占比逐年降低,2008年基线调查占比最高,为93.58%,三次追踪调查占比分别是64.73%、64.78%、56.10%;四次调查中失能老年人口占比分别为6.42%、11.10%、14.29%、15.15%,死亡老年人口占比分别为0%、24.17%、20.93%、28.76%。

Table 1. Basic information of the elderly interviewed

表1. 受访老人基本情况

资料来源:根据CLHLS 2008年、2011年、2014年、2018年数据加权计算得到。

4.2. 与人共居老人和空巢老人的居住方式的健康预期寿命分析

由多状态模型计算出65岁以上空巢老人独居以及与人共居老人的健康预期寿命如表2所示。随着年龄增长,老年人在不同居住方式下的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重均呈现下降趋势,且差异显著。以65~69岁老年人为例,独居空巢老人的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为14.02岁、12.12岁、1.90岁,健康预期寿命占余寿比重为86.42%,与人共居老年人的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为13.67岁、11.52岁、2.14岁,健康预期寿命占余寿比重为84.30%。

可以看出,独居空巢老人在相同年龄段下的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重都比与人共居的老人高,且失能预期寿命与其相比较小。

Table 2. Healthy life expectancy of older persons living in cohabitation and living alone with empty nests (units: LE, HLE, DLE: years, HLE/LE: %)

表2. 与人共居和空巢独居下老年人的健康预期寿命(单位:LE、HLE、DLE:岁,HLE/LE:%)

注:LE:平均预期寿命,HLE:健康预期寿命,DLE:失能预期寿命,HLE/LE:健康预期寿命占余寿比重。

4.3. 考虑婚姻状态后不同居住方式的健康预期寿命分析

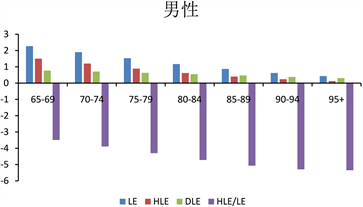

4.3.1. 有配偶老人不同居住方式的健康预期寿命分析

在上述模型的基础上加入婚姻状态——有无配偶,进一步考虑婚姻状态后不同居住方式下的健康预期寿命。由多状态模型计算出65岁以上有配偶老年人口不同居住方式下的健康预期寿命如表3所示。随着年龄增长,老年人在不同居住方式下的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重均呈现下降趋势,且差异显著。以65~69岁有配偶老年人为例,仅与配偶同居的男性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为13.82岁、11.59岁、2.23岁,健康预期寿命占余寿比重为83.89%,与配偶和家人同居的男性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为11.55岁、10.09岁、1.46岁,健康预期寿命占余寿比重为87.38%;仅与配偶同居的女性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为15.60岁、13.43岁、2.17岁,健康预期寿命占余寿比重为86.09%,与配偶和家人同居的女性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为13.06岁、11.65岁、1.41岁,健康预期寿命占余寿比重为89.23%。

可以看出,有配偶女性老人的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重都比相同居住方式下的有配偶男性高,且失能预期寿命与男性相比差异较小。与配偶和家人同居的有配偶女性的失能预期寿命最低,且健康预期寿命占余寿比重最高;仅与配偶同居的有配偶男性的健康预期寿命占余寿比重最低。

Table 3. Healthy life expectancy of married elderly by age and sex in different living styles (units: LE, HLE, DLE: years, HLE/LE: %)

表3. 有配偶老人不同居住方式下分年龄分性别的健康预期寿命(单位:LE、HLE、DLE:岁,HLE/LE:%)

注:LE:平均预期寿命,HLE:健康预期寿命,DLE:失能预期寿命,HLE/LE:健康预期寿命占余寿比重。

将上表数据按性别计算不同居住方式下有配偶老人的健康预期寿命差异,得到图2如下所示。从居住方式来看,仅与配偶同居的老人的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命均比与配偶和家人同居的老人高,但其健康预期寿命占余寿比重比与配偶和家人同居的老人低。

Figure 2. The difference of life expectancy of married elderly by sex in different living modes

图2. 有配偶老人分性别的不同居住方式下预期寿命差异

综上,对于有配偶的老人而言,与配偶和家人同居的老人的健康预期寿命占余寿比重更高,生命质量更高。

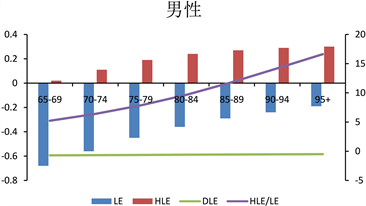

4.3.2. 无配偶老人不同居住方式的健康预期寿命分析

由多状态模型计算出65岁以上无配偶老年人口不同居住方式下的健康预期寿命如表4所示。与有配偶老人的预期寿命趋势相同,随着年龄增长,无配偶老人在不同居住方式下的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重均呈现下降趋势,且差异显著。以65~69岁无配偶老年人为例,独居男性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为11.83岁、11.02岁、0.81岁,健康预期寿命占余寿比重为93.16%,与家人同居的男性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为12.51岁、11.00岁、1.51岁,健康预期寿命占余寿比重为87.94%;独居的无配偶女性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为15.26岁、13.61岁、1.65岁,健康预期寿命占余寿比重为89.19%,与家人同居的女性的平均预期寿命、健康预期寿命和失能预期寿命分别为15.65岁、12.70岁、2.95岁,健康预期寿命占余寿比重为81.16%。

从性别来看,无配偶女性的平均预期寿命和健康预期寿命比相同居住方式下的男性高,失能预期寿命也比男性高,女性的健康预期寿命占余寿比重整体比男性低。虽然无配偶的独居男性的平均预期寿命最低,但是其失能预期寿命同样最低,健康预期寿命占余寿比重最高,高达93.16%;尽管与家人同居的无配偶女性的平均预期寿命最高,但是其失能预期寿命同样最高,健康预期寿命占余寿比重最低,低至81.16%。

Table 4. Healthy life expectancy of unmarried elderly by age and sex in different living styles (units: LE, HLE, DLE: years, HLE/LE: %)

表4. 无配偶老人不同居住方式下分年龄分性别的健康预期寿命(单位:LE、HLE、DLE:岁,HLE/LE:%)

将上表数据按性别计算不同居住方式下无配偶老人的预期寿命差异,得图3如下所示。从居住方式来看,无配偶的独居老人的平均预期寿命和失能预期寿命比与家人同居的无配偶老人低,但其健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重均比与家人同居的老人高。随着年龄增长,无配偶老人在不同居住方式下的平均预期寿命和失能预期寿命差距逐年减小,健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重差距逐渐扩大。

综上,对于没有配偶的单身老人而言,独居老人的健康预期寿命以及健康预期寿命占余寿比重更高,生命质量更高。

Figure 3. The difference of healthy life expectancy of unmarried elderly people by sex under different living styles

图3. 无配偶老人分性别的不同居住方式下健康预期寿命差异

由上所述,仅考虑两种居住方式——空巢老人独居、与人共居时,由于划分范围过于宽泛,所得预期寿命测算结果并不具有针对性,不能很好地展现不同居住方式下老年人的健康寿命状况。故考虑纳入婚姻变量,在空巢老人、与人共居老人的居住方式上进一步考虑婚姻状态——有无配偶,将空巢老人的居住方式进一步划分为无配偶独居、有配偶与配偶同居,将与人共居老人的居住方式进一步划分为无配偶与家人同居、有配偶与家人和配偶同居。所得结果能够更好地展现不同居住方式下老人预期寿命、健康预期寿命差异,说明纳入婚姻变量后的不同居住方式对老年人健康预期寿命的研究更具有针对性。

5. 结论与讨论

5.1. 结论

本研究利用CLHLS 2008~2018数据集,运用多状态生命表法测算65~99岁老人在无配偶“独居”、无配偶“与家人同居”、有配偶“仅与配偶同居”、有配偶“与配偶和家人同居”四种居住方式下的健康预期寿命,并对其从不同角度进行分析,所得结论如下:

1) 老年人家庭居住结构小型化趋势日渐突出。

随着家庭居住方式从多代同居向分居而住的方向发展,老年人家庭居住结构小型化趋势日渐凸显。仅与配偶同居的空巢老人占比最高,其次是与家人同居,一人独居的老人占比最少,仅有12%。

2) 不同居住方式下老年人健康预期寿命存在显著差异。

独居空巢老人的健康预期寿命均比相同年龄段下的与人共居老人健康预期寿命高。独居空巢老人的平均预期寿命、健康预期寿命和健康预期寿命占余寿比重均比与人共居的老人高,且失能预期寿命与其相比较小,健康预期寿命占余寿比重差距随着年龄增长逐年扩大。

3) 纳入婚姻变量后的居住方式能够更为准确地反映老年人健康预期寿命状况。

将空巢老人独居、与人共居两种居住方式按照有无配偶进一步划分后,测算老人在无配偶独居、有配偶与配偶同居、无配偶与家人同居、有配偶与家人和配偶同居四种居住方式下的健康预期寿命,所得结果能够更为精确地反映老年人健康寿命状况:有配偶的老年人中,相较于仅与配偶同居的老人,与配偶和家人同居的老人的健康预期寿命占余寿比重更高;无配偶的老年人中,相较于与家人同居的老人,独居老人的健康预期寿命以及健康预期寿命占余寿比重更高。

5.2. 讨论

本文在研究视角、研究内容和研究方法上均有新的思考。研究视角上,目前国内鲜有文献将老年人口居住方式的经典理论与老年健康预期寿命进行有机结合,进而在这一视角下深入探讨。故本文以老年人口居住方式为切入点,将老年人婚姻状态纳入考虑,结合其健康状态信息,综合分析不同居住方式下老年人健康预期寿命的差异。研究内容上,本文使用四期追踪数据,充分考虑到健康与失能之间的可逆性,同时纳入了死亡信息与失访数据,在此基础上综合比较四种居住方式对老年人健康预期寿命的不同影响;相较于截面数据,使用纵向数据可以动态的反应一定时期内健康状况的变动情况。研究方法上,运用多状态生命表法,剔除了每个年龄队列过去健康状况的影响,以健康状态为基础,综合考虑各健康状态间的转换及不同健康状态人群的死亡概率风险,以此比较不同居住方式下老年人口的平均预期寿命和健康预期寿命。相较于使用截面数据的沙利文法,多状态生命表法能够预测人群健康或失能水平的变化趋势,计算得到的健康预期寿命更符合人群健康现状。

6. 启示与建议

6.1. 倡导有利于老年人身心健康的老年居住方式,促进其生活质量的提高

本研究认为,在有配偶的已婚老年群体中,同时与配偶和家人同居的居住方式更有利于老年人的健康状况,此时本文支持“家庭支持理论”。在该居住方式下,老年人既能从家人处得到经济支持、日常照料及情感慰藉,又能与配偶保持亲密关系。家人为老年人提供的经济支持在一定程度上能够改善老人的生活水平,当老人出现疾病时能够提供更快、更好的医疗措施;家人的日常照料对于生活不能自理的老人来说尤为重要,同时与老人有更多相处时间;陪伴会带来更多积极情绪,为老人提供更多的情感慰藉,减少老年人由于生理或心理问题带来的抑郁情绪。虽然与家人同居有积极影响,但是代际冲突与矛盾可能会带来负面影响。而与老年人生活多年的配偶在价值观与生活习惯上与老人更趋于一致,因此由代际冲突产生负面情绪的可能性很小。于是,与配偶和家人同居的居住方式更有利于老年人的健康状况。

因此可以在观念上引导有配偶老人与子女家人合住,充分发挥家庭养老对老年人健康状况的保护作用,形成良好的代际关系;有关部门在制定政策时可以采取多种方式促进传统居住模式的增加,例如,为与老年人和家人同住的家庭给予更多的社区帮扶,购买与老人同住的住房时,可以享受房价折扣或贷款优惠等。

6.2. 政府、社会、社区和个人各负其责,共同守护老年人身心健康

本文研究发现,在无配偶的单身老人中,独居老人相较于与家人同居的老人,其健康预期寿命更高。该结论看起来是独居对老年人的健康有促进作用,但这背后隐含了一些内容值得思考。独居的老年人中,健康状况最不好的老年人可能由于得不到及时的医疗救治与照顾早已去世,使得留下的独居老人的健康状况都相对较好。这种情况很可能会影响独居老人的预期寿命,使其看起来健康预期寿命更高。

因此需要不断完善我国医疗保险、养老保障体系,联合社区增强对独居老人的帮扶力度与生活照料程度;加快社区养老服务建设,完善社区硬件设施、公共服务,为独居老人提供更多丰富的社会活动,让老人通过社会参与得到精神上的满足。

NOTES

*通讯作者。