1. 引言

随着社会的高速发展,创新意识和能力成为衡量一个国家竞争力和国际地位的重要指标。创新型人才是科学竞争中的关键因素,对于促进科技创新、经济发展、社会进步等方面意义非凡 [1] 。因此,对创新型人才的需求与日俱增。

大学生的创新意识的提升与创新能力的培养对于满足国家对创新型人才的需求、实施人才强国战略意义非凡。关于大学生创新能力的培养,高校传统的教学方式及培养模式对大学生创新能力培养的效果并不理想,这主要是由培养计划侧重于基础知识的传授所造成的,对创新精神和研究能力的培养重视程度不够。对于大学生创新能力的培养可以多角度出发,充分利用高校自身科研平台资源去获取相关领域的国际前沿的科研成果并进行相关研究,探索多元化的科研、教学转化模式。

国际前沿的科研成果代表着当今科技发展的前沿水平,其不仅反映出了科学家们在研究领域中的创新能力,更是展示出了当今社会科技发展的巨大成就。前沿科研成果是国家科技发展的重要支撑,是国家创新能力和国际竞争力提升的主要动力。然而,在前沿科研成果的获取以及应用方面,研究型大学具有一定的滞后性,同时知识讲授并不意味着一定会提高学生的创新和研究能力 [2] 。因此,为克服高校在创新型人才培养方面的局限性,将国际前沿的科研成果融入创新教育之中显得更加迫切且必要。此外,前沿的科研成果还能够创新教育环境、推动教育公平、改变教育治理模式 [3] ,并且为教育实践中的具体难题提供了新的解决思路。

科学研究主要是指发现、分析并解决问题的过程,而科研能力就包括了这个过程中所涉及到的能够创造性解决难题的能力。具体而言,科研能力指对未知领域进行探索创新并获得创造性成果的能力,是科研工作者在进行科学研究时,运用已知的知识和科学方法,顺利完成科研活动的过程中所表现出的各种素质或本领的总和 [4] ,主要包括问题意识、方法技能、分析能力和表达能力四个方面 [5] 。科研过程中会接触到大量的国际前沿成果,因此,将传统授课方式结合高校具有的科研平台,将国际前沿科研成果融入创新能力培养之中,从而使大学生科研与创新能力共同进步,是目前高校值得探讨的大学生创新能力培养新模式。

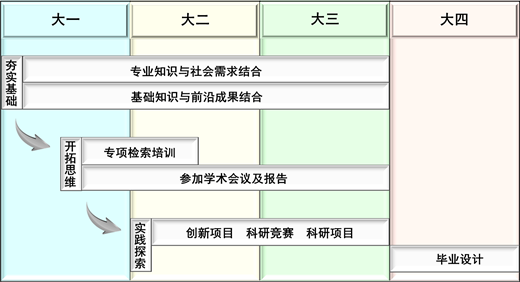

因此本文提出了以学生科研能力为导向将国际前沿科研成果融入大学生创新能力培养的新模式。以国际前沿科研成果融入科研创新实践体系为核心,注重基础知识、前沿成果及社会需求的科学串联,重视学生的国际化创新视野培养,着重创新思维在科研中的实践,构建基于“夯实基础,开拓思维,实践探索”的“三段渐进式”创新能力培养新体系,这对提升学生的科学思维和创新意识以及培养学生创新科研的实践能力具有重要意义。

2. 本科生创新能力培养改革方案

2.1. 关联教学、科研与实际,夯实基础并提高专业认同感

教学是科研的基础,科研是教学的灵魂。教师将生产实践及行业要求与教学内容进行关联,使学生了解专业应用,提高专业认知感。进一步将教学内容与相关的科研项目的目的、意义及成果建立连接,使学生深度理解与接纳教学中所学到的专业知识,同时提升专业认同感。教师在此过程中引导学生由知识的接收者转化为知识的探索者,激发学生学习兴趣,在深化理解教学知识的基础上,通过兴趣使然,将创新思维初步推向萌芽阶段。

① 专业知识与社会需求结合

使学生了解所学专业知识目前在社会实际生产中的作用,这有益于学生提高对专业认识程度,意识到专业及行业价值。

② 基础知识与前沿成果结合

在学生初步了解专业知识目前在社会实际生产中的作用后,引导学生思考所学专业与知识在未来还可为社会做出哪种作用。随后在学生基础知识牢固的基础上,进行前沿成果的传输,并进行基础知识与前沿成果的结合讲解。兴趣是学生最好的动力源泉,通过结合基础知识与前沿成果从而引导探索未来的方式去激发学生对所学专业的兴趣,这既可促使本科生提升专业认同感,并可进一步助力创新能力的培养 [6] 。

2.2. 提升科研信息获取技能,获取专业前沿成果,把握最新研究方向

建立科研训练体系从而促进大学生创新意识及能力的提升,对培育创新型人才意义重大。科研创新需以专业知识为基础,实际需求为目的,国际前沿为指引 [7] 。教师在本科生培养过程中教导并教会学生充分利用数字资源平台,了解所接触或感兴趣的课题方向的历史与现状,从中获取基于自身特性的见解。并且通过定时查阅高质量文章去了解最新研究动态,把握最新研究方向,提升本科生的国际化科研视野与敏锐度。为科学研究的开展找到有高度高水平的突破口与创新点。

比如,在学习纳米材料过程中,可以在教学中引入相关的最新文献,来了解国际前沿科研成果,进而提升学生的科研创新能力。金属有机骨架(MOF)材料是一种在催化、吸附分离等领域有着重要应用的晶态材料。本科生综合实验中仅对MOF的合成和表征方法进行了简单的阐述 [8] ,没有对其合成方法的选择和合成过程中涉及到的原理说明。总体来说,MOF合成的本质为“过饱和–成核–生长”。在教学时通过让学生思考关于成核的具体细节问题,来引入相关的前沿科研成果:最新研究表明 [9] ,利用原位透射电子显微镜可观察MOF (ZIF-8)的具体成核过程,其具体为相分离、浓缩、晶化过程。在教学过程中引入国际前沿科研成果,不仅可以让学生了解到纳米材料成核的细节、坚实材料合成的理论基础,还能够提高学生的创新能力和科研能力。

① 举办科研信息获取技能培训

基于学生所学专业,培养本科生获取专业相关的国际前沿信息的技能,可奠定其国际化创新视野。本科生所需信息主要包括图书、论文、专利等,不同类型的信息各有特点,本科生需根据所需信息特点熟练使用对应检索技能。然而,在信息获取过程中由于专业检索知识匮乏、语言障碍、缺乏检索渠道等原因而导致查阅信息的完整性、时效性与准确性达不到科研创新需求。因此,有针对性的举办检索培训与讲座,提升本科生信息获取技能具有重要意义。

② 提供参加学术会议及报告机会

聆听学术报告有利于了解前沿成果及学术动态,提升专业知识,开拓科研思路,提升科研品鉴能力,锻炼科研总结能力。因此,教师需提供机会并鼓励本科生加入学术会议、科研项目进展性报告等科研活动中来。

2.3. 引导参与科研,在实践中提升创新思维及科研能力

在学生夯实基础,接触前沿成果,开拓科研创新思维后,应引导其进行创新思维的实践探索。按照教学基本内容所构建的本科实验平台在学生的理论联系实践的能力训练中起到的作用十分有限,满足基础但新颖性不足,这限制了学生创新思维的检验,制约了学生在科研创新中发现、分析、解决问题的能力 [10] 。鼓励引导本科生参与大学生创新项目、科研竞赛、教师科研项目等科研过程中。指导教师在此过程中对学生的技术水平和特点做出评估,进而给予学生合理的建议与指导。对于在研究过程中,兴趣高,基础好,科研潜力高的学生,引导其进一步参与科研充分激发其创新思维,培养其科研创新能力;对于其他同学要求认识到创新能力培养的重要性,完成基本实验操作与任务,了解科研流程,为以后的学习及工作能力的提升奠定基础。本科生在此过程中将教学中的理论知识,国际动态中的前沿思维,切身参与中的实际操作进行融合,获取火种。并借助教师指导提升创新思维并培养科研能力,形成彩色焰火,散发光芒,促进学生综合素质的协调发展。

① 创新项目及科研竞赛

创新项目及科研竞赛是教学与实践的桥梁,学生在教师的指导下,充分了解国际前沿动态,选择有意义的方向,开展创新性研究工作,这可极大的培养自身科研创新思维和能力。

② 科研项目

教师的科研项目是教师长期从事的科研方向。教师可鼓励大学生积极参与并深入接触科研项目,争取在项目中承担重要角色。可通过该项目引导学生深入思考并创新,借助该环节拓宽专业视野、增强就业技能、认清未来专业定位及发展方向。

③ 毕业设计

本科毕业设计要求学生进行论文资料的检索、前沿动态的了解、实验方案的设计与实验技能的应用、实验数据的整理以及论文的写作,从而可以全面培养学生的理论和实践的结合能力。教师通过指导学生毕业设计,在指导过程把最新的科研动态、科研思路和科研技能传授给学生,并从整个毕业论文过程中由主导转化引导、引导学生自主思考创新,培养学生创新能力及思维逻辑。

Figure 1. The new system of “three stages of gradual” innovation ability training

图1. “三段渐进式”创新能力培养新体系

3. 结论

本科生的教育目前绝大多数仍以教授理论知识与基本实验技能为主,以灌输知识为主要形式,无法使本科生更好的理解所学知识,并且无法将自己所学知识与实际产生结合,不利于本科生在本专业的创新思维的培养。本文构建了以科研能力为导向、以国际前沿科研成果融入科研创新实践为核心的“三段渐进式”创新能力培养新体系可以(见图1):

① 通过教师将科研体系与教学内容联系起来,通过社会需求引导出学生所学的知识体系,使学生理解基础知识的重要性与实际意义。通过联系实际自然而然激发学生兴趣,促进思考基础知识与实际需求之间的关系,从而引发创新思维。从而解决基础知识与实际联系脱节的问题,并提高学生兴趣及认同感;

② 通过教师教授本科生平台的使用方法与心得,辅助学生定期获取当前专业中所接触或感兴趣的相关课题的历史、现状以及最前沿成果,了解最新研究动态,把握最新研究方向,打破学生因传统教育引发的思维限制,培养其国际化科研视野,奠定其潜在创新的高度与水平;

③ 通过教师通过引导学生参与各种科研项目及相关竞赛项目,使学生在此过程初期可了解由思想到实操的整体科研流程,实际理解科研后,进一步完善自身创新思维。随后通过可行性研究报告等形式征得老师的同意与建议,从而在指导教师定期把控的基础下实践自己的创新思路,解决思维无法付诸实践的问题并从中获得自身创新科研能力与综合素质的全面提升。

致谢

本文系辽宁大学2022年度辽宁大学本科教学改革项目(创新创业项目) (项目编号:JG2022CXCY010)及辽宁大学2022年研究生优质在线课程建设与教学模式综合改革研究项目(项目编号:YJG202202074)研究阶段性成果。

NOTES

*通讯作者。