1. 引言

经济周期波动是宏观经济学的重要研究内容,传统的经济理论认为技术冲击是造成宏观经济波动的主要原因。新凯恩斯主义理论强调名义冲击是引起宏观经济波动的主要因素。自我国改革开放以来,有效防范金融市场风险、熨平宏观经济波动成为我国经济稳健发展的目标。我国经济总量和人均GDP总量持续增长,意味着我国经济发展较为充沛,社会生产力显著提升。统计数据表明,2022全年国内生产总值约120亿元,经济总量稳居世界第二位。但是,经济高速增长也带来较高的波动性,而我国宏观经济波动将直接影响经济的健康运行。因此,掌握宏观经济波动的原因并有效熨平经济波动变得至关重要,将直接关系到我国经济的未来发展方向。

技术冲击能够以一种供给冲击的形式纳入RBC模型中,能够分析产出、就业、通货膨胀等宏观经济变量对冲击作出的反应。本文尝试构建一个拓展的RBC模型,研究技术冲击对我国产出、就业、通货膨胀等宏观经济变量的影响方向和影响程度。

本文的安排如下:第一部分为关于RBC模型和宏观经济波动的文献综述,第二部分将构建拓展的RBC模型,第三部分进行参数校准和动态模拟,第四部分是结论与政策建议。

2. 文献综述

近年来,越来越多的学者使用实际经济周期(RBC)及其拓展模型来研究经济波动和经济增长的问题。关于RBC模型的研究,Olivier (2017)认为RBC模型对价格具有完全竞争的设定,没有包含任何扭曲和摩擦,综合考虑了技术冲击对经济增长的重要作用 [1] 。黄赜琳(2006)使用RBC模型分析研究了技术冲击和劳动供给变化对我国宏观经济波动的影响,认为技术冲击造成我国经济波动 [2] 。卜永祥和靳炎(2002)同样使用RBC模型来分析中国宏观经济波动的原因 [3] 。

关于宏观经济波动的研究,白强和白仲林(2016)发现技术水平的提升会促进经济增长,与中国宏观经济波动有较强联系 [4] 。夏仕龙(2018)基于凯恩斯模型来解释宏观经济波动,认为总供给冲击只在当期产生影响,总需求冲击对经济周期的影响较长且具有持续性 [5] 。胡亚楠(2019)研究发现,短期资本流动会影响外汇市场、货币市场和股票市场,进而造成宏观经济波动 [6] 。邵宜航和游杰(2023)认为技术创新是影响我国经济持续增长的关键因素 [7] 。孙红玉等(2022)基于我国2006~2019年的省级面板数据,得出技术创新能够显著提升地区经济增长的结论,且两者为“倒U”型关系 [8] 。

通过梳理文献发现,部分学者使用实际经济周期模型来研究经济波动和经济增长,而通过RBC模型来分析技术冲击对宏观经济波动的影响,该方面内容有待进一步深化。基于此,本文基于拓展的RBC模型来分析宏观经济波动的原因。

3. 模型构建

3.1. 家庭部门

家庭部门的效用函数:

(1)

其中,Ct表示消费,

为持有的货币,Nt表示劳动供给。σ、vm和φ分别表示消费需求、现金余额和劳动供给弹性的倒数。ψm表示对现金的偏好系数,β表示贴现因子。家庭部门将最大化其贴现效用函数。

家庭部门预算约束满足:

(2)

其中,

为资本实际收益率,Bt表示债券,it−1为上一期名义债券利率。家庭选择消费、劳动和资本存量来最大化其效用,在(2)式的约束下,构建拉格朗日函数并求导得到:

消费的一阶条件:

(3)

劳动的一阶条件:

(4)

债券的一阶条件:

(5)

货币的一阶条件:

(6)

3.2. 厂商部门

假设厂商的生产函数为柯布道格拉斯形式:

(7)

在给定工资和资本收益率的条件下,厂商选择最优生产量来使其利润最大化,即:

(8)

资本积累方程满足:

(9)

外生技术冲击满足:

(10)

3.3. 中央银行

(11)

(12)

假设中央银行按照数量规则实施央行数字货币。数量规则下,中央银行通过改变货币供应量来调控宏观经济。gbt表示央行数字货币供应增长率,ρb为货币供应量的平滑参数。

3.4. 市场均衡

在资源约束条件下,

(13)

4. 参数校准与动态模拟

4.1. 参数校准

依据李继翠等(2015)将资本折旧率校准为0.036 [9] 。借鉴连飞(2022)的研究将贴现因子β、消费跨期替代弹性倒数σ、校准为0.966和2 [10] 。参考谢星等(2020)将劳动供给Frisch弹性的倒数φ、资本产出弹性θ校准为1和0.4 [11] 。具体参数校准情况如表1所示。

4.2. 脉冲响应分析

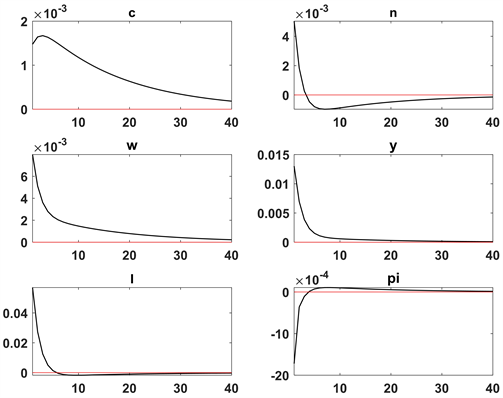

给定一个单位的正向技术冲击,宏观经济变量的脉冲响应如图1所示。从左往右依次为消费、就业、工资、产出、投资和通货膨胀的变化。

Figure 1. Pulse response of the technical shock

图1. 技术冲击的脉冲响应

首先分析产出(y)的变化,在正向技术冲击下,短期内产出水平迅速提高,原因是技术进步提高了生产效率,在相同时间内生产的商品增加,进而国内产出增加。其次,由于企业生产成本降低,社会的总价格水平降低,通货膨胀(pi)有下行压力。再者,随着物价水平的降低,家庭的消费(c)需求增加,进而社会总消费增加,短期内表现为正向变化,消费的增加会刺激企业增加劳动投入,社会就业(n)水平增加。值得注意的是,就业水平在短期内迅速增加之后,回落至负向水平。最后,由于物价水平降低,有通货紧缩的趋势,中央银行为了刺激经济,向社会释放流动性,会降低政策利率。由于企业的资本成本降低,进而投资(I)水平增加,进一步促进了社会总产出的增加。

总之,技术进步会促进产出、消费、投资和就业,对社会总价格水平具有抑制的作用。对经济发展具有积极的正面作用,政府应当鼓励技术创新。

4.3. 稳健性检验

通过改变部分关键参数值的方法,再次进行数值模拟分析。涉及替换的参数值如表2所示。

稳健性检验如图2所示,各宏观经济变量对一单位正向技术冲击的响应,除了变动的数值不一样之外,变动的方向基本一致。技术进步会促进产出、消费、投资和就业,对社会总价格水平具有抑制的作用,当社会发生技术进步时,会促进经济增长,对经济发展具有正向作用。本文的研究结论具有稳健性。

5. 结论与政策建议

本文基于拓展的RBC模型,分析技术冲击对宏观经济波动的影响。通过分析宏观经济变量的变动情况发现,技术进步在短期内能够刺激产出、消费、投资和就业,还能抑制社会总价格水平,对社会的经济增长具有正向的促进作用。改变RBC模型的参数之后,这一结论仍然成立,即结论具有稳健性。

研究发现,技术冲击是造成宏观经济波动的原因。对于社会发展而言,正向技术冲击能够促进社会投资、消费和产出增加,具有正面的积极作用。因此,应该充分发挥技术冲击的正向作用,实现社会技术进步。基于以上分析,提出以下建议:首先要实现金融服务实体经济,持续深化供给侧改革,有效推动我国经济高质量发展,使我国经济持续强劲增长。通过金融创新来完善资本市场改革与建设,提高全社会直接融资的比重,进一步提高我国资本市场对企业的服务水平。通过建设开放、有活力、有韧性的资本市场,积极培育经济发展新动能,降低宏观经济波动。其次,鼓励企业技术创新。创新是引领发展的第一动力,有利于企业技术进步。可以从提高企业技术创新能力着手,注重基础研究和底层基础技术,将科技力量转化为经济发展的竞争优势。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,要注重自主创新能力的提升,实现创新驱动的经济增长模式。依托大数据、人工智能和云计算等技术,建设科技基础设施,发展互联网工业,实现经济社会的数字化转型。最后,鼓励中小型企业的发展,提升企业整体技术水平。由于金融市场存在信息不对称问题,小微企业融资问题始终困难。因此,从金融服务的供给侧着手,积极转变金融服务的理念,提升金融服务的效率,给予中小型企业金融支持,解决小微企业的贷款难题,发挥金融机构的作用来支持企业创新。