1. 引言

志愿服务是志愿者或志愿组织无偿、自愿地向社会组织或个人提供帮助的一种公益服务,是党和国家事业的重要组成部分和社会主义现代化建设的重要力量 [1] 。为此,本文旨在运用CiteSpace可视化软件对研究样本进行分析,以便系统地了解我国近二十年来志愿服务的发展现状、研究热点、演进趋势,为后续的相关研究提供一定的参考,以便更好地促进志愿服务的发展。

2. 研究设计

2.1. 数据来源

本研究数据均来源于中国知网(CNKI),为确保文献的学术水平和研究质量,期刊来源选择北大核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI),并以“志愿服务”为篇名,时间范围设定为2002~2022年,随后进行高级文献检索,共获得相关文献810篇。为了研究样本的准确性和相关性,通过手动筛选的方式去除新闻、议会信息等非研究性学术文献以及与研究主题不相符合的文献,最终得到770篇相关样本文献。

2.2. 研究方法

CiteSpace是一款利用共引分析理论和寻径网络算法等进行多元、分时、动态的引文可视化分析的软件 [2] ,该软件能够根据文献数据进行可视化分析,呈现该领域的研究成果与发展历程。首先,本研究以知网(CNKI)为依托,通过高级检索功能筛选有效文献,并把研究数据生成Refoworks专用格式文件。其次,根据本文所采用的CiteSpace6.1R2计量分析软件,将数据转化为通过Wos形式。最后,将转换好的数据导入可视化分析软件,通过设置限定条件,对发文数量、文献作者、发文机构、关键词等进行计量分析,从而直观的获得志愿服务研究领域的可视化知识图谱,探析其热点分布与变化趋势。

3. 志愿服务研究的研究现状

3.1. 文献数量年度分布分析

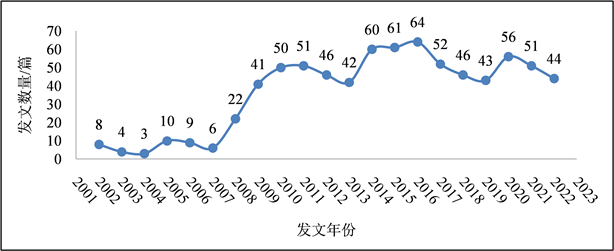

文献数量年度分布状况可直观呈现该领域的研究现状和发展进程,并预测其发展趋势 [3] 。本文根据志愿服务为主题词发表在北大核心及CSSCI期刊的发文量绘制文献数量年份分布图(如图1所示),可将我国志愿服务研究领域的发展态势分为三个显著阶段进行描述。一是初步探索阶段(2002~2007年):该阶段的发文数量较少,没有出现大幅度的起伏变化,其中2004年发文量最低,共发表4篇。二是快速发展阶段(2008~2016年):随着奥运会的举办以及党中央对志愿服务的高度重视,该领域的发文数量总体呈现急剧上升的趋势,由2008年的22篇迅速增长到2016年的64篇峰值。三是成熟发展阶段(2017~2022年):从2017年开始我国志愿服务研究的年度发文量有所回落,但年平均发文量保持在40篇以上,在2020年发文量有所增加,究其背景主要是新冠肺炎疫情的出现,由此掀起了对志愿服务研究的新一轮高潮。总体而言,志愿服务研究热度与政策紧密相关,处于稳步发展的态势。

Figure 1. Annual distribution of voluntary service literature

图1. 志愿服务文献数量年份分布图

3.2. 发文期刊分析

分析文献期刊的来源分布情况,能够了解核心期刊对该领域研究的重视程度,为后续展开相关研究提供有效信息。本文通过对770篇有关志愿服务文献的期刊来源数据进行统计分析,可知该研究样本共在265种核心期刊上发表相关文献,发文量在10篇以上的核心期刊有15种,其中《中国青年研究》发文量最高,高达55篇,约占总发文量的7.1%。根据布拉福德定律——核心期刊区域划分的阈值计算公式R0 = 2In (eE × Y) [4] (E为欧拉系数0.5772,Y为发文量最多期刊的文献数量),根据此公式可计算出R0约为9.169,即发文量前10位的期刊属于该领域的核心区期刊(如表1所示)。经统计,本研究前10位刊物合计发文量共238篇,约占发文总量的30.09%。表明上述期刊在志愿服务研究领域居于核心位置,是该领域研究的重要域场。

Table 1. Ranking of journals by publication of volunteerism literature (Top 10)

表1. 志愿服务文献的发表期刊排名(前10名)

3.3. 研究机构分析

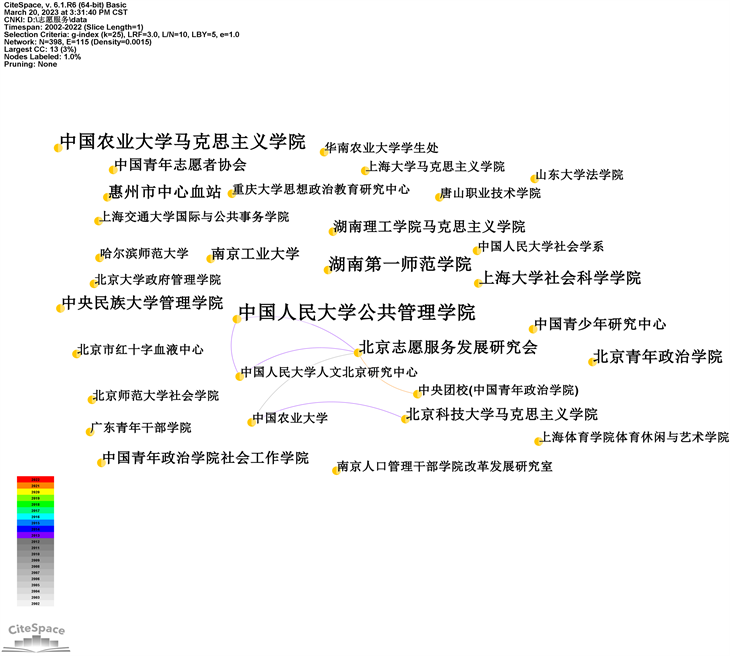

通过梳理志愿服务核心机构,能够了解到各合作机构间的紧密程度,以及该领域主要研究力量的分布情况。根据CiteSpace分析结果可知,从事该领域的研究机构共有398个,故本文只呈现发文量在3篇以上的研究机构(如图2所示)。在图2中字体大小反映了该研究机构发文数量的多少,字体越大表示其发文数量越多,反之,则少 [5] ,节点之间的连线和连线的粗细表示不同机构间合作情况及合作的紧密程度,而节点的连线颜色表示机构间合作的时间。通过图2可以发现,该领域的研究核心机构主要是以高校为主,其中中国人马大学公共管理学院字体最大,即其发文量最多(8篇),其次是中国农业大学马克思主义学院(7篇)、湖南第一师范学院(6篇)。此外,图谱显示大部分机构呈现出点状分布,合作网络密度仅为0.0015,局部形成了以北京志愿服务发展研究会为中心,中国人民大学公共管理学院与人文北京研究中心、北京科技大学马克思主义学院、中央团校(中国青年政治学院)共同合作研究的关系。这表明机构间关联性相对较低,大部分研究机构独立发表论文。因此,机构间应进一步加强合作,促进该领域的研究与交流。

Figure 2. Voluntary service research institutions share knowledge maps

图2. 志愿服务研究机构共现知识图谱

3.4. 核心作者分析

核心作者是指对某一领域的发展具有较大贡献的研究者,分析研究志愿服务的核心作者群,有利于把握该领域主要学者聚集情况与合作关系 [6] 。本文根据实际情况,选择采用普莱斯定律测算该研究领域的核心作者情况。根据普莱斯定律的核心作者运算法则:Mp = 0.749*√Npmax,其中Npmax为限定年限内发表文献最多作者的发文数量,Mp表示核心作者发表文献的最低数量,一般来说发文量大于Mp的作者考虑为该领域的核心作者 [7] 。在本研究中Npmax = 11,通过计算得出Mp = 2.48,因此至少发文3篇以上的核心作者共有26位(如表2所示)。从作者发文数量来看,排在前几位的是谭建光(11篇)、张勤(10篇)、张晓红(8篇)、李茂平(6篇)。根据普莱斯定律认为核心作者的发文量超过一半时,则认为该领域的研究作者群已经形成。分析结果表明前26位核心作者的发文量为112篇,占总发文量的13.82%,可见目前志愿服务研究的核心作者群尚未形成。

Table 2. The distribution of core authors in volunteer service research

表2. 志愿服务研究核心作者分布情况

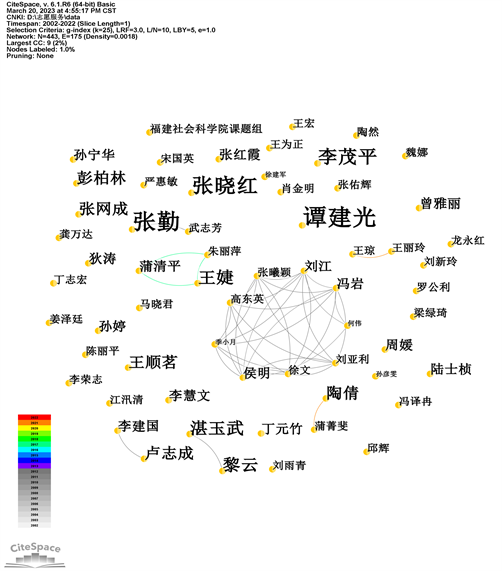

为进一步分析核心作者合作情况,借助CiteSpace对研究样本进行可视化分析,得到作者共现知识图谱(如图3所示)。其中,名字的大小表示其发文数量的多少,节点间的连线表示相互间的合作关系,合作越多,连线越粗。从图3可以看出作者节点总数N = 443个,节点连线总数E = 175条,网络密度Density = 0.0018,图谱呈现多分散、少合作的局面。局部形成了一些密度最大、最为显著的合作网络,是由刘江、冯岩、何伟、刘亚利、徐文、侯明、李小月、高东英、章曦颖等人组成的团队式合作,其余只有少数作者间存在为数不多的合作,多数作者属于独立研究的状态,作者间的合作较少。

Figure 3. Volunteerism research authors collaborate to produce knowledge maps

图3. 志愿服务研究作者合作共现知识图谱

4. 志愿服务前言热点与发展趋势

4.1. 前言热点的分析

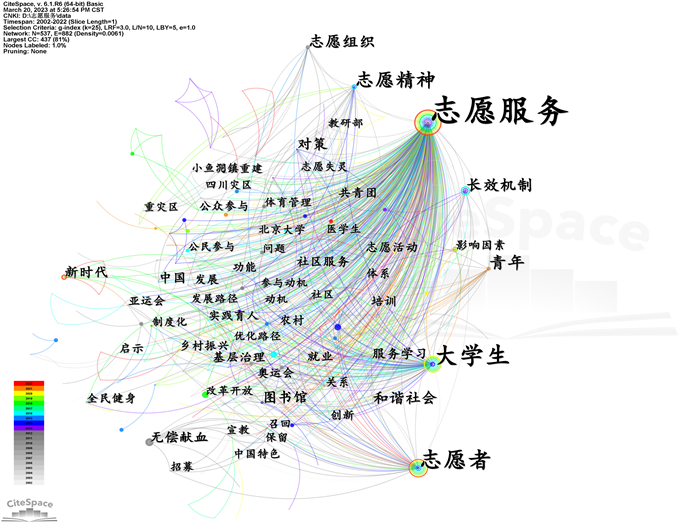

关键词是作者对文章内容的高度概括,能够充分反映文章的主题,而关键词频次统计是分析某一领域或学科热点前沿的常用方法 [8] 。本文运用CiteSpace软件对研究样本进行关键词词频分析,得到关键词共现知识图谱(如图4所示),并根据相关数据绘制出频次大于10的关键词频次统计分布列表(如表3所示)。图4中节点文字的大小代表出现频次的高低,节点间的连线和连线的粗细则表示不同时间内关键词的联系和共现的强度。首先,从关键词频次的高低来看近20年来志愿服务的研究热点。从图4可以看出共有537个与研究主题相关的关键词,节点间共有822条连线,“志愿服务”、“大学生”、“志愿者”、“长效机制”、“志愿精神”等关键词的字号和节点较大,连线也呈现比较复杂的特点,网络密度Density = 0.0061,表明该领域关键词之间的研究关系较为紧密。此外,依据美国统计学专家多诺霍(David Donoho)的高频词计算公式:T = [−1 + √(1 + 8*I)]/2,I = 关键词个数,将N = 537代入公式,计算出T值,即该研究领域的高频词与低频词之间的临界值,T = 34.59,由此可知,“志愿服务”(444次),“大学生”(97次),“志愿者”(58次)的频次大于35次是该研究领域的高频关键词。其次,探究某一领域的研究热点与趋势,不仅要看关键词,还要看其中心性,已有相关研究表明,关键词的中心性越大,表明其在整个研究领域的影响力越大,越趋向于研究的热点,即一般关键词中心性大于0.1可视为该邻域的研究热点。 [9] 从表3关键词中心性和频次统计分布列表的强弱来看,中心性最高的是“志愿服务”为1.25,“大学生”为0.07,而“志愿者”、“志愿组织”等也具有较高的中心性,也是该领域的主要研究主题和研究方向。

Figure 4. Volunteer service research keywords co-occurrence knowledge graph

图4. 志愿服务研究关键词共现知识图谱

Table 3. Statistical distribution map of high frequency keywords in volunteer service research

表3. 志愿服务研究高频关键词统计分布图

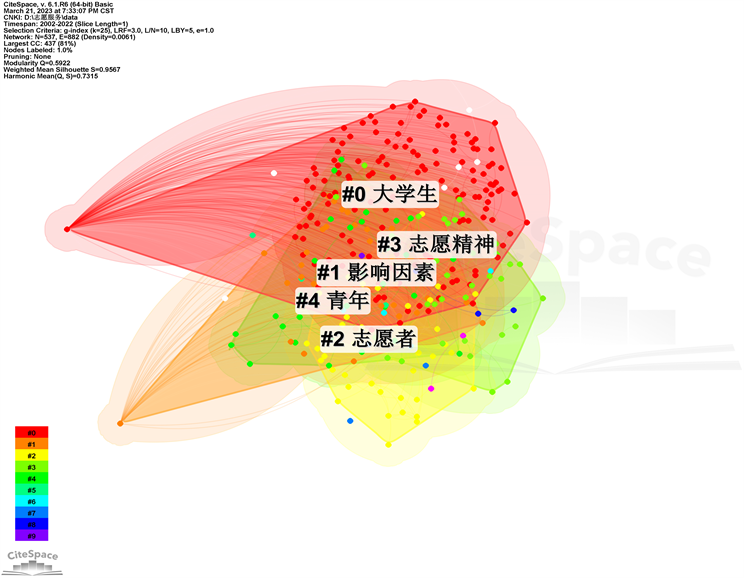

最后,为了形象直观的展现志愿服务的研究热点领域,通过CiteSpace对研究样本进行聚类分析,得到关键词聚类图谱(如图5所示)。一般认为当聚类网络的模块值Q值 > 0.3时,聚类结构显著;当网络平均轮廓值S值 > 0.7时,则表示同一聚类内相似性越高,聚类轮廓合理 [10] 。根据志愿服务聚类图谱可知Q值 = 0.5922,S值 = 0.9567,说明本次聚类时合理的,聚类的结果时令人信服的,具有一定的参考意义。如图所示,志愿服务研究共有5个聚类(以#为标志):#0、#影响因素、#志愿者、#志愿精神、#青年。这些研究主题在志愿服务领域中具有显著的代表性和前沿性,为后续志愿服务的研究提供了多样化视角和理论研究基础。综上所述,通过关键词的频次、关键词的中心性、关键词的聚类情况可得“志愿服务”、“大学生”、“志愿者”出现频次较高且具有较高中心性,是志愿服务研究领域的研究热点。

Figure 5. Volunteer service research keywords clustering knowledge graph

图5. 志愿服务研究关键词聚类知识图谱

4.2. 研究趋势的发展分析

本文在对研究样本进行聚类的基础之上,运用CiteSpace的突显功能获得2002~2022年志愿服务的部分突现词知识图谱(如图6所示)。“突现词”是指在一定时期内使用频次骤然增加或者突然变成热点的某些术语。因此,通过关键词的突现分析,可以知道关键词的突现强度,以及反映在何时成为热点和何时终止其热点趋势,甚至可以了解到研究热点的发展动态。图6关键词突现图谱显示了我国志愿服务研究近20年来的演进趋势和发展脉络:

Figure 6. Volunteer service research emergent word knowledge map

图6. 志愿服务研究突现词知识图谱

第一个阶段(2002~2008年):该阶段的研究成果比较少,研究的主题主要聚焦于“社区服务”“和谐社会”“弱势群体”“奥运会”“志愿活动”“志愿者”。其中,“社区服务”的时间跨度最大,“和谐社会”的强度最强,突现强度为4.16。探其背景主要与当时党的十六届四中全会提出了“构建社会主义和谐社会”,以及在2005年10月27日,民政部、国家总工会、共青团中央等九单位联合下发了《关于进一步做好新形势下社区志愿服务的意见》,并且2006年5月8日,国务院颁发了《关于加强和改进社区服务工作的意见》的方针政策,这表明政府高度重视社区志愿服务的发展,鼓舞了更多学者投入志愿服务的研究当中。此外,汶川地震的发生、北京奥运会的举办,使志愿服务研究成果出现明显上升趋势,成为该阶段的研究热点。

第二个阶段(2009~2016年):这一阶段的发文数量呈现爆发式的增长,其研究热点主要集中于“公民社会”“美国”“大学生”“服务学习”。首先,该阶段的学者们深入研究志愿服务与社会主义核心价值观的内在联系。如学者肖湘愚,李茂平指出党在十六届六中全会在《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》和十七大报告在“推动社会主义文化大发展大繁荣”章节中提到把建立志愿服务体系作为实践社会主义核心价值体系的重要载体 [11] 。学者孙宁华指出志愿服务以自愿、无偿为前提,以弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神为核心与党的十八大提出培养社会主义核心价值观相契合 [12] 。其次,学者们开始研究国际志愿服务发展情况,以期推动我国志愿服务的发展提供借鉴。如潘静指出美国的历史就是志愿者的历史,美国的建立与志愿精神密切相关,可以说美国是一个由志愿者建立起来的国家 [13] 。可见美国作为拥有历史悠久、体系完善、活动多样、作用突出的志愿服务文化是学者们研究的重点方向。最后,该阶段的“大学生”的突现强度最强,表明该研究主题引起学界的高度关注,此外,2013年5月12习近平给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信、2014年3月4日习近平给“郭明义爱心团队”回信、2014年7月16日习近平给“南京青奥会志愿者”回信等不断推动研究对象更加聚焦于大学生群体。

第三个阶段(2017~2022年):该阶段的研究视角逐渐拓宽,研究主题突现于“实践育人”“影响因素”“新时代”“实现路径”“育人功能”。张拥军指出志愿服务是社会文明程度的重要标志,具有价值观念的塑造功能、社会责任的培育功能、实践能力的强化功能、全面发展的促进功能,可以通过加强顶层设计,构建志愿服务长效机制、加强文化引领,大力弘扬志愿服务理念、加强组织建设,完善志愿者管理制度、加强项目建设,创新志愿服务内容载体的途径实现志愿服务育人功能的最大化 [14] 。万坤利张晓红指出志愿服务活动的育人功能主要表现在对志愿者的教育:提高道德修养,提升综合能力、对服务对象的教育:引发情感共鸣,促进志愿服务的接力式发展、对社会公众的教育:增强全民服务意识,培育和践行社会主义核心价值观 [15] 。总的来说,新时代实现志愿服务的育人功能与实践路径成为该阶段国内学术界研究的前沿领域,这在一定程度上表明我国志愿服务领域的研究视角也从单一到多元,研究内容逐渐丰富,研究成果逐渐成熟。

5. 研究结论与展望

本文借助CiteSpace软件对国内志愿服务领域2002~2022年间中国知网收录的核心及以上成果进行数据处理和可视化分析,从整体上探讨、归纳了近20年志愿服务的主要研究现状、热点、趋势,得出几点结论,并对志愿服务的后续研究提出几点展望。

5.1. 研究结论

首先,从志愿服务的研究现状来看,志愿服务研究成果比较丰富,年发文量总体呈现上升的趋势,年核心发表论文约为36篇;《中国青年研究》期刊的发文量最高(55篇),其中核心区期刊共有10种,《学校党建与思想教育》《思想教育研究》《人民论坛》《中国青年社会科学》发文量均在20篇以上;总的来看发文机构间合作关联性相对较低,中国人民大学公共管理学学院发文量最多(8篇);此外,本研究的核心作者共有26位,谭建光、张勤、张晓红发文量最多,但并且没有形成核心作者群,多数作者属于独立研究的状态。

其次,通过分析文献关键词的频次、中心性、去除“志愿服务”这个关键检索词,可得“大学生”、“志愿者”是该研究领域的高频关键词。另一方面,通过关键词的聚类情况可得我国志愿服务研究热点集中于#大学生、#影响因素、#志愿者、#志愿精神、#青年等主题领域。因此,根据关键词的频次、中心性、聚类可知“志愿服务”、“大学生”、“志愿者”是该领域的研究热点。

最后,从志愿服务研究的演进历程来看,该领域的发展趋势主要划分以下三个阶段,第一个阶段(2002~2008年),该阶段研究成果比较少,处于起步的阶段。第二个阶段(2009~2016年),发文数量呈现出了爆发式的增长。第三个阶段(2017~2022年),研究视角从单一到多元,研究成果逐渐成熟。另外,关键词的突现表明,“育人功能”这一关键词延续至今,可见,该主题仍是志愿服务领域的研究热点。

5.2. 研究展望

随着国家政策的出台和领导人对志愿服务的关注,使志愿服务成为学者的重点研究领域。但在未来的研究中,仍然存在需要进一步深入研究的问题:第一,加强学者、研究机构之间的合作交流。志愿服务研究领域涉及到多学科的交叉研究,如管理学、法学、社会学、教育学、心理学等,通过融入不同学者和研究机构的思想内容形成多领域的研究合力,以推动新时代志愿服务的创新性发展 [16] 。第二,加强对志愿服务育人功能的研究。志愿服务作为实践育人的重要载体,有效地克服课堂教学重理论轻实践的不足,为塑造正确的人生价值观奠定了坚实基础。因此,应多角度、深层次地挖掘志愿服务的育人功能、影响因素、实践路径,更好地发挥志愿服务的育人功能。

基金项目

本项目由江西省研究生创新专项资金项目资助(省级项目),项目名称:疫情防控背景下弘扬大学生志愿服务精神路径研究(项目编号:YC2022-S759)。