1. 引言

心理危机预警工作是高职院校安全维稳的重要工作之一,也是帮助学生健康成长、推动学校心理育人工作有效进行的重要部分。随着高职院校生源的不断扩招,以及社会大环境和突发社会公共卫生事件等的影响,学生面对的心理压力不断增大,在这些压力形成的根源或某个过程中可能已经潜伏着心理危机,因此需要形成一个有效的预警机制。当然解决出现的问题不能紧靠一方之力,习近平总书记在全国教育大会上明确指出,“办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任” [1] 。因此,除了发挥学校心理预警机制的功能之外,还要将家、校、社、医四个系统联合起来,做到全员、全过程、全方位预防,有效开展心理危机预警工作。

2. 高职院校学生心理危机研究现状

个体的心理发展在不同阶段呈现不同的特点,高职院校学生的心理危机一般主要集中在开学适应期、中间过渡期、择业就业毕业季。常见心理危机种类包括突发性危机、境遇性危机以及阶段性危机。而这些学生当中的心理危机大多呈现这样的特点:易查性、危险性以及周期性。基于以上,目前高职院校对学生心理危机的预警管理逐渐开始重视起来,但是形式比较单一,多数是在以学校为圆开展,辐射范围较小,且出现职责分明、意识不强的现象,等到发生危机才会紧急处理,而未做好前期预警工作。鉴于当前现状,着力探究适应高职院校学生心理危机预警模型迫在眉睫,研究从内外两个层面展开,试图更全面应对心理危机的发生。

3. 构建心理危机预警内环模型

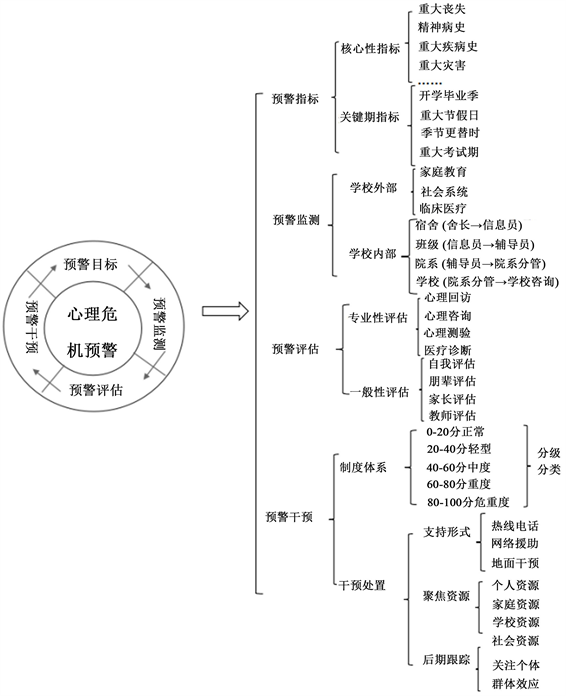

以心理危机预警对象为核心,构建封闭式内环,由预警指标、预警信息监测、预警评估、心理危机干预四个因子组成有机整体,它们之间互相联系、互相影响,既独自发挥功能,同时具有整体性特点,协同发力(如图1)。

3.1. 明确心理危机预警指标

心理危机预警指标是识别学生目前心理状态的重要依据,也是危机预警系统的关键部分,心理危机预警必须建立科学、系统及有代表性的指标体系。在以往研究中,对于预警危机指标的确定有数值化指标、有核心性指标以及关键期指标等。根据目前高职院校学生生源层次以及心理专业力量的实际情况,我们建构了核心性指标和关键期指标双体系。首先,建构核心性指标,包括重大丧失、精神病史、重大疾病史、负性情绪、重大自然灾害、社会支持不良以及言行异常等。其次,明确关键期指标,主要是学生经历的重要时间段,涉及开学毕业季、重大考试期、季节更替以及重大节假日等。

Figure 1. Inner ring model of psychological crisis warning

图1. 心理危机预警内环模型

3.2. 建立心理危机预警监测系统

心理危机预警的监测系统是由学校、家庭、社会和医疗系统聚焦危机学生共同组成的体系,包括两个大的部分,一个校内监测系统,一个校外监测系统。其中学校是监测系统的主导,家庭是基础、社会是补充、医疗系统是支持力量。四力联合预警监测,在不同时空领域发挥各自功能,能够有效全方位多层次观测学生心理状态,能够通过不同渠道及时、有效发现问题。其中学校监测体系在坚持“四位一体”的格局下,搭建四级机制:宿舍–班级–院系–学校,深入学生当中。无论检测系统在哪发挥作用,对于发现的危机对象要及时反馈、及时评估、及时干预,打通学生心理危机预警监测的最后一公里,尽量将危机问题解决在初期,避免出现重大障碍或危险。

3.3. 建立心理危机预警评估系统

危机预警评估系统是预警指标有效运行的保障,在进行预警评估时,以往工作大多是凭借主观经验进行判断,缺乏科学合理的评估体系,会使评估工作的开展缺乏严谨性,出现随意性。根据危机学生情况,借鉴以往研究体系,结合校内外家庭、学校、社会、医院的力量,我们建立了专业的评估系统和一般性评估系统。专业性评估系统由医疗队伍和心理专业教师队伍组成,一般性评估系统由一般教师、家庭、学生以及社会群体组成。一般评估包含自我评估、朋辈评估、家长评估、教师评估;专业评估包含心理回访、心理咨询、心理测验、医疗诊断。两种评估方式把相结合,有效利用学生周边一切力量,紧密团结在学生身边,在一般性评估的基础上启动专业性评估或诊断。

3.4. 加强心理危机预警干预

为了直观预报学生危机警情的程度,及时开展相应干预工作,结合以往研究,在预警评估后量化危机情况便于直观了解情况,以百分制为轴线,其中0~20分是正常,20~40分为轻型,40~60分是中度,60~80是重度,80~100分是危重度,根据危机警情的不同程度采取不同的干预模式 [2] 。危机干预系统需要建立完善的制度体系之外,还需要专业的技术支持、发掘有效资源、并做好后期追踪等,做到干预前期有预案、中期有条理,后期有总结。一旦有危机出现时干预系统就应立即进入应急启动状态,根据评分等级启动相应预案,一般在干预过程中可以从以下方面着手:掌握危机学生心理状态、营造安全环境、确保人身安全、给予支持、提供宣泄渠道、启发思考重燃希望 [3] 。

4. 构建心理危机预警家校社医外环模型

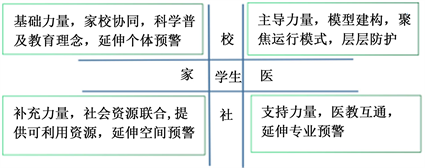

构建以学校、家庭、社会、医院四个系统为一体化的外环模型,发挥学校的主导作用、家庭的基础作用、社会的补充作用、医院的支持作用(如图2)。

Figure 2. Outer ring model of psychological crisis warning

图2. 心理危机预警外环模型

4.1. 强化学校在危机预警中的主导作用

在心理危机干预中学校占据主导位置,学校要联动发挥各方面力量,负责建立适合学生实际情况的危机预警体系,同时要搭建家社医联动的桥梁,以便第一时间应对危机学生情况,做到预防为主。利用学校课程、社会实践等开展心理健康教育,借助家长会开展心理育人家校合作,聚焦危机对象,建立预警指标、预警监测、预警评估、预警干预四级防御体系,建立四级预警防御机制,搭建预警平台。强化学校在心理危机预警中的主导地位,联动各个部门形成聚合力,做到统筹兼顾。

4.2. 激发家庭在危机预警中的基础作用

家庭是孩子出生受教育的第一环境,家庭成员尤其是学生的父母,最了解学生的性格特点、成长经历,也很容易发现学生的心理变化,因此在学生心理危机预警工作中,家庭要和学校有效联动,家庭要给予学生有效的支持和理解 [4] 。此外,家庭中的成员结构、教养方式对学生的发展都有关键影响,因此,家长要随时参与学生在学校的学习生活,参与学生的健康成长,不能放任自流,交给学校老师。在社会公共卫生事件等因素影响下,学生居家学习的时间较多,家庭成员更容易掌握孩子的生理和心理动态,发现异常时及时与学校沟通,家长要明白学校和家庭在培养学生的立场是一致的,要成为共同体。

4.3. 联动社会功能在危机预警中的补充作用

学生成长关系社会发展,因此心理危机预警工作也要抓住一切资源,这其中除了学校和家庭之外,社会层面可以将更多的力量集合,借助社会力量拓宽心理危机预警和的空间,发挥社区平台的组织力量,建立社区青少年心理档案,分层分类管理,并定期开展家庭心理健康教育公益科普,利用新媒体平台发布正向引导内容,全民合作营造清朗的、积极向上的文化氛围。此外,发挥社会心理咨询机构、法律机构的力量,开展走进社区、走进家庭、走进学校,形成“1 + N”模式,互通有无,共同织好学生预警网络。

4.4. 发挥临床医疗在危机预警中的支持作用

建立与专科医院的合作机制,围绕学生心理危机常见问题,定期组织专业力量开展心理健康知识培训和心理危机处理专业督导工作,在提升学校危机干预能力的基础上,精神医学中心或专科医院可以为学校心理危机执业人员提供见习机会,帮助学校心理从业人员了解目前对于危机干预工作的前沿性治疗技术 [5] 。此外,建立会诊模式,一旦发现预警级别达到重度、危重度的对象,医院联合学校、家庭共同开展会诊,及时开展医疗干预。此外,学校与之联动搭建心理援助网络和热线平台,帮助学生拓宽求助渠道,打通危机干预绿色通道,对于存在严重心理危机的学生有优先就医资格,为他们争取最佳的治疗时间,提高干预的时效性,保证学生的生命安全。

5. 推动心理危机预警模型运行,加强学校心理育人

5.1. 内外环融合同向聚力心理危机预警

发挥内环力量,有指标、有检测、有评估、有干预,对危机对象能够早发现、早预防、早治疗。发挥外环力量,有学校、有家庭、有社会、有医院,能够实现总动员、全覆盖,对危机学生能够形成闭合式关怀,从时空、地域各个层层都能有效预防。这种内核与外延有效融合的方式,在推动高职院校学生心理危机预警工作中既是双层预警圈,也是双层保护圈(如图3)。

Figure 3. Double-ring focused psychological crisis warning model

图3. 双聚焦式心理危机预警模型

5.2. 推动心理危机预警模型的实践路径

学校发挥主导作用,联动各方面资源,搭建好心理危机预警模型,首先明确学生危机等级,明确预警指标、评估机制、监测系统以及干预程序,其次明确家校社医在预警工作中的具体职责,规范学校、家庭、社会、医疗合作程序,建立长效合作机制,其中要注意根据学生生源和学制的不同调整预警松紧程度、程序以及方向,防止预警“一刀切” [6] 。学生心理危机发生时,如果学生在校期间,由学校心理中心进行初步评估,根据学生危机等级,由学校医院联合启动危机干预,做好现场控制;如果学生是假期非在校期间,则需要家庭成员积极关注,利用家庭资源、援助热线等发挥主动作用,初步稳定局面,依据家庭职责联动学校社会机构以及医疗资源对学生进行干预,在后期危机干预过程中,根据学生的具体情况确定干预模式、干预成员以及干预程序。

5.3. 多渠道助力心理危机预警模型运行

心理健康教育是高职院校育人工作的重点之一,而心理危机预警是推进心理健康教育工作的重要内容之一,通过构建心理危机预警机制帮助学生预防危机、解除危机,引导其健康成长。这个过程的推动需要和其他育人体系有效结合,思想育人与心理育人相结合,在思想政治教育中渗透心理健康知识,在心理健康教育中融入思想政治教育;资助育人与心理育人相结合,对于经济困难、品学兼优的学生及时给予关注至资助,帮助学生渡过困难时期,减少引发学生心理危机的现实原因;实践育人与心理育人相结合,利用社会实践、校园文化节等契机开展家校社医联合活动。学生心理危机预警工作的开展要整合资源,重在前期预防,通过科学开展心理健康教育,引导学生形成科学成熟的价值观、提升心理承受能力。

5.4. 多形式助力心理危机预警教育开展

心理危机预警工作的重点在“预警”二字,因此前期的心理危机教育比较重要。在建立家校社医联动机制外,学校要发挥教学优势,利用三课堂相结合的方式,在课堂、校园活动、网络等渠道对学生进行心理健康知识普及和心理危机知识宣传,同时在课程思政中融入心理知识,引导学生增强心理健康知识的学习、树立防范心理危机发生的意识。强化校园内外文化活动的宣传作用,引导社团学生机构等开展多种多样的文化活动,丰富学生的校园生活,帮助学生找到校园归属感,树立自信心。打造网络思想政治教育和心理健康教育的主阵地,开展心理宣泄、心理援助和危机知识宣传等不同板块,关注学生的思想动态和心理发展,提升校园心理危机教育的关注度。

6. 结语

内外环双四力聚焦式心理危机预警模型在高职学生的心理危机工作中已经有了初步的运用,但鉴于目前生源的复杂性和地域的偏远性,要完全做到有效预警不仅需要较高的心理危机专业能力,还需要彻底打通家校社医的联动模式,在这方面还需要不断完善和努力。

基金项目

2022年“四川大学生思想政治教育研究中心项目”,编号(CSZ22141)。