1. 引言

2022版《义务教育物理课程标准》中指出:“从生活走向物理,从物理走向社会。” [1] 原始物理问题作为从现实生活中直接挖掘出的问题,是物理习题的一种。学生在解决原始物理问题时真正做到了将理论与实际相结合,提高学生解决实际问题的能力。目前我国中学物理教学,教师更加注重将物理概念、物理公式直接教授给学生,学生机械地背诵直接应用在习题中,将物理学成了文科。当学生面对现实生活中的实际问题时常常无处下手,使物理学习与学生的生活脱轨,学生无法将自己在生活中积攒的直接经验转化为间接经验。

2. 原始物理问题表征理论

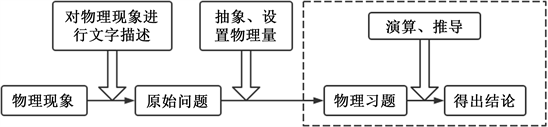

所谓原始物理问题,是指自然界及社会生活、生产中客观存在、能够反映物理概念、物理规律本质且未被加工的典型物理现象和事实,是对生活中物理现象的描述,保持着生活中物理现象的“原汁原味” [2] 。显然与系统有很大的不同,习题没有物理现象作为背景,只是把物理现象经过一定程度抽象后加工出来的练习作业。二者的关系如图1所示 [3] 。

Figure 1. The relationship between original physics problems and exercises

图1. 原始物理问题与习题的关系

在日常教学中,习题教学通常“掐头去尾取中段”,只侧重图1虚线部分的演算、推导环节,致使学生只知道根据已知条件去解题,遇到实际问题则常常束手无策。对于生活中常见的物理现象也常常熟视无睹,不能讲课堂上所学的物理知识应用于实践中,常常为考试学习物理,从而在习题训练中逐渐迷失,进而丧失对物理学习的兴趣。而初中生对于贴近实际生活的原始物理问题更加感兴趣,愿意积极思考,学生成功解决原始物理问题后可以收获成就感,发现学习物理的现实意义,帮助学生认识物理学的价值,提高学生物理的学习的兴趣。此外,由于原始物理问题富有趣味性,有利于激发学生的求知欲,同时原始物理问题的开放性有利于培养学生的发散思维,激发学生的探索精神。

综上所诉,笔者将在原始物理问题的表征理论的指导下,对《物体浮沉条件及应用》进行教学设计,使学生在解决原始物理问题的过程中,从而正确理解物体浮沉条件,培养学生的探究意识,提高学生的科学探究能力和解决实际问题的能力。

3. 基于原始物理问题的教学设计 [4] [5]

3.1. 教材分析

《物体浮沉条件及应用》是在前面学习了浮力及阿基米德原理的基础上展开的,与前面的内容构成完整的浮力的知识体系。《物体浮沉条件及应用》将浮力、重力、二力平衡和密度等知识紧密联系起来,是力学知识的综合运用。本节教学的重点是能根据二力平衡条件和力与运动的关系描述物体的浮沉条件,并能运用物体的浮沉条件说明生产、生活中的一些现象。并通过分析轮船、潜水艇、气球和飞艇等实例,引导学生运用浮力的知识解释生产、生活中常见的现象。教学中引入原始物理问题,有利于帮助学生更好的理解与应用浮力相关知识解决实际问题。

3.2. 教学目标

《物体的浮沉条件及应用》课程中,是浮力章节的重要组成部分,从整个初中物理知识框架上看,本课程是对力学知识的一次综合运用。其教学目标如下:第一,通过教学活动,要求学生观察物体的浮沉现象,从受力分析的角度判断物体的浮沉情况;第二,掌握物体的浮沉条件,并科学解释浮沉现象,了解浮力对人们生产和生活的影响;第三,理论联系实际,通过学以致用,初步认识到科学技术对人类社会发展的作用。

3.3. 教学重难点

· 教学重点:物体的浮沉条件。

· 教学难点:浮沉原理的应用,如气球、密度计、飞艇、轮船、潜水艇等。

3.4. 学情分析

笔者的授课对象为八年级学生,他们已经学过受力分析、二力平衡、阿基米德原理、密度等相关物理知识,对生活中的浮沉现象有感性认识,但存在一些不足:

· 不了解浮沉的本质,不能理性地分析和解释生活中各种浮沉现象,如部分学生可能会认为重的物体容易沉,而轻的物体容易浮。

· 学生虽具备一定的观察和动手能力,但探究实验方案的设计,以及应用物理知识解决实际问题存在困难。

3.5. 教学思路

本节设计采用探究教学方法,首先由“密室逃脱”的电影片段导入新课,在开头恰当地引入原始物理问题,提出原始物理问题:当冰全部融化后,冰块中的钥匙沉入烧杯底,此时烧杯中的水面是上升、不变还是下降?引起学生思维冲突,吸引学生学习兴趣,激发学生探索的欲望。

本节由物体的浮沉条件和浮力的应用两部分内容构成,是学生在学习了阿基米德原理,认识了浮力产生的原因的基础上,从知识应用角度学习物体的浮沉条件。教学的重点是能根据二力平衡条件和力与受力物体运动的关系描述物体的浮沉条件,并运用物体的浮沉条件解释生产、生活中的一些现象。

关于物体的浮沉条件教师应引导学生归纳总结判断物体的浮沉状态,关于浮力的应用,教学中要注意使学生体会人类利用浮力的漫长历程,重在引导学生运用物体的浮沉条件,了解物体在浮沉应用方面的工作原理,以及改变浮沉状态的方法,激发学生的创新兴趣和创新灵感。

3.6. 教学过程

3.6.1. 创设情境,导入新课

让学生观看悬疑电影片段《密室逃脱》:视频中参与比赛的五人打算用手掌的温度融化冰块取出藏在其中的钥匙,据此,让学生们思考:如果将这个冰块放在盛有水的烧杯中,当冰全部融化后,冰块中的钥匙沉入烧杯底,此时烧杯中的水面是上升、不变还是下降?

【设计意图】以悬疑电影片段导入新课,使学生产生浓厚的学习兴趣,学生会产生跃跃欲试的心态,学生的自主探索欲望很强烈,游戏结束后恰当的提出原始物理问题,激发学生的学习兴趣,引发学生的思考,让学生自主的联系到浮力大小的影响因素,使学生大胆猜想,思考讨论,带着各自的猜想进行接下来的学习。

3.6.2. 演示实验,提出中心问题

通过课前的视频,简化模型,将冰块包裹钥匙简化为冰块和铁块两个物体来分析,将钥匙用小铁块代替,观察物体在水中融化过程中的运动状态,引导学生发现物体在水中的三种沉浮情况“上浮”“漂浮”“下沉”。并提出本节课的中心问题:物体的沉浮情况可能与哪些因素有关?让学生根据先大胆猜测。

由于课前问题比较复杂,我们先从简单的现象入手,将易融化的冰块换成蜡块。让学生观察铁块和蜡块,发现它们体积相等。并将体积相同的铁块和蜡块同时浸没在水中后松手 [6] 。学生们会发现铁块下沉最后沉入杯底而蜡块上浮最终浮在水面,由此提出一系列问题:将铁块、蜡块浸没在水中,松手后二者各受到什么力?铁块和蜡块受到的浮力相等吗?铁块和蜡块受到的浮力相同,为什么松手后蜡块上浮而铁块沉底?液体中,物体的浮沉取决于什么呢?

由一个实验提出一系列问题,引发学生思考:铁块和蜡块体积相同,放入水中后放手,为什么一个下沉一个上浮。并提出相关问题,引起学生对物体沉浮条件的猜测。

【设计意图】从有趣的实验引入课题,引起学生的研究兴趣。通过一系列问题,引发学生深入思考,引导学生利用阿基米德原理得出浮力并对物体进行受力分析。

3.6.3. 新课讲授

1) 引入新课

讲解:物体的浮沉条件:

分析蜡块上浮过程(最终漂浮)、铁块下沉过程(最终沉底)以及物体悬浮过程,通过分析,使学生知道浸在液体中物体的浮沉取决于物体所受F浮与G物的关系。学生观察整个实验过程后,通过实验现象思考,判断实验过程中物体所受浮力大小的变化并对物体在各种状态时进行受力分析。

【设计意图】引导学生利用阿基米德原理整个过程物体所受浮力的变化以及在不同的状态下所受力的关系,最终分析总结得出物体浮沉的条件,在此过程中培养学生分析总结能力。

2) 进行新课

提出问题:木材能漂浮在水面,其原因是什么?引发学生思考,进行小组讨论,并追问:如果把一根木头挖成空心,做成独木舟后,其重力怎么变化?它可载货物的多少怎么变化?该问题从浮力的角度看,如果把物体做成空心,可以增大可利用的浮力,而且这种古老的“空心”办法,还可以增大漂浮物体可利用的浮力。提出质疑:有没有什么办法让密度比水大的下沉的物体上浮或漂浮呢?

学生分组实验:

让学生拿两个外形相同的铁罐子,一个空心,一个装满沙;密封后同时按入水中,松手后松开手后观察到实心的下沉,空心的上浮最终漂浮。

质疑:

a. 铁的密度大于水的密度,空心的铁罐子为什么能漂浮呢?原因是什么呢?

b. 大家的想法是如何调节的铁罐子的浮沉的呢?

通过上述实验告诉学生,采用“空心”的办法,不仅可以增大漂浮物体可利用的浮力,还可以使下沉的物体变得上浮或漂浮。

学生通过思考、讨论、概括、动手实验,再次引发学生思考:相同的铁罐子为什么一个上浮一个下沉;密度比水大的物体,用什么方法可以使它浮在水面上。

【设计意图】引导学生总结出木块能漂浮在水面是因为其密度比水大。木头做成独木舟后,重力变小,可以装载的货物变多。培养学生动手实验能力并引导总结:F浮不变,挖空使G物变小,当F浮 > G物,铁罐子上浮。

3) 应用

轮船

引导学生分析轮船的原理和排水量,并提出一系列问题:轮船从河里驶入海里,它的重力变不变?它受到的浮力变不变?它排开的液体的质量变不变?它排开的液体的体积变不变?它是沉下一些,还是浮起一些?由此引发学生思考并进行分组讨论,利用阿基米德原理和对轮船进行受力分析进行判断从而得出结论。在分析过程中教师需要强调同一条船在河里和海里时,所受浮力相同,但它排开的河水和海水的体积不同。因此,它的吃水深度不同。

【设计意图】培养学生分析能力,运用所学知识解决问题的能力。让学生知道轮船采用把物体做成“空心”的办法来增大浮力,使浮力等于船和货物的总重来实现漂浮。

潜水艇

教师通过打吊瓶用的小塑料管来模拟潜水艇,利用和塑料管连接的细管给塑料管吹气或吸气 [7] 。学生会发现吸气时,水逐渐进入管中,管子下沉;吹气时,管中的水被排出,管子上浮。教师提问:小塑料管浸没在水中所受F浮是否变化?那它是怎样上浮或下沉的呢?教师讲解其工作原理并强调潜水艇在浸没在水下不同深度所受浮力相同。学生通过观察实验现象,思考、分析、总结。

【设计意图】通过演示实验,培养学生观察能力,思考、分析和总结能力,知道潜水艇是靠改变自身重力来实现在水中的浮沉的。

气球和飞艇

教师演示“热气球”的实验。通过思考:酒精燃烧后袋内空气密度怎样变化?来探究其原理,并讨论:要使充了氦气升到空中的气球落回地面,你们能想出什么办法?要使热气球落回地面,有什么办法?学生通过观察实验现象,思考、分析、总结。

介绍其他应用:密度计、盐水选种等。

【设计意图】培养学生观察能力,思考、分析和总结能力,知道气球升空的原理。

3.6.4. 解决原始物理问题帮助学生巩固应用物体的沉浮条件解决实际问题

教师展示:在一支蜡烛的底部粘连一个与蜡烛粗细相同的硬币,点燃蜡烛后把它放入水中,蜡烛直立的漂浮在水中(如图2所示)。吸引学生注意力,让学生利用本节课所学习的阿基米德原理和计算公式推导出蜡烛熄灭时时,它的长度的表达式,从而达到学以致用的目的。

Figure 2. Candle floating upright in the water

图2. 蜡烛直立地漂浮在水中

问题1:在蜡烛燃烧过程中,他的受力情况如何?

问题2:什么情况下蜡烛会熄灭?

【设计意图】蜡烛与铁片在水中燃烧是一个典型的原始物理问题,让学生接触原始物理问题,有助于他们更加贴近现实生活,感受到物理的巨大魅力和作用。让学生分析解决真实的原始物理问题,既可以提高学生学习物理的兴趣,又可以增强他们利用基本物理知识解决现实生活中的物理问题的能力,同时原始物理问题的开放性有利于培养学生的发散思维,激发学生的探索精神,使学生在课堂上所学到的物理知识知识顺应内化为学生头脑中的知识结构。

3.6.5. 解决原始物理问题帮助学生综合应用浮力相关知识

解决课前悬疑电影片段《密室逃脱》的问题,根据本节课所学知识,让学生们思考:如果将这个冰块放在在盛有水的烧杯中,当冰全部融化后,冰块中的钥匙沉入烧杯底,此时烧杯中的水面是上升、不变还是下降?

对本题的定量分析:

本题属于浮力类问题。要求推导出表达式来说明烧杯中的水面如何变化,因此需要根据物体的浮沉情况和受力情况,计算得出含有钥匙的冰块融化前后物体排开水的体积表达式前后进行比较,进而得出结论。

【设计意图】通过教师导入原始物理问题,激发学生的求知欲和好奇欲,引导学生建立相关模型,学生在教师的指导下根据阿基米德原理、浮沉条件自己推导公式,对于浮力的影响因素、浮力大小以及物体的浮沉条件等相关知识理解得更透彻。

3.6.6. 教学反思

《物体的浮沉条件及应用》这一课的传统教学模式,教师往往向学生传授结论性知识,侧重于让学生死记硬背,学生在学习过程中,与现实联系较少,导致在学习过程中常将错误的感性认识带入到学习做题中,这样不利于学生的知识构建。而基于“原始物理问题”下的教学过程,通过教师用语言或者课件创设出情境,将生活中的物理现象呈现出来,把所学物理知识与实际生活现象相结合,让学生动手动脑亲身体会,自主查阅资料数据、观看视频,找到解决问题的已知量,突出主要因素、忽略次要因素建构恰当的物理模型,帮助学生理解所学知识,提高学生的科学思维。但在物理课堂教学中引入原始物理问题需要注意以下几点:

1) 构建理论与实践的桥梁,丰富学生的生活经验

现在的学生对于生活现象的经验不够丰富,教师在课堂中引入一些原始物理问题情境时,学生对于问题与生活情境不能够建立很好的联系,这就需要学生在生活中多注意观察,将所学的知识理论应用都生活中遇到的问题,培养学生的观察和对问题的理解能力。

2) 依据学生的认知差异,设置不同问题情境的习题

不同的学生在问题的解决能力上是存在差异的,基础好的学生不管遇到复杂题还是简单题,都会用自己的方法去解决问题。在课后习题的布置中,教师对于基础好的学生可设置一些生活现象比较复杂的问题,对于基础薄弱的学生,可先不进行设置原始物理问题,在经过相应基础习题锻炼后再进行原始物理问题教学,设置一些生活现象比较简单的问题。这样对于每一个层次的学生,在问题解决能力上都将会有所提高。

3) 原始物理问题引入形式多样化,丰富学生的直观体验

在物理课堂教学中,对于原始物理问题的引入形式应多样化,比如,在对于一些原始物理问题的引入时,不能只是简单的文字引入,教师可通过一些视频对原始物理问题的情境引入课堂,教师再通过一些问题的引导,让学生进行一步一步的解决问题,这样学生不仅可以直观感受生活现象,也能激起学生对学习知识的欲望,更能通过视频与社会联系起来,学生就感觉学的知识不是一个空壳子,这样学生不仅可以解决练习题,还能应用于实际生活中。除此之外,教师可以借助多媒体制作一些模型演示过程,图片进行展示,这样学生在进行模型的建构过程就更加的清楚明了,学生对于问题解决的过程将更加的清晰,问题解决能力会不断地提高。

4) 教师采取多样化策略,积极调动学生的前概念

有意义学习理论强调概念和规律的习得是学生头脑中的前概念和新知识之间相互作用的结果,教师只是学生学习的帮助者、促进者以及引导者。因此,在物理教学中,教师要积极调动学生头脑中的旧知识,引导学生自主建构科学概念。避免教师进行一味的采取“灌输”式的教学方式。与此同时,在调动学生前概念的过程中,教师应该采取多样化教学策略,知识的习得是一个不断遗忘的过程,学生面对多门课程的学习,对于知识的复习不到位,就将会很快遗忘,所以在学习的过程中要对前面所学知识不断地进行巩固复习。

5) 设置问题链,培养学生的问题表征能力

原始物理问题就是简单的对生活现象的描述,学生要解决原始物理问题时不会像物理习题一样会给出明确的已知量和未知量以及需要解决的问题,而解决原始物理问题就需要学生进行每一步的表征过程,如果学生没有明确的问题以及需要解决的问题,这就会导致学生的表述不对,对问题解决没有明确的目标。这时需要教师进行对问题进行以问题链的形式呈现给学生,教师的每一个问题都需要学生进行思考,不断地挖掘题目中所隐藏的物理知识,一步一步进行解决问题。

4. 结语

原始物理问题教学,作为一种本土化的教学模式需要不断地摸索与探究 [8] ,而解决原始物理问题除了关注原始物理问题本身的解决方式外,同时更加需要中学生科学思维能力的发挥。需要以原始物理问题的探究作为出发点,在实施新课教学过程中,寓教于乐,让学生占据课堂的主体地位,教师处于主导地位,帮助学生建立并发展科学思维,既发展了原始物理问题的教学方式,又让学生学会学习物理,乐于学习物理,从而有效落实核心素养的培养目标。