1. 引言

新时代国际社会环境下,科技竞争日益激烈,作为科技竞争战略资源的创新型人才的培养已经成为提升国家综合实力和国际竞争力的核心 [1] [2] 。高校作为人才培育的摇篮,在提高大学生创新素养,服务于区域经济发展方面发挥重要作用。近年来,高校积极改进人才培养方案和进行相应的课程改革,客观分析制约高校创新人才培养的深层原因,从培养目标与计划、教学与考核方式、培养方式和体制保障等方面,构建“品格、素质、知识、技能、思想”相结合的“五位一体”创新人才培养的新模式 [3] [4] [5] [6] 。

实验教学是高校教学体系不可或缺的环节,是培养学生科研素养的重要组成部分,也是落实素质教育、加强知识向能力迁移、培养创新型人才的重要途径 [7] [8] [9] 。无机及分析化学实验是化学、化工、医药、生科、食品、农林等专业大一新生开设的一门基础实验课程,是无机及分析化学理论课程的重要补充,也能帮助学生由高中阶段定向单一的思维模式过渡到大学阶段自主思考的创新思维模式。但是,调研显示目前该课程的内容设置多是将实验项目分为无机和分析两大类,尽管能巩固学生相应板块的理论知识,对其综合创新素养的提高效果则不够理想 [10] [11] [12] 。另外,无机及分析化学实验为操作技能类课程,找到有效途径促进“产”、“学”、“研”协同育人也是对创新型人才培养的激励。

本文根据有限的课时安排对无机及分析化学实验的教学内容进行筛选与调整,将大学生创新训练项目和课程内容有机结合,选取较为典型的实验项目,将创新能力培养融入课程教学整个环节,采用线上结合线下、翻转课堂的混合式教学模式来实施教学,使学生成为教学主体,培养学生独立思考能力和敢于质疑、勇于求真、不断探索的科研意识,并采取过程性与结果性相结合、产学研相融合多维度考核评价学生的学习效果。该研究成果为创新人才培养理念下“无机及分析化学实验”课程的改革提供了新思路。

2. “无机及分析化学实验”教学模式方案的构建

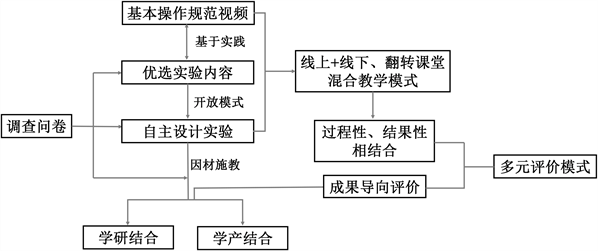

遵循应用型本科院校以产学研结合方式培养服务于地方的创新应用型人才这一思路,本文构建了无机及分析化学实验教学模式的实施方案(见图1)。该方案立足学生基本操作技能,依据教师科研和生产实践将经典实验和实际应用相结合,对实验教学内容进行及时更新。采用线上 + 线下、翻转课堂的混合式教学模式,于每学期设置若干个开放实验,教师指定或学生自主选题、设计实验。在此基础上,依托“产–学–研”合作平台,因材施教,鼓励学生积极参与到科研、实践和社会服务中去,落实“学研结合”和“学产结合”的开放型、层次化教学模式。最后,引入成果导向评价与课内“过程性 + 结果性”考核相结合,多维度评价学生的学习效果。

Figure 1. Implementation scheme for the teaching mode of inorganic and analytical chemistry experiments based on innovative talent cultivation

图1. 基于创新型人才培养的无机及分析化学实验教学模式实施方案

3. “无机及分析化学实验”教学模式的实施

3.1. 优化实验内容,突出综合与设计类实验

无机及分析化学实验课程的学习主体是大一新生,要重视学生基础知识,强化其规范操作,使其建立严谨规范的科学态度。因此,基本操作技能是综合型与设计型实验的根基,唯有具备了良好的实验习惯,才能对综合类、设计类实验的学习效果起到保障性作用。该课程首先开展“分析天平的称量操作”、“滴定操作”等练习项目,有了良好基础并树立科学的“量”的概念后,将基本操作、性质检验以及化合物合成步骤融入综合和设计类实验中,提高学生解析问题的思辨能力,培养学生设计并实施解决实际化学问题方案的综合素养。所以,在实验课中突出综合设计性实验才是培养学生创新能力的关键因素,也为学生将来参与科学研究和生产实践打下了坚实的基础。

紧扣实验教学的基础性、综合性和设计性,优化重组实验项目,形成如表1所列的必做、选做和自主研究三个板块,采用各自适合的教学方法进行实践。另外,每学期课程结束后,教师可通过超星平台发放调查问卷,统计分析学生在知识、能力、素养方面的反馈结果,为之后的教学调整提供借鉴。

Table 1. The hierarchical inorganic and analytical chemistry experiments system on foundational, comprehensive and design principles

表1. 基础性–综合性–设计性层次化的无机及分析化学实验体系

3.2. 以学生为主体,实施混合式教学

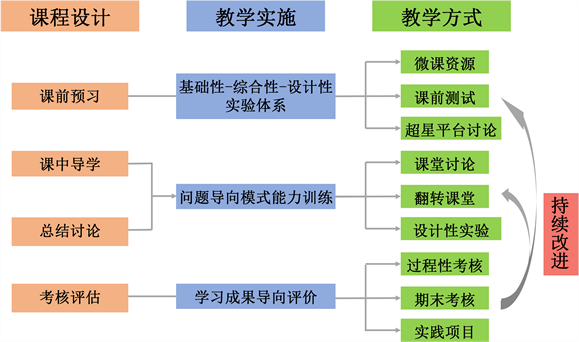

借助超星平台搭建了集课件、微课、讨论、习题、考核、资源链接等为一体的线上教学体系,为学生预习、交流、复习和课程拓展提供了很大的便利。以此为背景,在基于学生为教学主体的前提下,创设出从课前预习、课中导学逐步过渡到总结讨论和考核评估的阶梯式教学模式(见图2)。

Figure 2. Course design and implementation of inorganic and analytical chemistry experiments

图2. 无机及分析化学实验课程设计及实施

3.2.1. 扎实有效的课前预习

预习是达到实验预期效果的重要环节,良好的预习能有效提升实验学习效果。教学实施中要注重课前预习:1) 要求学生观看微课视频和课件,提交包含实验步骤、注意事项和思考题三方面内容的预习报告。充分预习实验步骤能够熟悉实验基本内容,做到心中有数;注意事项指出了影响实验结果的因素和实验中可能存在的危险;思考题可以锻炼发现和提出问题的能力。此类任务驱动让学生认识到明确目标的重要性,提升学习积极性。2) 要求学生在超星平台进行有难易梯度和比例的课前测试,学生从容易题目中提升信心和对课程及专业的认可度,从难题中感受到知识的力量,培养独立思考的能力。教师也可根据测试统计结果及时调整上课重点。3) 鼓励学生借助平台进行师生间、生生间讨论互动,培养学生敢于质疑、勇于求真、不断探索的科研意识。

3.2.2. 形式多样的教学方式

采用学生为主体、教师为主导的线上 + 线下、翻转课堂和以问题为导向的多样化教学模式进行授课。教师仅讲解重点和难点,只演示重要操作,积极启发学生思考实验设计背后的原理和意义。课堂讨论环节引导学生进行相互交流,选取学生解释实验原理、讲述实验步骤、列举实验注意事项,增加学生在课堂中的主体认知度,并通过课堂表现的打分环节提高学生积极良性的竞争意识。实验结束后安排有一刻钟的总结与讨论环节,教师可于该环节纠正学生普遍存在的错误,对比学生的实验结果,讨论分析误差来源和产生不同实验现象的原因。该环节也深受学生欢迎,大家积极发言,主动对错误操作进行复盘,相互探讨,寻找原因,活跃的气氛进一步激发了学习兴趣,调动了自身参与感和成就感。

设计性实验是提高学生创新精神和实践技能的有效环节,该类实验采用翻转课堂。鉴于学生已于课前查阅文献并自行设计出了实验方案,课上就以小组为单位由学生讲授原理、演示操作、陈述步骤,教师可不断提出问题,启发学生进行深层思考,并为学生创造自由探讨的空间;教师密切跟进实验过程,鼓励学生发现、分析并解决问题;实验后同样由学生总结数据和讨论结果,并进行课后反思。该方式锻炼了学生调研文献能力、自主学习能力、科学表达能力和解决实际问题以及探索创新的能力。

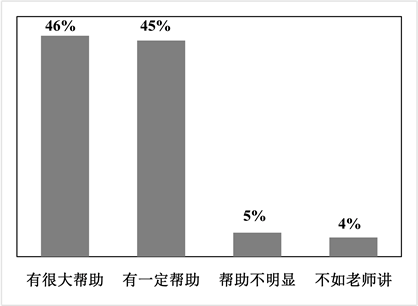

实践证明,运用混合式教学模式进行无机及分析化学实验课程的实施是切实可行的。丰富的预习方式和资源能够使学生深度理解原理并掌握规范操作,多样化的教学方式极大提高了学生的学习效果。课程结束后,针对线上课程平台的搭建和不同层次实验项目采取相应授课模式对学生主动学习能力、科学思辨能力以及开拓创新能力的影响发放调查问卷,结果显示(图3),91%的学生认为混合式教学模式对自身的综合能力有提升作用,意味着这是一条高质量达成培养目标的有效途径。

Figure 3. Statistical results of the blended teaching mode on improving comprehensive ability

图3. 混合式教学模式对综合能力提升的统计结果

3.2.3. 建立以成果为导向的考核评价机制

成绩在学生心目中的重要性不可忽视,合理的成绩考评方法能够高效调动学生学习的积极性,提升其综合素质和创新能力。立足专业培养目标,从社会需求、毕业要求到囊括教学内容、方式、资源和考核方式的课程体系进行自上而下的设计,搭建层次化、进阶式目标模型。无机及分析化学实验课除了承担巩固和加强学生对理论知识理解和掌握的任务,还肩负着学生能力和素质的培养。具体考核要求涵盖以下三个层次:1) 学生对于基本知识的掌握——具备规范的基本操作技能和获取真实有效实验数据的能力;2) 学生解析问题的能力——能够利用理论知识解释实验现象并可分析解决实验出现的问题;3) 学生设计方案的创新意识——具备对于简单化合物合成和检测方法的设计和实施能力。为了达成以上培养目标,该课程增加了过程性考核的占比,设置了如表2所示的多同角度考评体系。

Table 2. The assessment and evaluation system for inorganic and analytical chemistry experiments

表2. 无机及分析化学实验考核评价体系

过程性考核包括日常考核和翻转课堂考核,占总成绩的70%,是课程评价的主体。日常考核主要对预习、互动积极性、实验操作、数据记录和分析处理、实验总结及反思等以综合素质为核心的评价;翻转课堂考核是对实验讲解、实验方案的设计与实施等以知识应用能力和思辨能力为主的评价。结果性考核来源于期末考试,全面考查学生综合素养和创新能力。教师于考前一周发布特定物质的合成和分析要求,然后对学生设计方案的合理性、操作的规范性、整体完成度、结果准确性、实验后的总结和反思等进行全程考核。实践性考核为学生参与的科研项目、专业竞赛、生产实践和社会服务等。以研究课题为基础,鼓励学生加入教师项目组或者申报大创项目、参加挑战杯竞赛,由小实验逐步过渡到挑战性实验,循序渐进地培养学生的探索精神和创新能力。以上集合多维度的综合性考核方式兼顾了学生的学习成果和过程,有助于学生反向监控自身学习成效,尊重学生个体差异,促进多元化发展,评价结果更加科学、真实和全面。

进一步根据社会对创新型人才的需求和评价考核结果对教学方式与内容进行及时调整,与时俱进,促进学生创新素养的培养。

4. 注重产学研联合的创新型人才培养模式

高等教育与产业发展紧密联系,要改革人才教育培养模式,必须重视人才创新思维和创新能力的培养,深入探索建立以创新创业为导向的人才培养机制,完善产学研三维度相结合的协同育人模式。

4.1. 重视教学与科研的结合

当代学生处于科技信息大爆炸的时代,对新知识有着很强的求知欲。因此,在无机及分析化学实验的教学过程中,特别是第一次导学时,教师可将前沿科学技术、最新科研成果引入课堂,引发学生好奇心,进而激发他们对本课程的学习兴趣。之后的授课中,鼓励学生将兴趣和“大创”项目结合起来,这是创新人才培养理念下实验教学的重要环节。“大创”项目为学生提供了一个综合运用化学知识和实验技能的平台,学生可在教师的指导下开展一些开放性实验。比如:学生通过“邻二氮菲分光光度法测定微量铁”掌握了分光光度法的测试原理和标准曲线的绘制,以此为基础可以申报“某水系/土壤中重金属X的分析研究”大创项目,做到知识的迁移,有效激发学生学习主动性和积极性,由被动学转化为主动学,提升学生综合运用能力,培养良好的科研素养。

4.2. 重视教学与实践应用的结合

在学生具备了一定自主设计实验能力和科研素养的基础上,与企业合作,鼓励学生参与实践,将校内知识应用到校外生产实践中去。如学生从“双指示剂法测定混合碱的含量”中掌握了酸碱分步滴定法,而该法在工农业生产、医药、食品检测等方面应用广泛,可用来测定天然水的总硬度、牛奶氮元素、土壤肥料磷含量和食醋、水果、蔬菜中的总酸度等。此种“从实践中来到实践中去”的知识运用方式有效调动了学生参与生产实践的积极性,提高了他们的社会适应能力,提升了之后的就业竞争力。

5. 结论

基于创新型人才培养的无机及分析化学实验课程,依托信息技术化教学资源平台,构建并实施了由基础型过渡到综合型再进阶到设计型的层次化课程体系。在重视学生基本操作技能的基础上,优化教学内容,突出综合和设计型实验,运用线上结合线下、翻转课堂和问题导向型教学模式,激发学生的学习主动性和善于思考、敢于辩论、勇于探索的动力,并采用兼顾成果和过程的多维评价体系科学、全面地考核学生的学习效果,鼓励学生积极参与科研、实践和社会服务,落实“学研结合”、“学产结合”,最终培养出具有专业素养、综合实践能力和创新思维的新时代接班人。该教学模式的成功实施,为相同背景下的其他课程改革提供经验。

基金项目

本文为郑州师范学院本科教学改革研究项目(编号:JXGGYB-221888和JXGGZD-65211563)研究成果。

NOTES

*通讯作者。