1. 引言

全国第七次人口普查数据显示,国内盲人数量已超过1730万,占世界盲人总人数的18~20%,且每年新增的盲人数量高达45万。盲人/视障人群的出行越发成为一个不可忽视的问题。盲道系统作为视障人群出行的基本条件,其建设及管理的程度直接决定了视障人群的出行便利及安全度。因此,建立一套合理、有效的盲道建设及改进方案,对视障人群的出行具有极大改善,同时,也能提升城市道路交通安全和道路人性化建设水平,对城市社会的发展具有十分重大的意义。

DBO模式,即设计(Design, D)、建设(Build, B)和运营(Operation, O)。是公私合作模式(public-private-partnership, PPP)在项目实施中的一种模式,私营部门参与者通过竞争获得某些基础设施项目的特许权,负责设施的设计、建造以及建成后的管理和运营,项目的投融资由政府负责,且政府始终保有对设施的所有权 [1] 。自上世纪90年代以来,美国的Dulles绿色通道收费项目和Alameda Corridor铁路连接线工程、葡萄牙的大桥项目、爱尔兰的废水处理计划、中国香港的固废物处理等工程项目中均采用了DBO模式建设 [2] ;DBO建设模式在我国内陆起步较晚,目前主要用于污水处理设施,在城市盲道建设领域的应用尚为空白。而盲道作为城市道路建设中的重要组成部分,从设计到建设再到运营是多方建设和多方资金来源共同作用的结果,目前国内的盲道普遍存在断裂、触点磨平、砖块损毁、无故占用等问题,归结起来就是盲道设计方与施工建设方存在脱节、后期政府监管不到位。DBO作为一种新型的项目模式,其明确单一责任主体、设计与建设同体、不涉及产权而更注重运营效率的特点,对于大型城市项目的建设具有极大的实用意义。因此,对于盲道建设来说,十分有必要考虑DBO模式。

基于此,本研究通过对昆明市的一个视障人群聚居区的视障人群和市民进行城市盲道建设的认知及满意度调查,依据调查结果,归纳总结昆明城市盲道存在的问题,尝试将DBO模式应用于盲道的设计、建设和长期运营上,并结合现行国家标准(《无障碍设计规范》(GB50763-2012))和国外的盲道建设成果,对昆明现有的城市盲道建设和改进提出建议,以期为国内城市盲道的建设提供科学的理论参考和依据。

2. 研究区概况与研究方法

2.1. 研究区概况

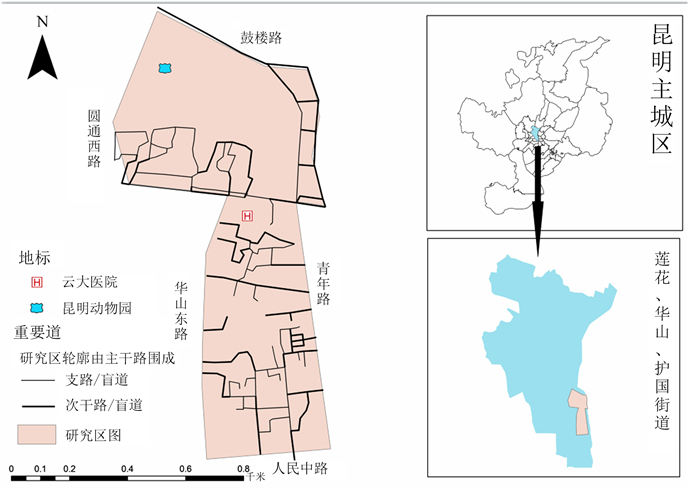

考虑到研究区内部管理一致性、视障人群聚居以及城市道路级别分布等问题,本研究区选定在昆明市五华区华山街道办事处圆通社区初地巷展开到护国街道青年路社区,该区域是视障人群的聚居区,且有城市主干路、次干路、支路三级城市道路分布。通过实地走访,在GIS中绘制了研究区内盲道分布图(见图1),从该图看出,盲道的分布整体呈现向外分布的特点,在室内及景区内部基本没有盲道的存在。

Figure 1. Display of the scope of the research area

图1. 研究区范围展示图

2.2. 研究方法

2.3. 问卷调查

2022年7月22日8:00~19:00在研究区范围内发放276份纸质问卷,其中220份随机面向市民、56份面向视障人群。视障人群问卷内容主要包括:基本信息(年龄、性别、学历、职业等)、盲道情况(使用频率、出行陪护频率、路障问题、法律、满意度及建议等);对市民的调查问卷内容主要包括:对盲道的认知、对盲人出行方式的了解、对盲道的满意度及改进建议、是否占用过盲道。

2.4. 实地走访

在研究区内,通过实地走访的方式,拍摄并记录盲道铺设存在的问题;同时,安排两人(一前一后走)通过手机定位,每隔几米记录下地理坐标,将记录下的点导入Excel中,通过GIS显示出上述所有的点位,再将点位依据矢量底图连接起来,经过不断的修订,最终得到研究区内的盲道分布。

3. 城市盲道系统运营管理现状

3.1. 存在问题分析

3.1.1. 规划与建设问题

根据前期对昆明市盲道铺设问题进行调查,最终分类得出“盲道断节、盲道与其它设施矛盾、盲道维护不善、室内盲道较少、盲道品质不高”六个主要问题,针对该六个问题对视障人群进行问卷调查,并将调查数据进行统计(见表1)。

Table 1. Data table of existing problems of tactile paving considered by the surveyed visually impaired people

表1. 被调查视障人群认为盲道现存问题数据表

实地调研后发现研究区内盲道主要存在问题有室外已有盲道铺设质量存在较大问题,盲道脱节,转向剧烈,翘起,积水,与周边障碍物距离不合理,高差不合理等,而室内(主要是云南大学附属医院)则没有盲道的布置。面向视障人群的调查结果也证实了同样的问题,盲道断节以平均值0.78位居第一,盲道与其他设施矛盾与盲道维护不善均以平均值大于0.5紧跟其后,室内盲道较少,盲道品质不高也被多次提到(均值大于0.3),六大盲道问题的标准差值均在0.414~0.494之间,这表明视障人群对盲道问题的认知已经较为统一,成为昆明盲道最主要的问题,这些问题成为长期以来视障群体出行的安全隐患,成为视障群体“出行难”的根本原因,及时作出改善成为保障他们生活,提高幸福指数的重要途径。

3.1.2. 管理问题

盲道侵占问题往往是多方共同作用的结果,已成为视障人群出现的最大问题。在城市道路的建设阶段,受相关法律规范的强制要求,建设单位都会投入一定的资金用于盲道等无障碍设施的建设,但盲道建成后却缺乏日常管理和及时维护,各管理部门之间的责任存在互相推诿的情况。在研究区内,随处可见碎裂的盲道和被停靠车辆和摊贩占道的现象,而因管理不善,责任不明而无人担责,致使城市盲道环境不断恶劣。

3.2. 原因分析

通过上述调查结果分析,发现研究区内盲道建设存在脱节,转向剧烈,翘起,积水,与周边障碍物冲突,高差不合理等问题,这些问题已严重影响了研究区内视障人群的出行,其根本原因在于,我国城市基础设施建设呈现的多种投资来源和多种运营模式并存的格局。目前城市盲道建设和运营主要采用以设计–招标–建造模式为主的DBB模式。在资金来源方面,城市盲道的建设资金主要来源于政府负责资金,一部分的相关税收和附加金。以昆明市为例,政府负责资金来源有两个方面:昆明市政府昆明财政局对用于盲道改造的财政资金进行安排,或者由昆明政府注资的各类以融资、建设为主业的国企,如国有全资公司——昆明市城建设投资开发有限责任公司,政府利用它将发债主体转化,进行融资来为盲道设施建设提供资金。在运营主体方面,城市盲道基础建设的运营单位主要是政府通过行政命令直接指派的运营主体。但现有盲道管理责任制度分散,各自区域内的盲道设施由各自单位负责,衔接后由建设的单位负责,具体到盲道运营过程中可能出现的各种情况,盲道破损归于路政部门管理,盲道的清理清整归于城管部门负责,盲道违停归于交管部门负责,而上报协调情况又常由残联负责,各部门分散而治,盲道运营未成系统。

长时期DBB的运用显示出了该种模式的一系列限制,现有模式存在的问题逐渐显现:项目周期较长,业主与设计、施工方分别签约,自行管理项目,管理费较高;设计的可施工性差,工程师控制项目目标能力不强;不利于工程事故的责任划分,由于图纸问题产生争端多索赔多等。这些问题严重阻碍了行业的可持续发展。

4. 城市盲道系统运营管理策略

4.1. DBO模式和DBB模式的比较分析

DBO是基础设施建设项目(design-build-operate,设计–建设–运营)在实施中的一种工程总承包模式,承包商通过竞争获得某些基础设施项目的特许权,负责设施的设计、建造以及建成后的管理和运营,项目的投融资由政府负责,且政府始终保有对设施的所有权。DBB与DBO的共同之处在于,在基础设施领域引入市场机制,设施的设计和建设均由承包商负责,不同之处主要体现在投资来源和所有权关系方面,具体分析如下。

4.1.1. 所有权归属

一般来说,DBB模式下,在设计、建设特许期内项目公司拥有盲道设施的所有权,只有在项目移交后才属于政府。在DBO模式下,设施的所有权明晰,自始至终归政府所有,便于政府对盲道项目的监督和管控,从而保证了政府服务功能的达成。

4.1.2. 投融资主体

DBB模式下,建设资金由承包商筹集,融资能力成为企业的核心竞争力。而DBO模式下,政府解决资金来源,承包商处理技术和运营管理方面的能力成为关注焦点,将更有可能引入领先的盲道运营商,使盲道设施在长期的运行阶段充分发挥效用。

4.1.3. 责任主体

一般情况下,DBB项目的设计、建设由不同的承包商承担,运营期又接由政府管理。DBO项目的承包商则负责从盲道设计到建造再到运营的全过程,从初始阶段就考虑到其后各阶段的衔接,可有效缩短建设时间、提升工程质量、降低运营和维护的成本,最大限度地优化盲道项目的全生命周期成本。

4.1.4. 运营主体

在DBB模式下,项目完成移交政府后,便由所属政府的相关管理部门进行管理,而DBO合同的运营服务期一般为5~10年,在合同签署的运营期内由承包商负责运营,运营期满后,政府有权重新选择更具实力的承包商来接替盲道设施运营。

总之,较之DBB,DBO可以实现所有权和经营权的分离,在盲道设施运营阶段的优势突出,但此种模式要求政府具有较强的财政实力以满足对融资能力的要求。

4.2. 应用时可能遇到的问题

在我国,DBO模式还属于新生事物,在盲道公共设施建设领域推广的同时也应认识到可能面临的问题:

1) 政府积极性不高。DBO模式下,建设资金由政府解决,无形中会给当期财政带来一定压力,目前地方政府在基础设施领域引入市场机制的主要目的是吸引社会投资,若采用DBO模式,经费还是由政府负担,将难以调动地方政府的积极性。同时,DBO模式下,政府拥有更大权力,也承担更大责任,在投资预期不够明朗的情况下,政府可能更倾向于采取较为稳妥的方式,而放弃采用DBO模式。

2) 招商面临一定难度。随着国家对盲道建设和监督机制标准的不断趋严,对承包商运营管理方面的能力提出了更高要求,但和其他基础设施相比,运营利润微薄的盲道设施建设,对国际上实力雄厚的综合环境服务商吸引力不足。与此同时,我国盲道设施建设与视障人群的实际要求贴近实际运用较晚起,且同时具备设计、施工、运营三项资质的承包商凤毛麟角,承包商难以寻找。

3) 实施过程的不确定因素较多。国内DBO模式的理论研究和实践经验都较为缺乏,尚无相关法律法规指导实施,加之DBO项目的运作流程不同于传统模式,在实际操作中诸多细节仍需根据项目特点慎重抉择。比如,DBO项目在招标阶段还未有设计成果,难以确定工程造价,而由于DBO项目的资金风险主要由政府承担,工程造价仍是比较关键的因素,项目运作起来可能会与政府的审批程序发生冲突。

5. 城市盲道系统运营管理建议

DBO模式看似全新概念,其实在城市盲道建设领域有一定的实践基础,近年来DBO模式开始应用于我国污水处理系统并具有广阔的应用前景。对城市盲道建设项目采用DBO模式,将达到事半功倍的效果。在此,对DBO模式应用于城市盲道设施提出以下几点建议:

1) 作为盈利极其微薄的公共设施建设,盲道的建设必须增加公共投资来源渠道实现公共投资多元化,实现投资主体多元化和融资渠道多元化,降低对政府和国有单位的投资依赖程度。政府可对发行债券甚至直接向国内金融机构借款来筹集资金也可以增加政府对公共基础设施投入资金的增加,进而有更多的资金来投入这种运营利润微薄的公共基础设施。公共投资领域也应该向国内民间私人投资开放,我国可以借鉴以色列、埃及、土耳其的做法,公营企业私有化和政府基础设施特许经营权转让方式,或通过对现有的公用事业单位企业化、股份化和出售政府股份筹集建设资金,或采取特许经营权转让的BOT和TOT方式筹集资金来确保有足够的资金进入。

2) DBO模式的确定应在充分调研的基础上,结合地区和行业实际,必要的时候可增加元素、演化模式,同时需注意与传统模式衔接。现阶段可先尝试在中小城市和新型城镇化地区开展城市盲道设施的DBO模式试点,再逐步扩大范围。

3) 结合DBO项目的需求和特点创新招投标形式,从招标方的角度,邻近区域的多个盲道建设可实施捆绑招商,一来可以扩大项目规模,提升利润空间;二来有利于统筹规划处置设施布局,构建协同应急处置体系。从投标方的角度,国内相关领域的设计、建设、运营等企业可组成联合体参与竞争,也可采取兼并或参股的方式向前向后延伸业务范围,打造综合服务商。

4) 国家应尽快组织相关咨询研究机构编制针对地方政府的DBO模式运作指南等文件,对如何确定投标人资质、如何保证合同顺利实施等问题给予宏观指导,尤其应对项目实施期间政府和承包商的权责划分做出较为清晰的界定。行业协会或行业内的龙头企业亦可率先制定适用于本行业DBO模式合同文本和行业规范,为相关政策法规的形成提供参考。

基金项目

2022年校级大学生创新创业训练项目《干热河谷区不同侵蚀程度植被恢复土壤呼吸特征》编号:202204031。

NOTES

*通讯作者。