1. 引言

我国煤炭资源丰富,原煤产量是世界上最多的国家之一,煤矿灾害也极为严重,煤矿五大灾害中的煤矿水害事故层出不穷,据统计,2000~2020年,全国煤矿发生水害757起,死亡3764人,经济损失位居各类灾害之首 [1] ,同时每一次矿难都给人民的生命财产造成了惨重的损失,因此,进一步提升科学技术对矿山安全的支撑,减少和遏制重特大事故的发生,是面向经济建设主战场的国家重大需求。

国内外积累了大量的矿区水害防治的相关经验,包括了多元统计方法、非线性分析方法、物理分析法等。分析水化学数据的常用方法有Piper三线图、水质分析、离子比例系数以及Durov图等 [2] 。对于煤矿突水水源识别与分析的研究提出来大量研究理论和方法,李涛 [3] 等建立常量离子联合微量元素Bayes多类线性突水水源判别模型进行水源识别;梁戈龙 [4] 等建立PCA-ELM模型进行矿井突水水源识别;张丽军 [5] 等利用激光荧光技术对山西煤矿进行了突水水源识别的研究。非线性分析法在矿井突水水源判别领域的研究方法有:模糊数学法、神经网络法、GIS理论法、灰色系统法、支持向量机法、可拓识别法等。由于水化学指标种类繁多,将水样中的每一种水化学离子都作为水源判别的指标不太现实,而基于特征离子的改进Fisher判别法用于矿井涌突水识别,可提高水源的识别的精度。

钱营孜煤矿为皖北煤产量较高的大型矿场,安全问题,尤其是突水问题与煤矿的开采效益和经济利益密切相关。建立有效准确的突水水源识别模型对判断煤矿突水水源及对矿区的安全防护建设等方面具有重要意义。

2. 研究区概况

2.1. 交通位置

钱营孜煤矿隶属安徽恒源煤电股份有限公司,位于宿州市西南,其中心位置距宿州市约15 km,行政区划隶属宿州市和淮北市濉溪县。地理坐标:东径116˚51'00~117˚00'00;北纬33˚27'00~33˚32'30。矿井东起双堆断层、DF200断层,西至南坪断层;南以27勘探线和F22断层为界,北至32煤−1200 m等高线地面投影。矿井呈不规则多边形展布,南北长约8.3 km,东西宽约6.0 km。

矿区内有南坪集至宿州市的公路和四通八达的支线与任楼、许疃、临涣、童亭、桃园等矿井相连。青疃~芦岭矿区铁路支线从矿区南部由西向东穿过,向东与京沪线、向西与濉阜线相连。矿井的东北侧有合徐高速公路宿州南出口,交通十分便利,见图1。

2.2. 构造

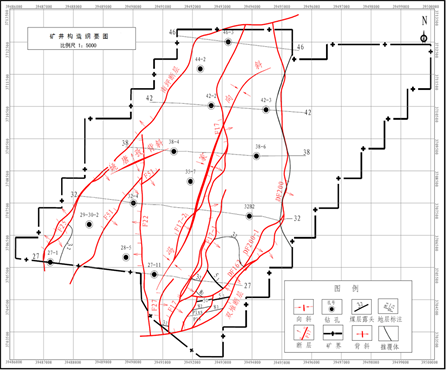

钱营孜煤矿总体构造形态为一较宽缓向南仰起的向斜,并被一系列南北向、北北东向断层切割。发育有次级褶曲,断层较发育。地层倾角3~23˚,一般都在8~16˚之间,沿走向和倾向变化不大。

矿井内较大的褶曲有2个,姚塘孜背斜和冯家向斜。根据钻探、测井、地震资料,共揭露组合断层458条。其中H ≥ 100 m的断层15条,50 ≤ H < 100 m的断层6条,30 ≤ H < 50 m的断层13条,20 ≤ H < 30 m的断层22条,10 ≤ H < 20 m的断层126条,5 ≤ H < 10 m的断层215条,H < 5 m的断层61条。

Figure 2. Outline map of mine structure

图2. 矿井构造纲要图

2.3. 含煤地层

本矿揭露的含煤地层有石炭系、二叠系。

(1) 石炭系含煤地层

本组含薄煤层3~11层,厚0.28~1.54 m,其中个别点真厚 ≥ 0.7 m的。由于本组煤层不稳定,评价为不可采煤层。

(2) 二叠系含煤地层

① 山西组(P1s)

地层厚度88.50~145.50 m,平均114.60 m,岩性由砂岩、粉砂岩、泥岩和煤层组成。含10、11两个煤层(组),11煤层发育差,为不可采煤层;原生的10煤层发育较好(厚度0~5.57 m,平均厚度1.97 m),但是由于后期遭受岩浆侵入破坏而成为局部可采煤层。

② 下石盒子组(P1x)

地层厚度203.90~306.50 m,平均262.50 m。岩性由泥岩、粉砂岩、砂岩、铝质泥岩和煤层组成。含煤4~8煤层(组),其中可采煤层有51、52、53、62、72、82等6层,除82煤层为较稳定煤层外,其余皆为局部可采的不稳定煤层。

③ 上石盒子组(P2ss)

矿内揭露厚度890 m。岩性主要由粉砂岩、泥岩、砂岩和煤层组成,含1、2、3三个煤层(组),其中32煤为本矿主要可采的较稳定煤层。煤层厚度0.46~9.57 m,平均2.69 m。

2.4. 水文地质条件

自上至下,主要含隔水层包括:新生界松散层含水层(组)、二叠系主采煤层间含、隔水层(段)、太原组灰岩岩溶裂隙含水层(段)。

2.4.1. 新生界松散层含水层(组、段)水文地质特征

本矿井含煤地层均被新生界松散层所覆盖,第四系、新近系松散层厚51.65~251.30 m,平均厚212.74 m,其厚度变化受古地形控制,大致是由北向南,由东向西逐渐增厚。根据区域水文地质资料与钻探取芯、测井资料进行分析对比,按其岩性组合特征,自上而下划分四个含水层(组)和三个隔水层(组),其中厚度较大、分布广泛的第三隔水层使其以上的各含水层及地表水、大气降水与其下的四含和煤系地下水失去水力联系,第四含水层(以下简称“四含”)是煤矿开采的主要突水水源。

2.4.2. 二叠系主采煤层间含、隔水层(段)

依据地层岩性的组合特征和可采煤层的赋存位置,结合区域水文地质资料,划分为三个含水层(段)和四个隔水层(段),其中含水层为:32煤顶底(K3)板砂岩裂隙含水层(段)、7~8煤顶底板砂岩裂隙含水层(段)、10煤顶、底板砂岩裂隙含水层(段),各含水层抽水试验成果见表1。

Table 1. Results of water pumping test for sandstone fissure aquifer between the top and bottom of coal seams

表1. 煤层顶底板砂岩裂隙含水层(段)抽水试验成果表

2.4.3. 太原组灰岩岩溶裂隙含水层(段)

该层段岩性由浅海相石灰岩和过渡相的砂岩、粉砂岩、泥岩、薄煤层组成。太原组含石灰岩11~14层,灰岩总厚约50 m左右,占全组厚度的40%左右。单层厚度0.74~23.30 m,以第三、四、十二层灰岩最厚,一灰厚度1.0~3.09 m,平均2.27 m,二灰厚度0.74~4.66 m,平均2.81 m,三灰厚度1.88~14.75 m,平均8.22 m,四灰厚度1.79~23.30 m,平均12.95 m,一~四灰总厚9.97~40.87 m,平均26.25 m,其抽水试验成果见表2。

Table 2. Table of pumping test results for limestone karst fissure aquifer in Taiyuan formation

表2. 太原组灰岩岩溶裂隙含水层(段)抽水试验成果表

3. 基于Fisher方法的突水水源判别模型

3.1. Fisher判别分析原理

Fisher分析判别方法是英国统计学家R.A. Fisher在1936年提出的一种运用于水文地质类别的判别分析方法。基本思想是将N组n维数据 [6] 进行投影到一个方向,将数据进行降维把问题简单化,Fisher判别的一个主要问题是寻找一合适的判别函数,若判别函数过于复杂,在实际运用过程中就不便利,所以找寻一个简便、有效实用的判别函数极为重要。Fisher判别方法 [7] [8] 就是一个用总体的一、二阶矩就可以得到判别函数的判别方法。

设有m个总体

,从样本中抽取数分别为

,令

其中,

;

,式中,

为第i个总体的第

个样本观测向量。设

有判别函数:

。

其中,

在

上的样本均值为

,y(x)在

上的样本方差为

。

若

为总的均值向量,则

。

其中,

样本均值向量,

为

内x的样本协方差阵。

若要选取系数向量c,则需要使达到最大值,

为自设的正加权系数,一般取先验概率。

若

,将

,

,

带入上式可化为:

,其中

为组内离差阵,

为总体之间的样本协方差阵。

为使λ的值达到最大,令

可得

由此可知λ和c是A,E的广义特征根和对应的特征向量 [9] 。进而可构建m个判别函数:

其中,

。其中,

表示的是非零特征根,

为相应的特征向量。为验证上述判别准则是否可行 [9] ,用训练样本为基础的回代估计法求Fisher的误判率。

用所有的训练样本作为新的样本,依次代入建立的判别函数中,利用判别准则进行判别。设总的误判个数为N,则误判率为:

的数值反映判别模型是否可行 [10] 。

3.2. 判别模型的建立

3.2.1. 选取样本数据

钱营孜煤矿主要突水水源共包含3类,四含水、煤系砂岩水和太灰水。从水质台账资料共选取31个水样数据作为水源识别样本,其中四含水样6个、砂岩裂隙水21个、灰岩水4个。由于水化学指标种类繁多,将水样中的每一种水化学离子都作为水源判别的指标不太可能 [11] 。为了准确有效将水源区分,提高判别模型的准确率,本课题选取的判别指标分别为:K+ + Na+,Ca2+,Mg2+,Cl-,

,

,pH值和总硬度,总碱度共9种特征因子为判别指标。水样类别划分:“四含水”为1类,“砂岩裂隙水”为2类,“灰岩水”为3类 [12] 。

3.2.2. 建立判别函数

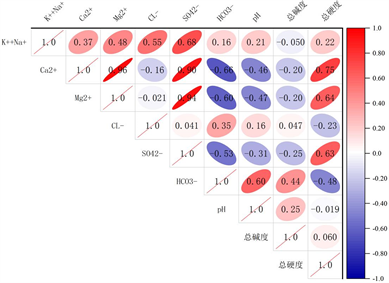

Figure 3. Correlation coefficient diagram of hydro-chemical indicators

图3. 水化学指标相关系数图

利用origin软件对样本数据进行相关性分析,相关系数见图3。由图3可知,部分特征因子之间存在明显的相关性,如Mg2+与

之间相关系数为0.94,Ca2+与

之间相关系数为0.90,Ca2+与总硬度之间相关系数为0.75。若将9种特征因子全部用于建立水源识别,可能对判别结果重复表达,降低模型精确度。

依据Fisher判别原理,将样本数据导入SPSS软件中,将相关性高的判别指标去除,最终选定Na+ + K+ 、Mg2+所作为影响显著的判别指标,得到判别函数F1、F2、F3见表3。

Table 3. Fisher discriminant function coefficients for classification

表3. 分类Fisher判别函数系数

由此得到三类水源的Fisher判别函数为:

(1)

(2)

(3)

三个函数F1、F2、F3中的X1、X2分别表示Na+ + K+和Mg2+水样的实测值,即X − Na+ + K+ 、X

− Na+ + K+ 、X − Mg2+。

− Mg2+。

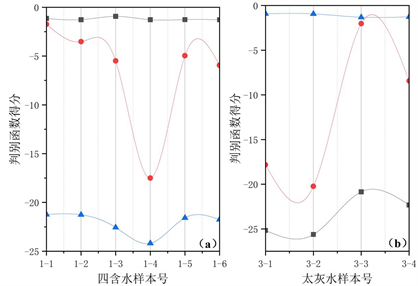

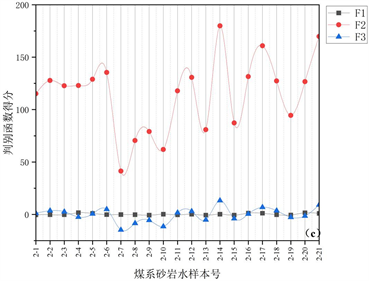

3.2.3. 模型验证与结果

将选取的31个原始水样数据逐一代入3个Fisher的线性判别函数式,选取最大值判断得出判别的水源类型,三类突水水源判别结果见图4(a)~(c)。由图4(a)可知,四含水样对应的F1函数值最大,除1-1水样的F2函数值与F1较为接近外,其它水样的判别函数值差别明显,说明水样间存在明显区别,识别效果好;图4(b)解释了3-3水样存在砂岩水和太灰水混合的可能,两类水样的判别函数值接近,但太灰函数值大于煤系砂岩水函数值,所有水样均回判为太灰水,未出现误判;由图4(c)砂岩水样判别结果显示,所有砂岩水样的得分值均大于四含水及太灰水函数值,且区别明显,说明Fisher判别函数对于砂岩水识别效果最好。总体上来说,Fisher模型对三类突水水源的原始样本数据判别正确率为100%,模型准确率高,可靠性强,在实际应用中可推广使用。

Figure 4. Result graph of Fisher discriminant

图4. Fisher判别结果图

4. 结论

通过本文的研究,可以得出以下结论:

(1) 依据钱营孜煤矿实际水质分析资料,选取K+ + Na+,Ca2+,Mg2+,Cl-,

,

,pH值,总硬度和总碱度共9种特征因子作为判别指标,筛选出K+ + Na+和Mg2+为特征因子,建立改进的Fisher模型。经过回判,模型判别正确率为100%,判别效果理想,可以应用于钱营孜矿井突水水源识别。

(2) 利用该模型对钱营孜煤矿水样进行水源识别,砂岩水识别效果最佳,四含水和太灰水存在部分水样判别函数值接近的情况,存在水样突水水源来自多个含水层,为混合突水水源的可能,在开采中应尤为关注安全问题。