1. 引言

心理健康在我们的生活中扮演着至关重要的角色,它对个人的幸福与生活质量、工作和学业表现、人际关系、社会参与和社会功能等方面都产生了深远的影响。党和国家高度重视国民心理健康,在《“十四五”国民健康规划》中加大了对心理健康的强调力度,明确提出“到2025年心理相关疾病发生的上升趋势减缓,严重精神障碍、职业病得到有效控制”的发展目标。为了达到这一目标,对国民进行心理健康知识和心理保健素养等方面干预是有必要的(傅小兰,张侃,陈雪峰,陈祉妍,2023)。

心理健康科普是提高国民心理健康素养有效方式,也是国民获取心理健康知识的有效途径。从广义上来说,心理健康主要是指一种高效而满意的、持续的心理状态;从狭义上来讲,指的是人的基本心理活动的过程内容完整、协调一致,即知、情、意、行和谐统一(Diener, 1984

心理健康科普可以提升公众心理健康意识,提升公众的心理素质,不断丰富公众的精神家园,服务人的全面发展,满足公众对美好生活的新需求。正如应用心理学家所说,心理学的第五个目的是提高人类生活的质量(理查得格里格,菲利普·津巴多,2020)。心理健康科普有助于公众更好地了解自己、理解他人,有助于公众通过正确的方法自我调节、自我提升,更好地处理和解决生活中遇到的问题,获得积极、健康的人生。

心理健康科普的价值在于促进心理健康意识、减少心理健康歧视、早期干预和预防、增强心理韧性、促进积极心理健康、提高帮助寻求意识,以及促进社会稳定与繁荣。这些价值使得心理健康科普对个人、社会和全球的发展和福祉都具有重要的意义。因此,心理健康教育科普在未来一段时间必将成为心理学的热点研究领域。为明晰心理健康科普的研究特征,本研究以“心理健康科普”为关键词,从中国知网(CNKI)中提取研究素材,使用CiteSpace软件系统通过可视化分析法讨论了我国心理健康科普研究现状、历程和发展趋势,并对未来研究趋势做了一定预测。

2. 研究方法与数据来源

2.1. 研究方法

研究采用CiteSpace软件作为数据分析工具。这种可视化软件能够对知识的结构、信息情况以图谱分布形式呈现(陈悦,陈超美,刘则渊等,2015),通过对可视化图谱的探索得到学科结构、热点前沿等研究规律。国内目前心理健康科普的知识图谱研究较为缺乏,鉴于此,本文采用可视化计量分析方法透视心理健康科普的研究热点与趋势,旨在提炼其核心内容。

采用CiteSpace5.7.R5软件对文献信息进行挖掘,主要从作者合作、机构发文、期刊来源等方面分析该领域的基本情况,从关键词的词频、聚类和突现等方面分析该领域的研究主题和演进趋势。

2.2. 数据来源

由于国内心理健康教育科普方面的研究在21世纪初才逐渐兴起,本文通过中国知网(CNKI)查阅了时间跨度为2000~2023的国内,以“心理健康科普”为关键词进行主题检索,共得到182条结果。为确保研究的准确性和可靠性,剔除会议论文后最终得到了165条有效数据。接下来,本文通过运用知识图谱对这165篇文献进行系统梳理和可视化分析,以此揭示国内心理健康教育科普的研究热点与趋势,进而从整体上把握心理健康科普的研究进展和主要特征。

3. 结果与分析

3.1. 发文量分析

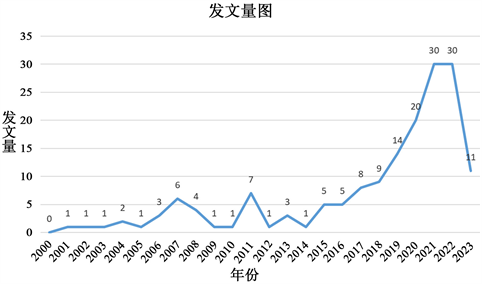

Figure 1. Distribution of publications on psychological health science popularization literature

图1. 心理健康科普文献发文量分布

文献的年度分布情况对探究研究热度和发展趋势有一定价值,对知网2000~2023年数据库收录的心理健康科普文献发文量进行统计分析(见图1),可以大致了解心理健康科普研究所经历的阶段、热度和关注度的变化。

发文量分布图显示,2001年起开始有文献研究我国心理健康科普,此后2001~2014年间该领域发文量起伏不大;2015~2021年我国心理健康科普文献发文量呈上升趋势。由图1可以看出,由2014年的1篇增至2021年的30篇,表明近年来我国学术界对心理健康科普的关注度持续不断提高。由于前两年新冠疫情的影响,学术界对此领域的关注度逐年增高,心理健康科普研究文献也开始增多。

3.2. 核心作者及合作情况分析

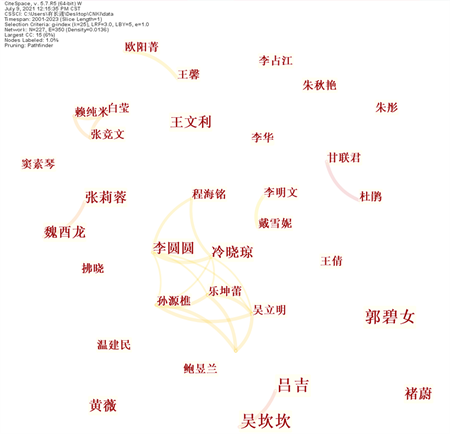

Figure 2. Core author co occurrence graph

图2. 核心作者共现图谱

Table 1. Analysis of core authors’ publishing situation

表1. 核心作者发文情况分析

在核心作者的可视化图谱中(见图2),经数据统计分析(见表1),滁州学院教育科学学院吕吉学者发文量是4篇,郭碧女学者发文4篇,吴坎坎学者发文4篇,魏酉龙、张莉蓉等学者发文3篇。由图二可知,最终得到节点数量为227,其数量为350,网络密度为0.0136,这表明在心理健康科普领域,国内学者之间的合作并不十分紧密。其中程海铭、李圆圆、冷晓琼、乐坤蕾、吴立明等学者和吕吉、吴坎坎,以及张莉蓉、魏酉龙学者之间形成了三个团体,并具有一定的合作人数。

3.3. 核心机构及分布特征分析

Figure 3. Knowledge graph of research institution distribution

图3. 研究机构分布知识图谱

机构发文量有助于了解该领域中发文量较多或能够发挥科研引领作用的机构。在研究机构可视化分布图谱中(见图3),通过对发文机构进行共现分析发现,网络节点数量为114个,节点密度为0.0085,节点之间连线较少,说明各研究机构间较少呈现出合作关系,未来还需加强。通过对机构发文数量进行分析(见表2),上海市健康促进中心发文量最高,共计4篇,是该领域的重要发文机构。此外,从整体上看发文机构类型涵盖面较广,包括研究院、高校、出版社、医院、精神卫生中心、出版社等其他组织机构。

Table 2. Analysis of research institution publications

表2. 研究机构发文情况分析

3.4. 研究文献关键词分析

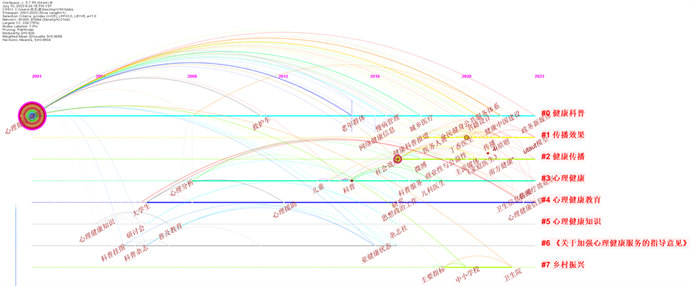

Figure 5. Keywords timeline cluster graph

图5. 关键词时间线聚类图谱

Table 3. List of high-frequency keywords and their frequencies

表3. 高频关键词及其频次列表

Figure 6. Emerging words in psychological health science popularization research

图6. 心理健康科普研究突现词

通过对关键词进行分析得到关键词网络图谱(见图4)和高频词列表(见表3)。通过心理健康科普关键词图谱可以看出,其节点间连线数量为309条,网络密度为0.0144,这表明在心理健康科普领域,国内学者的研究较为,这也与研究主题的新生度及成熟度有关。通过可视化图谱(见图4)发现,国内研究紧紧围绕着健康科普、健康传播、心理健康服务、短视频等几个方面,其中“健康科普”关注度最高,频次为60 (见图5)。

引文突发可以表述为突现词,是指突现词提供的证据表明特定的文献与引文的激增相关联,即是说相关文献在该领域已经吸引到了人们的注意(李杰,陈超美,2017)。心理健康科普研究共得到14个突现词(见图6),清晰地呈现心理健康科普领域的研究前沿。从突现强度来看,“科普工作”关键词表现出较高的突现度,高达1.9,成为较具影响力的研究前沿,学者们多从不同视角开展了交叉学科研究。

4. 讨论

4.1. 心理健康科普教育的基本情况

从研究发展阶段来看,国内心理健康教育科普研究可以分为三个阶段,萌芽初期、积极探索阶段、创意推进阶段。总书记在2016年全国卫生与健康大会上就特别强调,“要加大心理健康问题基础性研究,做好心理健康知识和心理疾病科普工作,规范发展心理治疗、心理咨询等心理健康服务”(人民日报,2016),不断关注心理健康风险突出的部分人群,《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》数据显示:2021~2022年,在新冠肺炎疫情的影响下,心理健康风险上升为全球十大风险之一(傅小兰,张侃,陈雪峰,陈祉妍,2023),随后2021、2022年发文量达到历史新高。

从研究者分布与合作的情况来看,国内学者的研究较为分散,这与研究主题的新生度及成熟度有关。随着2021年3月全国人大通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,要“健全社会心理服务体系和危机干预机制”(人民日报,2021),预期会有更多的研究者加入心理健康教育科普的研究,随着研究主题的深入,需要更多不同学科的研究者系统探讨心理健康教育科普的内容、方式等,可以促进研究者之间的合作。

4.2. 心理健康科普教育的发展

某一时段突现的关键词,可以反映该时段内的研究前沿。由图6可知,关键词突现的时段并非独立的,时间上存在交叉重叠,内容上各阶段承上启下,可大致将心理健康科普教育的发展历程划分为三个阶段。

萌芽初级阶段(2000~2007年),主要强调了加强科普工作的必要性和重要性,并初步从理论和实践层面对如何实施心理健康科普教育工作进行了思考和探索。1948年,世界卫生组织对“健康”给出的定义是:不仅仅只是没有疾病,更是躯体、心理与社会适应的完好状态。而心理科普对于改善心理健康问题意义重大,心理科普毫无疑问应该被纳入健康传播的研究范畴,但目前健康传播视角下的心理科普研究非常匮乏(基思·斯坦诺维奇,Keith E. Stanovich,斯坦诺维奇,2015)。

积极探索阶段(2008~2017年),十分注重对心理健康服务和心理健康教育的探讨,通过科普杂志等多种方式来进行心理健康科普,可能与当时颁发的一些政策文件有关。近些年来,国家持续出台了多个政策和指导性文件来支持心理健康行业发展。在国家卫生计生委牵头制订《关于加强心理健康服务的指导意见》之前,总书记就在2016年全国卫生与健康大会上提出,要加大心理健康问题基础性研究,做好心理健康知识和心理疾病科普工作,规范发展心理治疗、心理咨询等心理健康服务。

创意推进阶段(2018年至今),主要开展了心理健康科普的途径方式方法研究。这一阶段的关键词为公众号、短视频、和传播策略。传播策略包括电视节目、健康类科普app、科普志愿者、科普挂图、科技馆、心理电影、自媒体心理科普传播、健康类科普短视频、心理健康科普知识展板、科普好书、科普会议、农广播。传播途径发展如此之快可能是因为2019新型冠状病毒的突发,使人们的心态发生了巨大的变化,无论是个体还是群体的心理健康状况都受到了影响,心理健康成了防疫抗疫的有力屏障,而心理健康科普在抗疫过程中发挥了重要的作用。疫情基本控制后,心理保健将更加重要,如何建设集专业性、权威性并辅以人文关怀的心理健康科普将不可或缺。

上述三个发展阶段是贯通的,前一个阶段为后一个阶段的发展提供了必要的支持,后一个阶段则是前一阶段的深化和拓展。具体来说,早期研究对心理健康服务和心理健康教育的内容、意义、方式等进行了理论实践探索,之后逐步转向心理健康科普的传播和科普工作研究。此外,各个阶段的研究主题均与国家政策内容紧密相关,说明党和国家长期重视我国心理健康科普工作。

4.3. 心理健康科普教育的研究热点

4.3.1. 心理科普热点方式

所有以人类心理问题、心理现象为题材和内容的电影都可以称之为心理电影,其中以反映心理问题的心理电影对公众尤具科普价值。早在2000年,就有人介绍过国外的电影疗法。有心理问题的人,心理医生会提供一些电影,来访者看完后,心理医生会与来访者开始一次令人兴奋的谈话,这使来访者的心理状况得到显著改善(李国明,2020)。从国内研究来看,近年来中国心理电影研究主要包括:促进学生心理健康;电影疗法治疗心理疾病;电影疗法对未成年人心理健康状况的影响;心理电影在心理学教育中的应用;电影疗法本身的研究等有定的积累。这些理论和实践的积累表明,利用心理电影进行心理健康教育是可行和有效的。这进一步表明,利用心理电影来普及心理学和心理健康是可行的(薛喜红,2015)。

“云尚心苑”是武汉科技馆开展的在线心理健康科普项目,结合武汉科技馆科普教育的定位,从科普工作的角度普及心理健康知识,解答市民的心理困惑,为市民提供心理帮助。项目主要包括:心理健康科普文章、心理知识竞赛、心理状态测评、沙画视频、静心训练、心理技能训练、心理答疑、心理健康沙龙等。从武汉科技馆“云尚心苑”在线心理健康项目看科技馆心理健康科普可行性较高,受众年龄特征明显,受众接受度高,提高了公众获得心理健康服务的便利性(陈丹,2022)。

科普读物是一种科普性质的书籍,旨在用简单通俗的语言向社会大众普及科学知识和技术,从而使全体国民学习和掌握相关科学知识,使自身具备较高的科学文化素养。科普读物的主要传播对象是全体国民,国民是一个具有主观能动性的整体,能够对科普读物产生一定的反馈。阅读科普读物的人可以直观地感受到科普读物的质量(韩雪峰,2016)。

4.3.2. 心理科普的内容

我国正处于经济社会快速转型期,人们的生活节奏明显加快,心理健康问题日益凸显。根据国家卫健委联合中科院编制的《心理健康素养十条》中指出,心理健康是指个体在发展的过程中,具有合理的认知、稳定的情绪、良好的人际关系在内的一种完好的状态。从概念的角度看出心理健康指一种状态。Jorm将心理健康素养的结构调整为5个方面:预防心理疾病的知识,心理疾病的识别,求助和有效治疗的知识,有效自助策略的知识和心理急救技能(Jorm, 2012

发达国家对心理健康素养的研究相对来说较为全面,在全国范围内已经开展了研究。不仅如此,越发达的国家,群众心理健康素养水平越高。我国针对某类高发心理问题的科普,针对性不够。例如没有专门针对抑郁做相关宣传,根据它的发病机制、干预方式不同,应该进行针对性的心理科普。

4.4. 心理健康科普教育的研究趋势

4.4.1. 加大科普宣传力度,推进新媒体健康科普发展

从最开始的关注科普工作,到心理健康服务和心理健康教育的发展,最终形成了不同的科普方式,每一步都是息息相通、互为表里的。互联网下的科普信息具有大众性、时效性、准确性和共享性等特点。与文本、音频、虚拟技术及其他技术相结合,具有比传统媒体更强的传播力和感染力,吸引现有媒体进行新的媒体变化。但是,目前的互联网科普工作存在心理健康信息混乱、科学性较低的问题。如何建立完善的网络科普模式,保证心理健康科普的科学性。这些都是目前心理健康科普工作有待解决的问题。

其次,目前虽然有比以往更多的科普方式如短视频、电视节目等,但是传播力度远远不够,随便向一个路人问起:你知道心理健康科普吗,回答往往都是不清楚,打造的公众号平台影响力也较低,文章的质量不高,拓展新媒体的传播范围是未来心理健康科普研究的发展方向。

4.4.2. 心理健康科普对象的全面具体化

当今社会老年人的受教育程度普遍不高,而且由于年龄大,心理健康问题更容易被忽视;儿童与青少年是祖国的花朵,从小应该保持一个健康稳定的心理状态,父母可能认为孩子年龄小,不会有心理健康问题;中年人普遍受过一定的教育,对心理健康也比较重视,但是他们的心理健康状况不容乐观。在科普方式多样性的同时,可以区分不同年龄段的心理健康问题和科普方式、内容。

目前还较少有针对不同人群的心理健康科普,大多数以年轻人为主,例如以互联网为媒介进行传播的各种方式,都是年轻人接触较多,且社会对这些人群的关注较多。科普实践越多,积累的经验越多,有关的心理健康科普的研究也就更深入。

4.4.3. 加强跨界合作,助力心理健康科普大力发展

我们也该注意到作者之间和机构之间的合作还有待继续加强。研究发现,该领域中的作者和机构数量不多,总体上跨机构的合作松散,同一个或少数几个研究机构合作产出成果。这启示我们,不同的机构之间应该加强交流,注重建立合作、协同发展的互助模式。心理学与教育学紧密相连,这启示我们,教育学和心理学专业工作者应该主动开展跨界合作,不断深化研究,更好的助力于心理健康科普工作。

5. 结论

本文从心理健康科普的发文量、作者、机构、关键词等进行了分析,可以看出我国对于国民心理健康教育十分重视,因此越来越多的作者和机构对心理健康教育科普进行研究。综合研究结果来看,今后有必要拓展科普研究内容,从更多元与交叉视角出发,完善心理健康科普工作。虽然科普的方式较多,但针对性不足,而且科普内容的科学性有待考究,未来可结合专业机构进行研究。