1. 引言

随着经济社会的发展,对应用型人才、复合型人才和拔尖创新人才的需求日益迫切,很多高校对于如何提高学生培养质量,尤其是如何提高大学生解决实际问题的实践创新能力进行了探索并取得了一定的成果 [1] [2] [3] [4] 。2016年《教育部关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》明确指出切实增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力 [3] 。在“一流大学”和“一流学科”建设的背景下,大学生实践创新能力的提升,能从根本上提高高校学生的培养质量,更好地满足实践型人才的需求 [5] ,实现我国建设人力资源强国和创新型国家的战略目标。

2. 传统教学存在的问题 [6] - [12]

实验教学是联系理论与工程实际的纽带,对提高理论教学效果、提高学生分析解决实际问题的能力和提高学生学习兴趣具有十分重要的作用。但在材料成型及控制工程专业传统的实验教学中出现了以下一些问题:

1) 材料成型及控制工程专业由铸、锻、焊三个方向整合而成,以此在传统的实验课程设置中专业实验课之间相互孤立联系甚少,在新时代教育教学的大背景下,难以满足人才培养的样的要求;

2) 材料成型及控制工程专业基础课和专业课实验课基本上以课夹实验为主,在实践教学环节往往出现理论课进度与实验课进度不匹配的情况;

3) 在专业基础课和专业课实验项目设置上,多以验证性实验项目设置为主,开放的综合创新性实验项目基本没有。因此,难以满足创新型人才培养的需求;

4) 实验教学平台陈旧落后,先进技术、先进设备以及先进制造工艺在实验教学中难以体现,难以勾起学生学习兴趣和热情。

上述问题导致学生的实践能力得不到很好的锻炼、创新意识不足,制约了高素质人才的培养。为此,我校进行了综合创新实验教学改革探索与研究,即以铸、锻、焊专业理论课和专业实验模块课为基础,通过搭建综合创新实验教学平台,以学生自主创新为核心,打造成一门综合铸、锻、焊及特种成型工艺的综合创新实验课。

3. 综合创新实验平台

经调研发现,随着民生工业的升级,应用在佩饰、工艺纪念品、小五金行业的铸造、压力加工、焊接设备,如精密台式冲床、小型龙门液压机、真空注蜡机、小型激光焊机等已完全成熟,多为小型设备,甚至可桌面化使用,如果将这种小而精的设备引入实验教学中,既满足实验教学的需求,又能弥补机械制造工业化设备的不足。

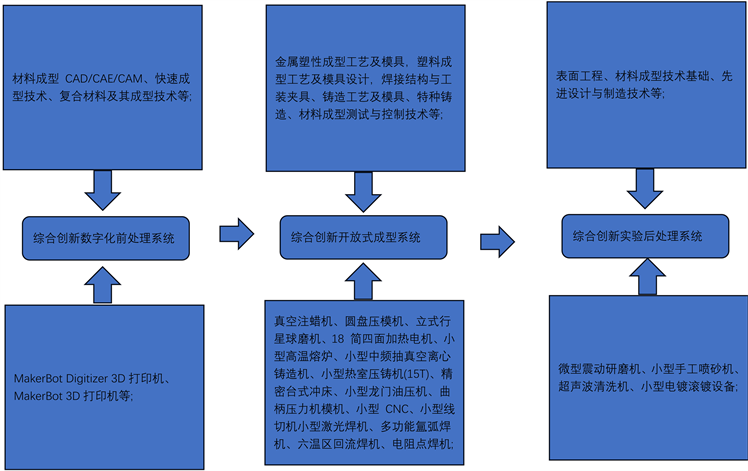

基于这种思想,重庆大学材料成型及控制工程专业于2017年开始,以综合创新为主线,通过购置、自主研发设备等方式,组建了材料成型综合创新实验教学管理平台。综合创新实验教学管理平台集成了综合创新数字化前处理系统、综合创新开放式成型系统和综合创新后处理系统,涵盖了铸锻焊11门专业课程。这些材料成型设备用于支撑专业通识实验和专业模块特色实验,分布在实验流程中的各个工艺环节,承担相应的工艺任务,小而亲切,操作简单,学生可以亲自动手,获得真正亲手创造出产品的体验。

3.1. 综合创新数字化前处理系统

综合创新数字化前处理系统是一套体现前沿制造技术,主要用于快速制模、制样和RE逆向工程的实验教学平台。该实验教学平台包括3D扫描仪、3D打印机等实验教学硬件设备,也包括CAD/CAE/CAM等实验教学软件系统。该系统可以满足“CAD/CAM基础”、“成型模具CAD/CAM”和快速成型技术等专业基础课程的需求。

综合创新数字化前处理系统将材料成型技术与计算机模拟仿真技术有机地结合在一起,能培养学生数值仿真意识,并能在解决技术问题时,将两者有效融合,充分利用所学的理论专业知识,从不同的角度、多层次地研究和分析问题。例如可以通过数值仿真模拟建立铸件凝固过程和传热的数学模型,从而在“未作先知”的情况下对铸造结果和缺陷就行预测,通过预测的结果来指导和优化铸造工艺,避免资源浪费,缩短产品的设计周期。

通过计算机虚拟的教学模式,可以把理论和实践结合起来,能更加透彻和形象地对抽象概念的理解,增强教学的直观性和形象。通过不同工艺参数的优化设计,极大地提升教学效果、活跃课堂气氛,增加了课堂的趣味性,同时也提高学生解决实际问题及创新的能力。

3.2. 综合创新开放式成型系统

综合创新开放式成型系统主要用于承接前综合创新数字化前处理系统的工作,是一套集铸锻焊成型技术为一体的实验教学平台。该实验教学平台包括小型热室压铸机、小型离心铸造机等液态成型设备和精密台式冲床、小型龙门液压机等压力加工设备,以及多功能氩氟焊机、小型激光焊机等焊接成型设备,详见图1。可以满足开放性铸造工艺设计、锻造工艺设计和焊接工艺设计的需求,也可以满足相应的组织性能检测要求。

学生可以亲身体验这些前沿制造技术,激发学生DIY的兴趣,把“要求做”转换为“想做”,开发想象力,将构思转变为真实的立体模型,全程参与从设计、制作、展示等各环节实践操作,将自己的创造变成实物,获得一种难忘而有益的学习体验。在实践中发展和提高动手能力、设计能力和思维能力,推动学习者创新精神和创造能力发展,对创新型人才培养具有积极意义。

3.3. 综合创新后处理系统

综合创新后处理系统主要用于综合创新开放式成型系统的成型零部件后处理工艺。经过开放系统成型的零件表面质量较差,通过该系统的表面喷砂、电镀等工艺,可以改变零件的表面质量,把毛坯变为工艺品,提升学生制作热情。该实验教学平台包括微型研磨机、小型电镀机等表面处理设备。可以满足表面工程等材料成型及控制工程专业课程的需求。

Figure 1. Comprehensive innovation experimental teaching platform

图1. 综合创新实验教学平台

4. 基于开放模式的实验教学改革探索

4.1. 教学实践探索

为保证实验教学的效果,达到创新型人才培养的目的,重庆大学材料成型及控制工程专业经过反复的调研和论证,将本专业的部分课夹实验整合成含有1.5个学分的必修单开实验课,即材料成型综合创新实验课。同时,结合本专业的培养计划,将材料成型综合创新实验课安排在大四上学期的后半期,即课程设计前。通过这几年的教学实践来看,这样的教学设计既可以保证学生在实验前完成专业基础课程的学习,有理可依,也可以为课程设计和毕业设计奠定一定的实践基础。材料成型综合创新实验课设计学时为32学时,实验项目的设计涵盖铸锻焊,采用集中实验模式开展,在一周内完成所有实验项目。

4.2. 实验项目设计

实验项目以能运用课本基础理论知识,能体现材料成型特色,能融合铸、锻、焊成型方法,项目趣味性大、工艺具有行业代表性,且学生参与程度较高为设计原则。

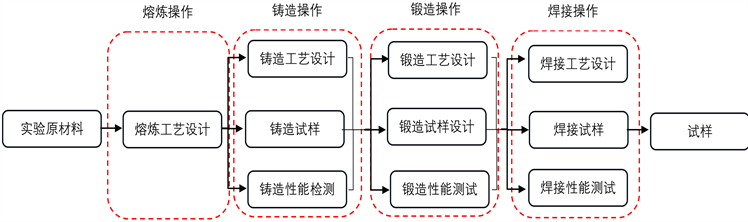

材料成型综合创新实验课包含四个项目,分别为包括熔炼操作的铸造工艺及性能测试实验,塑性成型工艺及性能测试实验,焊接工艺及性能测试实验,以及接头微观组织表征实验,实现了从材料成型工艺与微观表征多维度交叉融合,让学生实验时能直观体会到材料成型工艺对微观结构的影响。综合创新实验项目操作路线及构架如图2所示,在此构架下,重点进行如下实验项目设计:

Figure 2. Innovation experiment project flowchart

图2. 创新实验项目流程图

1) 铸造工艺及性能测试实验设计。学生根据零件性能需求,设计计算材料成分配比,再利用综合创新实验开放成型系统选择合适的熔铸设备,设计最佳的工艺参数,铸造出铸造试样,分别用作组织性能检测,锻压试验的坯料以及焊接用母材。

2) 锻压工艺及性能测试实验设计。学生根据零件性能需求,自行选择锻压设备并设计锻压工艺参数,自主进行锻压操作,制备锻压试样,分别用作组织性能检测和焊接实验的母材。

3) 焊接工艺及性能测试实验设计。学生自主选择合适焊接成型设备,设计焊接工艺参数,制成焊接试样或零件,并进行相应的焊接组织性能检测。

4) 接头微观组织表征实验设计。对上述铸造、锻压和焊接试样分别进行组织性能检测及对比,包括金相制样和观察、拉伸力学性能检测等,最后得到铸锻焊工艺对材料组织性能影响的规律。

每个实验项目设置8个学时,为保证理论课与实验课的深度融合,指导教师采用“1 + 1”方式,即由该研究方向的理论课教师和实验教师共同指导。分小组开展,每组3~4人。基于开放模式的实验教学,使课堂教学内容发生了变化,使教师角色发生了改变,更加明确了学生在教学活动中的主体地位,更注重学生动手能力和创新能力的培养,与理论教学相互补充,能够显著提升教学效果,提高人才培养质量。

4.3. 实验结果

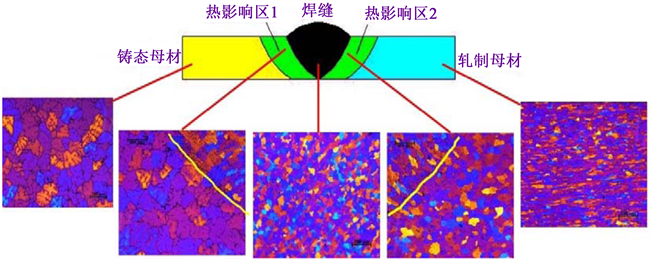

将焊接工艺及性能测试实验中制备的表征试样,通过磨样、抛光、腐蚀和金相观察等操作,在金相显微镜下观察内部微观组织,如图3:

Figure 3. Microstructure of sheet metal connectors

图3. 板材连接件显微组织

通过显微组织,我们可以明显的看到,连接件有明显的四个区域:铸态组织区、轧制态组织区、焊缝区和中间过渡区。在铸态区域晶粒粗大,没有明显的方向性。轧制态区域晶粒由于受到轧制力的作用,有沿轧制方向有明显的织构现象。焊接区域晶粒较铸态区域晶粒小,没有明显的方向性。过渡区域由于收到焊接热流的影响,晶粒大小介于铸态区和焊缝区之间。

4.4. 成绩评定

材料成型创新综合实验课成绩由实验操作和实验报告成绩组成,分别占总成绩50%和50%计入总分。实验报告及实验操作均由铸造、锻压、焊接和表征四个模块组成,分别参照如下标准按百分制评定成绩,再按各占25%的比例计算出相应成绩,如表1所示。

Table 1. Performance evaluation criteria

表1. 成绩评定标准

5. 组织形式探究

1) 实验方式创新。重庆大学材料成型及控制工程专业创新综合实验于2017~2018学年第二学期开始开设,设置实验项目8个,采用集中实验的模式开展。

2) 学生参与度高。各实验项目采用分组实验的方式开展,每组实验人数小于等于5人,从原材料到产品,每个实验环环相扣,形成人人能动,人人必动的实验好局面。

3) 实验教学秩序有序,实验衔接性良好,平台运行平稳,取得了预期的实验效果。

6. 结束语

综合创新实验项目顺应了高等教育的发展趋势,符合创新人才培养的需求,是高等学校实验教学的新方式,也将对我系创新型人才培养起到积极推动作用。接下来,我们将在充分调研的基础上进一步优化实验项目,使实验项目既富于趣味性又不缺乏专业性。

基金项目

重庆市高等教育教学改革研究项目资助(项目编号:233052);重庆大学实验教学改革项目(syaq202201018和syaq202201002)。

NOTES

*通讯作者。