1. 引言

当前全球环境变暖导致气象灾害频繁发生,其中旱灾影响范围大、造成的社会经济损失大,被认为是最严重的气象灾害之一,其影响面积、出现频次、持续时间及危害程度在各类气象灾害中占居首位 [1] [2] ,是影响呼伦贝尔经济社会发展首要的气象灾害 [2] [3] 。内蒙古处于半干旱–半湿润过渡气候区和农牧交错带上,降水变率大,干旱是该区域最主要的自然灾害之一 [4] 。呼伦贝尔市处于该生态地理区东段,是内蒙古旱灾高发区之一。该区域分布有全区重要的农、林、牧业基地,是我国北方地区重要的防风固沙,水源涵养生态功能区,干旱程度直接威胁该区域生态–社会经济系统可持续发展格局。该区域干湿状况时空差异较大,增温速率大 [5] ,气候变化敏感,生态环境脆弱。草原生态系统退化、土地沙化面积扩大、湿地生态系统萎缩及森林火险等灾害风险均受控于气象干旱。从灾害预警和管理的角度,对呼伦贝尔市干旱风险等级进行评估,对当地旱灾监测、生态系统管理、水资源合理调控以及经济社会发展具有重要意义。

目前,针对旱灾风险已开展了大量的研究,其中采用标准化降水蒸散指数(SPEI)法,对干旱风险等级进行的研究,主要依据气候水热平衡、不同时间尺度下赤字/盈余的累积以及对数逻辑概率分布等数值模拟和分析,其优势在于能够将多尺度特征与包含温度变化对干旱评估影响的能力相结合 [6] [7] ,研究结果更加客观,因此,本文采用彭曼公式计算呼伦贝尔水分盈亏量,结合SPEI进行干旱时空特征研究。

2. 研究区概况

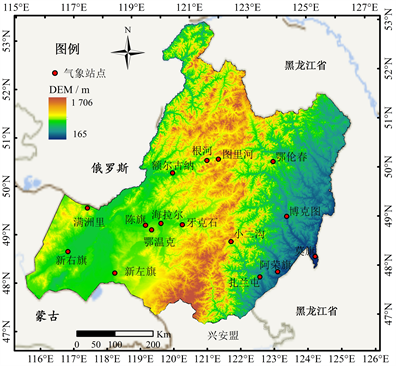

呼伦贝尔市位于内蒙古自治区东北部(115˚31'~126˚04'E、47˚05'~53˚20'N),总面积为25.4万km2,大兴安岭大致呈南北向贯穿全市,地势中部高,东西两侧低,西部为呼伦贝尔高原,东部为嫩江谷地连接大兴安岭山前平原。温带大陆性季风性气候显著,大部分地区年均温低于0℃,年降水量235.6~538.3 mm [8] ,夏季降水量大而集中,降水变率大,夏季温凉短促,冬季寒冷而漫长。

Figure 1. Sketch map of meteorological stations in Hulunbuir

图1. 呼伦贝尔市气象站点分布图

3. 资料来源与方法

3.1. 数据来源

本文采用1961~2018年呼伦贝尔市的16个气象站点(图1)气温、降水量、相对湿度、气压、日照时数、风速等逐月气候数据,计算各站点潜在蒸发量以及降蒸差(降水量与潜在蒸发量的差值)。以中部大兴安岭400 mm等降水量线为界,将该区域划分为半湿润、半干旱区,半湿润区包括大兴安岭中部山地及以东地区,半干旱区为岭西地区,以下简称半干旱区、半湿润区。

3.2. 数据处理

3.2.1. SPEI计算

基于标准化降水蒸散指数(SPEI)对呼伦贝尔的干旱风险等级评估,根据干旱等级出现的次数,计算干旱发生的频率。计算方法如下:

1) 计算潜在蒸发量

本文采用彭曼公式Penman-Monteith方法 [9] [10] 计算潜在蒸发量。该方法从水热能量平衡的角度,能够客观反映各气候要素(气温、辐射、相对湿度、风速等)对潜在蒸散量的综合影响,且适用于不同气候类型区 [11] [12] [13] ,因此被广为应用。

(1)

式中ET表示某地的潜在蒸发量(蒸发力),Rn为净辐射量(MJ∙m−2),G为土壤热通量(MJ∙m−2),γ为干湿常数(kPa·℃−1),Δ为饱和水汽压曲线斜率(kPa·℃−1),T为平均气温(℃),U2距离地面2 m高处的风速(m·s−1),ea为实际水汽压(kPa),es为平均饱和水汽压(kPa)。

2) 计算降水与蒸散量的差值,其表达公式如下:

(2)

其中:Di表示降水与蒸散量的差值,Pi表示月降水量,ETi为潜在蒸散量。

3) 计算标准化降水蒸散指数(SPEI)

采用三参数log-logistic分布对Di数据序列进行函数拟合,得到SPEI值。其表达公式为:

(3)

式中,参数α,β,γ为log-logistic分布函数的参数。

(4)

式中:c0 = 2.515517,c1 = 0.802853,c2 = 0.010328,d1 = 1.432788,d2 = 0.189269,d3 = 0.001308

当p > 0.5时:

(5)

(6)

采用年(12月)、季(3月)尺度SPEI值分析呼伦贝尔市干旱特征,SPEI值越大越湿润,值越小越干旱。根据国家气象干旱等级标准确定相应的SPEI界限值 [14] ,分为特旱、重旱、中旱、轻旱、无旱5个等级(表1)。

Table 1. Classification of SPEI drought level

表1. SPEI干旱等级划分

3.2.2. 干旱频率计算

干旱频率用于评估某站点干旱发生的频繁程度 [15] [16] 。计算呼伦贝尔1961年1月~2018年12月SPEI-12的干旱频率。

(7)

式中,n为站点发生干旱灾害的年数;N为研究期总年数;i为某站点。

3.2.3. 空间插值

运用Arcgis10.0软件进行Co-Kriging空间插值,模拟SPEI倾向率空间变化特征。

4. 结果与分析

4.1. SPEI变化特征

4.1.1. SPEI时间变化

自1961年以来,SPEI12值变化趋势显示呈逐年递减的趋势,半干旱区SPEI12值递减趋势更加明显,半湿润区SPEI12值递减趋势不明显(图2)。这说明呼伦贝尔市干旱程度总体呈递增趋势,但未通过90%的信度检验(p = 0.117),半干旱区干旱程度呈明显递增趋势,通过了95%的信度检验(p = 0.019),半湿润区干旱递增趋势不明显(p = 0.478)。1980 S以前,呼伦贝尔SPEI12值总体波动幅度较小,基本处于无旱灾状态,1980 S以后,SPEI12值变化较大,半干旱区波动幅度更为明显。

Figure 2. The variation of annual SPEI in Hulunbuir from 1961 to 2018. (A) Total city; (B) The semi-arid region; (C) The semi-humid region

图2. 呼伦贝尔市1961~2018年SPEI年际变化趋势图。(A) 呼伦贝尔市;(B) 半干旱区;(C) 半湿润区

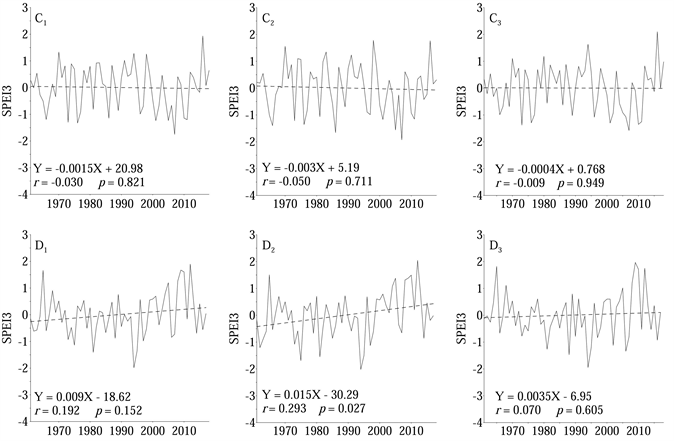

自1961年以来,SPEI3值季节变化特征明显。呼伦贝尔全市春、夏、秋SPEI3值呈逐年递减的趋势,冬季SPEI3值呈上升趋势,但均未通过90%的信度检验(图3A1~图3D1)。半干旱区春、夏季SPEI3值递减趋势更加明显,且通过了90%的信度检验(图3A2~图3B2),秋季变化趋势不明显,未通过90%的信度检验(图3C2),冬季SPEI3值呈显著递增趋势,且通过了95%的信度检验(图3D2)。半湿润区春、夏、秋SPEI3值递减趋势不明显,冬季SPEI3值递增趋势不明显,均为未通过90%的信度检验(图3A3~图3D3)。这说明呼伦贝尔市春、夏季干旱程度总体呈递增趋势,半干旱区春、夏季干旱程度呈明显递增趋势,半湿润区春、夏季干旱递增趋势不明显。冬季呈现变湿趋势,半干旱区尤为明显,半湿润区不明显。

注:A、B、C、D分别代表春、夏、秋、冬四季,1、2、3分别代表全市、半干旱区、半湿润区。

注:A、B、C、D分别代表春、夏、秋、冬四季,1、2、3分别代表全市、半干旱区、半湿润区。

Figure 3. The variation of seasonal SPEI3 in Hulunbuir from 1961 to 2018

图3. 呼伦贝尔市1961~2018年SPEI3时间变化趋势

4.1.2. SPEI空间变化

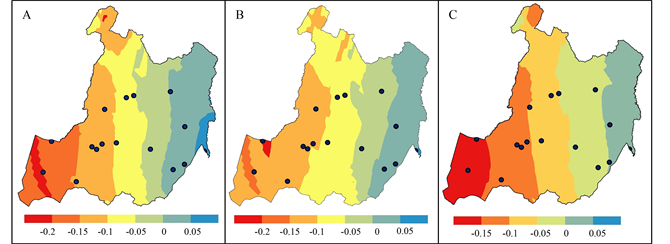

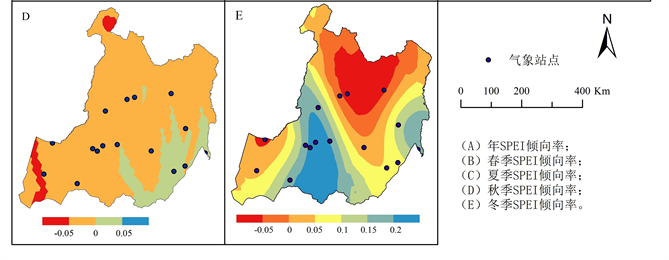

呼伦贝尔1961~2018年各气象站点年、季尺度的SPEI倾向率变化存在一定的空间异质性(图4)。年尺度SPEI12倾向率自东向西,逐渐由正值变为负值,仅大兴安岭以东少数站点为正值,表现为湿润趋势,大兴安岭中、西部多数站点为负值,表现为干旱趋势,其中满洲里、新右旗站点SPEI12倾向率均小于−0.20/10a − 1 (图4A)。季尺度SPEI倾向率特征表现为春、夏季干旱趋势和秋冬季湿润趋势(图4B~图4D)。与年SPEI倾向率空间变化特征基本一致,春、夏季SPEI3倾向率自东向西,逐渐由正值变为负值,仅大兴安岭以东少数站点为正值,表现为湿润趋势,其余地方均表现为干旱趋势,其中满洲里、新右旗干旱趋势最明显。大部分区域秋季SPEI3倾向率大于0,仅新右旗部分地方小于0,表明大部分秋季湿润趋势明显。冬季除北部林区外,大部分地方SPEI3倾向率大于0,表明冬季多数区域湿润趋势明显。冬季气温明显升高 [5] ,饱和水汽压增大,对地面的蒸发强度增大,空气中水汽含量增加,但并不代表雪被覆盖面积或厚度增加。

Figure 4. The spatial variation tendency rates of annual and seasonal SPEI from 1961 to 2018 in Hulunbuir City

图4. 呼伦贝尔市1961~2018年SPEI倾向率年、季空间分布特征

4.2. 干旱频率变化特征

1961~2018年呼伦贝尔年尺度(SPEI12)等级及频次特征显示(表2),特旱灾害发生平均次数为1.38,发生频率为2.37%,其中莫旗无极端干旱气象出现,鄂温克特旱灾害次数最多(3次),多数站点特旱事件发生在2000年后。重旱、中旱、轻旱发生的平均次数分别为3.00、5.31、7.63,发生频率分别为5.17%、9.16%、13.15%,轻旱发生的频率较大,无旱灾频率为70.15%。重旱发生频次最高的站点为莫旗和扎兰屯,发生次数均为5次,频率为8.62%。中旱发生频次最高的站点为莫旗(8次,频率为13.79%),轻旱发生频次最高的站点为阿荣旗、鄂伦春、鄂温克、图里河,发生次数均为10次,频率为17.24%。半干旱区旱灾发生的频次高于半湿润区,且轻旱发生频次较高,均表现为以轻旱为主。半干旱区特旱频次高于半湿润区,半干旱区重旱、轻旱频次低于半湿润区,中旱频次接近。半干旱区特旱、重旱、中旱、轻旱、无旱发生次数分别为1.63、2.63、5.13、7.25、41.38,发生的频率分别为2.80%、4.53%、8.84%、12.50%、71.34%。半湿润区特旱、重旱、中旱、轻旱、无旱发生次数分别为1.13、3.38、5.50、8.00、40,发生的频率分别为1.94%、5.82%、9.48%、13.79%、68.97%。

Table 2. Mean value and frequency of interannual drought (SPEI12) under different levels from 1961 to 2018 in Hulunbuir City

表2. 1961~2018年呼伦贝尔市年际干旱(SPEI12)等级及频次平均值

1961~2018年呼伦贝尔季尺度(SPEI3)等级及频次特征显示(图5),该区各季节旱灾发生的频率约30%,以轻旱和中旱为主,重旱、特旱发生频率较小。全市冬季旱灾频率(30.92%)略低,春(31.36%)、夏(32.22%)季次之,秋季旱灾频率最大(33.41%)。不同季节半干旱区和半湿润区旱灾发生的频率存在差异。半干旱区冬、春、夏季旱灾频率大于半湿润区,半湿润区秋季旱灾频率大于半干旱区。半干旱区夏季旱灾频率略高于其他季节。半湿润区秋季旱灾频率略高于其他季节。半干旱区四季旱灾发生的频率分别为32.11%、33.41%、32.76%、32.02%,半湿润区四季旱灾发生的频率分别为30.60%、31.03%、34.05%、29.82%。

季节尺度不同等级旱灾发生频率大小依次为轻旱 > 中旱 > 重旱 > 特旱。特旱发生在冬、夏季,半干旱区主要发生在冬季,频率为2.19%;半湿润区主要发生在夏季,频率为2.16%。半干旱区春(5.39%)、秋季(5.39%)重旱频率大,半湿润区春(6.68%)、夏(5.39%)季重旱发生频率大,半干旱区和半湿润区秋季中旱发生频率较大,半干旱区夏季轻旱发生频率较大,半湿润区秋、冬季轻旱发生频率较大。

Figure 5. Mean value and frequency of seasonal drought (SPEI3) under different levels from 1961 to 2018 in Hulunbuir City. (A) Total city; (B) The semi-arid region; (C) The semi-humid region

图5. 1961~2018年呼伦贝尔季节干旱(SPEI3)等级及频率。(A) 呼伦贝尔市;(B) 半干旱区;(C) 半湿润区

5. 结论

1961~2018年呼伦贝尔市标准化降水蒸散指数(SPEI)和干旱频率时空变化特征分析,主要结论如下:

1) 自1961年以来,呼伦贝尔市干旱程度总体呈递增趋势。SPEI年际变化趋势显示呈逐年递减的趋势,半干旱区SPEI值递减趋势更加明显,且1980S后波动幅度明显增大。除冬季变湿外,其余季节变干。半干旱区干湿变化较为明显,春、夏季SPEI3值呈递减趋势,变干明显(通过了90%的信度检验),冬季SPEI3值呈上升趋势,通过了95%的信度检验,湿润趋势明显。

2) 自东向西,呼伦贝尔年尺度SPEI倾向率呈递减趋势,干旱程度呈递增趋势。与SPEI12倾向率空间变化特征相似,春、夏季SPEI3倾向率亦呈递减趋势,干旱程度呈递增趋势。秋、冬季大部分区域SPEI3倾向率呈正值,干旱程度减弱,趋于湿润。

3) 呼伦贝尔市年尺度、季节尺度旱灾发生的频率接近30%,以轻旱和中旱为主,重旱、特旱发生频率较小,1961~2018年间整体处于正常的气候环境下,2000年后特旱事件增多。半干旱区特旱频次总体高于半湿润区,半干旱区重旱、轻旱频次低于半湿润区,中旱频次接近。半干旱区夏季旱灾频率略高于其他季节。半湿润区秋季旱灾频率略高于其他季节。

基金项目

本文受到呼伦贝尔学院校级项目(2020ZKYB16),内蒙古自治区教育厅项目(NJZY22285),呼伦贝尔学院博士基金项目(2023BSJJ09)等基金项目的资助。

NOTES

*通讯作者。