1. 引言

吴氏石山苣苔Petrocodon wui F.Wen & R.B.Zhang是2023年发表的苦苣苔科Gesneriaceae石山苣苔属植物新种,分布于贵州省习水国家级自然保护区,目前只发现1个种群,仅有几十株个体,处于极小种群和“极危”状态 [1] 。极小种群野生植物是指野外呈现为狭域或间断分布,并且在长期受到自身原因限制或外界因素干扰的影响下,种群持续退化或数量减少,致使种群规模已低于最小可存活种群而随时面临灭绝风险的植物种类 [2] 。具有极小种群的物种常因分布范围狭窄且个体数量稀少,容易受到环境波动的影响,亟需开展拯救性的保护。对极小种群野生植物开展遗传多样性与遗传结构、繁殖生物学、传粉生物学、细胞学等方面的研究对其保护具有重要意义 [3] 。

叶片是植物进行光合作用和蒸腾作用的主要器官,叶面积的大小决定着光合有效辐射的大小,反映了植物对其地理分布和养分条件等外界因素的适应策略 [4] 。植物叶片也是植物接触外界环境最大的器官,容易受到环境的影响 [3] 。测定单个和整株叶面积的大小,可以探讨濒危植物对于特殊生境的生态和生理适应能力,并推测其濒危机理。由于叶片是植物制造有机养料的主要场所,分析叶面积特征,结合物种的有性生殖特征,还可以探讨濒危植物的营养生长与有性繁殖投入之间的关系。

不同的极小种群物种由于自身生物学特性和濒危机理存在差异,在进行保护时需要针对特定物种开展基础性的研究 [2] 。本研究对吴氏石山苣苔种群结构和叶面积特征进行调查,旨在阐明该物种的生物学特性和濒危原因,为该物种的保护提供理论依据。

2. 材料与方法

2.1. 研究区概况

习水保护区是贵州大娄山山脉和中国武陵山生物多样性保护优先区内最重要的自然保护区之一,位于黔北贵州高原向四川盆地过渡的斜坡地带,属亚热带湿润季风气候,区内山高谷深、切割强烈,大部分地区为由紫色砂页岩构成的丹霞地貌 [5] 。习水保护区日照充足,雨量丰富,冬无严寒,夏无酷暑,无霜期长,年平均气温14.7℃,区内原生性植被分布集中,面积较大,是中国乃至世界上研究亚热带常绿阔叶林生态系统最有代表性的典型区域之一 [6] [7] 。

2.2. 样地设置与种群调查

在吴氏石山苣苔仅有的1块分布岩石上,借助简易木梯,统计该物种的个数数量。对于能够测量的个体,测量其株高、枯叶数、根状茎长、地径、叶柄长、叶片长和叶片宽等生长指标。

2.3. 数据统计与分析

2.3.1. 数量统计和龄级划分

由于吴氏石山苣苔的个体分布在沟边的陡崖上,受地形限制只统计了18个植株,但已占全部个体的69.23%,能够反映整个种群的生长状况。本研究中,将高度 < 5 cm的植株划分为一个龄级,然后每5 cm增加一个龄级,共划分出6个龄级。以龄级为横坐标、个体数量为纵坐标作图,观察该物种的年龄结构和天然更新状况。

2.3.2. 叶面积的无损估测和模型建立

由于吴氏石山苣苔个数数量极少,本研究参考肖强等(2005) [8] 的非破坏性方法来建立该物种的叶面积模型。在每个植株的叶片旁放置标尺后拍照,且尽量多拍摄完整叶片。在电脑上依据标尺计算叶片长和叶片宽。在photoshop软件中使用矩形工具测量得到一平方厘米的像素,使用磁性套索工具勾勒出整张叶片并使用直方图查看像素大小(注意要将高速缓存级别设置为1),除以1 cm2的像素大小,即可算出叶面积。

在SPSS 21.0软件中,把叶长、叶宽、叶长叶宽的乘积分别作为自变量,把叶面积作为因变量,将因变量和自变量做线性或曲线拟合,比较每个模型的符合度,选择适宜的模型作为叶面积的估算模型。

2.3.3. 数据处理分析

实验数据统计用Excel 2021进行,函数拟合用SPSS 21.0进行,绘图用Origin 2021进行。

3. 结果与分析

3.1. 生长和繁殖特性

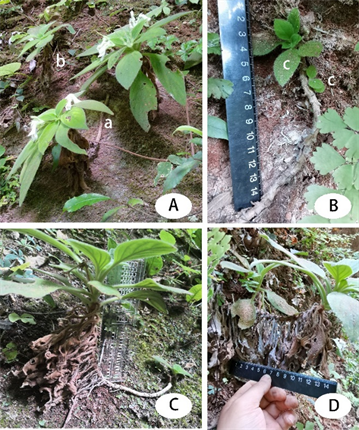

在吴氏石山苣苔的个体中,茎有2种生长方式,一种是直立生长,主要见于幼株,成株多具有向下贴着岩壁生长的根状茎(图1-A-a) (会发出不定根帮助附着),上部的茎再向上斜展(图1-A-b)。据此推测该物种的个体在生长早期茎多直立生长,随着年份增加,虽然茎也增粗,但茎太高的话不足以支撑茎顶端的叶丛,逐渐向下倒卧在岩壁上,发出须根,转变为根状茎,而上部或是顶端新形成的茎则继续向上生长,以托举叶丛扩展生存空间。

注:A:根状茎(a)沿岩面俯垂生长,直立茎(b)向上斜展;B:幼株(c)从老的根状茎上发出;C~D:生活叶丛下具有未脱落的枯叶。

注:A:根状茎(a)沿岩面俯垂生长,直立茎(b)向上斜展;B:幼株(c)从老的根状茎上发出;C~D:生活叶丛下具有未脱落的枯叶。

Figure 1. Growth habit of Petrocodon wui

图1. 吴氏石山苣苔的生长习性

吴氏石山苣苔的植株既有开花结实的现象,也有从老的根状茎上发出幼株(图1-B-c)的现象,说明该物种兼具有性和无性2种繁殖方式。有性后代(种子)微小而多,有利于远距离扩散。无性后代(克隆分株)源自于老的根状茎,说明其生存状况会受到母株在岩壁上附着能力的影响,且克隆分株并非由长的匍匐茎发出,说明该物种通过无性繁殖扩展其生存空间的能力有限。

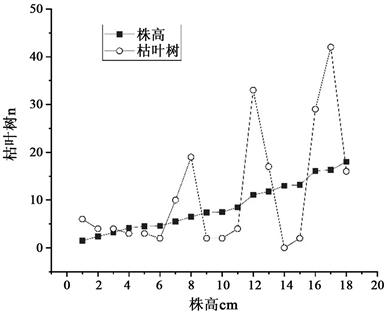

Figure 2. Relationship between height and withered leaf number of Petrocodon wui

图2. 吴氏石山苣苔株高和枯叶数之间的关系

在吴氏石山苣苔生活叶丛的下部,常有宿存的枯叶存在(图1-C-D)。单个植株最高多达42枚,远多于其上的生活叶片数(13枚),甚至克隆分株(统计为幼株)都具有2~6枚数量不等的枯叶,说明该物种的叶不容易脱落,而且所处的生境风力不是很强。但是,枯叶数并不是随着龄级的增加而增加,而是随着植株高度的增加,枯叶数出现了明显的上下波动(图2),这可能是由于不同植株受到不同的风力扰动引起的。株高增加后,可能导致承受的风力增加,所以有些龄级较大的植株枯叶数量反而较少。

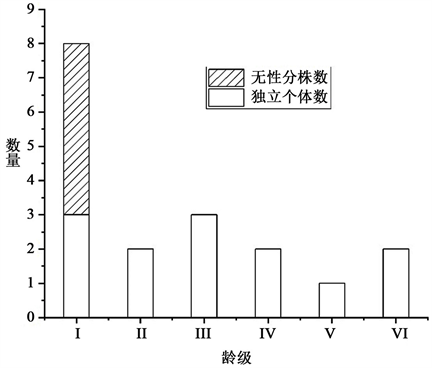

3.2. 种群数量和年龄结构分析

目前吴氏石山苣苔仅发现1个种群,仅有26个植株,处于极小种群状态。从高度反映的年龄来看(图3),幼体数量最多,说明整个种群处于增长状态。但是,有5个幼株是从同一母株的根状茎发出,如果这一母株坠落,其上的幼株将全部死亡。如果去掉这5个幼株,幼株只有3个,等于或接近其它龄级的个体数量,说明整个种群处于不稳定的波动状态(图3)。

Figure 3.Age structure of Petrocodon wui population

图3. 吴氏石山苣苔种群年龄结构

3.3. 叶面积模型

经过函数拟合发现,最能反映该物种叶面积的指标是叶片长与叶片宽之间的乘积,最能反映二者关系的是幂函数,关系式为:

(1)

其中,LA为叶面积,LL为叶片长,LW为叶片宽。

该模型在叶面积小于20 cm2时能够很好拟合吴氏石山苣苔的叶片长与叶片宽之间的乘积关系(图4),但超过这一阈值后,实测值均略小于该函数的期望值。这可能是由于在放置标尺时,顶端的较小叶片通常容易拍到较为完整的叶片,且主观上由于担心较小叶片拍不清楚故将标尺靠得较近,根据“近大远小”的原理 [9] [10] ,较大的叶片在照片中的大小要小于实际的大小,也即符合图4中叶面积大于20 cm2时实测值小于期望值的现象。所以,该幂函数能较好地反映叶面积和“叶片长 × 叶片宽”之间的关系。

Figure 4. Measured and expected values of leaf area based on power function of Petrocodon wui

图4. 吴氏石山苣苔基于幂函数的叶面积实测值与期望值

3.4. 叶柄长度和叶面积特征

叶柄长和叶面积都有波动着向上减少的趋势,二者之间多数无显著相关性(12株,其中5个克隆分株全部无显著相关性),少数有极显著的正相关关系(6株),决定系数全部大于0.783,P < 0.01。

从单个植株来看,基部叶片叶柄最长的有9株(占比为50%),且从下到上植株叶柄长度总体呈现变短的趋势(但中间有些叶柄长突然增长)。这和基部叶片所处的位置有一定的关系。最基部的叶片由于受到上方叶片的遮蔽较多,需要将叶柄伸长以便把叶片延伸至适于接受光照的空间。但是,基部叶柄非最长的也有9株(占比同样为50%),说明叶柄长度还受到上方叶面积或是不同生长季等其它因素的影响。

从单株单个叶片的叶面积来看,最基部叶片叶面积最大的有5株,非最大的有13株,说明最基部的叶片同样可能是由于受到上方叶片的遮蔽,故而不利于发展出最大的叶面积。单株最基部叶片叶面积明显较小(11株),或是第2枚叶片叶面积明显较小(7株),也说明基部叶片受上方影响较大,且相邻叶片之间影响较大,这符合“叶镶嵌”的基本规律 [11] 。

从单株的总叶面积来看,范围在10.57~733.66 cm2之间。最大的总面积接近1 m2岩石表面的1/10,说明该物种利用光能的能力较强。

4. 讨论

植物多样性保护主要有就地保护和迁地保护2种方式。清晰的分布现状和生境特征是开展物种就地保护的基础和前提 [12] ,目前需要对吴氏石山苣苔原生境周围区域开展大范围的探查,弄清该物种是否还存在其它种群。吴氏石山苣苔的极小种群本身位于自然保护区的核心区内,受到人为干扰较少,就地保护条件较好。但是,由于该物种仅有1个种群,个体数量(算上无性分株)仅有不到30株,仅分布在1块岩石表面,分布范围极为狭窄。该物种极有可能在1次天然环境突发事件(例如1次长时间的临时性干旱)中就导致灭绝。

作为就地保护的补充,珍稀濒危植物迁地保护可以为濒临灭绝的物种找到暂时生存的空间,是生物多样性保护的重要措施 [13] 。因此,目前迫切需要展开吴氏石山苣苔的人工快繁工作,进行该物种的迁地保护。同时,将人工培育获得的植株,选择原栖息地附近类似的生境,进行野外回归,扩大该物种的本地种群和个体数量,以减少吴氏石山苣苔的灭绝风险。

目前对于吴氏石山苣苔致濒的原因还不清楚,因此还需要对该物种开展濒危机理方面的研究。在繁殖方面,需要观测无性繁殖的特性和有性结实的能力。如果在自然条件下能结实,则需要研究种子的萌发、扩散和定居能力。苦苣苔科植物果实为蒴果,一个蒴果具有细小而多的种子,通常情况下能借助风力扩散到很远的地方 [14] ,今后需要探讨吴氏石山苣苔的种子扩散能力是否存在缺陷。此外,极小种群由于个体数量少,在有性繁殖过程中极有可能出现优良基因丢失的现象,导致遗传多样性降低,进而逐渐失去适应能力 [15] [16] ,因此今后还需要关注该物种的遗传多样性水平。

5. 结论

经过野外实地调查证实,吴氏石山苣苔目前确实处于极小种群和“极危”状态。该物种兼具有性和无性2种繁殖方式,但无性分株对母株的依赖性较强,故而通过无性繁殖扩展种群生存空间的能力弱。该物种的老茎由于适应特殊的陡峭裸岩生境,发展出了特殊的向下俯垂生长的习性。该物种的植株常具有宿存的枯叶,但枯叶数量不与其龄级呈显著的正相关性。幂函数能很好反应该物种叶面积与叶片长和叶片宽乘积之间的关系,且单株叶面积和叶柄长都有波动着向上减少的趋势。吴氏石山苣苔亟需通过人工快繁的方法来增加个体数量,进行迁地保护,同时还应开展野外回归工作,扩大该物种在原产地的种群和个数数量。

基金项目

贵州省林业局青年人才基金项目(黔林科合J字[2022]27号)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。