1. 引言

党的十九大报告将“幼有所育”作为保障和改善民生的一大目标,婴幼儿托育服务已经引起国家的高度关注。2019年国务院办公厅发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》对构建3岁以下婴幼儿照护服务体系提出指导性的发展意见。2021年中共中央政治局审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女的政策及配套支持措施,包括“发展普惠性托育服务体系”“降低生育、养育、教育成本”“完善生育休假与生育保险制度”等 [1] 。在“全面三孩”政策的背景下,随着女性就业的增加、延迟退休及家庭结构的变化,使家庭育儿形势变的更加严峻,育儿家庭面临时间和经济的双重短缺,家庭对于托育需求日益增加。然而,我国尚未建立起普惠性托育服务体系及其配套的政策。我国仍然是以家庭为照护主体,对于职业女性来说育儿比较困难。当前发展托育服务是尊重女性发展、促进女性高质量就业,降低家庭生育成本、维持家庭和社会稳定的重要举措;更是激发生育潜能,促进三孩政策落实,缓解人口老龄化问题的关键因素。近年来政府也一直在出台婴幼儿照护政策,但是政策尚不健全,解决家庭育儿问题迫在眉睫。

面对生育率低迷与人口老龄化问题的双重挑战,OECD国家采用了不同的家庭政策。德国改变了男性主导的就业模式,建立了有利于女性兼顾家庭和工作的双薪型家庭政策。在保障家庭职能的同时,采用公共托育服务分担家庭压力,促进了就业率和生育率的双重提高。在已有的研究中,关于托育政策的研究大多是对不同国家托育政策的比较研究,涉及通过女性工作平衡来促进托育服务发展的研究相对较少。分析德国的托育服务政策,旨在促进我国育儿家庭工作与生活的平衡,并为0~3岁婴幼儿托育政策的出台提供借鉴。

2. 家庭照护政策的研究视角

自1949年以来,我国婴幼儿托育服务经历了“公共化–家庭化–再公共化”的发展历程。中华人民共和国成立婴幼儿照护的公共化就得到了制度的有力支持;1997年开始婴幼儿照护逐渐“家庭化”完全成为家庭的事务。我国家庭照护津贴制度主要发挥社会救助功能;正规经济体的就业措施不足以解决工作与家庭的冲突;同时也缺乏普惠性的公共托育机构;政府秉承将养育子女视为家庭内部的责任,国家在儿童照护方面承担的责任不足,对女性在劳动力市场中的干预较少。然而,2021年出台的《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》使婴幼儿照护服务再次向公共化发展 [2] 。

国家出台家庭政策促进托育服务的发展,家庭政策通常使用经济支持、时间支持、公共服务三种方式实施,不同家庭政策工具的组合使用可以发挥不同的效果。科尔皮按照性别分工将家庭政策分为三类:1) 通用型家庭政策是以瑞典、挪威等北欧国家为代表,通过提供充足的服务支持、时间支持及经济支持,旨在鼓励女性退出劳动力市场,强调女性在家庭照护中的作用;2) 双薪型家庭政策是以德国、法国为代表,通过提供充足的时间支持、经济支持及便利的公共服务,旨在鼓励女性就业,帮助女性平衡工作和家庭;3) 市场型家庭政策是以美国、英国等为代表,政府不对性别分工进行干预,而是将其交给市场力量完成,对于时间支持、经济支持和公共服务的政策都不充足( [3] , p. 219)。我国自古以来推崇以家庭为核心的照顾主体,早期养育成本与母亲就业率成反比,女性通过牺牲工作来保证家庭。然而在反身性现代化的影响下,改变了女主内的性别角色定位。新的性别角色定位加上生育风险的规避,改变了女性处理家庭和工作之间冲突的方式,女性通过进入劳动力市场来获得经济上的育儿保障( [3] , p. 226)。所以,我国应采用兼顾女性工作和就业的双薪型家庭政策,构建家庭政策支持体系,支持家庭更好的照顾婴幼儿。

3. 德国托育服务的政策

德国采用双薪型家庭政策支持女性就业。德国一方面通过完善的津贴制度与慷慨的时间制度帮助家庭共同分担儿童照护责任,以减少家庭的负担并促进家庭和工作的平衡;另一方面,政府积极建设公共托育机构,完善普惠性公共托育服务体系,将儿童获得托育服务上升为合法的权利 [4] 。德国家庭政策工具可以分为以下三类(表1):

3.1. 公共服务

基于家庭托育需求及高质量的托育服务是关乎女性进入劳动力市场的重要因素,也是父母能够工作的先决条件;它为所有儿童平等的享有受教育机会作出了重要贡献,也为儿童以后的教育和职业道路奠定了基础。

3.1.1. 提供普惠性的托育服务

2008年生效《促进三岁以下儿童日托和保育法》(Kinder förderun gsgesetz)规定所有1岁以上儿童有进入托儿场所的合法权利。德国由州政府和地方政府提供财政支持为儿童创建托儿场所。从2008年启动第一个财政投资方案推动幼儿园的扩建以来,通过2008~2013年、2013~2014年、2015~2017年三项财政投资计划,联邦政府为扩大三岁以下儿童保育设施共捐款32.8亿欧元。前三个投资方案为日托设施中的56万多个名额提供了支持,第四项和第五项投资计划的资金将用于为儿童创造19万个入学名额。第五个投资计划将提供额外的10亿欧元,在幼儿园和日托中心创建多达9万个新的托儿名额。德国为托育服务提供公共财政支持,实现了0~3岁儿童日托覆盖率的大幅度提升,日托率从2008年的17.6%上升到2020年的35% [5] 。另外,德国在减免家庭费用方面也取得了重大进展。2019年8月1日起《良好日托法案》将逐渐免除低收入家庭的基本费用,2020年有三分之一的家庭使用免费托儿设施或免于缴费。但是各州之间存在差异,虽然一些州的父母不必支付任何或非常少的费用,但在一些州三岁以下儿童需要支付的费用超过300欧元。

3.1.2. 提高托育服务质量

托育服务不应仅局限于数量和覆盖范围,更应该关注托育服务的质量。德国已经有了广泛而良好的托育服务,2018年德国通过《良好日托法案》(Das Gute-KiTa-Gesetz),联邦政府在2019~2022年为各州提供约55亿欧元的支持,以进一步提高儿童日托质量 [6] 。2023年《日托机构质量法》(KiTa-Qualitätsgesetz)规定新措施将专门用于进一步发展“优先行动领域”具体包括以下行动领域(表2):

Table 2. Areas of action for quality improvement

表2. 质量提升的行动领域

资料来源:本表由作者根据相关文献整理绘制。

研究证实,“专业的幼儿教育者”、“日托方面的合格专家”、“强有力的领导者”这些行动领域对教育质量特别重要。因此,应该更加优先考虑这些行动领域。在迄今为止的实施过程中,各州明确将重点放在与人事有关的行动领域。例如:下萨克森州通过在幼儿园期间建立雇佣关系支持非全日制托育机构的初始培训。萨赫森·安哈特取消学员在学校的学费,有助于所有可以接受儿童保育的人员或社会援助培训学员的发展 [7] 。

在法案的推动下托育事业取得了良好的效果,第二份监测联邦各州实施情况以及幼儿保育质量发展的报告显示:2019~2020学年开始培训的人数增加了约3100人,教师人数增加了28,000人;共创建了1100个实践综合培训名额,并为1600名实习人员提供了实践服务。2020年在整个德国,由合同规定管理任务的日托中心比例比前一年增加了1.3%达到了92%,大约7000名幼儿园管理人员受益于《良好日托法》 [8] 。

3.2. 时间支持

德国女性就业中宽松灵活的时间政策,在帮助女性平衡工作与家庭,分担时间成本方面发挥着重要作用。

3.2.1. 产假与陪产假

正常情况下,女性在儿童出生后的8周内要受保护,保护期内绝对禁止产后就业。特殊情况下,在早产的时候、多胞胎或在儿童出生后的八周内被诊断为残疾的情况下可以延长至12周。然而,两性之间不成比例的育儿假和假期收入的低工资替代率会造成性别歧视,不利于女性就业 [9] 。但是自2024年开始德国男性享有两周带薪休假的陪产假,男性陪产假是鼓励男性兼顾家庭的重要举措。

3.2.2. 育儿假

育儿假是父母照护和抚养儿童的时间。德国女性可以向雇主申请最多三年的休假,即育儿假和产假加起来总共3年。女性可以灵活的安排育儿假的时间,并且可以自由选择育儿假的开始和结束时间。在儿童3岁生日之前休育儿假不需要雇主的同意,雇主不能阻止休育儿假,这保障了女性照护0~3岁婴幼儿的权益。德国过长的育儿假鼓励父母留在家里照护婴幼儿,但是对女性重返劳动力市场产生不利影响,降低了女性与就业市场的粘性。

3.2.3. 弹性工作制

德国充分关注女性工作与家庭的时间平衡,在产假指南(Leitfaden zum Mutterschutz)中对女性工作时间作出限制:不允许女性每天工作超过八个半小时,在20点至6点之间、星期日和节假日期间禁止工作;雇主保证女性必须在工作日结束后休息至少11小时,不允许每两周工作时间超过90小时。对于非常年幼的儿童可能需要更长的母乳喂养期,雇主要根据儿童的年龄和以往的母乳喂养习惯进行妥善安排。在出生后前12个月的母乳喂养期雇主要对其进行保障:每天至少两次持续半小时或每天一次持续一小时的喂养时间;如果女性连续工作时间超过8小时,应给予至少45分钟的母乳喂养时间;如果工作场所附近没有母乳喂养设施,则应给予至少90分钟的母乳喂食时间。此外,母乳喂养不包括在工作场所和母乳喂养地点之间的往返时间 [10] 。母乳喂养是女性就业中人性化的一种体现,给予女性足够的时间照护婴幼儿。

3.3. 经济支持

德国的经济政策支持父母进入劳动力市场,经济政策已成为积极劳动力市场的一部分 [11] 。

3.3.1. 生育津贴及医疗服务

德国是世界上最早提出社会政策并实施社会保险制度的国家。德国作为一个以社会保险为导向的国家,强调生育保险资金责任共担,雇员、雇主按比例缴纳,政府给予一定补贴 [12] 。德国与收入挂钩的生育保险替代了之前的生育补助,提高了生育保险给付的替代率,提高了女性就业意愿。

虽然在生育保护中规定女性禁止在保护期外就业,但是女性不用担心受到任何经济劣势。女性享有全薪产假,享受生育津贴,并至少获得在怀孕前的平均收入。对处于就业关系中的女性并独立参加了公保或私保的怀孕女性,如果平均日工资超过13欧元,可向保险机构申请13欧元/天、390欧元/月的津贴,超出13欧元/天或者390欧元/月的部分则由雇主支付 [13] 。法定医疗保险在职业女性怀孕及分娩期间提供各种医疗服务。由于检查和哺乳期的豁免,孕哺女性需做各项法定孕产检查,用人单位应予放行,并正常发放薪酬,不得克扣薪资。

3.3.2. 父母津贴

1) 基本父母津贴:基本父母津贴支付给所有在出生后照护儿童并每周工作不超过32小时的父母(对于1岁之前出生的儿童,每周不超过30小时),父母每一方可领取至前12个月。如果父母双方都申请了育儿津贴,而其中一方的收入低于儿童出生前,可以申请长达14个月的育儿津贴。基本父母津贴通常是儿童出生前获得净收入的65%,基本父母津贴每月至少为300欧元,但不超过1800欧元 [14] 。基本父母津贴的支付与给付标准与产前收入挂钩的制度鼓励父母加入劳动力市场。

2) 父母津贴+:父母津贴+的领取期限是基本父母津贴的两倍,女性可以选择领取一个月的基本父母津贴或两个月的父母津贴+。如果在儿童出生后没有工作,父母津贴+只有基本父母津贴金额的一半,这鼓励父母加入劳动力市场。

3) 合作育儿津贴:合作育儿津贴提供额外数月的父母津贴,它提供给作为平等伙伴分担工作和家庭责任的父母双方。如果父母双方都工作,每周至少24小时且不超过32小时就可以申请连续2~4个月的合作育儿津贴。如果是单亲只要每周工作24~32小时也可以自己申请合作育儿津贴。父母津贴+和合作育儿津贴金额至少为150欧元,但不超过900欧元 [15] 。合作育儿津贴是对男性养家模式的扬弃,旨在鼓励父母双方共同分担照护责任。

3.3.3. 儿童福利金

从2023年1月1日开始,儿童福利金为每个儿童每月250欧元,儿童福利金适用于18岁以下的所有儿童,包括25岁以下受职业培训和大学学业的儿童,以及21岁以下的失业儿童。在德国,目前大约有1800万儿童领取了儿童福利金 [16] 。儿童福利金使每个儿童公平的享受到经济补助,家庭获得收入保障。

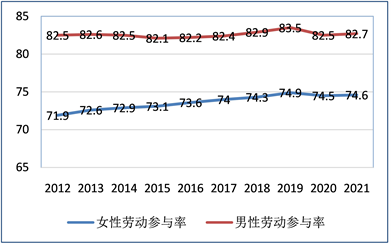

总之,通过家庭政策的实施,德国女性劳动参与率从2012年的71.9%上升到2021年的74.6%。越来越多的女性进入劳动力市场,不仅有利于解决家庭婴幼儿照护困难、减轻家庭养育成本;而且促进了女性就业率的提升,带来可观的就业效应(图1)。

Figure 1. 2012~2021 German labour force participation rate by sex for 15~64-year-old

图1. 2012~2021年德国15~64岁人口分性别劳动参与率情况①

4. 我国托育服务存在的问题

2021年“三孩政策”全面放开以来,我国托育服务供给不足、相关家庭政策缺乏,很多双薪家庭难以兼顾家庭与工作。目前我国托育服务主要存在以下三个挑战:

4.1. 缺少普惠性公共托育服务

我国托育服务仍处于早期发展阶段,我国设立了试点地区,探索婴幼儿托育服务的新路径。从2020~2023年,我国将投资36亿元建设48个市级以上综合性托育服务中心;2022年命名河北省石家庄市等33个市(区)为首批国家婴幼儿照护服务示范城市。虽然各地根据实际情况都鼓励兴建了托育机构,但是受经济发展水平的限制,不同地方发展水平不同,我国缺乏广泛可及的普惠性公共托育服务。目前我国公办托育机构数量很少,政府照顾3岁以下婴幼儿的财政投资不到GDP的1%。0~3岁婴幼儿托育机构仍然是以民办为主,私营机构远远多于公立机构。由于国家管理公共托育机构缺乏相应的支持措施,民办托育机构登记注册难,也难以享受针对托育机构的税收优惠政策。民办托育机构运营成本高、服务价格高、质量良莠不齐,民众托育意愿不强正面临生存困境。

4.2. 缺少托育人员的培养体系

科学研究表明,0~3岁是儿童成长的关键时期。在我国婴幼儿照护是以母亲为主,对于双职工家庭来说大多数是隔辈照料。托育服务质量会影响婴幼儿的认知、语言和交流能力的发展,科学的托育服务方式越来越受家长们的欢迎 [17] 。国家卫健委正式印发《托育机构保育人员培训大纲(试行)》对保育人员培训内容提出了指导意见;印发《托育机构设置标准(试行)和托育机构管理规范(试行)的通知》对托育机构的人员规模、人员管理做了规定。但目前我国缺乏托育人才的培养体系,托育人员的专业水平和工作能力存在显著差距,主要有以下两方面的问题:一是托育从业人员严重短缺。由于托育服务工作呈现环境压力大、薪资待遇低、职业不稳定及社会大众认可低的现状,使得托育服务人员缺乏 [18] 。二是托育从业人员综合素质良莠不齐。现有从事托育服务的人员主要由育婴师、早教人员及幼儿教师构成,缺乏0~3岁具有专业知识和专业技能训练的专职保健医生及婴幼儿教师。虽然高职院校设置婴幼儿托育服务与管理专业隶属于医药卫生大类下,但是本科院校未设置该专业,托育专业人才培养的质量还存在质疑,这一专业的发展也尚不成熟。

4.3. 缺少完善的生育保障制度

在时间方面,尽管在《女职工劳动保护特别规定》中对女性的劳动权力进行保障,女性有权要求每天休息时间内连续一次至少30分钟的哺乳时间,但是由于就业环境严峻,一些企业并未履行法律规定给予保障;我国很多省份规定男性劳动者可休15天带薪父育假,但并未普及到全国范围内;我国规定女性享受98天的产假,虽然鼓励各地灵活安排工作时间,有 32个省份规定在儿童3岁前,女性每年可休5~15天不等的育儿假,但要完全满足家庭的照护需求仍然很困难。在经济政策方面,我国至今尚未设立普及的儿童津贴,仅为特殊儿童群体发放现金或福利,虽然有部分地区如北京、沈阳、长沙等地方发放育儿补贴,但不是惠及大众的服务。同时生育保险费由雇主承担主要的成本,造成对女性就业的歧视。

5. 德国托育政策对我国的启示

我国应该系统化整合使用时间、经济及公共服务三类政策工具。在公共服务方面应构建普惠性公共托育服务体系并建立托育服务配套的人才培养体系,帮助女性进入劳动力市场。在时间方面要落实产假政策、灵活安排工作时间帮助女性兼顾工作和家庭。在经济方面要以生育保险为基础,健全生育保障制度为就业女性提供生育支持;要保证家庭照护津贴的科学合理性为有需要家庭提供基本的生活保障。

5.1. 构建普惠性公共托育服务体系

我国构建普惠性公共托育服务体系应以政府为主,引导规范社会力量参与,发展多元主体的托育服务,满足家庭多样化的需要。

5.1.1. 提供经济支持发展托育服务

0~3岁托育服务属于非基本公共服务。有效扩大我国托育服务供给,应该按照“家庭为主,托育补充”的基本原则,从制度上将家庭照护与托育服务相衔接,鼓励社会力量参与。资金保障是托育事业发展的基础,政府可以通过用地保障、财政补贴、税收减免等非直接参与的方式给予支持,综合减轻托育机构的建设和运营成本 [19] ;通过为单位提供税收优惠政策,支持单位以需求为导向为员工提供时间灵活的婴幼儿照护服务;同时优化托育服务供给体系,鼓励有条件的公办幼儿园开设0~3岁的托儿班;支持社区为家庭提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化的普惠性托育服务,满足家庭照护婴幼儿的需求。

5.1.2. 明确地方政府的责任主体作用

依据属地管理,分类指导的原则。中央政府在顶层设计上发挥作用,地方政府发挥责任主体作用与非政府组织合作,采取公办民营或公私合营以及政府购买服务等方式兴办托育机构 [20] 。在城市、乡镇、社区等地方卫生健康部门,建设信息支持体系,收集有关托育需求的数据,用真实、精准的数据有针对性地开展婴幼儿照护服务;同时帮助托育机构协调与妇幼保健、疾病预防控制等机构的关系;政府要加强监管力度,明确托育机构的管理细则,建立健全备案登记、质量评估和责任追究制度,完善市场监督机制及托育人员的职业资格准入制度为家庭提供安全放心的托育服务。

5.2. 建立托育服务配套的人才培养体系

由德国经验可知,提高托育服务质量,强有力的领导者是关键,同时要吸引专业的幼儿教育者和日托方面的专家,这就需要构建专业的人才培养体系。

5.2.1. 重新规划和执行学校中的专业教育

支持各种专科、职业学校和大学开设托育人才培养专业,承担育儿教育责任。高等院校为托育人员开设继续教育课程,为托育机构培养高学历、专业化、高层次的托育服务队伍。同时,可以借鉴德国的双元制模式将理论与实践结合,支持托育机构学员的培训,学员在学习期间不仅不交学费,而且每月可以得到企业提供的生活津贴和法定社会保险 [21] 。

5.2.2. 提供托育服务人员的职业培训制度

为吸引年轻人才,留住专业人才可以从以下三个方面出发:一是为托育人员提供更多免费、有报酬、实践培训的学校名额。培训学员参加学习活动后可获得更高的工资并获得晋升奖励的机会。二是通过专业的指导使学员受到专业的培训。为了确保培训水平,应该由经验丰富的专家传授实践知识,并为获得专业资格的学员颁布证书。三是为托育人员建立合适的培训制度。将托育人员纳入地方政府职业技能培训项目,并按照规定实施职业培训补贴和职业技能鉴定补贴。

5.3. 落实产假政策、灵活安排工作时间

第一,相比德国3年的产假,我国应该设置时长恰当且两性分配比例恰当的育儿假。企业设置20~30周的产假有利于女性就业;同时,增加有0~3岁婴幼儿家庭中男性每年的陪产假时间,促进家庭照护的性别平等。第二,鼓励用人单位灵活安排工作时间,制定孕期与哺乳期女性的弹性工作制。在女性哺乳期间设置喂奶的时间并规定喂奶的时间段;在婴幼儿0~3岁之内灵活安排女性休息时间,为女性设置工作日的最长时间,禁止以加班的方式延长工作时间等措施对女性劳动权利进行保护,满足家庭的育儿需求。

5.4. 以生育保险为基础,健全生育保障制度

修改《企业职工生育保险试行办法的通知》推动生育保险的完善。生育保障制度是为就业女性提供的,然而仅仅依靠雇主缴费会给企业造成过度的经济压力,相应的也会对女性造成性别歧视。因此,应该促进政府、雇员和雇主共同缴费。同时发展生育商业保险,丰富女性生育与就业保障制度的运行方式。我国也可采取自保公助型的社会保障,将社会保险待遇水平与社会保险缴费多少和个人收入情况相联系,发挥生育保险对女职工产假、育儿假期间工资的代偿作用。如合适的育儿假的工资替代率,提高女性孕产期的福利待遇及在孕期产检、分娩、新生儿医疗费用等相关方面的报销比例。

5.5. 保证家庭照护津贴的科学合理性

为了降低家庭养育婴幼儿的经济压力,政府还要提供配套的经济支持。但过于慷慨的家庭津贴会造成一些人主动放弃工作,在家照护子女以领取家庭照护津贴。家庭照护津贴的实施应该配合其他政策工具科学合理的使用 [22] 。家庭照护津贴要基于国情和财政负担能力向3岁以下婴幼儿的照护者提供,如为家庭经济困难的多子女家庭提供儿童福利金降低父母养育负担;设置合作育儿津贴增加父亲育儿的经济鼓励;设置与工资挂钩的父母津贴与带薪育儿假等引导父亲在婴幼儿照顾中发挥作用。

注释

①图1来源:OECD数据库网 https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2022_9c9001ef-en#page2