1. 引言

主观幸福感是一种评估个体生活的主观观点,包括情绪反应、领域满意度和对生活满意度的全局判断,它是人们生活质量的重要组成部分(Diener et al., 1999)。根据联合国《2030年可持续发展议程》提出,要确保各年龄段个体的健康生活并促进其幸福感水平(United Nations Sustainable Development Goals, n.d.)。尤其是10~19岁青少年的幸福感需要放在可持续发展目标的中心,采取全面的方法来满足青少年的心理健康和幸福感需求(WHO et al., 2019)。目前研究发现,青少年的主观幸福感可以在生活中,尤其是家庭环境中获得并发展,而幸福感本身具有代际传递的可能性。

学者Headey等(2014)研究的代际传播模型发现,两代人(家长与孩子)在气质特征、态度观念和行为举止等会有直接性或间接性的传递机制,之所以如此,是因为家长与孩子的沟通交往过程中,孩子会受到照顾者言传身教的影响,进行模仿学习从而实现了代际传递(池丽萍,辛自强,2013)。而这种传递机制同时也出现在照顾者和孩子的生活满意度之间,当家长变得更快乐(或更不快乐)时,孩子也会变得更快乐(Headey et al., 2014)。我国学者张兴慧、董爱波和王耘(2015)的研究也得出相似的结论,即是家长中,尤其是母亲的主观幸福感可以显著正向预测孩子的主观幸福感。由此可见,家长与孩子之间的幸福感的关联可以被认为是跨代持续的,并且随着时间的推移相对稳定(Loehlin, 2005)。

而幸福感的代际传递又是基于什么产生的呢?首先,根据班杜拉的社会学习理论(Bandura, 1963),孩子可以通过观察他人行为并重现他人行为来学习新技能和行为。而家长作为孩子的第一任老师,孩子可以从家长的言行举止中习得不同的技能和行为,比如做某些家务,甚至是攻击性行为,随着时间的推移,通过观察习得的技能和行为会内化成孩子的主要心理特征(Bandura, 1963),以此形成了代际的传递。然后,根据积极心理学家塞利格曼提出,幸福本身是由积极情绪、投入、人际关系、意义以及成就这五个要素相互交织构成的(马玲珑,2023)。因此,当家长在教养孩子的过程中投入更多的时间和表现出积极稳定的情绪从而与孩子建立良好的亲子关系,孩子则会从家长身上体会到积极和幸福的情感以及面对和处理在生活中遇到的困难时的积极态度,进而会提升自身的幸福感水平(徐杰等,2016),以此形成了幸福感的代际传递。

然而,并不是所有的家长都表现出积极稳定的情绪以及愿意投入更多的时间参与到子女的生活中。已有研究表明,家长自身的幸福感水平会对他们的养育技能产生影响(例如,家长在关系中的投入程度以及亲子的互动模式) (Wilson & Durbin, 2010)。也就是说,当家长拥有高水平的幸福感时,他们往往会在养育问题上有更高的敏感度(如及时发现孩子情绪变化等)和愿意投入更多的精力,如愿意与孩子谈心、陪伴孩子等(Wilson & Durbin, 2010; Newland, 2015)。前人研究也发现,在家庭环境中家长在孩子身上投注的时间越多,参与程度越高,即给予孩子较多的在学业上的帮助,更多地了解他们在学校的成长情况,积极的关注孩子的心理健康情况,陪伴孩子日常生活,孩子就会收获更多的安全感,进而提升自身的主观幸福感(范航等,2019;Nagy et al., 2023)。此外,家长的参与度也在孩子性别上存在一定的差异。例如一项调查英美加三国的研究发现,家长更愿意会花时间与女孩互动,例如讲故事、辅导学习等(Baker & Milligan, 2016)。

综上所述,本研究假设家长的主观幸福感影响家长在教养过程中的卷入度和参与度,从而影响孩子的幸福感,从而形成主观幸福感的代际传递机制。

2. 方法

2.1. 被试

本研究运用的是经济合作与发展组织(OECD)于2018年至2020年在全球10个城市(包括中国苏州)调查的第一轮社交和情感技能调查(SSES)的数据。SSES旨在评估影响青少你的社交和情感技能形成和发展的特征和背景因素,以及心理健康状况。所有问卷均收集了孩子和家长的数据,其中孩子主要评估10岁在校2年级或更高年级青少年和15岁在校7年级或更高年级的青少年。因此,本研究经过孩子和家长的匹配后,采用来自中国苏州共7064组家庭的数据。

2.2. 测量工具

人口统计学信息在数据集中的变量代码:家长性别(PAQM00201)、孩子性别(Gender_Std)和孩子年龄组(CohortID)。

各测量变量在数据集中的变量代码:家长主观幸福感(pa_wellbeing)、家长参与(pa_engage)和孩子主观幸福感(st_wellbeing)。

2.3. 数据分析

本研究先使用SPSS 24.0对各变量的描述性统计以及变量之间的相关性进行分析。然后使用R Studio进行对研究假设模型进行结构方程模型(SEM)分析。以最大似然估计(ML)来检查家长幸福感到孩子幸福感的代际传递路径,以及家长参与在路径中的中介作用。模型拟合的优度根据以下几个指标进行判定(Browne & Cudeck, 1993; Hu & Bentler, 1999):1) The Comparative Fit Index (CFI) > 0.90;2) Tucker-Lewis Fit Index (TLI) > 0.90;3) Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) < 0.05;4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < 0.08。

3. 结果

3.1. 描述性统计和相关性分析

本研究一共有7064组家庭,包括家长(男性 = 2681,女性 = 4286)与孩子(男生 = 3732,女生 = 3319)。其中,孩子分为低龄组(年龄 = 10岁,N = 3562)和高龄组(年龄 = 15岁,N = 3502)。本研究中的各变量描述性统计和变量间的相关性分析如表1所示。家长幸福感、家长参与和孩子幸福感之间存在显著正相关。而人口统计学变量中家长性别、孩子性别和孩子年龄组均与模型变量呈显著相关,因此,在后续的结构方程模型中将作为协变量进行控制。

Table 1. Descriptives and correlation among variables (N = 3502)

表1. 变量描述与相关分析(N = 3502)

**p < 0.01, *p < 0.05.

3.2. 结构方程模型:中介分析

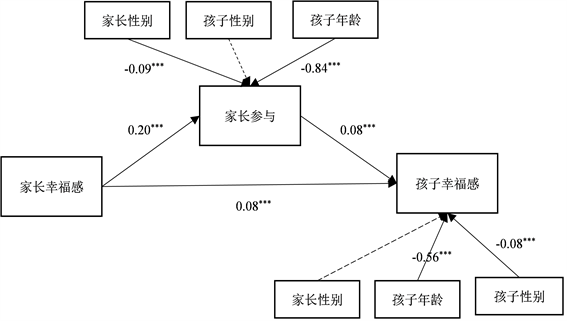

对家长幸福感、家长参与和孩子幸福感的结构方程模型分析结果表明,模型拟合的优度达到了良好的标准(CFI = 1.00, TLI = 1.00, SRMR = 0.00, RMSEA = 0.00),证明该模型的合理性。其中,如图1和表2所示,家长幸福感均对家长参与(β = 0.20, p < 0.001)和孩子幸福感(β = 0.08, p < 0.001)起到积极预测作用。家长参与对孩子主观幸福感起到积极预测作用(β = 0.08, p < 0.001),并在家长幸福感到孩子幸福感的代际链接中起到了部分中介作用(效应值 = 0.02,p < 0.001)。

备注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05。虚线为不显著。

备注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05。虚线为不显著。

Figure 1. Results of SEM model

图1. 结构方程模型结果

Table 2. The indirect and direct effects of SEM model

表2. 结构方程模型间接和直接效应

3.3. 多组差异性检验

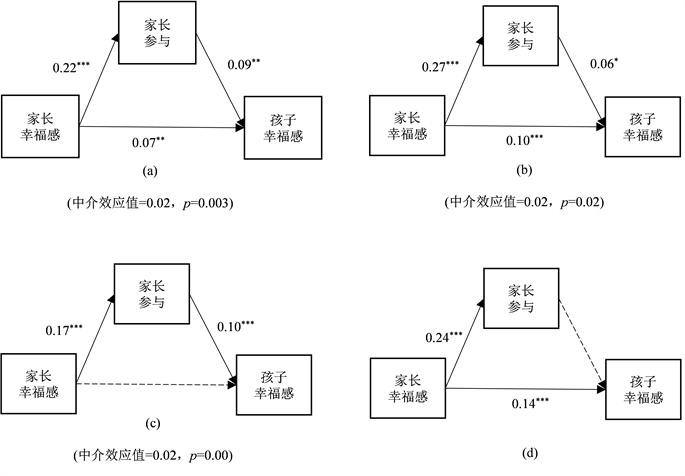

根据中介模型的协变量分析结果发现,孩子年龄和性别都对孩子幸福感产生了影响。为了进一步分析不同年龄和性别的在研究模型中的差异,对孩子进行了分组,分为:女生低龄组、女生高龄组、男生低龄组和男生高龄组,随后进行多组结构方程模型分析。分析结果表明,模型拟合的优度达到了良好的标准(CFI = 1.00, TLI = 1.00, SRMR = 0.00, RMSEA = 0.00)。具体四组模型结果如图2所示,女生低龄组(图2(a))、女生高龄组(图2(b))和男生低龄组(图2(c))中显示,家长参与对孩子主观幸福感起到积极预测作用(均p < 0.05),并在家长幸福感到孩子幸福感的代际链接中起到了中介作用(均p < 0.05)。然而,男生高龄组(图2(d)中显示,家长参与不能预测孩子幸福感;家长参与在家长幸福感到孩子幸福感的代际链接中没有中介作用。

备注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05。虚线为不显著。a = 女生低龄组,b = 女生高龄组,c = 男生低龄组,d = 男生高龄组。

备注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05。虚线为不显著。a = 女生低龄组,b = 女生高龄组,c = 男生低龄组,d = 男生高龄组。

Figure 2. Results of multiple-group SEM model

图2. 多组结构方程模型结果

运用方差分析进一步检验四组在家长参与和孩子幸福感上的差异(见表3),结果表明:在家长参与的得分中,女生低龄组和男生低龄组之间无显著性差异(p > 0.05)并且均显著性高于女生高龄组和男生高龄组(均p < 0.05);而在孩子幸福感得分中,结果相似,低龄组得分均高于高龄组(均p < 0.05)。

Table 3. One-way ANOVA in parental involvement and children’s well-being

表3. 家长参与和孩子幸福感中的单因素方差分析

***p < 0.001.

4. 讨论

本研究运用SSES数据研究关于中国苏州青少年家庭幸福感代际传递以及家长参与的中介作用。研究结果表明与研究假设一致,即是家长幸福感能够正向预测孩子的幸福感,而家长参与在幸福感代际传递中起到了中介作用。正如引言中提到,家长的幸福感水平会直接影响其教养意愿和教养行为,他们会更在意与孩子的相处过程以及沟通交流(Wilson & Durbin, 2010)。在亲子互动的过程中,孩子通过观察和模仿家长的情感与行为表达,潜移默化中也影响自身幸福感水平(徐杰等,2016;Bandura, 1963)。

此外,本研究为了更进一步地了解不同性别和年龄的青少年组别的幸福感代际传递差异,进一步分析了女生低龄组、女生高龄组、男生低龄组和男生高龄组在假设模型中的差异。结果发现在四组青少年群体中,仅男生高龄组中的研究假设模型不成立,即是家长参与并不能预测学生的幸福感,以至于家长参与无法起到中介作用。这一结果虽然令人惊讶,但也与前人研究结论相似。先前的研究表明,当孩子进入青春期后,开始花越来越多的时间与同龄人一起,而家长与孩子情感交流的时间减少,他们更多地把事件重心转移到自己的事业以及监督孩子的学业和交友上(Kalil & Mayer, 2016

本研究揭示了幸福感代际传递中家长参与的中介作用。所构建的中介模型对深化、拓展认识幸福感代际传递研究具有积极意义。但同时本研究也存在不足:第一,本研究只采用了SSES数据中我国的数据集,因此结果可能因为存在的文化差异导致结果无法面向全球推广。第二,SSES数据集中,每个家庭仅父母双方中的一方填写了问卷,无法进一步进行父母亲的差异分析。因此,在未来研究中可以进行多地区的差异性检验,进一步了解此心理机制是否存在文化差异;以及对父母亲在主观幸福感代际传递中是否存在差异性进行检验。

5. 结论

综上所述,本研究结果加深了我们对主观幸福感代际传递的心理机制的理解,发现了在代际传递过程中家长参与的中介作用。并且,这些反应表现存在组间差异。即对于青春期中后期的男生来说,他们家长的参与程度会相对减弱,从而减弱了与他们幸福感的连接度。

基金项目

2023年度广东省哲学社会科学规划学科共建项目“情绪失调代际传递的心理机制与正念冥想干预研究:基于童年期创伤经历”,批准号:GD23XXL08。

NOTES

*通讯作者。