1. 引言

农林特色高校是培养强农兴农人才的重要阵地。应用型高校工科专业不仅要培育出高级技术型人才,更要培育出有为民族复兴的使命担当型人才。因为个人的成长、专业的发展、行业的进步与社会发展紧密相连、与时代进步息息相关,与国家前途命运休戚与共 [1] 。

给排水科学与工程专业培养的人才,主要从事城乡水资源利用与保护、城乡给水排水基础设施建设、建筑给水排水、工业给水排水和节水工程技术等方面 [2] 。服务范围涵盖城乡生活、工业生产、生态环境、文化文明和安全保障等各个方面,是实现水资源可持续利用、城乡可持续发展和生态文明的重要保障力量 [3] 。

自2016年总书记提出“立德树人”首要原则以来 [4] ,大量的理工科专业纷纷围绕“立德树人”进行顶层设计,梳理专业知识和德育知识间的内在逻辑,在专业教育中融入德育元素,拓宽思政教育路径,创新教学方法与手段 [5] [6] 。理工类专业通过挖掘课程资源,打通专业教学与价值塑造之间的通道,开创了专业教育的新局面。近年来,我国许多院校给排水专业开展了课程思政改革探索,在知识点安排、思政元素挖掘、教学设计、考核评价等方面进行了大量改革 [7] [8] [9] [10] [11] 。然而,当前对给排水专业思政元素的挖掘,普遍存在碎片化、零散化问题,通常表现为教师只关注一门课、一节课的思政元素,各要素之间没有清晰的价值主线,导致目标不集中。因此,需要提升挖掘的科学性与系统性。

文章基于给排水科学与工程专业课程群,立足于农林院校办学特色,提出围绕专业使命、专业文化、工程技术内涵、生态文明、三农情怀为基本价值主线,系统梳理给排水专业课程中蕴含的思政要素,引导学生将个人职业发展与国家战略紧密结合,积极投入边远地区和农村地区水务基础设施建设,增强服务乡村振兴的意识和能力。

2. 课程思政体系设计

给排水科学与工程专业主要专业课程有水处理生物学、水文学与水文地质学、水力学、水泵与水泵站、建筑给水排水工程、土建工程基础、水资源利用与保护、水质工程学、水工程施工、给水排水管网系统等,这些课程不同程度的涉及到家国情怀、民族自信、科学精神、生态文明等价值资源 [12] 。

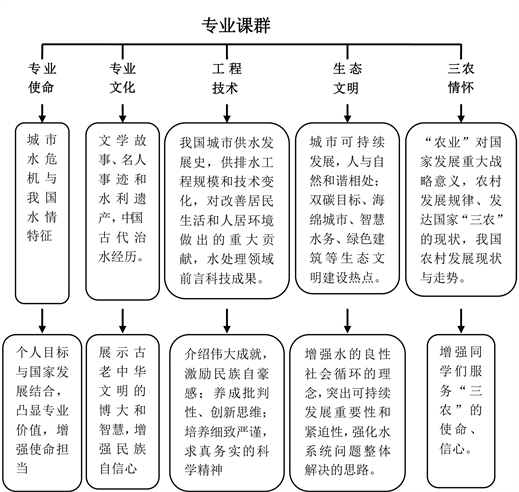

为了提炼出清晰的育人主线,提出以专业使命、水工程文化、工程内涵、生态文明与三农情怀为基本框架的思政要素开发路线,如图1所示。

Figure 1. Theme and basic framework of ideological and political integration in the course

图1. 课程思政融合主题与基本框架

3. 思政要素开发

给排水科学与工程专业在近70年的办学历史中积淀了宝贵的专业历史、学界楷模、建设成就,蕴含着丰富的思政素材和案例。思政要素开发主要任务在于挖掘课程所蕴含的家国情怀,让学生既拥有世界的视野,又具有爱国的情怀。可以结合国家在城市可持续发展、双碳目标、绿色建筑、改善人居环境和乡村振兴方面的重大战略决策、传统水资源利用方式的转型和智慧水务等新趋势,引导学生将个人目标与国家战略相融合,树立学生科技报国的远大理想和爱国主义情怀。

3.1. 专业使命

水是城市生活和工业生产不可缺少的要素之一,是人类文明进步重要的物质载体。给排水专业致力于实现水的良性社会循环,是构建城乡水系统循环的实施主体。工程范围涵盖城乡生活、工业生产、生态环境、城市安全和城市文化等各个方面 [1] 。主要从以下三个方面挖掘素材:

1) 介绍给排水在国家社会经济建设中的地位和作用,增强学生的专业信心,促进专业认同感。在入学之初,就要求学生了解专业服务领域,增强专业自信。例如,通过《专业导论》课讲授给排水工程在社会经济发展中的地位和作用,使学生加深对专业技术人才的社会责任的了解,认识到给排水专业在国家基础设施建设、环境保护和社会可持续发展方面的重要地位,从而增强专业认同感。

2) 介绍给排水行业优秀人物,吸取榜样力量。例如,水处理领域的泰斗,哈尔滨工业大学教授许保玖先生,1951年获得威斯康星大学博士学位,在建国初期百废待兴的背景下,毅然放弃国外的优厚待遇,回到祖国从事教育科研工作,成为我国水质工程学领域的奠基者。先辈们的高尚爱国情操和取得的卓越成就为学生树立了榜样,鼓舞学生肩负起民族和国家的希望,用专业知识造福社会 [11] 。

3) 对学生讲授城市水危机和我国水情特征,使学生强化忧患意识。在全国669座城市中,缺水的城市有400多座,其中严重缺水的城市有110座,城市年缺水总量达60亿m3 [13] 。此外,我国城市河流80%以上的受到污染。根据2021年环境质量公报,我国长江、黄河等河流的1613个水质断面中,IV类占14.4%,V类占4.5%,劣V类占6.9%。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染,海河和辽河流域为中度污染;111个重要湖泊(水库)中,IV类及以上占1/3;107个湖泊(水库)中,不同富营养状态的占29%;全国10,168个地下水水质监测点中,IV类及以上占86.2% [13] 。让学生正确认识我国水情,把远大理想与国情结合起来,控制水污染、治理水环境,解决国家迫切需求。例如,通过《水资源利用与保护》课程,介绍我国的水情特征,城市缺水现状和水污染现状,使学生知晓未来发展可能存在的困难和面临的挑战,明晰行业发展任重道远,以增强担当意识。再比如,在讲授《水质工程学》课程中,可通过对目前我国开展的黑臭水体治理典型案例为切入点,让学生认识到水资源短缺、水源污染加剧和我国水环境逐年恶化的严峻局面,培养学生水资源的忧患意识 [2] 。

3.2. 水工程文化

中华传统水文化是中华民族优秀文化的重要组成部分,是中华民族历经磨难而生生不息的历史积淀与思想宝库 [14] 。作为新时期水务工作者,有义务将这些优秀的文化及其蕴含的深刻哲理传承下去。我国传统水文化通常是以神话故事、文学作品、名人事迹和水利遗产作为载体 [15] 。如“大禹治水”典故,《道德经》中的“上善若水。水善利万物而不争”,《论语》中的“知者乐水,仁者乐山”等名句,孙叔敖、西门豹、李冰、王景等治水人物,京杭大运河、都江堰水利工程、灵渠等水利遗产。这些治水典故、文学经典、名人事迹和水利遗产无不蕴含着以公忘私、民族至上、民为邦本、科学创新等精神内涵,为给排水专业课程思政教学提供了重要的素材。例如,在讲授城市内涝治理时,引入“大禹治水”典故。学习大禹治水“因势利导”的科学思想,从“三过家门而不入”的事迹中感受其舍己奉公精神。在《给排水管网》课程中,引入都江堰的案例。都江堰作为我国古代先民兴水利、避水患的千古杰作,巧妙地利用河流走向和地形地势等自然条件,极大地解决了成都平原的行洪排涝问题,而且满足了工程覆盖范围内城乡生产生活、交通运输及生态景观用水之需,充分展示了古人的工程智慧 [16] 。从《道德经》中“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”等名句中可以感悟出做人处事的道理。当遇到困难和挫折时,能用积极的方式面对,培养健康心智。通过历史典故、水工建筑、历史人物等蕴含的科学、哲学思想,渗透给学生积极的价值观和思维方式。

3.3. 工程技术内涵

城市供水规模与水处理技术是在不断发展的。用水安全性和舒适度不断提高等都是人类不断挑战和超越自我的成果。结合水工程发展史,激励学生积极向上,在学习和工作中不断挑战和超越自我。列举70年来我国城乡水务工程发展数据,感受祖国巨大变化,增强制度自信、道路自信。以城镇供水为例,1949年全国仅建有72座自来水厂,日供水能力仅240万m3,供水管道6600 km,服务人口962万人。至2018年底,我国城市及县城年供水总量达704.45亿m3,供水管道长度达104.1万km,供水服务人口6.2亿人,全国城市用水普及率达98.3% [1] 。1949年,全国只有上海、南京4座污水处理厂,总设计处理能力为4万m3/d,排水管网总长度不超过6000 km。经七十年的发展,全国共建成排水管道总长度超过82万km,建成污水处理厂4332座,总处理能力达到1.95亿m3/d [1] 。给排水工程支撑起了快速的城镇化进程,对城镇人居环境的改善,做出了巨大贡献 [1] 。

结合水处理技术进步足迹,介绍水质净化技术的不断迭代更新,培养学生批判性思维和创新意识。例如,通过以雷诺人物为中心讲解雷诺实验发展史,培养诚信、务实、严谨科学态度。介绍给排水技术在构建美好人居生活环境和保障人民生命健康中的重要意义。例如,针对《给排水管网》课程,带领学生观看城市综合管廊的视频资料,体会综合管廊建设带来的城市地下空间的巨大便利。介绍国家关于城市综合管廊建设的支持政策,让学生感受到国家对市政工程的重视,形成强烈的专业归属感 [2] 。雷神山医院配备的污水处理设施属于给排水专业领域的工程案例。以雷神山医院污水处理技术为例,医院内的污水经过专用排水管网收集,然后通过预消毒 + 化粪池 + 调节池 + 接触氧化 + 沉淀 + 二次消毒等多道处理工艺流程,处理达标后最终排入市政管网。雷神山医院让人们感悟到了“中国速度”、“中国力量”的制度优势。通过在《水质工程》学课程中讲授这一案例,宣扬这一案例中体现出的众志成城、共克时艰的中国力量。看到国家治理体系和治理能力的巨大优势。让学生更加坚定“四个自信”,做到“两个维护”,增强爱国主义情怀。

3.4. 生态文明内涵

充分挖掘专业课程中蕴含的生态文明建设德育内涵和德育元素,建立以知识点为载体、以习近平生态文明思想、“双碳”战略为切入点的给排水专业生态文明教育体系。专业教师需要在课程中将生态文明内涵、基础理论、建设内容、政策指南、关键技术等融入水资源开发、利用、治理、保护以及水工程规划、建设、管理等相关的教学内容中。以水生态文明为融入点,以海绵城市、智慧水务、综合管廊、绿色建筑等生态文明建设热点案例为载体,孕育课程思政生长点。给排水专业课程本身孕育丰富的生态文明要素,例如,《水资源利用与保护》课程,可将水资源永续利用、水环境健康安全、水资源经济开发、水文化传承创新等思想融入教学内容,促进学生形成人–水–经济–环境协调的生态观。《建筑给排水工程》课程:可在知识点中引入全生命周期理论。以产品寿命周期为视角,对给水系统进行全周期成本比较,了解建筑给排水系统各组件从原材料采集、加工、生产、运输、使用、回收、和最终处理(从摇篮到坟墓)全过程,培养学生从技术、经济、环境、社会等多角度评价方案的优劣,树立绿色工程观念和全面评价的综合工程观 [16] 。在《水质工程课程》中挖掘低碳水污染控制技术。在水体自净、物化处理、生物处理、污泥处置等章节中,结合水处理基本理论,介绍氧化塘、人工湿地、田园综合体、农村湿地公园等工程案例,引入污水生态处理概念,激发学生学习兴趣。例如,介绍农村田园综合体,如何实现水质净化、景观生态与资源回收相统一,促进学生对物理沉淀、过滤、氧化还原、植物吸附、微生物降解、氮磷循环等知识的理解和应用,凸显农村地区因地制宜净化水质的优越性。

给排水工程涉及城市水的净化、输送,建筑给水与废水排放,消防及水资源利用与保护,与生态文明、绿色发展息息相关,在教学中,应充分将专业课程中的生态文明生长点挖掘出来,引导学生在今后的工程建设中自觉把“生态文明”及“人与自然和谐相处”思想放在首位。

3.5. 三农情怀

乡村振兴战略为增强农林高校“课程思政”的实效性提供了新素材。作为农林特色类院校,应当在人才培养过程中寻找契合点,加强“三农”情怀培养。将乡村振兴战略全方位融入课程思政,使农林高校大学生从多渠道、多角度接受乡村振兴教育的洗礼,认清服务“三农”的光明前景。采取理论与实践相结合,理论层面上向学生展示给排水专业服务乡村的技术优势和潜力。首先,介绍我国农村水务基础设施发展历程、近远期目标、市场前景,让学生深刻感受到我国农村基础设施建设取得的巨大成就,了解未来农村水务市场所蕴含的巨大潜能,坚定投身农村建设的信心。在课程上,介绍农村污水处理技术特点。例如,在《水质工程学》课程中加强涉及农村水源污染防治、农业面源污染治理、农村饮水工程、有毒农药降解、人工湿地与绿植处理系统,农村水环境治理等方面的内容,深入介绍人工湿地、稳定塘、田园综合体、景观生态等浅生态污水处理理念与技术,让学生见识到天然设施与人工强化相结合治理污水的各种奇妙构思,让学生深刻感受到农村天然环境和独有的地貌条件在污水净化方面的巨大优势,使学生服务农村成为内化于心、外化于行的价值取向和行为示范。

在实践层面上深入农村、感受农村。鼓励学生参加暑期“三下乡”实践活动以及乡村振兴调研活动。通过实地走访感受乡村风貌,了解农村水务基础设施的发展进程、近远期目标,实地感受农村水务市场所蕴含的巨大潜能,激起同学们对专业的认同感、对未来职业自豪感和成就感,对自己肩负国家命运的使命感,从而转化为学习动力。

4. 结论

文章针对传统工科专业课程思政要素零散的缺陷,采取集群化、主线串联的思政元素梳理模式,有利于建设内涵丰富、目标明确、主题聚焦的课程思政教学资源库,对农林特色院校中的工科专业开展课程思政建设具有示范意义。然而,在思政要素挖掘和教学过程中,还需要解决两个关键问题。一是要解决好多门课程相互协调的问题。对于不同课程都涉及同一思想政治教育主题,应该确定思政教育安排的层次、侧重点,以促进课程之间的协调,避免重复同一主题。二是要解决思政要素有效融入的问题。在思政目标设定上应关注课程知识点自身的思政教育负载空间和张力。融入要有机,避免带有生硬嵌入色彩的或牵强附会的思政知识。思政元素是生长在课程知识点上的,一旦全面剥离出来,必然影响教学效果。

基金项目

广东省本科高校高等教育教学改革项目:乡村振兴战略背景下农林高校给排水专业课程思政资源库开发与融合路径设计(2021-279);2022年仲恺农业工程学院教学质量工程项目:仲恺农村给排水科产教融合实践教学基地(2022-27);仲恺农业工程学院质量工程项目:农村给排水教研室(KA2201601J7);2023年仲恺农业工程学院新农科教学研究与改革实践项目:以“家国情怀”为主线的农林院校给排水专业思政要素集群梳理与融合路径设计。