1. 引言

随着信息技术的不断革新和广泛普及,人们的生活越来越网络化,同时也衍生出了网络欺凌等网络偏差行为,这不仅对个体身心健康产生负面影响,也给社会的稳定发展带来了挑战。2018年《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》显示,曾遭受过网络欺凌的青少年高达71.11%。

网络欺凌是指个体或者群体通过电脑或数字媒体反复地传播敌意的或攻击性的信息,意图给他人带来伤害或不适的行为[1] (Tokunaga, 2010)。相较于现实欺凌,网络欺凌的特殊性主要体现于不受时间、空间的限制,可匿名性以及信息的公开性和可重复性,网络空间的特殊性使得现实受欺凌的一方可能转变成网络欺凌者。

一般紧张理论认为,紧张是一种压力源,它增加了经历愤怒、挫折、负面情绪或情感状态的可能性(Agnew, 2017)。在经历了一个或几个压力的负面情绪状态后,个体可能会感到压力,而从事犯罪或反社会行为可能是减少这种压力的一种方法。研究发现,现实受欺凌者很可能会选择在网络上欺凌其他人(Mason, 2008)。现实受欺凌对网络欺凌有显著预测作用(王建发,刘娟,王芳,2018;朱晓伟等,2019)。现实受欺凌作为一种压力源,可能会使个体产生负面情绪,进而导致其网络欺凌行为。

现实受欺凌影响中学生的网络欺凌,二者的具体演化过程需要进一步探讨。自尊对儿童、青少年心理和行为健康以及社会性的发展发挥着重要作用。研究发现,自尊与欺凌、受欺凌呈显著负相关关系(谷传华,张文新,2003;Kowalski et al., 2014)。现实受欺凌会对个体自尊产生负面影响(刘华锦,2017),自尊对青少年攻击行为有直接预测作用(朱佳美等,2021)。愤怒反刍是一种消极的情绪处理策略,是个体在经历过诱发愤怒情绪的情境之后,重复回忆愤怒事件及其起因、结果的过程(Sukhodolsky et al., 2001)。中学生正处于身体发育、心理发展的敏感时期,研究发现,青少年受欺凌后会产生愤怒的情绪(Ak et al., 2015; Den Hamer & Konijn, 2016)。愤怒反刍在现实受欺凌与青少年网络欺凌之间起到中介作用(高玲等,2021)。自尊与愤怒反刍呈负相关关系(Turner & White, 2015),较低的自尊是较高的愤怒反刍的重要预测因素(Weindl et al., 2020)。

中学生网络欺凌可能与他们遭受的外部因素现实受欺凌以及内部因素自尊和愤怒反刍的影响有关,中学生网络欺凌是内外因素共同作用的结果。为了进一步探索现实受欺凌、自尊、愤怒反刍和网络欺凌之间的关系,本研究提出以下研究假设,H1:中学生现实受欺凌与网络欺凌显著正相关;H2:现实受欺凌可以通过自尊—愤怒反刍的链式中介作用影响网络欺凌。

2. 对象与方法

2.1. 对象

本研究以广东省某市两所中学初一到初三的学生作为被试,共选取1953名学生进行问卷调查。剔除无效问卷29份,回收有效问卷1924份。有效率约为98.5%。其中,男生占51.4%,女生占48.6%,其中包括初一(31.7%)、初二(34%)、初三(34.3%)。见表1。在征得学生和老师知情同意后,要求学生填写测评人口学因素、现实受欺凌、自尊、愤怒反刍、网络欺凌问卷。

Table 1. Basic information of the survey respondents

表1. 调查对象基本情况

2.2. 工具

2.2.1. 现实受欺凌量表

本研究采用Sumter等(2015)编制的现实受欺凌量表,共10个项目(“其他人会踢或者打我”),分为2个维度,直接欺凌(5个项目),关系欺凌(5个项目),采用六点计分方式,得分越高,则表明个体现实受欺凌程度越频繁。本研究的α系数为0.87。

2.2.2. 自尊量表

采用汪向东等人(1999)中文翻译版,共10个项目(“我感到我有许多好的品质”),采用五点计分,分数越高,则表明个体有较高的自尊。本研究的α系数为0.82。

2.2.3. 愤怒反刍量表

愤怒反刍量表(Sukhodolsky et al., 2001)共19个项目(“每当我生气的时候,我都会想一段时间”),分为4个维度,事后愤怒(6个项目),报复想法(4个项目),愤怒记忆(5个项目),理解原因(4个项目),采用四点计分,得分越高,代表愤怒反刍的程度越高。本研究的α系数为0.91。

2.2.4. 网络欺凌量表

使用欺凌量表(Betts et al., 2015)中的网络欺凌分量表,共有4个项目(“用通讯工具(例如手机)给别人写令他不快的话。”),采用六点计分,得分越高,代表欺凌行为越严重,本次调查中,欺凌量表的α系数为0.91。

2.3. 统计学处理

采用SPSS和MPLUS进行所有分析。首先,采用Harmen单因子检验来确认共同方法偏差的严重性。其次,采用MPLUS检验自尊—愤怒反刍是否在现实受欺凌与网络欺凌之间起到链式中介作用。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

采用Harmen单因子检验是否存在共同方法偏差(周浩,龙立荣,2004)。对所有题目进行未旋转的主成分分析,结果表明,第一个因子仅解释22.67%的变异(远低于40%的临界标准)。因此,共同方法偏差并不严重。

3.2. 各变量的描述统计及相关结果

相关分析结果表明:中学生现实受欺凌与自尊、愤怒反刍、网络欺凌两两显著相关。详细见表2。

Table 2. Correlation analysis of reality bullying, self-esteem, anger rumination and cyberbullying

表2. 现实受欺凌、自尊、愤怒反刍与网络欺凌的相关分析

3.3. 链式中介模型检验

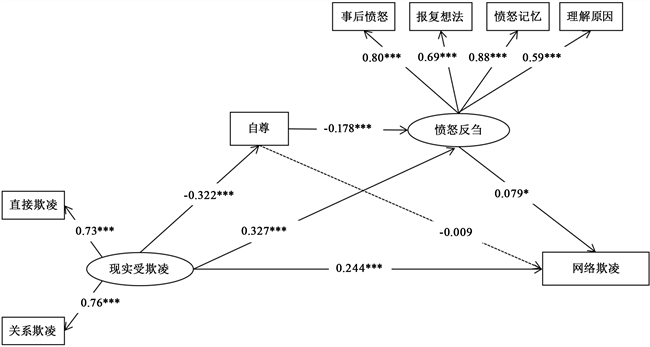

采用结构方程模型分析自尊–愤怒反刍的链式中介作用(见图1)。结果显示,现实受欺凌可以正向预测网络欺凌(β = 0.244, p < 0.001),负向预测自尊(β = −0.322, p < 0.001),正向预测愤怒反刍(β = 0.327, p < 0.001);自尊可以负向预测愤怒反刍(β = −0.178, p < 0.001),愤怒反刍可以正向预测个体的网络欺凌行为(β = 0.079, p < 0.05)。根据温忠麟和叶宝娟(2014)的Bootstrap方法对中介效应进行检验。中介效应表明(见表3):自尊–愤怒反刍在现实受欺凌与网络欺凌间链式中介效应显著。具体分析,中介效应由三条路径产生:(1) 通过现实受欺凌–自尊–网络欺凌产生一条间接路径(95%CI = [−0.016, 0.018]);(2) 通过现实受欺凌–自尊–愤怒反刍–网络欺凌产生一条间接路径(95%CI = [0.001, 0.01]);(3) 通过现实受欺凌—愤怒反刍–网络欺凌产生一条间接路径(95%CI = [0.005, 0.048]),根据表3显示,除第一条路径外,其余两条路径95%的置信区间均不包括0,表示两条路径间接效应均显著。

4. 讨论

本研究基于一般紧张理论构建了一个链式中介模型,综合探讨了外部生活事件(现实受欺凌)、个体因素(自尊、愤怒反刍)对网络欺凌的影响,主要探讨了自尊和愤怒反刍在现实受欺凌与网络欺凌之间的作用机制。

Figure 1. Mediation model for predicting cyberbullying

图1. 预测网络欺凌的中介模型

Table 3. Bootstrap analysis of mediation effect test (n = 1924)

表3. 中介效应检验的Bootstrap分析(n = 1924)

结果表明,现实受欺凌导致了中学生网络欺凌行为的增加,验证了本研究的第一个假设。以往的研究发现,现实受欺凌能够影响青少年的网络欺凌行为(王建发,刘娟,王芳,2018;朱晓伟等,2019),而且受欺凌经历会导致青少年更多表现出攻击他人的行为(Patchin & Hinduja, 2011)。根据一般紧张理论,个体在经历了压力事件的负面情绪状态后,会感到压力,而从事犯罪或反社会行为可能是减少这种压力的一种方法。网络空间具有匿名性、跨时空性,此时,身体力量等生理因素不再是决定欺凌者与被欺凌者身份的主要因素,因此在网络上攻击他人可能是现实中遭受欺凌的个体为减少压力而选择的一种方式。另一方面,受欺凌的经历会导致个体改变自己的道德认知,认为自己曾遭受过他人欺凌,采用攻击来对抗他人是合理的(夏培芳,沙晶莹,2021),因此现实中受欺凌的个体可能成为网络欺凌者。

其次,研究结果确认了现实受欺凌能够通过愤怒反刍的中介作用影响中学生的网络欺凌行为。也就是说,现实受欺凌能增强中学生的愤怒反刍水平,进而增加其网络欺凌行为。以往研究发现,青少年在遭受欺凌后会体验到愤怒情绪(Ak et al., 2015; Den Hamer & Konijn, 2016),愤怒可以预测个体的网络欺凌行为(Lonigro et al., 2015; Patchin & Hinduja, 2011)。中学生心智发展还不够成熟,遭受欺凌后,他们会更容易陷入愤怒反刍思维,反复思考自己受欺凌的情境及可能的行为应对方式和后果,并且很难将注意力从愤怒情绪和受欺凌经历转移到其他事情上,这也使得他们更容易在网络上发泄自己的愤怒情绪,从而出现网络欺凌行为。

此外,本研究发现现实受欺凌通过自尊—愤怒反刍的链式中介作用影响网络欺凌,验证了本研究的第二个假设。以往的研究发现,遭受欺凌会导致青少年出现一系列心理问题,如抑郁、焦虑(Rodelli et al., 2018;曹晓琪等,2020)、自尊水平降低(Kowalski et al., 2014)等,甚至会诱发自杀意念(Bauman et al., 2013)。这是因为,欺凌作为一种不良行为,可能会使遭受到欺凌的同学体验到一系列负面情绪,他们的健康、学业成绩和人际关系等也可能会受到影响。受欺凌者在现实生活中也很少有同伴支持,而受欺凌的经历又会进一步增强他们的被拒绝感和被排斥感。青少年时期的自尊水平很大一部分取决于他人对自己的评价,因此,受欺凌的个体更容易感觉到自己被拒绝和被排斥,从而其自尊水平则会降低。自尊与个体的自我控制存在正相关(高玲,李爽,李国莲,杨继平,王兴超,2022);自尊较低的个体则会产生夸大外界威胁、感到自己被冒犯的感觉(张珊珊,张野,苑波,2019),低自尊的个体更容易被外界事物影响,也更容易产生愤怒的情绪(杨娟,李海江,张庆林,2012)。因此,当个体遭受过现实欺凌时,个体自尊会受到影响,会产生强烈的负性情绪体验尤其是愤怒与不满,此时,他们更容易出现愤怒反刍思维,这也会进一步增加他们的愤怒体验和攻击性(Pedersen et al., 2011),进而使他们出现网络欺凌行为。

但由于本研究为横断研究,所以无法完全确认变量之间的因果关系,未来的研究可以通过设计课程尝试进行干预或进行纵向追踪来进一步解释现实受欺凌对个体的网络欺凌行为的长期影响。同时,本研究虽然关注了现实受欺凌对中学生网络欺凌的影响,但并没有深入考虑现实欺凌产生的原因,而要从根本上消除现实受欺凌对中学生的网络欺凌行为的影响,还需要从根本上减少现实欺凌。此外,本研究所有的变量主要依赖于初中生的自我报告收集数据,数据结果可能存在一些偏差,未来可以考虑通过多种来源来收集数据,提高测量的准确性。

基金项目

本文系湖北省教育科学规划重点项目(2021GA040)、湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目(21ZD094)、武汉体育学院中青年科研团队项目(21KT09)、武汉体育学院“东湖学子”资助项目的阶段性成果。

NOTES

*通讯作者。