1. 引言

土地利用是反映社会发展的一项重要指标 [1] ,是人类社会活动与区域自然土地条件长期相互作用的结果 [2] 。土地利用随着经济社会发展,其形态结构会在空间和时间上发生不同程度的变化,通常与当时的社会发展阶段相适应 [3] 。土地利用变化是自然环境和人类活动的相互作用的主要体现,其变化一方面受自然地理条件的约束,包括地形地貌、土壤条件、气候气象等地理因子的影响,一方面受人类社会活动的影响,如经济、政治、文化等人文因子主导的地表由自然覆盖状态向着人工覆盖状态的转换 [4] 。因此进行土地利用结构的变化研究能很好的解释人类经济社会发展的过程。

目前学者关于土地利用的研究主要集中在生态环境脆弱的林地 [5] [6] 、草原 [7] 、矿产资源分布的山区地带 [8] [9] 和城市化进程较快的沿海经济地带 [10] [11] [12] 方面,在研究路线上侧重于对生态系统服务价值 [13] [14] 、生境质量 [15] [16] [17] 、和三生空间 [18] [19] 等方面的研究,缺乏在县域级别针对典型的以耕地为主要土地利用类型的基本方法研究。根据河北省社会经济发展的速度和自然环境条件的空间差异性,本文选取采用在长时间序列上对邯郸市土地利用数据的分布特征进行纵向对比的方法,采用空间自相关(莫兰指数)、转移矩阵、土地利用动态度和重心迁移模型分别描述邯郸市土地利用变化速率、集聚性和转移方式的时空分布特征。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 研究区域和数据来源

邯郸市地处河北省的南端,西靠太行山区域,东接华北平原,是冀鲁豫三省的交界地带,下辖6区11县,并且代管1个县级市(图1)。总面积达12066平方千米,常住人口约928.1万人。邯郸市地貌类型多样,地势西高东低,气候为温带大陆性气候。邯郸市是国家重点建设的老工业基地,是京津冀协同发展并与中原经济区协同联动的中心城市,其独特的地理优势和快速的经济发展是本文选做研究区的最主要原因。

本研究使用的数据为① 1990年~2020年邯郸市土地利用遥感数据集,来源于武汉大学杨杰和黄昕教授团队发布的1990~2021年中国30 m的年度土地覆盖数据,该数据集是基于谷歌地球引擎上335709张Landsat图像制作的第一个中国年度土地利用覆盖数据集,该数据集共包含9种土地利用类型,分别为:耕地、林地、灌木、草地、水域、裸地、冰雪、不透水面和湿地 [20] ;② 邯郸市30 m精度的数字高程模型,来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn/);③ 行政边界矢量数据,来源于中国科学院资源环境数据中心 [21] 。

2.2. 研究方法

2.2.1. 空间自相关分析

事物之间的相关性跟事物的距离有关 [22] 。空间统计学方面采用空间自相关指数表示某位置的数据与其他位置上的数据相互依赖的程度。其中空间自相关分析包含了全局空间自相关分析和局部空间自相关分析,本文通过计算邯郸市1990~2020年各时期不同地利用类型的莫兰指数,研究邯郸市不同时期的土地利用类型在空间上的聚集和离散特征。

全局莫兰指数(Global Moran’s I)反映了研究区内不同土地利用类型的总体空间相关或聚集程度。计算公式如下:

(1)

式中:

、

为变量在区域i、j的值;

为变量的平均值;

为变量Y的方差;

为空间矩阵中变量的权重值;

为研究区内所有土地利用类型的总数。全局莫兰指数的取值范围为[−1,1],当莫兰指数小于0时,表明该类变量即土地利用类型的空间分布特征呈负相关,当莫兰指数大于0时,表明该类变量即土地利用类型的空间分布特征呈正相关,若等于0,则表明该类土地利用类型在空间分布方面无明显特征。取值的绝对值越接近于1,则表明空间自相关性越强。

局部莫兰指数(Local Moran’s I)则是对每一个空间单元与周围其他空间单元的相关性进行的统计分析,可以用来评价观测点与周围空间区域的相互关联程度。

计算公式如下:

(2)

式中,

,

,

,

为空间矩阵中变量的权重值。

2.2.2. 转移矩阵

土地利用转移矩阵是研究不同土地利用类型之间转移方向和转移数量的常用方法,可以对不同土地利用类型进行定量研究的同时解释土地利用格局变化的过程 [1] 。本研究通过ArcGIS软件的面积制表功能,对邯郸市不同时期的土地利用栅格数据进行交叉制表,输出结果。

计算公式如下:

(3)

式中:n为研究区内土地利用类型的分类数量;

为某一特定时期内第i类土地利用类型向第j类土地利用类型转移的总面积。

2.2.3. 土地利用动态度

在经济社会的发展过程中,耕地、林地等不同土地利用类型会随着城市化进程、粮食安全和生态环境等一系列问题发生不同程度的变化,为了反映其变化幅度与类型差异,引用土地利用动态模型表示土地利用类型变化的剧烈程度 [23] 。

a) 单一土地利用动态度:是反映在一定的时间范围内,研究范围内某种土地利用类型变化的速率,侧重分析不同土地利用类型的变化情况。

计算公式如下:

(4)

式中:

、

分别代表研究区初期与末期的某一土地利用类型面积;T为研究时间段的长度;K表示一定研究期内某一种土地利用类型的动态度。

b) 综合土地利用动态度:综合土地利用动态度是描述整个研究区土地利用变化的总体速度,一般用于土地利用动态变化的整体区域差异研究。

计算公式如下:

(5)

式中:L为某一研究期初期时候的第i类土地利用类型的面积;

、

为别为研究期初期和末期某一土地利用类型的面积;n为土地利用类型的数量;T为研究时间段的长度。

2.2.4. 重心迁移

区域重心是某一地理要素或属性在总体区域分布状况的一个重要指标,是特定时期内区域要素在区域平面上力矩达到平衡的点 [24] 。区域重心不仅可以用来研究区域要素的发展过程和变化趋势,也能用来分析某一要素在空间上的聚集性和流动性。因此,重心迁移模型被广泛的应用于经济、人口、降水和土地利用等方面的研究 [8] [25] [26] [27] [28] 。在土地利用方面,将重心迁移的距离、方向与其他相关因子进行联合分析,可以反映各土地利用类型的质量变化情况。

计算公式如下:

(6)

(7)

式中:

、

分别为t时期土地利用类型为j的质量重心的经度坐标和纬度坐标;n为t时期土地利用类型为j的斑块的总数;

为t时期土地利用类型为j的第i个斑块的面积;

、

为t时期土地利用类型为j的第i个图斑的几何中心经度坐标和几何中心纬度坐标 [29] 。

3. 结果与分析

3.1. 土地利用变化率分析

3.1.1. 整体土地利用变化分析

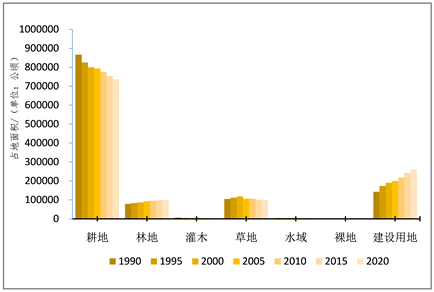

由图2知,近30年邯郸市7种土地利用类型在不同时期发生了不同程度的变化,1990~2020年各类土地利用类型发生总面积变化为:耕地由72.10%下降至61.33%,减少了129534.66公顷;林地由6.54%上升至8.25%,增加了20584.98公顷;灌木由0.53%下降至0.2%,减少了4010.31公顷;草地由8.67%下降至8.25%,减少了99188.37公顷;水域由0.35%下降至0.33%,减少了226.44公顷;建设用地由1.82%上升至21.65,增加了118161.18公顷;裸地面积在研究期间变化不足0.001%,因此变化特征不显著。

Figure 2. Land use types and areas in different periods of Handan City

图2. 邯郸市各时期土地利用类型面积

3.1.2. 单一土地利用变化率分析

本研究以邯郸市土地利用数据为基础,利用ArcGIS的空间分析工具对邯郸市1990~2020年土地利用类型转移的方向和转移数量进行动态分析,结果如图3和表1所示。

Figure 3. Land use transfer volume in Handan City from 1990 to 2020 (unit: ha)

图3. 1990~2020年邯郸市土地利用转移量(单位:公顷)

Table 1. Dynamic degree and change area of 7 types of land use types in Handan City from 1990 to 2020

表1. 1990年~2020年邯郸市7类土地利用类型单一动态度与变化面积

由表1可知,在整个研究期间邯郸市建设用地年均增量最大,最大增幅时期在1990~2000年阶段,为年均3.34%,平均年增幅为2.77%。林地面积增加次之,年均增幅为0.87%,年增幅最大在2000~2010年,为1.08%。耕地减少的体量最大,年均减少0.50%,约为4317.82公顷。灌木和草地减少的面积次之。裸地总面积占邯郸市的总面积不足0.001%,可忽略不计。

由图3可知,1990~2000年邯郸市的不同土地利用类型之间的相互转换集中在耕地、建设用地、林地和草地之间,其中耕地主要向建设用地和草地转化,草地主要向林地和耕地转化,水域和建设用地转出面积较少。1990~2000前5年和后5年转出面积最大的为耕地,约为45598.14公顷,转入面积最大的为建设用地,约为31007.43公顷。2000~2010年邯郸市不同土地利用类型之间的相互转换主要集中在耕地向建设用地和草地向耕地、灌木转化。在该阶段的两个时期内流出面积最多的为草地,流入面积最多的建设用地。2010~2020年邯郸市同土地利用类型之间的相互转换与2000~2010年不同土地利用类型之间的相互转换情况相似,耕地的流出面积多指向建设用地和草地,草地的流出面积多指向耕地和林地,草地和耕地之间存在相互转化的情况,并且转入面积和转出面积在前后两个时期内均较高。

3.2. 综合土地利用变化时空演变分析

3.2.1. 综合土地利用动态度分析

计算邯郸市综合土地利用动态度如图4,按照时间序列对比分析可知,邯郸市土地利用动态变化在不同时期有非常明显的特点,其中在1990~2000年时期土地利用以东西明显分化为基础,可知邯郸市西部地区多林地和草地,东部地区多耕地和建设用地,由此可知,该时期内耕地土地利用动态变化程度较高。2000~2010年和2010~2020年邯郸市土地利用变化幅度跟1990~2010年相比,总体变化幅度较小,其中前一时期的土地利用活跃区域集中于西部的武安县和峰峰矿区,少部分分布于邯郸市区的复兴区;后一时期活跃度集中分布于邯郸市中部地区,主要集中在永年区、丛台区和邯山区,其它地区的活跃度较低。

3.2.2. 土地利用空间集聚性分析

邯郸市七类土地利用类型的分布状况呈现明显的正相关性(表2),在整个研究时期,其集聚性特征为“低–高–低”趋势,其中土地利用分布特征集聚性最强的为2005年,最弱的为2020年。

Figure 4. Comprehensive land use dynamics in different periods of Handan City

图4. 邯郸市各时期综合土地利用动态度

Table 2. Overall Moran index of land use in Handan City from 1990 to 2020

表2. 1990~2020年邯郸市土地利用全局莫兰指数

不同土地利用类型的分布情况由局部莫兰指数分析其集聚性和离散性特点(图5):耕地“高–高”集聚地区主要分布于邯郸市中部和东部的平原地区,根据不同时间段可以得出,耕地的“高–高”集聚区在东部和中部地区转移;“低–低”集聚区一直位于西部地区。林地的“高–高”集聚地区一直位于西部的山地地区,主要分布在武安市和涉县地区。根据灌木的局部莫兰指数分布特征可以得出,在研究期初期阶段,灌木没有“高–高”集聚地区,随着时间的变化,其“高–高”集聚地区逐渐在邯郸市的西北角亦在武安市的西北角出现。草地的“高–高”集聚地区跟林地的“高–高”集聚地区和分布特征分布较为一致,其和林地交互分布的区域与耕地的局部莫兰指数特征形成互补状态,进一步佐证了邯郸市不同土地利用分布的特征。水域和建设用地的局部莫兰指数亦具有相似性,“高–高”集聚地区在1990~2020年整个研究阶段主要位于邯郸市中部的复兴区、丛台区和邯山区。

Figure 5. City partial Moran index distribution map of seven types of land use types in Handan City from 1990 to 2020

图5. 1990~2020年邯郸市七类土地利用类型局部莫兰指数分布图

3.3. 土地利用重心迁移特征分析

本研究将重心迁移模型应用到各土地利用类型重心变化中,基于1990年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年和2020年七个时间点的土地利用数据计算出各时期的不同土地利用类型的重心坐标,利用ArcCatalog的COGO工具计算出各时期的土地利用偏移方位和偏移距离,分析邯郸市各土地利用重心迁移的时空特征,最后,利用ArcGIS把计算结果绘制成邯郸市七种土地利用类型的重心转移图(图6)。并且由图可知,1990~2020年邯郸市七种土地利用的重心迁移路径主要的表现形式为同向连续迁移。结合图6对邯郸市的七种土地利用类型的重心迁移方式进行如下解析。

Figure 6. Transfer of coordinates of different land use center of gravity in Handan City from 1990 to 2020

图6. 1990~2020年邯郸市不同土地利用重心坐标迁移

由图6可知,耕地重心在1990年~2020年虽一直落在肥乡区范围内,但整体方向在向东迁移,在北偏东99.552˚方向上移动了3.33 km,其中1990年~1995年、1995年~2000年、2000年~2005和2005年~2010年前四个时期在空间范围上移动的距离相对较大,由土地利用转移数据可以看出,在前四个时期耕地流出的面积相比于后两个时期数量偏大,其面积大量流入建设用地、林地和草地;所以耕地重心迁移的原因是东部地区草地和林地大量转化为耕地,西部地区的耕地大量转化为林地和草地。

林地的重心迁移路径整体偏向西北,从整个研究时期看,在北偏东337.771˚方向上移动了0.91 km,但在各个时期内移动方向差异较大,林地的重心迁移路径阶段性差异大的原因是因为林地在整个研究时期内面积大量的增加和减少,各时期流入和流出的面积都比较多,致使林地的重心波动差异较大。

灌木的重心整体迁移路径是在向东北方向偏移,起始时间至研究期末,统计向北偏东31.029˚方向移动了8.32 km,但在2000年~2005年和2005年~2010年发生了较大的重心迁移距离的波动,前一时期向北偏东167.312˚方向迁移了23.75 km,后一时期向北偏东347.873˚方向迁移了21.64 km。结合这两个时期的土地利用桑基图分析得出:该时期邯郸市基于灌木土地利用类型的开发程度所做出的相关政策进行了大规模的布局调整。

水域和建设用地两种土地利用类型不管是在迁移方向方面还是在迁移距离方面都有很大程度的时空相似性。其中水域在1990年~2020年向北偏东294.229˚方向移动了5.05 km,建设用地在此期间向北偏东288.797˚方向移动了5.72 km。表明在社会发展的过程中,水域和建设用地的空间联系比较强,建设用地的扩张离不开水域,水域所在区域会引起建设用地的改变。

草地的重心迁移路径在东西方向上来回波动性较大,波动性最大的三个时期为1990年~1995年、1995年~2000年和2015年~2020年。草地在研究期初期和末期的波动性大的原因是初期当地政府发展经济时力度较大,对部分生态环境没有进行有效的保护,导致草地面积大量减少。在研究期末,受国内大环境和当地政策的双重影响,草地面积大量回流,生态环境明显提升,因此草地利用类型的重心有明显的回迁特征。

4. 结论

本文基于对邯郸市1990年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年、2020年共7个年份的土地利用数据的分类研究,对邯郸市整体区域的土地利用结构、各土地利用类型的转移特征、土地利用综合程度进行分析,最后结合不同土地利用类型的时空变化特征对邯郸市7种土地利用类型的重心迁移的驱动因子进行探讨,结论如下:

(1) 邯郸市土地利用类型以耕地、林地、草地和建设用地为主,灌木、水域和裸地所占面积较小;从时间序列分析,1990年~2020年间邯郸市耕地面积有所降低,林地和建设用地面积有所增加,草地面积先增加后减少,从空间分布来看,耕地主要集中在邯郸市的中部和东部的大部分地区,林地、灌木和草地在西部的武安县和磁县聚集状态较高,水域和建设用地主要分布在邯郸市中部的台区、邯山区和复兴区附近。

(2) 从单一土地利用动态度来看,1990年~2020年土地利用类型面积正增长动态变化最大的土地利用类型为建设用地(裸地总面积占比较小,此处不与分析),在此期间的动态度为2.77,面积增加了118161.18公顷,面积负增长动态变化最大的土地利用类型为灌木,单一动态度指数为−2.10,共计减少了4010.31公顷,从综合土地利用动态度来看,邯郸市在1990年~2000年土地利用动态度较高,且主要变化区域主要集中在东部的鸡泽县、肥乡区和成安县附近,2000年~2010年和2010年~2020年土地利用动态度偏低,主要活动区域集中在中部的丛台区、邯山区和峰峰矿区,少部分集中在在武安市东部的部分地区。

(3) 分析邯郸市各时期的土地利用转移矩阵可以得出:不同时期邯郸市耕地流出面积均为最大,其次为草地,耕地的面积转化多流向建设用地、草地和林地,草地面积转化多流向耕地和林地;流入面积最大的土地利用类型为建设用地,主要来源为耕地。

(4) 在研究期间,邯郸市7种土地利用重心偏移的距离顺序为裸地(15.68 km) > 灌木(8.32 km) > 建设用地(5.72 km) > 水域(5.05 km) > 耕地(3.33 km) > 草地(1.16 km) > 林地(0.91 km),其中水域和建设用地偏移方向和距离大致相同,耕地与灌木向东迁移,裸地向西北偏移,草地向西南迁移。

本文基于邯郸市不同时期的土地利用栅格影像在县域尺度上对邯郸市土地利用动态变化特征及驱动因素做了初步分析,有利于邯郸市相关部门做决策分析时及时发现过去30年时间土地利用引起的主要矛盾和突出问题,为县级尺度的国土资源优化与土地整治提供科学依据。未来做其他土地利用相关分析的进一步研究时,可在此基础上尝试做叠加实验。

基金项目

项目名称:大名县乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制;项目编号:D2022212。

NOTES

*通讯作者。