1. 引言

根据中国互联网络信息中心2016年发布的《2015年中国青少年上网行为报告》,青少年网民规模达到2.59亿,主要的上网设备为手机、台式电脑、笔记本电脑,其中大学生每周平均上网时长为31.7小时,有66.1%的大学生都进行网络游戏,中国青少年网络游戏成瘾的流行率为2.2%~21.5%,表明网络游戏成瘾已经成为青少年心理健康问题的一个重要组成部分,此外已有的研究表明,网络游戏成瘾不仅对大学生的生理和心理健康有负面影响,还会影响大学生的社交功能和学业表现(Elliott, Ream, McGinsky, & Dunlap, 2012; Farchakh et al., 2020)。因此探究大学生网络游戏成瘾的发展路径和影响因素对提升大学生心理健康水平、学业表现,预防大学生因网络游戏成瘾发展出严重心理问题有重要意义。

网络游戏成瘾(Internet gaming disorder, IGD)是网络使用障碍五种亚型中的一种,是指个体无法控制的、过度的、强迫性的对网络游戏的使用,从而导致严重社交问题和情绪性问题的行为现象(Lin et al., 2020),常表现为长时间地进行网络游戏、为了玩游戏而打乱正常的饮食规律和作息、熬夜甚至通宵进行游戏。影响个体网络游戏成瘾的因素可以分为环境因素和个体因素两类,其中环境因素主要涉及家庭、学校和同伴三个方面,家庭功能水平低下、学校氛围差、同伴关系不佳的个体更有可能发展出网络游戏成瘾;已有的研究表明冲动性高、攻击性高和自我控制能力不足、情绪调节能力不足、压力应对困难的个体有更高的网络游戏成瘾风险,且游戏成瘾的一个重要动机就是减压(奚婉,2022)。

1.1. 生活压力与网络游戏成瘾的关系

生活压力是指个体在现实生活中感受到的压力水平,一般由个体生活中的压力性生活事件引起(Chen, Zhao, & Wu, 2014),压力生活事件可以被分为两类:感知到的关系的安全造成威胁或破坏的事件和对自尊感和胜任感产生威胁或破坏的生活事件(Leung, 2007)。

压力应对理论认为,风险压力情景中,个体产生大量的焦虑、抑郁等消极情绪,为了应对这些消极情绪,个体更有可能选择消极的应对方式来调节或逃避现实压力(Sullivan, Farrell, & Kliewer, 2006);而认知行为模型(The cognitive-behavioral model of pathological internet use)认为压力生活事件属于远端因素,需与其他因素共同作用,才能导致个体网络成瘾的发展(Davis, 2001)。应对方式中介了生活压力与网络游戏成瘾的关系,生活压力越高的大学生更倾向于消极应对方式,有着更高的网络游戏成瘾风险(叶理丛,2015);逃避动机中介了生活压力与网络游戏成瘾的关系,随着大学生感知到的生活压力的增加,其逃避倾向变强,更可能采取逃避策略来应对生活中遭遇的压力和困难,因此更有可能选择网络游戏作为应对的方式和策略并发展成为网络游戏成瘾(魏华,周宗奎,李雄,罗青,2014);生活压力通过降低个体的基本心理需求满足程度和增加非适应性认知,间接地增加个体的网络游戏成瘾风险(易娟,2016)。

因此,压力是个体发展出网络游戏成瘾这种僵化的应对策略的重要生活因素,能够通过一系列中介变量来对个体的网络游戏成瘾发展产生影响,如应对方式、自我控制、自我效能感和社会支持等中介变量(魏华,周宗奎,张永欣,丁倩,2018)。

1.2. 基本心理需求与生活压力、网络游戏成瘾的关系

基本心理需求理论(Basic psychological need theory)认为,人类在基本的生理需求之外,还存在三种基本的心理需求:自主(Autonomy)、归属(Relatedness)、胜任(Competence),它们的满足程度和受挫程度影响着个体人生的幸福感和获得感(Deci & Ryan, 2000; Ryan, Deci, & Vansteenkiste, 2016)。自主需求与意志和自愿有关,当个体的自主需求得到满足时,他会对自己的行为、思想和感受感到自我认可并认为是真实可信的,会体验到一种正直的感觉,当自主需求受挫时,个体感到压力和冲突,觉得自己被推向了不想要的方向;归属需求是指温暖、联结和关怀的体验,通过与他人联结和感觉到对他人重要获得满足,当归属需要受挫时,个体感到社会疏远、排斥和孤独;胜任需求与能力的精通和有效性(effectiveness and mastery)有关,当个体能够有效参与社会活动,并在活动中能够有机会展现或提升自己的技巧和专业知识时,他的胜任需求就能够得到有效满足,当个体胜任需求满足受挫时,他会感到无能甚至失败和无助。此外,自我决定理论认为三种基本心理需求是有区分的,研究表明自主需求和胜任需求的满足是个体发展和维持内在动机的必要条件,自主需求和胜任需求的满足能够促进个体将外部动机逐渐内化为内部动机,在行为行动上更加积极主动,另外,归属感的满足对于个体行为动机的内化也是非常必要的,只有当个体与那些激励人心的目标和活动有一种独特的联结感,这些活动和目标才会更好地被内化,三种基本心理需求的任何一种的满足受到阻碍,都会阻碍内化过程,成为不完整的内化(Vansteenkiste, Ryan, & Soenens, 2020)。

网络成瘾的补偿理论(a model of compensatory internet use)认为,网络成瘾的核心在于这种行为模式是个体在网络的辅助下对现实生活中的消极事件的应对方式,个体现实生活的需求没有得到满足,转而到虚拟网络中寻求相应的满足,如个体在现实生活中缺少社交刺激,那么他就会产生通过网络游戏或社交媒体建立社交关系来应对的动机,并且在通过网络满足了这些需求后,他会渴望将更多的时间投入在网络中,最终导致不良后果(Kardefelt-Winther, 2014)。一般游戏动机与游戏内基本心理需求满足显著正相关,游戏内的基本心理需求满足会强化特定的游戏动机类型,归属需求满足与社交动机的存在强相关关系,说明在游戏内体验到高归属感的玩家,会在这种归属感的高度满足体验下,更加努力地通过游戏来建立社交联结,这表明个体在游戏内的基本心理需求满足体验是个体游戏动机的产生和维持的关键原因(Wu, Lai, Yu, Lau, & Lei, 2017)。

当前,对于压力、基本心理需求与网络游戏成瘾之间的关系已经有许多研究,结果表明,基本心理需求在个体的压力和网络游戏成瘾之间起中介作用(史滋福,2021;王建平,喻承甫,李文倩,2020;易娟,2016)。个体现实生活中的压力会降低其基本心理需求满足程度,进而增加网络游戏成瘾的风险,个体领悟到的社会支持能够显著调节压力对基本心理需求的负向作用,进而对网络游戏成瘾产生影响(史滋福,2021);基本心理需求与非适应认知在生活压力和问题网络使用间起链式中介作用,生活压力降低个体的基本心理需求满足程度,个体基本心理需求满足程度降低会导致个体产生非适应认知,满足程度越低,个体越容易产生非适应认知,这种非适应认知会增加个体发展出问题性网络使用的风险(易娟,2016);同伴侵害会降低青少年的心理需求满足程度,进而增加网络游戏成瘾的分析,其中青少年自己的情绪智力能够调节同伴侵害对心理需求满足的负向作用,在青少年网络游戏成瘾的发展中起保护性作用(王建平等,2020)。

但以上研究都将三种不同的基本心理需求视作一个整体或“并行”的变量,没有考虑到胜任需求、自主需求、归属需求是三种不同的基本心理需求(Ryan & Deci, 2017),不同需求之间的满足可能存在相互作用(Kluwer, Karremans, Riedijk, & Knee,2020; 喻承甫等,2012)。

综上,三种基本心理需求在生活压力与网络游戏成瘾的中介模型中可能也存在相互作用:生活压力导致个体的胜任需求、自主需求降低,不能有效地参与社会活动和个人的能力价值得不到认可,让个体感到社会排斥、疏离和孤独,降低个体的归属需求满足,进而增加个体网络游戏成瘾的倾向,于是提出研究假设:

H1、归属需求在胜任需求、自主需求与网络游戏成瘾之间起中介作用;

H2、胜任需求、自主需求和归属需求在生活压力和网络游戏成瘾之间起链式中介作用。

2. 研究方法

2.1. 被试

通过问卷星平台发放问卷招募玩王者荣耀或英雄联盟游戏的在校大学生进行问卷填写,回收问卷976份,剔除无效问卷(如四项测谎题均答错、年龄超过23岁、每天的游戏时长为60小时以及其他胡乱作答的情况),保留有效问卷749份,问卷回收率77%。男生529名,占70.2%,女生223名,占29.8%;平均年龄20.63岁,标准差为1.30,根据G*Power的计算,该样本量在α = 0.05且power = 0.95的情况下能够查明的效应量f2 = 0.241。

2.2. 研究工具

1、压力知觉量表(The Perceived Stress Scale, PSS-14) (彭顺,胡祥恩,2021)该量表一共有14个条目,采用李克特5点计分法,该量表用于评估个体主观感受到的压力程度,得分越高表明个体感知到的压力越大,本研究中的内部一致性系数为0.84。

2、基本心理需求量表(BPNS) (刘俊升,2013),共19道题目,采用7点计分法,得分越高表明个体的基本心理需求满足程度越高,反之亦然,部分条目需反向计分,本项研究中的内部一致性系数为0.92。

3、网络游戏成瘾问卷中文版(The 20 IGD Test) (Shu, Ivan Jacob, Zhang, & Anise, 2019),共20道题目,采用5点计分法,本量表的得分高低更多地是表示个体沉迷于网络游戏的程度,并不能直接作为个体是否网络游戏成瘾的诊断依据。在本研究钟的内部一致性系数为0.94。

3. 结果与分析

3.1. 共同方法偏差检验

进行共同方法偏差检验,采用Harman单因素检验方法,结果显示,特征值大于1的因子共10个,最大特征值为17.04,最大解释百分比为27.49%,没有超过最大方差解释率需低于40%的标准,没有解释力过大的因子,表明不存在严重共同方法偏差问题。

3.2. 各变量描述性统计和相关性分析

对各主要变量进行描述性统计和相关性分析,结果表明(表1),生活压力与三种基本心理需求显著负相关,与网络游戏成瘾显著正相关;三种基本心理需求显著正相关,分别与网络游戏成瘾显著负相关,游戏动机、年龄、游戏时长相互间显著正相关且分别与网络游戏成瘾显著正相关,可以继续进行三种基本心理需求的链式中介作用分析。

Table 1. Results of descriptive statistics and correlation analysis

表1. 描述性统计与相关性分析结果

*在0.05级别(双尾),相关性显著,**在0.01级别(双尾),相关性显著;IGD为网络游戏成瘾,下同。

3.3. 三种基本心理需求的链式中介作用检验

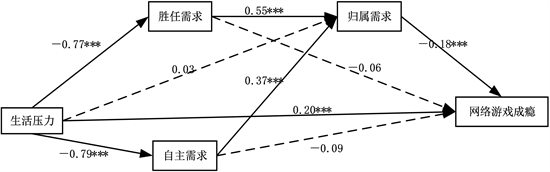

采用PROCESS4.1进行三种基本心理需求的链式中介作用检验,选用Model80,以游戏动机、年龄、游戏时长为控制变量,生活压力为自变量,三种基本心理需求为中介变量,网络游戏成瘾为因变量,各路径回归系数分析结果表明(表2),生活压力显著负向预测个体的胜任需求、自主需求满足;胜任需求、自主需求满足显著正向预测归属需求满足,生活压力对归属需求满足无显著预测作用;大学生的年龄、游戏时长、游戏动机水平对他们的胜任需求、自主需求、归属需求无显著预测作用;年龄、游戏时长、游戏动机、生活压力对网络游戏成瘾有显著正向预测作用,归属需求对网络游戏成瘾存在显著的负向预测作用,胜任需求、自主需求对网络游戏成瘾不存在显著预测作用。

Table 2. Regression analysis of online game addiction

表2. 网络游戏成瘾回归分析

用Bootstrap抽样的方法对中介效应进行检验,结果表明(表3)整个模型的总效应量为0.79,95%CI [0.69, 0.89],生活压力对网络游戏成瘾的直接效应量为0.36,95%CI [0.20, 0.53],占总效应量的46%,作用路径为“生活压力→胜任需求→归属需求→网络游戏成瘾”(间接效应4)的中介作用的效应量为0.14,95%CI [0.05, 0.23],占总效应量的18%,作用路径为“生活压力→自主需求→归属需求→网络游戏成瘾”(间接效应5)的中介作用的效应量为0.10,95%CI [0.04, 0.16],占总效应量的13%,其余中介作用路径均未达到显著水平,无统计学意义。

随后,将上述链式中介模型中的归属需求与胜任需求的位置进行调换,再次在PROCESS插件中选取Model80探究归属需求、自主需求和胜任需求在生活压力与网络游戏成瘾之间的链式中介作用,结果表明只有“生活压力→归属需求→网络游戏成瘾”的中介路径显著,其余中介路径均未达到显著水平;最后,再将自主需求与胜任需求的位置调换,再次在PROCESS插件中选取Model80探究归属需求、胜任需求和自主需求在生活压力与网络游戏成瘾之间的链式中介作用,结果表明仍只有“生活压力→归属需求→网络游戏成瘾”的中介路径显著,其余中介路径均未达到显著水平。

Table 3. Intermediate effect size test

表3. 中介效应量检验

综上,胜任需求、自主需求完全中介了生活压力与归属需求之间的关系;归属需求完全中介了胜任需求、自主需求与网络游戏成瘾的关系;胜任需求、自主需求与归属需求在生活压力与网络游戏成瘾之间起链式中介作用,大学生在生活中感知到的压力通过降低其胜任需求、自主需求的满足程度,进而降低归属需求的满足程度,间接地增加个体网络游戏成瘾的风险(具体路径见图1)。

Figure 1. Diagram of the chain mediation model

图1. 链式中介模型图

4. 讨论

已有的研究表明,网络游戏成瘾是个体为应对现实压力、实现情绪调节和修复、寻求心理需求满足的一种僵化的、失败的策略(Mills & Allen, 2020),基本心理需求中介了个体生活压力与网络游戏成瘾之间的关系,生活压力会增加个体焦虑、抑郁等消极情绪体验,降低基本心理需求满足状态,进而促进个体转向网络游戏中以暂时地遗忘现实遭遇的压力、进行情绪调节和心理需求的补偿满足(史滋福,2021;王建平等,2020;易娟,2016)。

结果发现胜任需求、自主需求完全中介了生活压力与归属需求的关系。个体的压力感是由其经历的压力生活事件引起的,而这些压力生活事件既有人际关系和社会融入方面,此外还有一些个体无法控制的重大生活事件(刘贤臣,1999),分别降低个体的胜任需求和自主需求满足。

归属需求在胜任需求、自主需求与网络游戏成瘾之间起完全中介作用,三种基本心理需求之间内在联系。胜任需要、归属需要与自主需要在青少年的感恩与病理性网络使用之间起链式中介作用,青少年的感恩水平能够直接促进他们的自主需要满足,同时也间接地通过增加他们的胜任需要、归属需要满足来促进自主需要的满足,进而降低网络游戏成瘾的风险,即在该研究中,胜任需要、归属需要的满足能够促进自主需要的满足(喻承甫等,2012);迁就是指伴侣间发生冲突时,其中一个伴侣控制对另一个伴侣破坏性行为的回应冲动,而是进行建设性的回应的行为,研究结果表明伴侣在亲密关系中的归属需求满足与迁就(Accommodation)显著正相关,归属需求满足水平能够显著正向预测伴侣之间的积极的迁就行为——冷静地讨论问题、提出解决方案、改变情况,但这样的预测作用只出现在伴侣间的自主需求满足程度较高的时候,亲密关系中的自主需求满足程度调节了归属需求满足对迁就行为的正向预测作用(Kluwer et al., 2020),因此不同的基本心理需求在对网络游戏成瘾的作用路径中存在相互作用。

视频游戏使用与满足理论(Video game uses and gratifications theory)认为,视频游戏的使用能够有效满足个体的心理需求,这种心理需求得到满足的体验会促使个体在现实心理需求得不到满足的时候,更多地使用视频游戏来寻求满足(王建平等,2020);网络游戏越能够满足个体的基本心理需求,个体在游戏中会产生更大的快乐和沉浸感,这种快乐感受和沉浸感导致个体在后续的生活中,会有更大的可能再次选择该游戏(Przybylski, Rigby, & Ryan, 2010),所以三种基本心理需求在生活压力与网络游戏成瘾之间起链式中介作用,表明大学生网络游戏成瘾的形成可能是现实生活压力降低了基本心理需求满足水平,从而导致其进入网络游戏世界应对压力或寻求基本心理需求的满足。

三种基本心理需求在生活压力与网络游戏成瘾之间的链式中介路径的明晰丰富了预防和改善大学生的网络游戏成瘾的视角和思路,大学生网络游戏成瘾的预防和干预的关键在于降低其现实的生活压力水平,增加他们现实生活中的归属需求满足程度;同时也可以考虑通过增加大学生现实生活中的胜任需求、自主需求满足间接地提高归属需求满足程度,进而降低网络游戏成瘾的风险。

研究中还存在一些不足。第一,研究选取的是横断面数据,不能完全做出三种基本心理需求的链式中介作用;第二,在生活压力的测量中,仅直接测量了个体在感知到的压力水平,没有探究不同生活事件导致的压力水平下,三种基本心理需求的相互作用,如仅测量人际和社会融入事件的生活压力,然后探究三种基本心理需求的相互作用。后续研究中可进行纵向追踪进行更加严谨的中介模型检验以及细化不同压力类型下三种基本心理需求的相互作用。