1. 引言

超扫描指的是一种能同时获取多人大脑数据的技术,其突破了以往单一时间只能测单个大脑的局限,多用于研究社会性认知活动的神经机制(Duane & Behrendt, 1965)。超扫描技术最早可追溯到1965年Duane等人(Duane & Behrendt, 1965)在Science上发发表的一项关于双胞胎脑电变化的实验研究,该研究表明在双胞胎之间可能存在“超感”现象。而真正意义上的“超扫描”概念在2002年由Montague等人(Montague et al., 2002)提出。Montague等人(Montague et al., 2002)介绍了一种双人同步实验,参与者共同完成一项游戏,并且同步记录两人的功能磁共振成像(fMRI)数据。早期的超扫描实验采用fMRI设备,随着脑功能检测技术的发展,研究者开始转而使用非固定的较为灵活的设备去采集。Babiloni等人(Babiloni et al., 2006)在2006年发表了一系列基于脑电图(EEG)的超扫描研究。近年来,功能性近红外光谱技术(fNIRS)发展迅速,因为其以高采样率测量局部血流动力学效应且比EEG、fMRI等传统技术更不容易受到运动伪影的影响,所以其非常适合进行超扫描实验(Czeszumski et al., 2022)。

在社会神经科学中,社会互动被认为是人类生存的一项基本技能(Hakim et al., 2023),其性质和质量与心理健康息息相关,所以量化并提高对社会互动的理解是神经成像的一个重要目标。本文主要综述了基于fNIRS的超扫描技术在社会互动应用中的研究进展。

2. 基于fNIRS的超扫描技术的工作原理与应用分类

fNIRS是测量大脑血红蛋白浓度变化以间接反映大脑活动程度的技术,对人类进一步探究社会互动过程中脑间的分析具有重要意义。通过对Web of Science数据库的搜索,我们根据关键词“fNIRS”和“hyperscanning”获得了215篇研究论文。如表1所示,对这些论文按照研究领域分类得出基于fNIRS的超扫描技术应用在心理学上的相关文章高达149篇,位居第二。

Table 1. According to the classification of research fields, the proportion of articles retrieved by fNIRS and hyperscanning as keywords

表1. 按照研究领域分类由近红外和超扫描作为关键词检索出来的文章占比(前五名)

本文按照信息传递的时间结构,将社会互动的过程分为同步互动与交替交互两大类。在接下来的文章中,将对这两大类展开详细地论述。

2.1. 光学检测原理

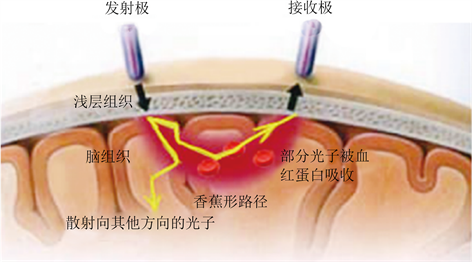

fNIRS的测量(朱朝喆,杨玉芳,2023)是由垂直放置在头皮上的光源发射出近红外光穿过大脑组织,经大脑组织的吸收和散射作用后射出,由垂直放置在头皮上的光电探测器接收,整个光路呈“香蕉状”,如图1所示。

Figure 1. Propagation of infrared light in brain tissue (https://cibsr.stanford.edu/NIRS_Lab.html)

图1. 红外光在脑组织中的传播过程(https://cibsr.stanford.edu/NIRS_Lab.html)

fNIRS检测建立在(朱朝喆,杨玉芳,2023)血氧浓度变化带来的局部脑组织光学属性改变的基础之上。在600~900 nm波段的近红外光中,大脑组织相对透明,光源可以到达灰质和白质层以探测血红蛋白(HbO2)的浓度变化。之后通过修正的朗伯比尔定律计算出HbO2、脱氧血红蛋白(HbR)及两者总和(HbT)浓度的绝对或相对变化。血氧水平依赖性(BOLD)变化可以通过观察血红蛋白的氧化程度来量化。

2.2. 社会互动分类

社会互动过程是人与人之间进行信息传递的过程,按照信息传递的时间结构(朱朝喆,杨玉芳,2023),可以将互动过程分为同步互动与交替互动两大类。同步互动要求参与者的行为在时间上同时发生,如动作协同、注意协同、目光交流等。交替交互时,参与者轮流做出某种行为,每个参与者的行为和其他参与者可能并不相同,但是呈现互补的特性,如多人游戏、社会决策、言语交流等。下面将对这两类社会互动过程的超扫描研究进行介绍。

3. 同步社会互动

3.1. 协同运动

协同运动是最基本的同步互动形式。Cui等(Cui et al., 2012)利用fNIRS超扫描技术探索了人们在合作与竞争协同按键任务中的脑区同步性差异。该研究采用双人按键任务范式,由两名实验对象同时操控按键进行。采取Cui等(Cui et al., 2012)的实验范式,Baker等(Baker et al., 2016)和Cheng等(Cheng et al., 2015)分别探索了性别对合作按键的影响。Pan等(Pan et al., 2017)探索了亲密关系对合作按键的影响。同样是采用Cui等(Cui et al., 2012)的实验范式,Pan等(Pan et al., 2017)将受试者分为陌生人、朋友和情侣三组,性别搭配都是男–女配对。结果发现,合作按键的反应时脑间差异在情侣间最小、朋友间次之、陌生人间最大。另外,Pan等(Pan et al., 2017)用格兰杰因果分析的方法考察了情侣间脑功能连接的方向性,发现女性传给男性的脑间同步性比男性传给女性的要强。Liu等人(Liu et al., 2023)使用基于fNIRS的超扫描技术测量了熟悉的同性二人组在三个合作任务(合作按键、七巧板和叠叠游戏)中的大脑活动。还测量了二人组的共情特质和人格特征,以研究个体特征与神经标记之间的关系。结果表明:不同合作任务在社会认知、行为反应和认知加工三个维度上的脑内激活和脑间同步存在显著差异;其次,在合作任务中,男性参与者需要更强的脑内激活才能达到与女性相同的脑间同步水平。在人际合作过程中,脑间同步在额叶和颞叶–顶叶连接中起着重要作用,相互预测理论对于理解合作行为的神经机制至关重要。

Park等(Park et al., 2023)结合了韩国民间棋盘游戏“Yut-nori”设计了一个具有韩国民族特色的实验范式,来重现社会互动,模拟现实世界中的社会活动。参与者要么与对手竞争,要么与对手合作,以有效地实现目标。实验中使用三种不同的fNIRS设备分别和同时记录前额叶皮层的血流动力学激活。使用小波变换相干性分析来评估前额叶脑间同步性,结果发现研究者观察到合作互动增加了整个感兴趣频段的前额叶脑间同步性,在额极皮层有显著的脑间同步。

Zheng等人(Zheng et al., 2023)采用领导–跟随者联合行动的实验范式研究脑间同步以及神经同步与合作程度的关系。该研究主要采用基于fNIRS的超扫描技术,测量了14对被试者。在这项任务中,沿着特定路径移动触觉设备手柄的参与者扮演领导者的角色,与此同时,另一个参与者产生一个指定的力,另一个触觉设备作为追随者。利用小波变换相干性分析方法,对两名被试分别来自前额叶、左侧运动脑区和右侧颞叶–顶叶脑区的fNIRS信号进行了脑间相干性分析。神经一致性与合作表现的相关分析表明,右前额叶和颞叶–顶叶区域同步性的增加与任务的整体合作表现呈正相关。

Nascimento等人(Nascimento et al., 2023)设计了由两名被试者一起拉小提琴的实验范式,采用基于fNIRS的超扫描技术测量了多个大脑的活动数据,并使用部分条件有向无环图和多元回归动态模型提出了一种两步网络估计方法来分析数据。该方法除了提供对时变参数的访问外,还估计了最佳概率网络表示,这可能有助于理解这两个参与者的脑对脑关联。该研究为社会互动过程中实验范式设计提供了新的视角——乐器演奏。

从以上的研究可以看出,研究者对于协同运动形式的社会互动十分的感兴趣,学界主要关心多人合作与竞争条件下的脑间同步性研究,进一步的研究会考虑到亲密关系、两性差异、共情特质以及角色扮演对脑间同步性的影响。竞争与合作是一种重要的社会互动行为,对人类的生存和繁衍起着至关重要的作用(Liu et al., 2023)。所以,理解研究合作竞争的神经相关因素十分必要,研究合作的神经相关因素也是社会认知领域的一个重要课题。

3.2. 目光交流

目光交流是社会互动中非常重要的社交线索。眼神互动在人类信息处理中的优先级很高,对于非语言沟通而言,目光的互动更是传递信息的重要媒介。Hirsch等(Hirsch et al., 2017)对比了“在线”的目光交流和“离线”的目光接触两种过程,使用fNIRS设备同时检测两名受试者的额叶、颞叶等区域,发现“在线”的目光交流的激活强度明显要高于“离线”的目光接触,这一区域与语言产生有关。该研究对眼睛交流过程中的神经机制进行了探索。面对面观察面部表情通常会引起观察者的模仿做出类似表情,这与和谐的情绪体验有关。Hirsch等人(Hirsch et al., 2023)采用了一个两人互相观察的实验范式,在现场面部处理过程中采用基于fNIRS的超扫描技术,同时测量了眼动追踪、面部分类和情绪评级。受试者分为两组,其中一组“电影观察者”被要求在观看令人回味的电影短片时做出自然的面部表情,另一组是“看脸者”,看的是看电影者的面部表情。在面部表情眼神的交流过程中,基于伴侣影响等级协变量的情绪感染的神经关联包括角回和边缘上回,而面部活动单元的神经关联包括运动皮层和附侧面部处理区。

研究结果表明,研究面对面目光交流的互动可以推进对社会互动科学的理解,是一种值得深入研究的交互形式。

4. 交替互动

4.1. 双人游戏

Liu等人(2015) (Liu et al., 2015)采用圆盘游戏探索了交替社会交互中,合作与竞争条件下不同角色之间的单人大脑活动与脑间同步性的差异。脑间同步性结果表明,只有在竞争条件下,双侧额下回和顶下小叶表现出显著脑间同步性。这一结果与Cui等发现在合作条件下存在脑间同步性增强的结果相矛盾,为此Liu等(Liu et al., 2017)在2017年进行了后续的研究,将先前的实验范式进行了改进,取消了不对等的角色设置并加入了共情的特质测量,结果发现竞争条件下右侧顶下小叶和右侧颞上沟出现了显著脑间同步性,而合作条件下左侧顶下小叶,右侧颞上沟和双侧额下回出现显著脑间同步性。Liu等(Liu et al., 2016)在2016年用叠叠乐的游戏方式,探索了在自然真实条件下伴随语言沟通的社会互动过程中的脑间同步性。该游戏分为三种条件:合作、竞争、单人模式。结果发现,相比于单人条件和对话条件,合作和竞争条件都发现了右侧前额叶的脑间同步性增强,这提示该区域参与了目标导向的复杂社会互动和决策过程。

从以上的研究中,不难发现研究者对于交替互动中合作与竞争条件下的双人游戏互动对脑间同步性的影响问题较为关注。

4.2. 决策

面对面互动是一种最常见的社会交互形式,它能够帮助促进人们对他人意图的理解。Tang等人(Tang et al., 2016)在2016年采用并改进通牒游戏的范式,对比了面对面这一因素对脑间同步性的影响。实验结果发现,面对面促进了参与者之间的意图的共享,增强了右侧颞叶–顶叶联合区的脑间同步性,并且共享意图与右侧颞顶叶联合区的脑间同步性呈显著性正相关,这表明面对面提供了与他人分享心理状态的线索,能够促进人与人之间的理解,潜在的神经过程表现为参与理解他人意图的脑区在人与人之间出现同步性。决策除了其不确定性还存在一定的风险。

Zhang等人(Zhang et al., 2017a)用扑克牌赌博范式,研究了性别对风险决策的脑间同步性的影响。结果发现,在寻求风险时,女性和男性的前额叶脑间同步水平都显著高于回避风险时,对于女性来说,还出现了左侧颞叶–顶叶联合区的脑间同步水平显著升高。在后续的研究中,Zhang等人(Zhang et al., 2017b)还发现,在游戏过程中,女性之间的目光交流要显著多于男性,这也验证了女性在风险决策时会更多地揣测他人意图。Zhou等人(Zhou et al., 2023)设计了一种新颖的合作任务,其中二名参与者扮演具有不同技能和知识的操作员或导航员的角色,共同完成任务。使用基于fNIRS的超扫描技术,发现当操作员从导航器而非从计算机接收指令时,两个人之间的右颞叶–顶叶交界处的脑间神经同步更强。进一步使用格兰杰因果分析的定向分析显示,在操作者的大脑中,信息流从颞叶到顶叶,然后到运动前皮层。这些发现为社会导航的神经机制提供了实证证据,并突出了颞叶–顶叶交界处在不确定群体问题解决情境下对沟通和共同注意的重要性。

Zhao等人(Zhao et al., 2023)利用基于回合制的气球模拟风险任务,研究了不同人际关系和人际取向下的群体决策倾向。基于fNIRS的超扫描方法也揭示了前额皮质相应的脑间同步模式。行为结果表明,与陌生人组相比,朋友组中的二人表现出不确定性厌恶倾向。fNIRS结果显示,在不同反馈下,左侧额下回和内侧额极皮质的反馈相关脑间同步受到人际关系的调节。此结果表明,在不同的人际关系中,不同的行为反应和脑间同步模式是群体决策的基础。

4.3. 言语交流

面多面交流虽然是人们进行沟通的重要形式,但是随着互联网的不断发展,短信、电话、邮件等越来越多地取代着面对面的交流方式,占据了人们的日常生活。面对面交流能够提供许多非语言线索,如面部表情、身体姿态等,而且面对面相比于其他形式连续性更强,使交流者更具带入感。这两个独有的特点影响着交流过程中的行为和神经过程。Jiang等(Jiang et al., 2012)在2012年研究了自然情境中的面对面语言交流的脑间同步性。实验中,两名受试者分别进行面对面对话、背对背对话、面对面独白和背对背独白。研究主要关注左半球的大脑活动,包括左侧额叶、颞叶和枕叶。结果发现只有在面对面交流的情境下,左侧额下回出现了显著的脑间同步性增强,其他条件下都没有出现这一效应。此后,Jiang等人(Jiang et al., 2015)在2015年又采用无领导小组讨论的范式,探索了领导者产生与脑间同步性的关系。结果发现,相比于没有产生领导者的小组,自发产生领导者的小组在左侧颞叶–顶叶联合区的脑间同步性显著增强。

Holper (Holper et al., 2013)等在2013年采用fNIRS设备研究在教学中老师与学生进行言语交流的过程并记录他们的脑活动。实验者根据教学结果,把受试者分为知识传授成功组和未成功传授组。结果发现,传授成功组老师和学生之间的脑间同步性显著高于未成功传授组。这是第一例在自然教学场景中研究师生大脑活动的研究,揭示了脑间同步性与知识的传递有关。Liu等人(Liu et al., 2017)也采用师生对参与教学任务时的交流模式(面对面交流模式/计算机媒介交流模式)和先验知识状态(有与没有)。利用功能性近红外光谱,同时记录了两组教师和学生的大脑活动。教学结束后,评估师生互动感和教学效果。在有先验知识的面对面教学条件下,左前额叶皮层的任务相关人际神经同步较高,这种脑间同步感知互动与学生考试成绩之间的关系。研究结果揭示了交际模式与学生知识状态之间的相互作用对教学效果的影响。现如今越来越多的社交互动正在视频会议平台上进行。

Balters等人(Balters et al., 2023)通过fNIRS探索虚拟交互动,观察行为、主观体验和神经“单脑”和“脑间”活动的潜在影响。实验一共扫描了36对男女组合实验队,他们在真人或虚拟条件下从事三种自然任务(即解决问题,创造性创新,社会情感任务)。结果发现在虚拟环境中,会话轮流行为减少了。鉴于会话轮次与积极社会互动的其他指标相关,这一指标可能是亲社会性的互动指标。此外,还发现虚拟互动中平均和动态脑间相干性的改变模式。脑间连贯模式是虚拟状态的特征,与会话轮换减少有关。这些发现可以为下一代视频会议技术的设计和工程提供理论支持。

在言语交流的社会互动中,研究者主要关心面对面与非面对面的交替交互,无论是自然情境中的面对面语言交流还是特定的教学情境中,基于fNIRS的超扫描技术都能有效的为研究者提供便利的条件与高生态效果。

5. 结论

本研究对基于fNIRS的超扫描技术在社会互动中的应用进行系统回顾,发现随着神经成像设备便携度的提升,fNIRS作为新型技术越来越多地应用于各种各样的自然交互场景中,并且普遍发现人们在进行社会互动时存在脑间同步的现象。总的来说,研究者主要关心以下两方面问题:一方面是交互模式对脑间同步性的影响,比如同时互动与交替互动,合作与竞争,面对面互动与非面对面互动等;另一方面是被试者属性对脑特质、亲密关系、两性差异、角色扮演、共情特质等的影响。

从以往的研究可以看出,利用基于fNIRS的超扫描技术进行社会互动研究的实验范式生态效度高,非常接近甚至是等同于真实生活中的交互场景,丰富了传统社会神经科学的研究领域,并为研究者探索各式各样社会交互动过程的神经表征提供了便利的条件。然而高生态效度可能带来的问题也不容小觑,比如复杂的交互行为使实验操控难以把控,交互事件的节点的设计难以精确量化把控等。这些问题需要研究者在合理设计实验范式的同时做到尽可能全面记录实验过程(如录音、录像等) (Liu et al., 2019),为实验后的交互行为分析提供充分的数据支持。

在数据采集与分析方面,基于fNIRS的超扫描技术使研究者能够从两个方面去理解社会交互的神经机制(Hirsch et al., 2017):一是在社会交互过程中个体脑的参与区城和活动特点;二是交互过程中的脑间连接的各种属性。目前的超扫描数据分析方法主要基于线性模型,使用相干性分析、格兰杰因果模型等常规方法。以后的研究可以借鉴EEG等其他成像模态,引入一些非线性的方法指标,如互信息、复杂性分析,小波变化等。除了文中所提及的实验范式,未来的研究可以开发新的实验范式从新的角度去研究社会互动中交互个体的大脑活动变化,还可以利用NIRS设备可扩展性强的特点,进行更大规模的群体交互、多地远程交互的研究(Duan et al., 2015);还可以将超扫描技术同各领域的研究内容结合起来,将个体之间的大脑活动的关联性勾勒出来。