1. 引言

盗窃罪是古老而又常新的犯罪。在财物单一的年代,犯罪手段与行为模式也比较单一,作为行为的“盗窃”的概念就是从一次次犯罪当中抽象归纳而来。而作为刑法上的“盗窃”,不仅要包含通常的“盗窃”的概念,也要随着时代的发展不断调整其含义。关于盗窃罪的构成要件之争,学界的研究成果已浩如烟海,要做详尽的讨论恐力有不及,故笔者拟从“盗窃”的意涵、“转移占有”的区分、“非法占有目的”的实质三个方面阐释盗窃罪应当具备的构成要件。

2. “盗窃”的扩张意涵

根据东汉许慎编著的《说文解字》,“盗,私利物也。从㳄,㳄欲皿者”,也就是说,“盗”是指偷偷地将好东西窃为己有,字形采用㳄作边旁,表示对他人的贵重器皿垂涎欲滴。根据《新华字典》,“盗”译为用不正当的手段营私或谋取,“窃”译为用不合法不合理的手段取得。从《说文解字》到《新华字典》对“盗窃”的解释看,“盗窃”的含义已经发生了重大变化。首先是盗窃的对象,在《说文解字》中,认为盗窃的对象是贵重器皿等好东西,而《新华字典》中盗窃的对象更广。其次,《说文解字》认为盗窃必须是“偷偷地”,即秘密窃取,而《新华字典》则不认为盗窃必须秘密进行。时至今日,仍有大部分学者认为刑法中的盗窃罪,必须要求秘密窃取。

“秘密窃取说”支持者的主要理由有:其一,若采取“公开窃取说”作出不利于被告人的解释,超出国民预测可能性,违反罪刑法定原则 [1] ;其二,盗窃罪的秘密性在主客观方面统一,不取决于外在因素,而在于行为内部的统一 [2] ;其三,“秘密窃取说”遵循“从整体到部分”的类型考察思维方式,与盗窃罪的类型化立法机理在实质上是一致的 [3] ;其四,承认盗窃不必秘密进行的国家没有抢夺这一概念,但是规定抢夺罪的国家几乎都认为盗窃罪需要秘密进行 [4] ;其五,由于“秘密”和“公开”的互斥关系,只要确定行为方式是“秘密”或者“公开”,就可以肯定构成盗窃还是抢夺,能够有效避免盗窃和抢夺在定性上的混淆 [5] 。

而“公开盗窃说”支持者认为:其一,坚持盗窃必须秘密进行会导致盗窃罪与抢夺罪形成A与非A的对立关系,即只要不成立盗窃,就必然成立抢夺,这将会导致罪刑不适当等一系列问题;其二,“秘密”与“公开”,只存在于行为人的主观认识中,客观上无法区分,“秘密窃取说”混淆了主观要素与客观要素的区别;其三,将公开平和取得他人财物行为认定为抢夺罪,有违抢夺罪的文义与依据现行法对抢夺的体系解释;其四,放弃盗窃罪必须秘密进行可以避免盗窃罪与抢夺罪之间的构成要件出现空隙。其五,随着电子监控的使用范围扩大,公开盗窃可能成为盗窃的常态,无论“主观秘密窃取说”还是“客观秘密窃取说”都无法解释行为人故意在电子监控下拿走被害人财物的行为 [6] [7] [8] [9] 。

针对传统的盗窃行为,即犯罪对象是实体财产的盗窃行为,“秘密窃取说”尚有一定可取之处,但是,面临层出不穷的通过网络形式的盗窃行为,“秘密窃取说”显然无法取得优势,也无法满足打击网络犯罪的现实需求。为解决网络犯罪案件的法律适用问题,对传统犯罪进行合理扩张解释是相当有必要的 [10] 。笔者认为,放弃对“秘密窃取说”的坚持,转而采取“公开盗窃说”。

首先,“秘密窃取说”认为盗窃必须秘密进行,暂不论所谓秘密进行是指主观上的秘密、客观上的秘密还是主客观一致上的秘密,“公开盗窃说”认为盗窃既可以秘密进行,也可以公开进行。详言之,“公开盗窃说”不需要对行为是否是秘密进行做出判断;而“秘密窃取说”认为认定行为是否构成盗窃罪,对秘密的认定是必不可少的前置性条件,只有判定某一行为是否秘密进行,才能进行接下来的判断,如果不能判定是秘密进行的,就只能考虑是否成立抢夺罪。但是,通过网络进行的侵财行为,许多情况下从根本上来说就无法判定是秘密还是公开。在通过发送链接引导被害人点击,进而转走支付宝、微信、银行卡里余额的案件中,行为人主观上不会考虑是秘密进行还是公开进行(如果是“秘密”的,就不应该发送给被害人;如果是“公开”的,就要将真实意图全部告知,不存在部分“公开”的情况)。在客观上,被害人手动输入自己的信息,导致信息泄露,财产受损。被害人知道并参与配合行为人的行为,但是不清楚行为人的真实意图。在此情况下,客观上能否认定行为是“秘密”还是“公开”?答案是否定。因为“秘密”与“公开”是相互排斥的关系,同一行为,不能认为既是“秘密”的,又是“公开”的。并且,由于被害人缺乏处分意识,也无法认定行为人构成诈骗罪。若采取“秘密窃取说”,在无法认定客观行为或者行为人主观上是否属于“秘密”时,便只能认定行为人构成抢夺罪。至于“秘密窃取说”支持者所说将“公开盗窃”解释为盗窃超过国民预测可能性,有违罪刑法定原则,若将上述行为认定为抢夺罪,恐怕有过之而无不及。因此,坚持“公开盗窃说”认定上述行为成立盗窃罪是相对合理的。在司法实践中,也不乏将上述行为认定为盗窃罪的案例。1

其次,不能一味强调“盗窃”的文本含义和历史含义而忽略“盗窃”的实质内涵。“秘密窃取说”支持者认为,自古以来,我国的传统文化观念以及一般社会主体都认为盗窃具有秘密性,秘密窃取就是盗窃行为的必要特征,“公开盗窃说”有悖历史解释 [11] 。诚然,“当一个语言表达经过规约化和高度词汇化的演变后,原本新鲜的隐喻也就逐渐变成死喻。不可计数的隐喻性语言形式经过长期反复的适用,其中隐喻的意象图示已深深植根于人们的意识当中,原本的语义冲突在频繁的使用当中已经消解,已成为普普通通的语言,一般情况下人们无法意识到隐喻的存在 [12] 。”盗窃罪是由秘密窃取他人行为概括而来,一般观念也确实认为盗窃需要秘密进行,秘密性逐渐从盗窃罪的隐喻变为死喻,秘密性与盗窃罪两者似乎不可分割。将盗窃的行为模式限定为秘密进行,是相当自然的合理解释。但是,刑法用语的真实含义是不断变化的。“有的国家刑法制定了近百年,近百年来,无数的学者、法官、检察官、律师都在解释刑法;而且,只要该刑法没有废止,还将继续解释下去。之所以如此,并不是难以寻找立法原意,也不是难以揭示刑法用语的客观含义,而是因为生活事实在不断变化,刑法用语的含义也在不断变化 [6] 。”从盗窃罪出现伊始到现在,已经过漫长的时间,不能完全根据过去盗窃的含义照搬解释当今的刑法。在古代或者说新中国成立之初,并未进入网络社会,盗窃的对象仅还局限在有体物。随着社会的发展,财物的范围不断扩大,财产的形式也愈渐多样,如若始终坚持传统的认知去理解刑法用语,刑法的发展也会停滞不前,也不能满足实际需要。并且,不能由于所谓的“公开盗窃说”不符合文义解释、历史解释而否认其合理性。文义解释、历史解释都只是刑法解释的方法之一,虽然一般来说,文义解释的结论更符合普罗大众对刑法的理解,但是,文义解释的效力并不绝对优于其他的解释方法 [13] 。对刑法用语的解释,应当依照实质解释论展开,即“当某种行为并不处于刑法用语的核心含义之内,但具有处罚的必要性与合理性时,应当在符合罪刑法定原则的前提下,对刑法用语作扩大解释” [14] 。故而,在实质解释的方法下,也应当秉持“公开盗窃说”。

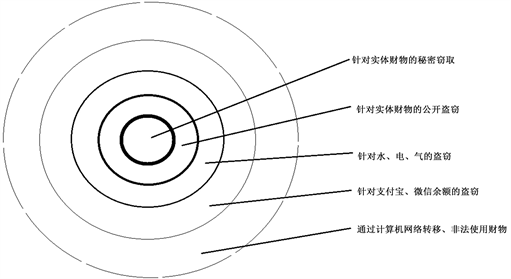

最后,“秘密窃取说”不适当地限缩了盗窃的行为模式。“盗窃”的语义范围正在扩大,“公开盗窃说”更符合这一趋势。在我国79刑法的侵犯财产罪当中,只在第151条规定了盗窃的一种行为模式,在97刑法当中,除第264条之外,第196条、210条、265条也适用盗窃罪的规定处罚。盗窃罪的行为模式在刑法中已经由盗窃扩张到盗窃增值税专用发票、可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,以牟利为目的的盗接他人通信线路、复制他人电信号码或者明知是盗接而使用,盗窃信用卡并使用的行为。在司法实践中,也出现许多与传统“盗窃”行为不相符的盗窃。如行为人通过软件及插件拦截手机充值订单并修改参数,将充值订单的支付金额修改为1分钱或0元;2行为人侵入被害人网络服务数据库,窃取被害人法行的游戏点卡数据;3行为人通过网站积分系统存在的漏洞,采用反复兑换积分的方式窃取积分,尔后兑换现金;4行为人发现在店内POS机上买单获取会员卡积分后再退单时积分不会扣减,遂采取上述方式盗取积分,并将积分出售、盗充牟利;5行为人利用被害人微信公众号的支付安全漏洞,通过Fiddler软件修改充值数据,支付0.01元获得3000元充值并消费。6上述案件均被认定为盗窃罪,但行为与一般意义上理解的传统“盗窃”行为已大相径庭。将上述行为认定为盗窃行为是否超出“盗窃”所能包含的词义涵摄极限从而有违罪刑法定原则呢?答案是否定的。一般意义上理解的传统“盗窃”与利用网络转移财物等新型“盗窃”行为同属于“盗窃”的词义范围之内,不过一般意义上理解的传统“盗窃”处于盗窃罪中“盗窃”词义的核心位置,可以用它来鉴别盗窃罪中“盗窃”词义的其他成员。按照与一般意义上理解的传统“盗窃”的相似程度区分它们在盗窃罪中“盗窃”词义的位置,由典型到最不典型,和一般意义上理解的传统“盗窃”差别最大的行为即最不典型的“盗窃”,处于“盗窃”和其它词义的边界上(见图1) [15] 。

Figure 1. Schematic diagram of the meaning range of “theft”

图1. “盗窃”词义范围示意

由于窃电、窃水等行为在司法实践中早以盗窃罪定罪处罚,国民对盗窃罪的预期是较为宽泛的,“秘密窃取说”的支持者不必在主观上过度想当然地限定臆测国民预期的可能性。并且随着犯罪分子通过网络进行“盗窃”的行为模式不断“创新”,僵化理解“盗窃”的词义范围必然也会使司法实践陷入困境。在此意义上,“公开盗窃说”比起不适当地限缩了盗窃行为模式的“秘密窃取说”也更为合适。

3. “转移占有”的“二分”理论

刑法教科书认为盗窃是指违反被害人意志,将他人占有地财物转移为自己或第三人占有的行为。其中转移占有表现为零和关系即行为人取得占有被害人就丧失对同一财物的占有,单纯排除他人对财物的支配不属于盗窃行为。同时,刑法第265条在盗窃罪的对象上属于注意规定,但就盗窃行为而言属于法律拟制即将不符合盗窃罪行为特征的行为拟制为盗窃行为 [16] 。“本罪(指盗窃罪——引者注)的行为对象是公私财物即他人占有的财物和财产性利益……作为本罪对象的‘他人占有的财物’中的‘占有’,就是在事实上支配财物。行为人在客观上具有占有财物的事实,主观上具有占有财物的意思的话,就可以成立占有 [17] 。”“本罪(指盗窃罪——引者注)的客观方面一般表现为以秘密窃取的方法,将公私财物转移到自己的控制之下,并非法占有的行为 [18] 。”“本罪(指盗窃罪——引者注)在客观方面表现为违背占有人的意思,以平和手段将财物转给自己或者第三人占有的行为 [19] 。”由此可以看出,盗窃行为需要转移占有是我国刑法学界的通说。必须承认的是,在以实体财产为犯罪对象的盗窃场合,如果不认为盗窃以转移占有为前提,便无法区分盗窃行为的着手、中止、既遂和未遂状态,也会导致盗窃罪的过分滥用。不过,针对无体物和通过网络进行的盗窃而言,能否依据“事实占有说”对占有是否转移抑或是何为占有进行判断是一件相当困难的事情。在冲卡逃费案件中,逃费行为人的与被害人的债权之间虽具有转移关系,但这一债权债务关系难以解释为占有的对象而发生转移占有,即必须要求占有转移不能得出冲卡逃费行为成立盗窃罪的结论 [20] 。但是,在司法实践中,冲卡逃费行为也被认为构成盗窃罪7这无疑与成立盗窃罪需要占有转移不相符。完全套用“事实占有说”的解释论忽视了实体财产转移与利益变动的区别,具有片面性 [21] 。

基于此,有学者提出“规范占有说”,即“在根据社会规范所形成的禁忌空间内,将某物归于某人的分配” [22] 。“规范占有说”旨在为财产性利益的“占有”提供指引性原理,舍弃“事实占有说”难以为财产性利益和的“占有”提供依据的部分,保留“禁忌空间”这一内核,进而为所有刑法保护的无论是实体财产还是财产性利益提供共通的判断准则。“规范占有说”无疑扩充了“占有”的外延,能够合理解释针对财产性利益的盗窃满足转移占有这一构成要件。但是,根据“规范占有说”对“占有”进行判断除需事实判断外,还需引入观念判断 [23] ,会使得不同主体对是否属于“占有”得出完全相反的结论。尽管“规范占有说”支持者引入“单独占有判断的一般流程” [22] ,但其中“社会规范(公众观念)”这一要素过于抽象导致根据“流程”依然无法得出准确结论。此外,“规范占有说”彻底抛开了占有概念的事实属性而走向极端,混淆了占有转移和财产转移 [24] 。以占有代替财产性利益的取得,掏空了占有的实施内涵,只会导致事实性占有概念的崩塌 [20] ,除权益损害的结果外,盗窃罪的客观构成要件部分再也没有实质性的内容了 [25] 。

针对实体财产与财产性利益,许多学者似乎陷入了误区,一定要找到一个能适用实体财产和财产性利益的共同理论。一方面通过“事实占有说”将财产性利益纳入占有的对象,解释起来过于牵强;另一方面,通过“规范占有说”既要解决财产性利益的“占有”问题,又要调和实体财产与财产性利益这两种在形式上存在巨大差异对象之间的矛盾,既过于抽象无法适用,又动摇了“占有”概念的根基。不妨将实体财产与财产性利益等进行区分,实体财产继续适用原本的“占有”概念,财产性利益寻找与之契合度更高的新理论。有学者创设性的提出将“取得”作为“占有”的核心概念,即“盗窃是指自始未经本人同意或违反本人之意思,以非暴力的手段转移控制而取得公私财产的行为”,并在此基础上针对实体财产和财产性利益,设置盗窃实体财产与盗窃财产性利益两个二级概念。在针对盗窃实体财产的场合,应维持“占有”的相对保护立场;在针对盗窃财产性利益的场合,可设置为越位行使事实性权限,即财产性利益盗窃的实行行为是越位行使事实性权限以转移控制财产性利益的行为 [20] 。上述理论可以概括为“分层级的二分理论”。“分层级的二分理论”在大体上具有合理性,不过在针对实体财产盗窃的场合,可能还是会存在一些问题。我国关于盗窃罪的犯罪既遂标准学说有“损失说”、“失控说”、“控制说(取得说)”、“失控加控制说”、“占有数额说”、“非法占有目的实现说”、“既遂标准一元说”、“双重标准说”,其中“控制说(取得说)”是我国盗窃罪既遂标准的通说 [26] [27] 。“分层二分说”在一级概念上,仍然未将实体财产和财产性利益彻底分开,关于“盗窃”概念的表述之中“转移控制而取得公私财产”采用“控制”和“取得”,可能会将盗窃罪的成立与盗窃罪的既遂概念混淆,给盗窃罪的犯罪停止形态认定造成困难。

不可否认的是,盗窃实体财产与盗窃财产性利益共用“盗窃公私财物”这一构成要件,两者应能被共通的客观构造所包含,盗窃实体财产与盗窃财产性利益的客观构造是这一共通要件的两种类型 [21] 。“事实占有说”与“规范占有说”均认为这种共通的构造是“转移占有”,因转移占有对象是实体财产或是财产性利益而区别不同类型。不过,将“转移占有”作为两者共通的客观构造并不妥当。笔者试提出“完全二分说”,即盗窃是指自始未经本人同意或违反本人之意思,以平和手段转移公私财物为自己、他人占有或者越位行使事实性权限以获取财产性利益的行为。首先,肯定针对实体财产盗窃的转移占有,使盗窃罪的构成要件发挥其应有的功能,不至于为了强行纳入财产性利益给盗窃罪的构成要件造成崩溃性的冲击。其次,将实体财产与财产性利益在一级概念上直接做区分,行为模式与犯罪对象结合,可以有效应对教义学上的解释困境。再次,采取以上表述不会与盗窃罪既遂标准产生冲突,现行盗窃罪的既遂标准仍然适用。最后,区分实体财产和财产性利益只需进行事实判断,几乎不用价值判断,不同主体根据“完全二分说”可以得出相同的结论,提升司法的准确性。

4. “非法占有目的”的实质

我国刑法学界普遍认为非法占有目的是盗窃罪(包括其他财产犯罪)的主观构成要件要素,行为人主观上具有非法占有目的是成立盗窃罪的必备要件 [28] 。但是,却存在关于非法占有目的基本含义之争。第一种学说“排除意思与利用意思说”认为,非法占有目的是指排除权利人,将他人财物作为自己所有物,并遵从财物的用途对之进行利用或处分的目的;第二种学说“排除意思说”认为非法占有目的是指行为人将自己作为财物的所有人进行支配的目的;第三种学说“利用意思说”认为,非法占有目的是指遵从财物的用途进行利用的意图 [29] 。

“排除意思与利用意思说”其中“排除意思”是指行为人意图长期排除所有权人对财物的实力支配和利用,在使用盗窃的场合,因行为人不具有长期排除所有权人对财物的实力支配和利用意思,而不成立盗窃罪;“利用意思”是指行为人意图将他人的财物视为自己或第三人所有的财物,在以丢弃、毁坏为意图转移占有他人财物的场合,因行为人不具备使用财物的意图,而不成立盗窃罪 [30] 。“排除意思 + 利用意思说”只能在极小范围内将使用盗窃行为认定为盗窃罪,几乎无法实现堵截处罚漏洞的目的 [31] 。“排除意思与利用意思说”中的“排除意思”具有“持续所有”的特征,意味着行为人意图将他人之物视为自己之物而长期控制和支配,这一特征使得非法占有目的与使用意图、挪用目的相区别 [32] 。我国《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2013] 8号) (下称《盗窃解释》)第10条规定,偷开他人机动车导致车辆丢失的,以盗窃罪定罪处罚;为盗窃其他财物偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆或者将车辆遗弃导致丢失的,将被盗车辆的价值计入盗窃数额;为实施其他犯罪偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆或者将车辆遗弃导致丢失的,以盗窃罪和其他犯罪数罪并罚。根据《盗窃解释》的相关规定,即便偷开他人机动车不具有排除意思,造成严重后果(导致车辆丢失或使用后非法占有)也应以盗窃罪定罪处罚。“排除意思与使用意思说”无法就偷开机动车作出合理解释,也与《盗窃解释》的相关规定不符。此外,“排除意思”需要以“占有”为基础展开,在前文中围绕财产性利益能否适用“占有”概念已作出详尽的论述,即以财产性利益为中心的不具有实体的财产不能成为盗窃罪中“占有”的对象,故而,“排除意思”在应对以财产性利益为犯罪对象的场合不具有解释张力。

“排除意思说”排除行为人对盗窃罪的犯罪对象具有“利用意思”,认为非法占有目的仅包括排除财物所有人的占有。但是,仅以“排除意思”作为非法占有目的的实质内涵,可能会导致盗窃罪与其他财产犯罪之间的构成要件混同,无法准确发挥盗窃罪构成要件的效用。在以毁坏他人财物为意图取出财物并随后毁坏该财物的场合,根据“排除意思说”该行为构成盗窃罪;在以毁坏他人财物为意图取出财物但其后没有毁坏该财物而只是单纯放置的场合,根据“排除意思说”该行为构成盗窃罪;在以毁坏他人财物的意图取出财物但其后产生利用意图利用该财物的,根据“排除意思说”该行为构成盗窃罪 [29] 。如果采用“排除意思说”,将上述行为均认定为盗窃罪,无疑模糊了盗窃罪与侵占罪、故意毁坏财物罪的边界,侵蚀了侵占罪和故意毁坏财物罪的构成要件基础,使得侵占罪与故意毁坏财物罪没有适用的空间。“排除意思说”和“排除意思与利用意思说”还面临共同的问题。“排除意思说”和“排除意思与利用意思说”的理论前提是,盗窃罪的对象仅限于实体财产,并且盗窃罪的客观构成要件是对实体财产的占有发生转移。因此,这两个理论无法对没有占有转移但通过使用财物消耗其经济价值的行为进行处罚。然而,不法利用他人财物通过实际使用使得财物的利用可能性变为现实,并带来具体的利益。即使没有将财物带走的行为,在不转移占有的情况下,不法利用他人财物同样会获得实际的财产利益,并给他人造成财产损害 [31] 。

根据我国刑法的规定,盗窃罪量刑范围是3年以下有期徒刑、拘役、管制至无期徒刑,故意毁坏财物罪量刑范围是3年以下有期徒刑、拘役、管制至七年以下有期徒刑。从法定刑的设置看,盗窃罪作为取得型财产犯罪最高法定刑可以到无期徒刑,故意毁坏财物罪作为毁弃型财产犯罪法定刑最高只到七年以下有期徒刑。由此可见,为了能从根本上区别盗窃罪与故意毁坏财物罪,有必要以“利用意思”作为盗窃罪的主观要件。其内涵可以理解为“享受由财物产生的某种效用的意思”。这种意思比之单纯的“取得物品的利用可能性的意思”更具有实质性意义。出于这种意图而实施的取得他人财产的行为,由于具有更强烈的动机,可以认定其责任更重。如此一来,就可以将“利用意思”认为是加重取得型财产犯罪的行为责任的责任要素 [33] 。在此意义上,“利用意思”是“非法占有目的”不可或缺的内涵。

有学者认为,“排除意思”的功能在于区别成立盗窃罪与擅自暂时使用的情形(“使用盗窃”或“使用侵占”),并由此认为暂时使用的行为不成立盗窃罪 [34] 。不同于《日本刑法典》与《德国刑法典》中有明确关于无权使用交通工具的规定(《德国刑法典》第248条b:交通工具的无权使用。行为人违反有权者的意志使用动力交通工具或者自行车的,处三年以下的自由刑或者金钱刑,如果该行为没有在其他的规定中被用更重的刑罚加以威吓的话 [35] ;《日本刑法典》第322条:未经占有人的同意,一时使用他人的汽车、航空器或者其他备有原动机的交通工具的,处三年以下惩役、十万元以下罚金或者拘留 [36] ),我国刑法中并未对使用盗窃行为作出明文规定,而是在《盗窃解释》中认为使用盗窃同样构成盗窃罪。虽然在《盗窃解释》中偷开他人机动车成立盗窃罪以车辆丢失为要件,但是这与我国刑法的立法模式相关,并不能成为否认使用盗窃行为构成盗窃罪的理由。我国刑法中以数额和情节作为盗窃罪刑罚梯度适用的标准,第264条规定,“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑……数额巨大或者有其他严重情节的……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的……”。《盗窃解释》第10条规定,“偷开机动车,导致车辆丢失的,以盗窃罪定罪处罚”。从刑法第264条与《盗窃解释》第10条的条文表述来看,“偷开机动车”与“盗窃公私财物”都是行为模式,“导致车辆丢失的”与“数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的”对应,属于情节要素(在刑法264条的表述中,“数额巨大”与“其他严重情节”相对应,“数额特别巨大”与“其他特别严重情节”对应,可以将“多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃”概括为与“数额较大”相对应的“较严重情节”),“以盗窃罪定罪处罚”与“处三年以下有期徒刑”则同属法律后果。是故,“偷开机动车”同“盗窃公私财物”一样,行为本身即具有刑事违法性,只是需要“导致车辆丢失”这一“较严重”的情节要素才使得“偷开机动车”行为具有非难可能性。因此,若认为“排除意思”属于“非法占有目的”不可或缺的内容,就只能得出“偷开机动车”不具有刑事违法性或者说不符合盗窃罪的构成要件,与我国的刑事法体系存在偏差。

“利用意思说”反对者认为,“利用意思说”忽视了非法占有的意图是对合法权利的侵害 [37] 。笔者认为,“利用意思说”恰恰在本质上重视非法占有的意图是对合法权利的侵害。从侵害财产犯罪的法益角度出发,日本的“财产转移视角”下的学说起码承认所有权是财产犯罪的保护法益,使用盗窃因侵害“使用”这一所有权的权能之一进而具有非难可能性;德国的“财产损失视角”起码承认合法的经济利益遭受损失是财产犯罪的保护法益,使用盗窃因取得物上的财产性利益使得权利人遭受相应经济损失进而具有非难可能性。并且,“利用意思说”也并非不能区分不可罚的使用盗窃行为与可罚的使用盗窃行为,可以依据侵害占有的程度等决定行为人可非难的违法性 [34] 。退一步说,即便在主观上无法对可罚的盗窃行为和与轻微的使用盗窃行为做出区分,也还可以“客观的财产损害为基点,通过罪量要素的设定,排除轻微的使用盗窃行为的可罚性” [38] 。

5. 结语

随着技术的进步,盗窃的表现形式日益多样化。如若始终坚持从传统的角度理解盗窃罪的构成要件,许多新出现的盗窃行为便无法进行处罚,导致处罚的缺位。在必要时,应当在罪刑法定原则之下,不断对盗窃罪作出新的解释,既顺应刑法的打击犯罪之需要,又符合刑法的保障人权之需要。

综上,所谓盗窃罪,是指自始未经本人同意或违反本人之意思,以平和手段转移公私财物为自己、他人占有或者越位行使事实性权限以获取财产性利益的行为。

NOTES

1参见广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03刑终1452号刑事裁定书;广东省深圳市中级人民法院(2016)粤03刑终1184号刑事裁定书;湖南省长沙市芙蓉区人民法院(2020)湘0102刑初767号刑事判决书;重庆市江北区人民法院(2019)渝0105刑初980号刑事判决书等。

2参见北京市第三中级人民法院(2017)京03刑终211号刑事裁定书。

3参见上海市第一中级人民法院(2013)沪一中刑终字第792号刑事裁定书。

4参见浙江省湖州市吴兴区人民法院(2013)湖吴刑一初字第122号刑事判决书。

5参见浙江省杭州市拱墅区人民法院(2016)浙0105刑初562号刑事判决书。

6参见广东省广州市海珠区人民法院(2017)粤0105刑初1125号刑事判决书。

7参见上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115刑初796号刑事判决书;上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115刑初787号刑事判决书;黑龙江省尚志市人民法院(2020)黑0183刑初91号刑事判决书;四川省攀枝花市东区人民法院(2020)川0402刑初27号刑事判决书等。