1. 引言

野外见习作为生物科学专业人才培养过程中不可缺少的重要环节,不仅可以对学生进行系统全面的培养,也是检验该专业教学质量、提供学生和社会联系的重要渠道 [1] 。因此,建立科学合理的实践教学体系是提升教学质量、实现创新型人才培养的重要途径和方法 [2] 。目前高校人才培养模式正由“知识型”转向“知识能力型”、“应试型”转向“素质型”,从而形成“学生为主、教师为辅”的教学模式,因此顺应大学人才培养大势,转变灌输式教学方式,进行启发式教学,增强学生综合能力的培养 [3] [4] [5] ,改进和完善实践教学体系变得极为重要。

2. 生物科学专业背景与野外见习实施意义

生物科学专业是以研究生物体的结构、功能、发育和进化等为主要内容的学科,该专业涵盖了细胞生物学、分子生物学、遗传学、生态学、生物化学、动物学、植物学等领域。学生在学习时要掌握生物体内部和外部的各生物过程相关理论,并可以应用这些知识来解决生物学问题。野外见习实践教学作为培养过程中的必经环节,对本专业发展有重要意义。

2.1. 野外见习实践教学活动有利于理论和实践教学相结合

野外见习实践教学活动为学生提供户外实践机会,学生亲自参与野外考察及观察,更近距离地认识自然环境及野外生态系统,更加直观地观察自然生态系统,经过实地考察发现各类动、植物的形态与环境的适应关系,加深对生物多样性与生态平衡相关理论的理解。认识动物和植物相互关系,对不同生物的生活习性、繁殖规律和生态学作用有进一步的认识,并对课堂理论进行运用和巩固,培养应用理论知识解决实际问题的能力。

2.2. 野外见习实践教学活动有利于团队沟通与团队协作能力的培养

野外见习教学实践活动中,学生通过自然环境下的实地调查、数据分析、标本采集制作等活动,需学会样品采集路线设计、取样方法选择、样品采集运输与制作的相关方法,从中获得提高,在一定程度上利于学生独立工作能力培养。同时,见习过程中以小组为单位形成见习成果,这就要求组员之间要进行密切沟通、紧密协作,因此就需要同学间共同去解决问题,做到分工明确,学会有效地交流与沟通,能够听取并尊重别人的建议,上述过程有利于发展学生团队沟通和团队协作能力,同时增强组织协调能力。

2.3. 野外见习实践教学活动有利于让学生充分认识自己

野外见习能帮助学生增强专业竞争力、重新定位职业方向、为今后职业发展打下基础。学生参加野外见习实践教学活动可以积累大量实践经验并开阔视野。野外见习给学生以实际经验,让学生能将学到的知识与技能运用到真实的环境之中。这一实践经验能够增加学生在就业中的竞争力,有助于其对所学专业领域实际应用情况进行深入了解,帮助学生探究兴趣及职业方向。通过亲身体验及练习,充分认识个人的特点,理性地做好未来职业规划,增强专业情感,提升专业吸引力与竞争力。

综上所述,生物科学专业野外见习实践教学活动为学生提供了理论和实践相结合的机会,可使学生深入了解自然界的生物多样性和生态系统,有机会在真实的自然环境中应用他们在课堂上学到的知识解决实际问题,让学生认识各种不同的生物群落和生态系统,从而加深对生物多样性的理解。同时,培养团队协作和领导能力,提供学生观察和解决生物学问题的机会。现就我校生物科学专业见习实施方案和效果作如下介绍。

3. 生物科学专业野外见习实践教学活动实施方案

我校生物科学专业见习在学校、学院、广大教师和历届同学的多方努力下,已由最初药植园(校内)与成都市动物园(校外)结合实施,发展为在四川大学自然博物馆参观,再到四川龙溪–虹口国家级自然保护区,再到动、植物资源极其丰富的峨眉山,地点不断更换,时间不断延长,设备不断完善,内容不断丰富,期间也走过新冠疫情低谷期,历程艰难曲折,如今已开始逐渐形成中医药院校背景下生物科学专业见习的特色实践课程。

3.1. 野外见习实践教学活动实施目标

本专业实践教学活动通过野外实地考察、野外观察、资料收集与分析等方式,让学生了解动、植物类群识别,标本采集与制作,生境信息采集与规范野外记录等野外调查与实验基本方法,熟悉检索表及相关参考书籍,能利用它们识别陌生动植物、理解动植物与周围环境之间的内在联系,具备野外生存技巧能等。通过对调查数据的分析,使学生加深了对动植物多样性的认识,能在见习地带内辨认并掌握主要植物类群的种类,认识动物生活环境及习性,并熟悉辨认动物的基本技巧,从而养成热爱自然、保护环境等生态文明意识。通过专业综合见习教学全过程,激发了学生学习生命科学专业的兴趣以及吃苦耐劳的精神、团队协作的意识等,增强了学生的自然感知力并培养了他们科学观察、实践动手的能力,与理论课堂和室内实验形成互补,弥补了理解上的局限,实现了理论与实践相结合。

3.2. 野外见习实践教学活动实施内容

根据人才培养模式要求,我校生科专业见习教学活动设定如下目标和内容:熟练掌握植物花、果实解剖结构,引导学生熟练掌握植物检索表的使用技巧,进而运用其进行未知植物的鉴别,熟知正确的植物标本采集和压制技术,以及采集记录单和标签的填写方法,深刻理解制作标本对生物科学专业学习和研究的重要性;同时,熟练掌握植物腊叶标本的制作方法和技巧。结合植物学课程特点,将野外见习作为本专业本科生培养方案中重要实践环节之一。通过在野外进行见习,引导学生深入了解动物的生境和生态系统,以便识别出各种动物类群的基本特征、动物类主要种类形态特征及其分布特点,结合教学过程中所接触到的各种野生动物,培养学生认识自然界的能力。通过学习昆虫类动物捕捉技术和标本制作技术的学生深入了解掌握小型动物标本的制作方法及制作技巧,从而系统掌握野外调查与研究所需的基本知识和基本方法技能,以加深巩固对本专业所学理论知识的理解。

3.3. 野外见习实践教学活动实施成绩评定标准

野外见习教学实践活动成绩评定,由学生主导,成立见习成果总结展示工作小组,对各小组集体所做视频、调查报告、动植物名录等,以及个人所写见习总结、所做动物标本和植物腊叶标本进行综合评比(见表1),同时高质量的见习报告,在学生中交流能起到很好的示范作用 [6] ,也作为评价指标,综合以上几个方面对见习中表现突出的小组和个人进行表彰。

Table 1. Assessment components and evaluation criteria for the “field internship in biological sciences” in biological sciences

表1. 生物科学“生物科学野外见习”考核成绩构成及评定标准

注:百分制100% = 小组成绩50% (植物名录25% + 见习报告15% + 见习视频10%) + 个人成绩50% (见习总结20% + 腊叶标本30%)。

4. 见习实施状况分析

目前,我校生物科学专业野外专业见习已连续实施9年,为了解新见习方案的实施效果,现采用问卷调查和访谈的形式进行相关研究,研究对象主要以新见习方案实施对象生物科学2019级和2020级两个年级为主。

4.1. 见习实施必要性统计与分析

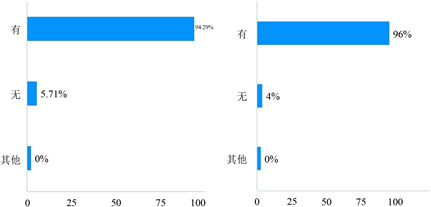

通过对2019和2020级生物科学野外见习课程实施前问卷调查数据分析发现(见图1),超94%的学生认为野外见习课程对本专业的素质培养必不可少,对野外见习课程认可度较高,该课程持续开展很有必要,课程实施和优化势在必行。不足6%的学生认为见习实践教学活动没必要开展,同时通过对比分析发现,距离学校相对较远的峨眉山见习在一定程度上提高了学生对该教学活动的认可度,说明本次教学改革中的地点调整是有必要的。总体而言,学生对见习期待度较高,同期进行的期望值调查结果显示,多数同学认为可以学习新知识,对专业知识进行系统掌握,且通过对动植物的观察,认知能力可获得提升。

Figure 1. Survey on the necessity cognition of internship activities (left: 2019 cohort, right: 2020 cohort)

图1. 见习活动实施必要性认知调查(左为2019级,右为2020级)

4.2. 见习实施效果分析

4.2.1. 实施效果调查与分析

2019级是我校生科专业第二次野外见习,对本届学生反馈待优化内容关系到2020级峨眉山野外见习的效果。通过问卷调查,见习内容、时间、地点、食宿条件、成绩评定方法等方面都提出了改进要求,因此2023年的峨眉山见习活动进行了调整。调整后的见习实践活动调查结果显示(见表2),绝大多数(超过70%)的学生对见习的实施效果感到十分满意,这一点得到了多数人的认可。大多数学生认为自己在这段时间内学到了一些知识和技能。在2020级野外见习中,66.67%的时间和内容设置被认为是相当合理的,相当合理的比例为31.58%,而仅有1.75%认为不合理。大多数学生在完成任务后都表示愿意继续学习并希望能进一步了解野外环境,但只有极少数同学会选择放弃。对于本次野外见习的时间和内容设置,大多数人表现出了积极的态度。在整个过程中,大多数学生表示自己参与了这一学习活动并取得一定成绩,但也有一部分同学感到很吃力。因此,本次野外见习的时间和内容设置相对合理,考虑到2019级的情况相似,可以得出结论:超过85.96%的人对大家的整体参与度给予90~100分的高度评价,15.04%的人则给予80~89分的评价(见图2)。总体而言,可以看出绝大多数人对本次见习活动的整体参与度持肯定态度,表现出高度的参与热情。

Table 2. Implementation effect of field internship

表2. 野外见习实施效果

Figure 2. Survey results of overall participation in professional internship activities (biological sciences 2020 cohort)

图2. 专业见习活动学生整体参与度调查结果(生物科学2020级)

4.2.2. 课程影响因素分析

2023年生物科学专业2020级野外见习活动影响参与度的原因调查结果分析发现,最多的选择是“理论知识短板,无法跟上节奏”,共有20人选择,占比35.05%。表明有相当部分人员对理论知识掌握不够,预习工作做得不够,造成跟不上老师教学进度。其次是选择“体力消耗过大,力不从心”共有16人选择,占比28.07%,表现为部分同学体力不足、运动欠缺,造成不能应付野外见习体力消耗。选择“理想中野外见习跟实际情况差异较大”的人数为2,占比3.15% (见表3)。由此可见,学生对于野外见习的真实感受更符合他们的预期,从见习活动中有相应的收获。选择“无”者19人,占33.33%。这表明部分学生对于此次见习活动并无明确影响的原因。2019级时也大致如此,有67%左右的人认为野外见习活动对其学习和专业发展有较大帮助,32%左右的人认为有一定帮助,无人认为无帮助或选择其他选项。由此,野外见习活动有助于多数同学专业发展,而且相当大的比例被认为作用更大。

Table 3. Analysis of factors affecting participation and implementation of field internship

表3. 野外见习参与度及实施情况影响因素分析

4.2.3. 见习实践活动学生自认为能力提升状况分析

通过本次见习,参与同学普遍认为本次见习对自己学习和专业发展的帮助最大的方面是动、植物标本制作能力,其次是动植物的识别,沟通能力、团队协作能力和野外调查研究方法占比次之,观察、分析、解决问题能力占比最少。从结果来看,大部分人认为本次见习对他们的动、植物标本制作能力和动、植物的识别和样品采集能力的提升最为有帮助,其他方面帮助成效较小(见表4)。但分析2019级到2020级调查数据发现,学生动、植物标本制作能力等课程相关能力的比重下降,观察、分析、解决问题能力和沟通能力和团队协作能力等综合素质能力比重明显上升,说明课程安排比较符合学生预期成效,且更为合理,更符合新时代高等教育的要求,课程改革朝着积极方向发展。

2020级学生大多数人(60%以上)认为班级活动在较大程度上增强了同学间的感情和班级凝聚力。36.36%的人认为班级活动在一定程度上增强了同学间的感情和班级凝聚力。只有极少数人(3.64%)认为班级活动在同学间的感情和班级凝聚力的增强作用较小。没有人认为班级活动没有任何作用。综上所述,大部分人认为班级活动增强了同学间的感情和班级凝聚力,少部分人认为增强作用较小。这表明班级活动对于加强同学间的关系和班级凝聚力具有积极的影响,2019级情况大致相同。

Table 4. Analysis of personal gains from field internship for students

表4. 学生个人野外见习收获分析

4.2.4. 见习实践活动实施总体评价

野外见习这种经历总体评价中(见表5),“印象深刻,大学阶段的特别回忆”这个选项的比重最大,为94.74%。二是“没有什么特别的感受,只是在专业上有所效果”选项,比例为3.51%。而“没有什么区别,只是学习生涯的一种体验罢了”和“为了拿到学分而平平淡淡、毫无波澜、毫无特别的感受”的选项的占比分别为0和1.75%。由此大多数人对野外见习这一经历评价较高,认为它是大学阶段特殊记忆的产物,对专业也有一定作用。仅有少数人对这段经历没有特殊感觉或仅仅为了拿学分。2019级的调查中有2人约5.71%的学生选择务必要开展见习,2020级减少至1人。这表明2020级课程安排在一定程度上提高了学生的参与感,激发了学生的学习兴趣,为后续课程改革提供了积极的参考。

4.2.5. 调查结果共性分析

教学质量和专业性:在两个年级的问卷中,带习老师的教学质量及专业性都得到了学生的积极评价。无论是在植物学知识储备方面,还是教学方法和针对性上,绝大多数学生对此都表示肯定,这反映出带习老师在野外教学方面具有较高的专业性和教学能力。团队合作与交流:在两个年级的问卷中,学生们都强调了团队合作和同学间交流的重要性。在野外见习中遇到困难时,同学们之间的团结合作被认为非常重要,这表明野外见习活动在促进班级团结力和同学间交流方面都取得了良好效果。见习时间与

Table 5. Overall evaluation of students’ personal experience with field internship

表5. 学生个人对野外见习经历的总体评价

内容:学生对于野外见习时间的安排和内容的丰富性都有一定的期望和建议。有部分学生对野外见习时间的安排感到满意,但仍有一部分学生希望能够适当增加见习时间,同时期待更多野外见习路线和内容的多样性。

5. 野外见习实践教学活动实施总结与改进措施建议

野外见习课程存在诸多问题,如课程时间短、学生理论知识匮乏、学生自觉性差、课程考核方式单一、课程安排不合理等 [7] [8] [9] 。我校师生经过长期实践与改革,野外见习实践教学活动实施质量已大大改善,但仍存在一些问题。现就相关问题作如下分析和建议。

5.1 野外见习实践教学实施存在的主要问题

5.1.1. 学生理论知识短板明显

野外见习实践活动实施时间与课程脱节,理论知识无法有效结合野外见习。就课程编排而言,该课程是专业培养后期进行的,实践活动开展与相关知识课程学习实践跨度大,学生对理论知识结合不牢,这就造成了学生理论知识短板明显、难以赶上带习老师的节奏、不能适应带习老师的授课方式、使学生产生野外见习和实际情况相差太大、收获较少的现象。

5.1.2. 动植物样本采集受环境制约

动物野外见习与植物野外见习不同的最主要特征就是动物活动能力强,并具有一定规律,因此选择适当时机见习非常重要。通常情况下冬季气温较低,动物处于休眠状态,因而可捕捉到的标本较少;春季气候干燥,气温不高,很多动物尚未发育成熟和繁殖,动物种类也相对较少;夏季气温高,动物种类相对较多、数量大,但野外环境气候多变,降雨频繁,这在一定程度上影响采集工作。与此同时,一年四季不同季节,相同位置动物的生活习性、群落组成和分布均存在着差异,只进行一次见习无法充分了解见习地点动物种类和生命活动规律。

5.1.3. 教学模式和方法待更新

传统的教学方法过于注重知识灌输和一般性讲解,缺乏互动和实践的机会。这种单向的输出可能无法激发学生的主动学习和探索兴趣。加上学生数量众多、指导老师数量有限、课程内容较多、见习时间较短等一系列实际问题,难以在短时间内改善,可能在极大程度上限制了野外见习实践教学活动的实施与发展。若能进行课程在虚拟网络系统方面的开发,将在一定程度上摆脱现阶段的窘境。同时,建立以课程实验、虚拟仿真、校内实训和野外见习“四维一体”的实践教学模式,不同实践方式各有侧重,循序渐进,相互关联贯通。课程实验实践与虚拟仿真系统教学相结合,有望提升学生对动植物的整体认知和理解 [10] 。

5.2. 野外见习实践教学活动实施改进措施建议

5.2.1. 转变见习授课方式,查缺补漏补齐理论不足短板

野外见习之前,带习教师提供见习活动相关学习材料,挖掘适宜于教学的植物,指导学生以小组为单位进行校园及其校园周边预见习,随时进行观察,增强学习效果,激发学生学习积极性,理解其中包括生物学、物种分类以及生态系统等方面的理论知识 [11] 。让学生熟悉一些常见动物种类及分布情况以及与之有关的生态学特征,为他们进行进一步学习做好准备。在此基础上开始构建与见习基地相匹配的VR教学资源,让学生在未实际开始见习前已熟悉和掌握见习的基本流程和方法。

在野外见习和室内学习的过程中,教师扮演着引领和解答问题的重要角色,应提供必要的引导,以协助学生将在野外见习中观察到的现象和问题与室内知识相互关联,并解答学生在室内学习过程中所遭遇的问题。整个野外见习过程建议采用“教师讲授–学生讨论–教师总结”的教学方法 [12] 。必须把传统的“老师讲,学生听”的见习模式,改变为“老师讲解,学生练习,老师指导,学生选题,老师组织讨论,师生一起总结和提高”的模式。教师要处理好教与学的关系 [13] ,充分尊重学生在学习中的主体地位,发展学生的主体意识以及自我控制,调节能力,引导学生动脑,主动探究,培养学生对于新问题 [13] 、新知识的求知欲以及质疑态度和批判精神,可采取小组合作、讨论、团队项目等互动式学习方式,鼓励学生主动参与、互动,根据学生兴趣、能力的差异提供个性化学习支持,通过灵活多样的学习路径、资源选择来满足学生不同的需要,鼓励学生自主探究和开发自身的兴趣领域,其次要通过问题解决、实践活动来激发学生对于野外见习教学实践活动的兴趣,从而使学生能够在野外环境中获得更多的知识,使学生在野外环境中获得更好的学习体验。通过将动植物野外见习涉及多学科的知识与其他学科进行融合教学,帮助学生全面理解动植物及其生态系统。同时,野外见习中各种教学方法需配合使用,且具体实施方案需在野外见习中不断改革和完善 [14] 。

5.2.2. 统筹理论课、见习时间、见习场所动植物多样性间的协调关系

根据见习实施地点物候特征选择动植物丰富度较高的季节开展相关教学活动,峨眉山地区宜于6月中下旬进行,此时动植物较多,可采集到的动植物标本相对丰富。同时,协调如《植物学》《动物学》《遗传学》和《生态学》等专业基础课的开始时间,合理调整人才培养方案,尽量在课程中后期或结束后及时开展相应野外教学实践活动,避免时间不协调理论知识遗忘对教学效果提升所带来的不利影响。

5.2.3. 加大经费投入与当地部门深入合作,形成地方与院校合作的育人模式

我校生物科学专业野外见习实践教学活动刚刚步入正轨,还处于不断地探索和完善当中,因此需和多方建立合作关系,开辟更多的见习场所,选择生态环境资源丰富的保护区为综合性野外见习基地,这对生物科学类大学生专业知识学习重要意义。见习基地选择上,充分考虑其动植物资源多样丰富的特点,保证能达到教育目的。着重考虑本地现有设施及资源,如野生动物保护区及自然公园,降低成本,提高效率。合理地安排行程及活动以保证有限的资源得到最大化利用。同时,与当地相关科研机构、自然保护区管委会或者民间组织等结成合作伙伴关系共享资源及经验,临聘熟悉当地环境的专业人员参与教学,以达到良好的育人效果。在此基础上加大见习实践教学活动经费支持力度,对该课程的所需经费进行全面评估和详细预算计划,积极争取如政府拨款、赞助与捐赠方面的资金支持等。

综上所述,生物科学专业野外见习实践教学活动在提供真实的野外实践体验方面有显著的效果。学生通过实地考察和标本采集,深入了解了生物科学领域的相应内容,提高了学生的实践能力和专业素养,激发了大部分同学的学习兴趣和动力,培养了他们解决问题的能力和创新思维,锻炼了吃苦耐劳的品质。本年度进行的峨眉山野外见习实践教学活动,取得了较好的教学效果,也出现了一些新的问题,本文梳理的问题出现原因及提出的改进措施,将有效促进教学效果提高,进而对该生物科学专业学生的成长成才提供支持。

NOTES

*通讯作者。