1. 引言

我国要建设创新型国家,研究生逐渐成为国家建设、科技创新的生力军。据教育部统计数据,2022年,研究生招生124.25万人,增长5.61%。在学研究生365.36万人,增长9.64% [1] 。相对本科生,研究生就业时更有竞争力,容易获得较高的薪酬。随着研究生招生规模日益扩大,考研成也为很多优秀大学生的重要选择。

教育部2019年发布《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》,要求切实加强研究生思想政治教育,促进研究生德智体美劳全面发展,并对研究生教学活动全过程和教学效果进行监督 [2] 。研究生比本科生层次更高,具有较高的技术水平和社会影响力。作为社会的精英层次,研究生的思政建设,比本科生思政更重要,也更难。首先,研究生年龄更大,思想更加成熟,思想教育、引导难度更大。其次,研究生思维能力较强,不容易接受碎片化的说教,对教育形式和内在逻辑要求更高。第三,研究生更加现实,期望思政教育能解决实际问题,帮助实现其人生价值,会有意识规避无用的形式知识。因此,研究生思政教育应是全过程、成体系、有价值的。

研究生阶段的学习除了学习专业课程,还有参加科研项目,进行学术交流。尤其是跟本科生不同的是,研究生有固定的研究生导师,在研究生教育全过程进行指导。2010年《教育部关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》中明确指出导师负有“研究生思想政治教育中首要责任人的作用”,导师除了教书,还要全面关心研究生的思想动态,道德规范以及未来成长发展,育人也是导师的基本责任 [3] 。著名教育家、科学家杨振宁指出:对研究生来说,将来影响最大的不是学会一两个技术或是怎样做实验的方法,而是要清楚方向、选对方向,找到正确的方法,把自己带到一个将来有发展的领域 [4] 。导师在其中起到关键性作用。

目前,研究生思政教育的实践和研究普遍存在较大缺陷。主要问题有:首先,注重形式,不重实效。部分思政学习都是为了完成任务而学,注重数量和时长,采用量化考核。增加了学习强度,却效果不佳,有时甚至起到反向作用。其次,思政教育形式单薄,不成体系。将教育内容局限在思政课程、专业课的课程思政上,忽视了思政在项目研究、学术交流、导师辅导作用、融入的问题。虽然可以完成对应学分,但没有让研究生从内心、逻辑上认同思政内容。另外,思政和毕业、就业、薪酬等现实问题有距离,研究生没有主动学习、思考的激情。

研究者对研究生思政全员育人、全程育人、全方位育人等“三全育人”教育形式进行了有益探索。文献 [5] 分析了研究生课程思政建设难点与突破路径,认为思政教育是系统工程,主体是教师,要从思想、能力、推力、制度上保证教师的精力、能力和热情。文献 [6] 从协同育人机制、全过程培养与跟踪以及德智育人协同等方面探索“大思政”建设策略。认为目前存在的主要问题是研究生思政存在全员育人广度、深度、维度等不够问题。建议构建学校、家庭、社会、学生协同育人机制,开展关键环节与节点的全过程思政挖掘融入,量化课程思政考核目标形式,实现德智育人协同。文献 [7] 认为研究生“三全”育人效果提升受制于多种因素的影响和制约,存在育人多维主体协同期待与侧重学校或导师倾向的主体保障不平衡、多领域育人载体需求与课堂教学注意力分布不平衡三大问题,需要构建学校、家庭、社会、学生协同育人机制、规控好研究生从入校到离校全程的精微细节、拓展和拓宽育人载体,实现研究生思政教育中的主体协同的全员性、时间贯通的全过程性和上下左右的全方位性。

目前,大部分研究成果仍强调教育过程,即局限于学校、专业、导师等知识主体对研究生进行课程思政知识输出教育,忽视学习过程。实际上,研究生经过小学、中学、大学本科长达十余年的课堂教育和以知识点为核心的应试教育,对新的知识抱有一定的警惕性和惰性,不容易接受相对枯燥、理论的思想教育。尤其是大部分所谓的三全教育方式,教育方式零散、多变,形式东西多,耗费大量精力却实质内容少,对毕业、就业、升学帮助小,造成学习效果不佳。

2. 研究生过程思政教育体系构建

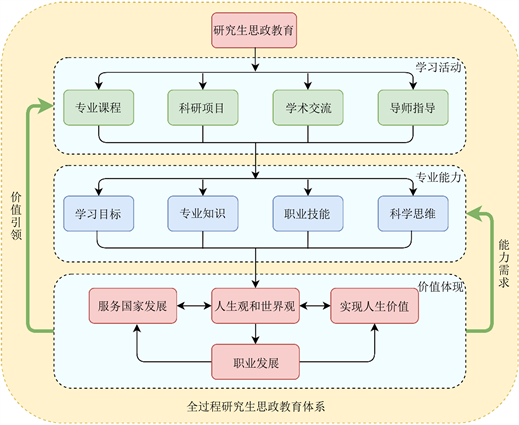

从研究生学习的角度,针对研究生阶段学习全过程,从研究生专业能力培养中的学习目标、专业知识、职业技能、科学思维四个方面出发,考虑研究生特点,构建全过程研究生思政教育体系,在服务国家发展的目标下,引导研究生塑造正确的人生观、世界观,实现人生价值,使之得到真正的职业发展,保证了思政学习的效果。

全过程研究生思政教育体系如图1所示。教育的主体为研究生。思政教育的目标是,根基于国家发展和行业需求,从价值引领和能力需求两方面,提高研究生的职业技能和专业能力,提高研究生学习的针对性和效率,满足国家对高层次、高素质人才的需求。

专业能力是研究生教育的核心和抓手。全过程研究生思政教育体系中的主要建设内容围绕如何提高研究生的专业能力进行,包括以下四个方面:

1) 面向国家需求的学习目标规划

研究生的学习目标分为两个阶段,首先是掌握一定水平的专业技能,其次要服务国家和社会,通过职业劳动,获取财富,实现人生的价值。

Figure 1. The whole process of graduate ideological and political education system

图1. 全过程研究生思政教育体系

一些研究生困扰于学习目标,不知如何将学习转化为能力,增强应对未来变化的能力。实际上,技术乃至行业发展跟国家政策、国家需求息息相关。国家鼓励、扶持的方向一般更有发展潜力。企业家雷军提到“大势很重要,要顺势而为”、“站在台风口,猪都能飞上天” [8] 。这种势和风口实际上就是国家对行业的巨大需求。

研究生思考如何实现人生价值的同时,需要进一步考虑如何创新、如何报国。只有能力获取、职业发展、家国情怀、个人价值实现有机结合,才能保证教育效果,自然而然地思政教育的效果就达到了。

项目组讲授的“风电场SCADA监控”这门课程与思政有着天然的结合点。该课程讲的是绿色制造,绿色发展观、生态观风电场的智能监控,与国家“双碳”战略相吻合,有利于学生价值观的塑造、人生观的培养。将所学知识和国家的双碳战略紧密联合在一起,就会了解课程的重要意义,树立“创新驱动、科技报国”的价值追求。在学习中通过参观哈电风能等知名国企,领略大国重器,增强民族自豪感,培养家国情怀。

2) 融合技术发展的专业知识学习

信息时代,科学技术迅猛发展。人工智能、深度学习等技术,深入人们的生活中,促进了各个学科科技的发展。在研究生的学习中,不少人利用ChatGPT能有效帮助其改进编程、阅读文献、撰写论文等等。

国家重大科学技术的发展,一般都在爱国精神中产生。中国的两弹一星,为国家发展筑起了铜墙铁壁。“两弹一星”的研制者,在极其艰苦的环境中,克服了各种难以想象的艰难险阻,经受住了生命极限的考验。他们高举爱国主义旗帜,怀着强烈的报国之志,自觉把个人理想与祖国命运,把个人志向与民族振兴联系在一起。近年涌现的科技创新的华为精神。在美国举全国之力,压制一个公司时,华为没有退缩。它以技术创新锻造核心竞争力、积极探索与员工共治共享的治理方式、坚持用底线思维防范风险、全力服务国家发展,在科技上取得一个个突破 [9] 。华为产业链不仅为国家赢得了尊重,也帮助了千万家中小企业,促使千千万万人就业。

国和国之间的竞争是技术的竞争。在技术发展的洪流中,个人奋斗实际上是跟国家命运是紧紧联系的。技术发展越先进,需要的投入就越高,需要国家的帮助就越大,自身的命运也就跟国家捆绑得越来越紧密。研究生通过专业学习,会逐步认识爱国情怀的重要性。课程思政是指在课程目标,教学内容、教学方法、创新实践等方面,全面融入思政元素,培养学生正确世界观、人生观、价值观,从而形成较好的科研能力、创新能力。

3) 基于行业需求的职业能力养成

为行业培养需要的合格的、具有职业能力的人才,是大学教育的根本目的之一。职业能力是指职业规范和要求,工作中表现出来的综合品质,包含职业道德、职业技能、职业行为、职业作风和职业意识等方面。职业能力是研究生未来从事专业相关职业的多种能力的综合,包括专业能力、通用能力、创新能力等等。

为了满足行业需求,大学教育在课程设置、内容选取、案例选取方面,和国家战略需求、经济发展需求、环保需求紧密结合起来。在教学中从国内不同企业选取不同的案例讲给学生,学生学习起来就不会觉得枯燥无味。

新能源行业的发展对研究生提出了能力要求。以行业发展需求为导向,以思政教育为基石,优化教育体系,改革课程教学方法,构建多层次、多模块的校企协同研究生培养模式。“风电场SCADA监控”课程引入“双碳”背景下,新能源行业发展案例,尤其是风电发展为例,把绿色、可持续性的理念融入课堂,可以让学生树立劳动思想、环保意识,培养学生大国工匠、科学精神。

4) 结合思政哲学的科学思维训练

思政教育并不是传统的、零散的、碎片化的知识教育,而是具有强大生命力、构成自洽的思想体系。思政教育的目的不仅仅是学习思政知识、掌握基本原理,而是要通过学习提高研究生寻找问题、思考问题、解决问题的能力,从而具备成熟、专业的科学思维能力。

让学生从问题、方法、结果,三方面理解思政的原理和逻辑。问题,是研究生的学习的原动力。在阅读大量相关文献后,通过思政中“辩证思维”、“反向思维”、“发展思维”,寻找问题方向,确定问题内涵,反思现有方法的不足,确定问题研究的价值和意义。方法,是研究生学习的主要内容。科学的方法,通常是技术发展的结果,是经验的结晶,也是提高研究生能力的有效手段。思政教育的哲学方法论,为专业方法提供了理论基础和科学手段。使用一些常见的方法,如归纳和演绎统一方法、逻辑和历史统一方法、分析和综合统一方法、抽象和具体统一方法,提高了研究生的思政水平和解决问题的能力。结果,可以评价研究生学习的成效,并加以改进。研究生解决专业问题后,需要不断通过思政教育思考并反复衡量结果质量,确定是否需要改进和创新。

利用全过程研究生思政教育体系,对研究生课程“风电场SCADA监控”、研究生学术交流、科学研究等进行了改革实践和探索。以“专业育人、课程育人、思政育人”培养应用型高素质人才,将家国情怀、工匠精神、团队合作融入教育教学全过程。

“风电场SCADA监控”课程体系如图2所示。课程把握“坚定学生理想信念,教育学生爱党、爱国、爱民、爱集体”主线,结合所在学科专业育人要求和特点,深入挖掘蕴含的思政教育资源,优化课程思政内容供给。课程教学分成三个阶段,首先是基本理论。主要围绕的是数据通信与网络和I/O接口与数据采集这两个部分进行讲述。在授课方面,采用讨论教学和翻转课堂等方式。在授课内容上引进工程案例、典型案例和科技论文,通过应用型教与学的融合,达到让学生掌握基本理论的目的。第二部分是应用设计。主要围绕工程实际中的两个重点PC控制和工业控制进行学习。学生可通过实际的工程项目,提高自己的工程能力。最后一部分是工程实践。主要是引入实际的SCADA系统,从系统创新问题的解决过程出发,增加学生学习的目的性和有效性,达到研究型教与学的深度融合,实现全过程思政教育。

Figure 2. Graduate professional curriculum system based on the whole process of ideological and political education

图2. 基于全过程思政的研究生专业课程体系

3. 结语

研究生的思政教育,十分重视教育方式,但不重视研究生内在的需求,效果不佳。可从研究生专业能力培养中的学习目标、专业知识、职业技能、科学思维四个方面出发,构建全过程研究生思政教育体系,在服务国家发展的目标下,引导研究生塑造正确的人生观、世界观,实现人生价值。不仅能解决思政教育形式单一,效果不佳等问题,还能提高研究生的科学思维、专业能力。

在科研实践中,尤其是项目研究和学术交流过程,思政教育作用越来越重要。近年来,在新冠疫情影响下,很多企业面临巨大的生产压力。团队多名风电领域的研究生,在疫情期间克服压力,主动报名,每周到国家骨干企业哈电风能有限公司等进行技术服务。研究生在公司的大数据部工作。每天跟企业的工程师一起上下班,吃饭时都在讨论技术问题。协助企业工程师,分析处理了风电功率预测相关的数据、搭建风电功率预测的模型,还对风机故障预警问题进行了研究,帮助他们开发了产品前端软件。围绕企业需求,两年内,研究生共发表了3篇SCI论文,申请了2项发明专利,企业对课题组给予高度评价。硕士生“勇当新时代‘绿色发展’排头兵”事迹,发表在2021年5月24日《光明日报》上,荣获“湖南省高校优秀大学生党员”荣誉称号。课题组事迹被《中国教育报》报道(2020.3.13,要闻03版),目前团队主持省课程思政示范课程,培育了“全国高校活力团支部”等优秀学生团队。

基金项目

2022年湖南省研究生精品示范课程“风电场SCADA监控”(课程思政示范课程,湘教通[2022]357号);2022年湖南省学位与研究生教学改革研究项目(2022JGYB217);2022年湖南省普通高等学校教学改革研究项目(HNJG-2022-0967)。