1. 引言

中华文明作为世界上延续时间最长的文明之一,历史源远流长。先秦时期是一个具有神秘色彩的时代,在世变时异人类思想觉悟的发展中,艺术文化终会显示其自身的发展走向。笔者认为“设计”是一种人类在行动前预先想好怎么做的意识,也是一种将事情做得更好的途径。先秦时期作为中华文明发展的开端,是在这片土地上的人们意识觉醒的阶段。漫长的历史长河中,人们最初的艺术文化意识与实践经验还在潜移默化地影响着中国式现代艺术设计。对设计意识溯源,探索古老而具有生命力的文明艺术,在今天仍然有研究与借鉴意义。

2. 旧石器时期

设计意识起源

华夏文明在一个相对封闭的大陆型地理环境中形成发展,独具特色。东部、南部濒临宽阔的海洋,西部、北部有一望无际的戈壁与草原,西南部有世界屋脊青藏高原,不易受外部入侵的特殊的地理位置造就了一脉相承的中华文化。达尔文的著作《物种起源》认为物竞天择,适者生存。人类作为高等动物区别于其他动物的显著特征为是否会制造工具。旧石器时代,是以使用打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。原始人制造了形体流畅、对称的砾石工具,大大方便了原始人锤击果壳等坚硬物体。从不断的实践中,光滑圆润的顶部因其有助于人类拿握,便于发力而保留下来。工具的外形改造更贴近人机工程学原理。制造工具的过程无疑是一种潜移默化的设计。

1933年,考古学家在北京周口店龙骨山山顶洞中发现一枚长82 mm,直径3.1~3.2 mm的骨针,其身经磨制而圆润,用于制作衣服。《淮南子·齐俗》中用“其衣致暖而无文”形容原始人以实用为主的服装设计。游牧部族的原始人会将狩猎而来的羊、虎等动物的兽皮做成服装;采摘民族则多用树叶、藤草遮蔽身体。不同生活方式的人群在大自然中会选择不同的材料。这也激发了不同地域文明所呈现的不同审美观。取自大自然元素的排列组合丰富了服装的形制与款式,如外衣、腰裙、帽子、鞋子、头巾等。除了实用功能外的材料,羽毛、花纹、兽牙的出现提高了人们的审美意识。兽骨作为勇敢的象征,用作定情信物和馈赠礼物,即为装饰同时也是地位的象征。

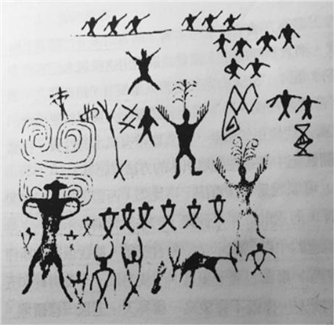

人们自然而然产生了对美的追求。“美”的偏旁部首为“羊”、“大”,羊在动物种类中是人类最早驯化的动物,与人类有着内在的供养关系,其外观形态给人带来美的视觉感受。古人敬畏大自然,羊角、牛角用作装饰物视为美。人类对自然、图腾的崇拜实质上是一种“鬼神崇拜文化”。人们也会羊角、牛角用作祭祀物品,从而衍生了古老的准宗教现象巫术文化(图1)。而这种行为习惯为后来的刻画图形符号提供了形式上的可能。同时,群居生活中的生存规则和祭祀时的秩序意识也为后期 “礼”文化打下了基础。

Figure 1. Rock paintings of Cangyuan, Yunnan province: sacrificial scenes of Wu Zhu [1]

图1. 云南沧源岩画:巫祝祭祀场面 [1] ①

3. 新石器时期——陶器文化

3.1. 设计主体影响风格

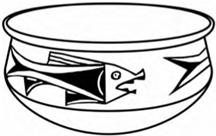

旧石器时期,人类为了更好地生存,男人与女人有着明确的分工。强壮的男性在外狩猎,养育子女的女性则留守家园。早期生活用具多为女性制作,女性细腻的情感通过具象写实的手法给人们展现出浪漫主义生活的气息。新石器时期,随着人们获取食物能力的提高,一部分男性转而制作需求量大的生活用品。通过新石器时期出土的彩陶文物上图形设计的研究,研究者发现这个时期人们的图形设计意识正由具象向抽象发展。即饱满的象生类图案和直线几何的表现形式向弧线几何、简约的构图趋势发展。图形风格的较大转变应该与当时社会制造物品的主体变化有极大关联。仰韶早期半坡类型几何变化鱼纹盆的图案设计采用形体归纳手段,创作出维度均等划分,上下对称且以鱼头为主体向两边连续对称的图形,不禁让人惊叹制作者维度空间的想象力和精准计算的判断力(图2)。

马家窑文化旋涡状图形尖底瓶同样经典。瓶身通体均匀间隔绘有黑色漩涡纹图形(图3)。图形当中的点、线、面的设计搭配巧妙,给人一种热烈、奔放美感的同时,呈现出严谨、理性的气息。男性通过长期狩猎进化而来的较强方位感和理性的思维模式,设计表达出不一样的视觉感受。

Figure 2. Early Yangshao half-slope type of geometric changes in fish-grain basin [2]

图2. 仰韶早期半坡类型几何变化鱼纹盆 [2] ②

Figure 3. Majiayao Culture Spiral Shaped Sharp Bottom Bottle [2]

图3. 马家窑文化旋涡状图形尖底瓶 [2] ③

3.2. 早期设计追随功能

随着设计制作工具能力的提高,人们不断丰富个人生活用品的数量和种类。在这一时期中,仅陶器用品就出现了40多种造型品种。透过出土的原始陶器品,我们可以发现新石器时期人类定居生活的生活痕迹和纯真质朴的审美情趣。

从整体的外观来看,新石器时期人们所用的陶器是以满足某种实用目的为第一目标的设计用品。其中不乏有许多我们现代人感觉造型奇特的用具,但通过分析当时人类的生活方式,我们的疑惑便逐渐解开。例如现代人所熟知的厨房灶具设施远不同于数千年前的炊煮器皿,鼎、鬲、鬶等在造型中都呈现出新颖别致的三足或四足设计。其造型是根据当时定居生活的实际需要而创造出来的,从而方便人们挖坑或直接在平地上堆起柴薪点火做饭。对比早期的裴李岗文化、大汶口文化和发展到新石器时代晚期的龙山文化,我们会发现造型设计会随着使用者对功能性的了解而不断优化。手捏制作的器皿,其足部从早期不匀称、矮小、实心的造型渐渐发展为中期高、大、长的造型,而后期有了模具化、规模化、薄壁化且空心的技术进步,可以更好地加大食物的受热面积和稳定性。

由于当时社会生产力低下,物资缺乏,一物多用也许一种多功能设计意识的体现。鬶不仅满足了三足设计,制造者还在其基础上增加了流和把手的设计。这样一来,鬶不仅具备了灶台的炊煮能力,还可以是一种盛水倒水的水器或盛放稻谷、种子等其它物品的器皿。

在满足功能性的同时,人机工程学的人性化设计意识也不断提高。山东大汶口文化出土的一种背壶,使用者依据人体曲线,运用人机的设计原理将壶腹造型设计为一侧竖直的形状,两侧安置两个系绳的耳环,用以穿绳。从而使背壶在使用时紧贴着人体,舒适省力。

新石器时期的早期设计意识在陶器制品中展现出了明显的功能性用途,人们通过不断实践,赋予生活用品更多的使用价值和使用方式,调适陶瓷设计的张力,逐渐实现陶瓷的社会化功能 [3] 。

3.3. 设计具有文化多样性与统一性

人们将新石器晚期中国设计文化按地域分成了六大区域,在区域的边缘地带,多种文化交流融合,相互吸收碰撞形成了文化的多样性与统一性。

正如仰韶文化出土的著名小口尖底双耳汲水瓶造型,因其明显的尖底设计而不可能直接放置在地上使用,人们会用藤条穿系起来,像果实挂于树上一样将其悬挂于屋内的梁上或者屋外的檐下。

根据大自然的仿生灵感来源设计,半坡文化出土的葫芦形陶器、陶瓶,细须陶壶、陶钵;马家窑文化出土的束腰陶罐;庙底沟文化出土的陶碗等都有直接对自然界植物葫芦外形的模拟,也有利用葫芦局部外形演变所制成的实用的简洁造型 [4] 。在《中国设计艺术史纲》中,朱和平认为最初人们因在食用果实时发现某些果实剖开以后可以作为容器来加以利用,所以人们便利用表皮坚硬的果壳,有意识地进行比较简单的加工,从而改造成了使用所需要的容器 [5] 。

人类有着追求美好事物的本能。人们通过对一些无害的动植物、家禽、家畜、和女性形体进行仿生设计时,往往也体现了当时人类社会对图腾、种群、祖先、生殖的崇拜。甘肃马家窑文化半山型人头形彩陶,其头部两额梳叉角髻,脑后平齐不及颈。在头上梳有一条蛇形辫子,尾部蜿蜒向下垂过头至肩,一般认为这可能是距今四千年前古羌人女巫或某种宗教偶像。新石器时期普遍出现专用的陶制祭器,“礼”的观念已经萌生。

4. 夏——“最早的”中国

文化的设想

女娲补天、炎黄战蚩尤、嫘祖养蚕缫丝、仓颉造字、大禹治水等传说丰富了后人对她的想象。据《史记·五帝本纪》载,五帝中的首位是黄帝,后来的人称黄帝为华夏的始祖。而后有唐尧、虞舜、夏禹等人。华夏文明中“夏”,大也。中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。夏王朝因其无任何确切的史料记载而带有神秘色彩。《周易·系辞下》:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。华夏乃衣冠上国,礼仪之邦。古人敬天的世界观、文化观影响着服饰的设计,黄帝时期的衣服分为上衣下裳。上衣如天,为玄色。下衣如地,为黄色。而服饰的设计也很有效的作用于社会的管理,统一的服饰在大型天地祭拜活动中更加秩序化,成为了人们不言而喻所遵循的礼仪。

后人试图通过探索一件出土的文物来理解制造它的社会。但几千年的距离让我们在探索当时流行的文化理解中百家争鸣。晋南襄汾陶寺遗址的发现对探索夏文化具有重要的学术价值。其中,考古学家发现了中原地区迄今为止最早的龙图腾、遗址发掘以来最早的文字以及遗址发掘为止世界上最早的建筑材料——板瓦。有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,可认为是最早的“中国”(图4)。

在陶寺遗址出土的中、大型墓中,衣服之多令人结舌。其中一墓主人上身穿白,下身穿灰,脚穿橙黄色鞋,平纹织物制成的麻类编织物反复折叠达12层之多,织物外散满了朱砂。另一出土的墓葬主人颈部佩戴的1164枚细工制成的骨环项链,玉臂环、玉琮、玉瑗、玉钺、玉梳等均有出土。与几乎没有任何随葬品的小型墓室比,夏朝的等级分化已较为明显。

在二里头的一个大都邑里,考古学家发现了中国最早的城市主干道网,东亚大陆最早的双轮车车辙的痕迹和中国最早的紫禁城。中国建筑讲究对称美,因此特别重视中轴线。人们在二里头找到了中国最早的带有中轴线布局的四合院宫室群,还发现了中国最早的犬型围垣和最早的手工业作坊区。虽然现在的人们暂时不能确定“最早的”中国是夏还是商,但这并不妨碍我们对二里头文化在中国文明史上基本定位和作用的认识。

Figure 4. Aerial photos of the ancient observatory site of Taosi [6]

图4. 陶寺古观象台遗址航拍照 [6] ④

关于中国文字的起源,大家公认甲骨文是初步定型成熟的文字系统,但同时也认为在甲骨文之前还有一段很长的历史。陶寺遗址出土的残片上表明在早于商朝七八百年的时期中,人们已经开始使用文字。《九家易》云:“古者无文字,其有约誓之事,事大,大其绳,事小,小其绳。”《说文解字·叙》中也说道:“神农氏结绳为治而统其事。”这种结绳记事的记数思维是人类早期对象征归纳手法的运用,对后期甲骨文中用并排累加横线表示的“一”、“二”、“三”、“四”有所启示。文化展现出一脉相承的历史痕迹。

5. 商——青铜文化

5.1. 设计具有文化传承与创新性

青铜器的出现是人类进入文明社会的里程碑,并慢慢呈现出区域政权中心的扩散与融合的特征 [7] 。它标志着社会生产力发展到达一个崭新阶段的高度 [8] 。商代青铜器艺术的兴盛与史前文明有着密不可分的关系。新材料的使用充分汲取了已发展成熟材料的设计元素,并在工艺技术、形式和观念等层面均有较强的延续性。

5.1.1. 青铜纹饰设计上的文化传承与创新

在纹饰形式上,青铜器形制多是对已较为成熟的陶器和玉器进行模仿。青铜器的纹饰是青铜器艺术文化研究的重要方面,例如兽面纹、鸟纹、龟纹、蝉纹、蟠龙纹等饰纹的沿用和发展都离不开新石器时期器物中纹饰的影子。正如郑州小双桥商代青铜构件上的兽面纹便酷似二里头文化中的双身蛇纹,因受装饰面形体的制约,二者的纹饰设计都呈现出一种跟随形体的设计现象。商朝青铜盘的表面也常有类似二里头文化中蛇纹的蟠龙形象。

在青铜器表面铸刻文字的传统同样沿袭下来,这也得以让后人更直接地接近当时的文明。从设计学角度来看,文字就是人们通过点、线、面的构成,组合形成的有代表意义的系统性符号。人们通过对周边自然事物进行观察和描绘,从而创造文字。青铜器上的铭文本身字体演变过程所呈现出的艺术特点与同时代青铜器形体演变特征基本吻合。早期的铭文和青铜器给人一种古拙粗犷的视觉感受。中期逐渐发展为富丽秀美的形体,青铜器纹饰也更加繁复。后期则祛华返朴,饰纹多向几何形体演变,字体也呈现出瘦劲清新的感觉。

5.1.2. 青铜技术应用上的文化传承与创新

在技术上,早期的青铜器制造仅局限于一些造型、工艺简单的农业生产工具。但随着人们在采石制石、制陶烧陶等技术中的不断实践创新,青铜时代的采矿、冶炼、铸造技术也随之快速发展。商代青铜器的典型代表之一司母戊大方鼎(图5),其主体部分采用新技术浑铸法成形 [9] ,表明商晚期的铸型工艺已高度发达。青铜制品得到了更为广泛的使用,出现了剩余产品和社会分工。贫富差距的日益加剧也催生了兵器的使用。

5.1.3. 青铜文化思想上的文化传承与创新

在文化上,人们所用物品的纹饰不仅仅具有装饰的功能,还是思想文化的体现。田自秉在《中国工艺美术史》中提出“商代工艺装饰的社会意义,其宗教意义大于审美意义。”的观点 [11] 。商族属于东夷族群,据《左传·昭公十八年》中描写以鸟名官等史料记载,史前时代的东夷族群有崇拜鸟类的习俗。红山文化的玉鸟、河姆渡文化的双鸟纹匕柄、仰韶文化彩陶上的鸟负日图像、大汶口文化的鸟日图像、良渚文化黑陶上的鸟纹等一脉相承的鸟纹设计元素,进一步证明了古人对自然的崇拜和文化的延续性。

关于汉字起源问题,不同学者提出了“象形文字”、“史前图形符号”等多种不同的定义。王国维先生通过对甲骨文的考证,认为“礼”字像双玉置于豆中以祭神之形 [12] 。这说明文字的设计与产生同样受当时神鬼文化思想的影响。文化已深深植根于人们的潜意识中,从而不断获取设计灵感来源进行创新。

在制度上,青铜礼器是青铜文化中的一个显著特点 [13] ,《左传·成公二年》中记载“器以藏礼” [14] 。礼器最初由日常生活用器转变而来,但人们逐步弱化了它原有的实用功能,赋予了更深的内涵象征意义和“礼”文化的观念。

新石器时期陶器中对称、四方联排等图案纹样体现出古人对于方向感的最初探索与尝试。作为国家象征的鼎最早出现了方体的造型,二里头遗址曾出土过陶质的方鼎,商代早期出现了体量巨大的青铜方鼎,而商代晚期除方鼎外,爵、斝、觚、尊、罍、壶等均有方体的造型。方形器物的流行反映了这种思想观念由来久远。同时,商人的四方和八方观念也已渗透到人们对等级秩序的理解之中。统治者通过对各种形式的祭祖仪式来稳固方国联盟内部各氏族之间的关系,以使社会政治结构秩序化。后人因此推论青铜器的设计者和监制者为当时引领那个时代文化发展方向的巫吏们。

商代社会等级继续分化,而商代青铜器的形制同样出现了明显的差别。爵与角、鼎与鬲、尊与罍、粗体觚与细体觚等也侧面反映了青铜礼制在逐步完善。具备相似形制特点的不同功能的器物开始相互配合,如腹部形制相近的爵与斝相配、觚形尊与觚相配、觯形尊与觯相配等,此时,青铜礼制已趋于成熟,青铜文化也随之发展成形。

6. 周——礼文化

6.1. 设计服务文化

周朝逐渐脱离了远古时期单纯的鬼神崇拜,在敬畏自然的同时,统治者增加了施礼治国的理念。美、道德、政治三者相互统一 [15] 。周朝的“礼”无论是从政治制度层面还是道德伦理层面都以礼仪形式为依托。统治者通过设计生活中显而易见的形式巩固王朝的建设。

6.1.1. 服饰文化中的设计

用现代人的设计理论和理念去探索古人的服装设计,我们会发现一脉相承的服饰文化蕴含着明显的贫富差别和深刻的等级观念——“礼”。

追溯前朝的服饰,我们会发现商代腰身和衣袖多呈现紧窄的状态,长度大多与膝盖相齐,上衣下裳的整体设计和细节设计大大方便了人们的日常活动。以人为本的设计让我们领略了古人的智慧。商朝统治者通过对服饰的刻意规范追求达到更好的管理效果,服饰在商代有明确的管理细分,设有缝人、履人、染人、女蚕、内司服、追师六个官职。贵族的衣服衣领、衣袖处需镶边,多采用青、赤、黄的纯正之色为上衣,缁、赫、绿等经过数次浸染所得的颜色为下裳。奴隶主可以享用中高级的衣料,贱民多以单色为主的粗麻衣料。

服饰文化发展到周朝则逐渐形成了见其服知其贵贱、望其章知其势的现象。不同场合、不同社会地位穿衣要求也不一样。西周的一般性服饰有:玄端、袍、深衣、襦、裘等。这个时期,人们已经掌握了熟皮的方法。天子的裘衣选用黑羔皮,贵族为锦衣狐裘(白、黄、青狐裘)、虎裘、貉裘。其次会选用狼皮、狗皮、老羊皮等。狐裘备受士人青睐,除了材料优良的原因,还有“狐死首丘”的文化内涵。意为狐狸死,后头会朝着洞穴,有不忘本、忠义的深意。潜移默化的选材用料设计同样影响着人们的生活习惯和思维方式。

而针对周王的服装,从制丝到最终成品需要经过20多道严格的管理程序。设计者们将天地间一切有代表性的抽象事物概括成了“十二章纹”,所用章纹均有符号学语义。日、月、星辰意为世界的主宰,绘于服饰上,日在左肩,月在右肩,星辰在日月的下方。山绘于上衣,寓意江山永固。华虫代表花朵和鸟类,因其色彩华丽寓意王者有风采。龙象征神灵、神秘祥瑞,取随机应变之意。火代表光明,寓意旺盛向上。宗彝代表忠孝。藻绣于下裳,寓意洁净。粉米意为提醒统治者关注百姓民生。黼为斧头,取果断之意提醒统治者当断则断。黻是两个对称的符号,取背恶向善之意,寓意统治者明辨是非。从设计图案中,我们发现古人设计的纹样排列富有逻辑性,纹样样式有少部分的抽象图案。由于人们的设计思想从长久的农耕生活与自然经济演变而来 [16] ,其设计灵感依旧多来源于具象的自然界物体,延续着敬畏自然的理念。

6.1.2. 玉文化中的设计

前朝妇好墓中出土的755件玉器充分显示了当时商代的刮摩冶玉技术的水平。《说苑·反质》中描绘商代宫室“雕琢刻镂,锦绣被堂,金玉珍玮。”人们随着琢玉技术的提高,纹饰的审美性已远远大于实用性。

“古之君子比配玉”,古人认为君子(士大夫阶层)的德行应该向玉一般高洁。不同等级的人所佩戴的玉的质地、颜色和装饰绥也有规定。天子配白玉,公侯配玄玉,大夫配水苍玉,世子配瑜玉,士配纹。白色纯洁,玄色高雅,每种颜色的色彩语义不同,给人的视觉感受也不同。在听觉感受上,周人也重视声音在礼仪中的作用,“鸣玉而行”即描写佩戴者行走时环佩碰撞的悦耳之声。要产生悦耳的旋律则要求佩戴者步履稳健,拜见君王时还需将其向上卷折闭声。仪式可以从外部形式上区分社会各阶层的尊卑贵贱,使人们在情感和心理上认同这种“礼”秩序,从而达到“民服事其上,而下无觊觎”的政治目的。

佩玉的习惯不仅规范着人们的言行举止、仪容仪态,也是君王控制臣下,权利不可侵犯的有效手段。日常生活的细微末节无不显示着设计的踪影,梁晓声认为文化是人们根植于内心的修养和无需提醒的自觉。周朝社会背景下,人们无论是升降周旋,还是揖让进退,都体现着唯礼是尚的社会文明追求。

7. 结语

“设计”是在文化背景下,明确目标导向中的结构化进程。统治者通过程序化、制度化的生活用品如器皿、服饰、饰品等的式样和色彩设计,在思想上巩固权势地位,这些有效措施被后世历代统治者沿用,直至清朝灭亡。

本文通过梳理先秦时期各个阶段的经典文化脉络,以点及面,阐述设计与文化之间紧密相连的关系。深厚的文化底蕴为设计提供源源不断的灵感来源,设计依托该民族文化得以更出彩。“礼”文化表现出中国传统等级社会中人们之间相互协调与制约的复杂关系。但这种关系不是一朝一夕,一蹴而就形成的。先秦时期的人们从无意识设计到有意识设计的过程中,都体现着华夏民族特有的文化烙印。追溯历史,才能更好地推陈出新,传承中华民族的优秀传统文化。

注 释

①图1来源:早期汉字的设计学研究[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南师范大学, 2016: 10

②图2来源:王丽红. 浅析新石器时代彩陶图形中的设计意识[J]. 四川文物, 2014(2): 45-47+72

③图3来源:王丽红. 浅析新石器时代彩陶图形中的设计意识[J]. 四川文物, 2014(2): 45-47+72

④图4来源:网页引用,https://kaogu.cssn.cn/zwb/kgyd/kgsb/201908/t20190821_4960439.shtml

⑤图5来源:网页引用,https://bowuguan.bucm.edu.cn/kpzl/ysmt/36484.htm