1. 引言

2020年我国实现全面摆脱贫困,《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》中指出要把巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。县城是新型城镇化发展格局中的重要部分,县城不仅连接城市,而且服务乡村,是城市和乡村融合发展的重要支撑点,上能承接大中城镇的辐射带动、下能引领和带动乡村振兴 [1] 。2022年5月6日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称意见),意见指出县城是城市和乡村的融合发展的重要支撑,对促进构建新型工农城乡关系、新型城镇化建设具有重要意义。

随着2020年脱贫攻坚战的胜利,我国的绝对贫困已全面消除。为巩固脱贫攻坚成果并预防区域性返贫,扶贫工作重心逐渐从绝对贫困治理转移至相对贫困治理。相对贫困广泛存在于区域间与城乡间,主要表现为城乡收入差距。城乡收入差距的减少代表社会经济的发展,有利于推动社会经济的发展,进而推动县域城镇化的建设。

城镇化与城乡收入差距作为国家经济发展的重要课题,一直受到学术界的广泛关注。城镇化与城乡收入差距作为国家经济发展的重要课题,一直受到学术界的广泛关注。聚焦于该问题,既有研究主要从以下两个方面进行了探讨。

在城镇化对城乡收入的影响方面,一是认为城镇化的发展对城乡收入差距的缩小产生负面效果,如穆红梅等通过多元线性回归模型实证分析发现,城镇化率会使我国城乡居民收入差距比值扩大 [2] ;叶阿忠等基于PVAR模型发现城镇化水平的提高不利于城乡收入差距的缩小 [3] 。二是认为城镇化发展促进了城乡收入差距的缩小,如王森运用省级面板数据实证研究发现城镇化水平的提高,有助于缩小城乡居民收入差距 [4] ;周小刚等基于省级面板数据发现数字经济和新型城镇化发展对农村居民收入的增强效应更大,以此缩小了城乡收入差距 [5] 。三是探讨城镇化发展的内部因素对城乡收入差距的影响,如张晖等基于我国192个地级市面板数据,实证检验不同城镇化模式对城乡收入差距的影响 [6] ;刘赫等依据贵州省级面板数据实证研究发现,城镇化发展过程中经济增长、资本密集度等指标有利于缩小城乡居民收入差距,而产业结构、教育差距等指标则拉大了城乡居民收入差距 [7] 。四是分析城镇化对城乡收入差距影响的动态变化,大部分学者认为城镇化与城乡收入差距之间呈倒U型关系 [8] [9] [10] ,城镇化先增大了城乡收入差距,而随着城镇化率增大当农业现代化水平跨越门槛值后,城镇化又开始缩小城乡收入差距 [11] 。在城乡收入差距对城镇化的影响上,第一类观点认为城乡收入差距促进了城镇化发展,如程开明等计量分析城市化与城乡收入差距之间的动态关系,发现城乡收入差距是城市化水平提高的原因 [12] ,赵霞等通过协整分析发现城乡收入差距与经济城镇化正相关 [13] 。第二类观点则认为城乡收入差距阻碍了城镇化进程,向书坚等建立空间杜宾模型,发现城乡居民收入差距扩大不利于对本地区与相邻地区城镇化发展 [14] ;张耀军等人建立普通多元线性回归、联立方程和空间联立方程计量模型发现周边地区城乡收入差距扩大对本地的城镇化会有明显的阻碍作用 [15] 。

通过上述综述可以看出,既有的研究从不同的角度、基于大量的数据和多种方法来探究城镇化与城乡收入差距相互的关系。但是,一方面,大部分研究运用省级或者地市级数据作为支撑来研究忽略了内部的差异性,县域作为连结城市与乡村的重要节点,其城镇化发展与城乡收入差距模切相关;另一方面,已有研究大多数将视野聚焦于城镇化与城乡收入差距中的一方,忽略了对两者之间相互作用的探讨与研究。

县域城镇化通过承接产业转移,能够促进城乡融合发展带动县域全体人民共同富裕,对于县域城镇化与城乡收入差距之间的研究具有重要意义。西部地区城乡收入差距大,是消除相对贫困的重要地区。重庆市是西南地区发展较好省市,是西部大开发重要的战略支点。鉴于此,本文选择重庆市作为案例地,首先通过耦合协调度模型系统地认识重庆市县域城镇化与城乡收入差距耦合协调度发展水平的时空特征,再对影响两者协调度水平的因素进行探索,以期为推动两者协调共同发展提供参考。

2. 指标、方法和数据

2.1. 县域城镇化和城乡收入差距指标

关于县域城镇化的指标,采用常住人口城镇化率,既县域城镇化率等于城镇常住人口与总人口的比值。县域城镇化率计算公式如下:

(1)

式中,下标i和t分别表示县域单元和年份,

表示县域城镇化率,

表示城镇常住人口数,

表示县域总人口数。

根据城乡收入差距的实质以及便于耦合协调度的计算,提出城乡收入差距的指标:

(2)

式中,下标i和t分别表示县域单元和年份,

表示城乡收入差距,

表示农村居民人均可支配收入,

城镇居民人均可支配收入。通常使用城镇居民人均可支配收入与农村居民可支配收入的比值表示城乡收入差距指数,但其结果往往大于1,且其值越大城乡收入差距越大。为了便于耦合结果分析,故将其反过来,以农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入的比值来代表城乡收入差距,其结果往往小于1,且值越大城乡收入差距越小。

2.2. 耦合协调度评价模型

耦合是一个物理学概念,是指两个或两个以上系统相互作用、相互影响的过程,耦合度是对这种相互作相互作用的度量 [16] 。本文结合县域城镇化与城乡收入差距相互作用机理,借用耦合的概念和统计学中离差系数的概论,建立县域城镇化与城乡收入差距耦合度函数,如下式所示:

(3)

式中:

是耦合度,其大小在0~1间,代表县域城镇化(

)与城乡收入差距(

)两个系统相互作用、相互影响的强度。耦合度越大,表示两个系统的相互作用越强。为了一步反映系统间的协调水平,引入协调度概念,构建耦合协调度函数,如下式所示:

(4)

式中:

是耦合协调度系数,

∈[0, 1],

值越大,两变量之间的耦合协调发展水平越高;

是综合实力指数,反映城乡收入差距与县域城镇化综合发展水平;α和β为待定系数,衡量县域城镇化、城乡收入差距的重要程度,基于城乡收入差距与县域城镇化之间相互作用,认为两者同等重要,设定α、β分别为0.5、0.5。已有文献普遍把耦合协调度分为10种类型 [17] ,本文采用这种标准(表1)。

Table 1. Coupling of coordination standard

表1. 耦合协调度标准

2.3. 数据来源

重庆市共有38个区县(区、县级市、省直管县市),因渝中区城镇化率为100%不在本文的研究范畴,故本文研究测算2016~2020年重庆市除渝中区外的37个县(区、县级市、省直管县市)县域城镇化与城乡收入差距耦合协调度,涉及两个方面的指标:一是县域城镇化指标,二是城乡收入差距指标。其中涉及数据均来自2017~2021《重庆统计年鉴》。

3. 实证结果分析

3.1. 县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度总体性评价

Table 2. Statistical description of the coupling coordination degree

表2. 耦合协调度的统计性描述

通过对2016~2020年重庆市县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度进行比较分析(如表2),可以发现:① 重庆市县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度处于0.58~0.86区间,均属于协调范围,各年份均值均在中级协调区间,说明整体上重庆市县域城镇化和城乡收入差距处于协同进步的状态。② 2016年~2018年有部分城市处于勉强协调状态,而2019年以后全部城市均突破初级协调,最小值为中级协调状态,还未有城市实现优质协调。③ 最大值、最小值、均值不断提高且标准差不断减少,说明重庆市县域城镇化和城乡收入差距随着时间的推移协调度越来越好且各区县发展越加均衡。

总体来看,2016~2020年重庆市县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度均处于协调区间,虽上升幅度不大,但均在提升;各个县域之间差别也在逐渐缩小。

3.2. 县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度时空演变分析

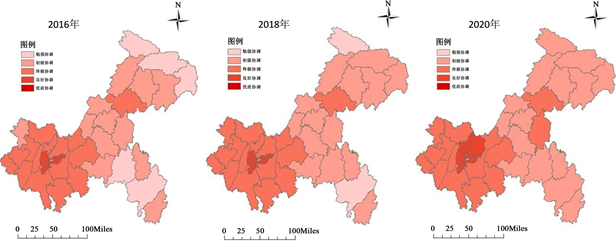

根据计算结果,利用ArcGIS软件将2016年、2018年、2020年3年的县域城镇化和城乡收入差距耦合协调做空间表达,各协调度由深到浅,以此由不同颜色深浅的色块表示,其中渝中区无数值为空白,耦合协调度空间格局如图1所示。

Figure 1. The spatial pattern of coupled coordination degree

图1. 耦合协调度空间格局

重庆市县域城镇化和城乡收入差距协调度整体偏高,绝大多数城市处于初级协调和中级协调水平。耦合协调度良好协调区域集中在市中心附近,这块区域面积小、产业发达、交通便利能够较好的统筹城乡协调发展。2018年良好协调区域面积扩大,其周边的北碚区、渝北区耦合协调度提升,也达到了良好协调的水平。重庆县域城镇化与城乡收入差距耦合协调度处于中级协调的城市大多数围绕在市中心周围,至2020年仅有万州区和石柱县未与其他中级协调区域衔接。同时,耦合协调度良好和中级区域除石柱县外,都属于成渝城市圈,是重庆市与四川省联合重点打造区域。这部分区域在发展过程中得到了大量的支持,交通、物流、产业等的发展都得到了强化,拥有反哺农村发展的意愿与能力,是重庆市城乡协同发展的先行区。

初级协调和勉强协调区域除2016年的潼南县外都位于重庆市东部区域,呈“C”状分布,这些城市远离市中心(包括潼南县),除梁平县和早期的潼南县外都不在成渝城市群范围内,可能因此受到中心城市的辐射与城市发展战略带动的作用较弱。尤其是城口县、巫溪县、巫山县、彭水县和酉阳县这五个2016年处于勉强协调状态的城市,他们处于重庆市的边界上、远离中心城市也不与成渝城市群所涉及的城市毗邻,早期协调度落后于其他城市。此外,这几个城市相对来说面积偏大,城市的发展也难以带动农村整体发展,因此城乡统筹发展能力较弱。

4. 城镇化与城乡收入差距耦合协调度影响因素

为了探究造成各县份县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度差异的深层次原因,本文进一步对县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度的影响因素展开计量分析。结合前人研究成果以及前文分析,本文认为经济发展、产业结构、人口规模、基础设施建设、教育状况、成渝城市群战略等因素是影响城镇化与城乡收入差距耦合协调度的主要因素。

Table 3. Variables related to factors influencing the convergence coupling of county urbanization and urban-rural income gap

表3. 县域城镇化和城乡收入差距收敛耦合协调度的影响因素相关变量

本文预期总体经济的发展会不仅有利于城市话的进程而且能够增加农民收入,以此促进县域城镇化和城乡收入差距耦合协调发展。产业结构对省域内城乡居民收入差距具有正向溢出效应,农业的三产融合能够缩小城乡居民收入差距 [18] ,以此便能提升农村居民收入,并为县域城镇化创造条件。因此,二三产业发展越快,县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度越高。人口规模代表城镇的集聚效应,人口规模越大,集聚效应越强,对人们就业增收、城镇化建设均有推动作用,县域城镇化和城乡收入差距的耦合协调度也就越高。在基础设施建设方面,教育、医疗条件越好便越能为提升人口素质、创造更好的条件,吸引和留住更多的人;交通的发展使人们交通更加便利,促进资本、人力在城乡间交流,因此,基础设施的建设能够促进县域城镇化和城乡收入差距耦合协调发展。近年来实施的“成渝城市群”战略,区域内产业的发展推动人口聚集,同时辐射带动农村发展,增加农村居民收入,从而提高城镇化与农村人口空心化的耦合协调度。基于此,本文构建2016~2020年重庆市38个县份面板数据,对县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度的影响因素展开实证分析。计量分析的变量指标及其描述性统计详见表3。相关指标数据来自历年《重庆统计年鉴》。

本文采用随机效应模型进行参数估计,估计结果见表4。从回归结果来看,地区人均生产总值、第三产业占比、人口规模、公路里程数、是否成渝城市群对城镇化与城乡收入差距收敛的耦合协调度具有显著影响,其中地区人均生产总值、公路里程数、是否成渝城市群在1%的水平上显著,第三产业占比在5%水平上显著,人口规模在10%水平上显著。

Table 4. Estimated results of random effects of factors influencing the coordination between county urbanization and urban-rural income gap

表4. 县域城镇化与城乡收入差距协调度影响因素随机效应估算结果

计量结果显示,地区人均生产总值越高越有利于促进城镇化与城乡收入差距收敛耦合协调度越高,经济发展水平越高在促进城镇发展。在产业结构中第三产业越发达,越容易促进城乡收入差距减少,并且推进县域城镇化建设,而第二产业并不显著,因为第三产业是农村劳动力在城镇中就业最主要的渠道 [19] ,因此第三产业能够在促进城镇化发展的同时也缩小城乡收入差距,而第二产业对于技术要求更加严格,对于农民增收带动作用不大,因此无法减少城乡收入差距。在基础设施建设方面,医疗条件和教育状况对城镇化与城乡收入差距耦合协调度的影响并不显著,公里里程数则非常显著的促进了两者之间的耦合协调度,说明公路的建设很大程度上连接城市与乡村,增进城乡间要素流动效率,促进城市建设的同时也带动了农村产业发展与农民进城就业。此外,成渝城市群也显著的促进了城镇化与城乡收入差距之间的耦合协调度。2011年国务院常务会议同意批复《成渝经济区区域规划》,2016年5月4日,国家发展改革委、住房和城乡建设部联合印发《成渝城市群发展规划》,赋予成渝两地的发展定位为:全国重要的现代产业基地、西部创新驱动先导区、内陆开放型经济战略高地、统筹城乡发展示范区、美丽中国的先行区。这部分城市的发展不仅对其城镇化建设推动作用明显,还辐射带动了农村居民就业增收,战略效果明显,各区域协同合作带来的效果比孤军奋战作用强很多。

5. 结果与讨论

本文利用耦合协调度模型测算重庆市县域城镇化与城乡收入差距耦合协调度,使用ArcGis对其结果进行时空上的可视化分析,并计量分析其影响因素。研究表明,第一,重庆市县域城镇化和城乡收入差距耦合协调度整体偏高,逐年上升且各县域之间耦合协调度水平也越加均衡;第二,市中心的发展以及城市发展战略的选择促进了城镇化的发展,同时也给农村带来了很多的机会,促进农民就业增收,耦合协调度高先行区域凸显,以点带面促进城乡统筹发展初具成效;第三,地区人均生产总之、公路里程数与是否成渝城市群市是促进城乡协同发展的关键因素。

根据对于城镇化与城乡收入差距的研究,本文具有以下启示,第一,耦合协调度高的城区大多为经济发达的区域,这部分地区基础设施建设完备、产业兴旺、政策支持丰富,应该继续保持优先发展的导向。首先,其在发展过程中要合理配置资源,大力促进经济发展,促进城乡间产业合理分布,尤其是第三产业的发展,提升城镇居民收入的同时为农村居民提供就业岗位,进一步促进城乡协同发展,使城镇化与城乡收入差距的耦合协调度水平向优质协调迈进。其次,加大对周边城市的辐射带动,打通与周边城市的连接,实现“先发展”带动后发展。第二,耦合协调度较低的城市大多远离中心城市,产业发展也较为滞后,这部分区域应该聚焦于发展重点,逐步突破。首先,要促进区域内的经济发展,增强政策倾斜,加强基础设施建设,盘活当地资产,促进各要素在城乡间的流动。其次,这些区域呈“C”形带状连片分布,邻近协调度较好区域,要充分利用协调度高区域的辐射效应,同时探索区域间“抱团”发展策略,使其成为重庆市城乡协同发展的后发力量。