1. 引言

智能手机作为连接互联网的设备和媒介,能够提供社交、娱乐、学习、购物、支付等各种功能,是人们生活中最重要最基础的工具,在人们的生活中发挥着不可替代的作用。新冠疫情期间,智能手机的重要性进一步凸显,人们需要通过智能手机出示健康码、行程码,登记核酸信息,购买生活必需品和药品,寻求帮助等等。已有研究表明,使用智能手机能够缓解老年人的孤独感 [1] ,促使他们形成积极的老化态度 [2] ,提高晚年生活的幸福感 [3] 。但是,老年人作为数字移民,可能会对使用智能手机缺乏信心,排斥智能手机的使用。如何提高老年人对智能手机的使用意愿和实际使用水平成了有待解决的问题。

1.1. 社会支持对老年人智能手机使用的影响

社会支持是人们从外界获得的支持和帮助,可以为老年人在使用智能手机的过程中提供便利,增加其对易用性的感知 [4] ,减少畏难心理,从而促进老年人对新兴技术的接受和使用。社会支持可以分为家人支持,朋友支持以及其他支持 [5] ,这几种支持均对老年人的智能手机使用起着促进作用。首先,与老年人相比,年轻的家庭成员对智能手机更为熟悉,具有更高的使用能力和使用水平,他们的鼓励、指导和帮助有助于老年人形成对智能手机的积极态度,增加使用意愿,最终提高实际使用水平 [3] 。来自同伴之间的互助同样被发现具有积极效果。周思慧等 [6] 通过访谈发现,老年人鼓励同伴使用智能手机,并在同伴遇到使用困难时积极提供帮助。此外,正式的机构支持为老年人提供使用能力方面的培训,能够促进老年人对新兴技术的使用,并促使老年人从中获益 [7] 。

1.2. 社会支持对老年人智能手机使用的影响机制

社会支持是如何对手机使用产生影响的呢,通过梳理现有文献,我们推测自我效能感可能在其中发挥中介作用。一方面,社会支持有助于自我效能感的形成和发展,帮助人们应对困难和挑战。这种积极影响在年轻人 [8] 和老年人 [9] 中均有体现。智能手机对于老年人是新兴事物,具有较强的未知和不确定性,仅仅依靠老年人自身力量很难形成使用手机的能力,这就更加需要来自外界的支持和帮助。研究发现,不论是正式支持还是非正式支持都能有效提升老年人在使用手机方面的效能感 [10] 。另一方面,自我效能感在老年人的技术接受中发挥着重要作用。自我效能感高的老年人认为他们可以成功学习新技术,并表示“如果真的有学习技术的意图,在这个年龄也一定可以做得更好” [11] 。而那些认为自己“很难记住如何使用”“仅仅依靠自己很难学会如何使用”的老年人,则有可能放弃使用技术 [12] 。Berkowsky等人 [13] 选取了9项对老年人有帮助但使用率不高的技术进行研究,发现使用信心能够有力提高技术使用意愿。自我效能感也能促进老年人对技术的实际使用。研究表明,自我效能感增加了老年人对网上银行服务 [14] 和互联网 [15] 的使用,并提高了他们进行在线学习的效果 [16] 。

此外,技术接受模型指出使用意愿是实际使用的前因 [17] 。随着老年人对智能手机使用意愿的提高,他们会探索和使用智能手机的多种功能,并付出更多的时间。

根据以上梳理,我们提出假设:社会支持可以促进智能手机的实际使用,自我效能感和使用意愿在其中发挥链式中介作用。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

选取认知能力正常的老年人为研究对象,采用方便抽样的方法收集问卷308份,剔除被试年龄未达到60岁的4份问卷以及2份规律作答的问卷,最终保留有效问卷302份,问卷有效率98.05%。被试年龄在60~89岁之间,平均年龄为68.92岁(SD = 5.47)。其中,男性67人(22.19%),女性235人(77.81%);城镇254人(84.11%),农村48人(15.89%);未上过学2人(0.66%),小学32人(10.60%),初中161人(53.31%),高中/中专80人(26.49%),大专/本科及以上27人(8.94%)。

2.2. 研究工具

领悟社会支持量表。由Zimet等人 [5] 编制,共有12个题项,从家人支持、朋友支持、其他支持三个方面测量感知到的社会支持。量表采用7点计分(1 = 非常不同意,7 = 非常同意),得分越高说明感知到的社会支持水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.901。

一般自我效能感量表。由Schwarzer和Jerusalem [18] 编制,王才康等人 [19] 修订,共有10个题项。量表采用4点计分(1 = 完全不正确,4 = 完全正确),得分越高说明一般自我效能感越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.884。

智能手机使用情况调查表。本研究从使用意愿和实际使用两个方面衡量智能手机使用情况。通过“未来我打算使用/继续使用智能手机”“我愿意探索智能手机的不同功能”“我愿意向亲朋好友推荐智能手机”这三个题项测量,Cronbach’s α系数为0.776。实际使用关注手机应用的使用情况,通过使用功能数目和使用强度两个指标反映。共有15项应用,均来自《第51次中国互联网络发展状况统计报告》。使用强度采用5点计分(1 = 从不,2 = 偶尔,3 = 有时,4 = 经常,5 = 总是),得分越高说明使用强度越大,Cronbach’s α系数为0.890。使用功能数目为得分不为1的功能数目之和。

人口学信息调查表。包括性别、年龄、受教育程度、户籍。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差检验

由于本研究中的数据全部采用自评问卷测量,可能存在共同方法偏差。采用Harman单因素分析进行检验。结果显示,特征根大于1的因子共有8个,最大因子对变异的解释率为23.73%,小于40%的临界值,因此可认为本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 社会支持、自我效能感、智能手机使用意愿、使用功能数目、使用强度的描述统计与相关分析

采用偏相关分析,控制性别、年龄、受教育程度和户籍,分析社会支持、自我效能感、智能手机使用意愿、使用功能数目、使用强度之间的相关性。结果显示,社会支持与自我效能感、智能手机使用意愿、使用功能数目、使用强度显著正相关;自我效能感与智能手机使用意愿、使用功能数目、使用强度显著正相关;智能手机使用意愿与使用功能数目、使用强度显著正相关;智能手机使用功能数目与使用强度显著正相关。结果见表1。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis

表1. 描述性统计及相关分析

3.3. 自我效能感、使用意愿在社会支持和智能手机实际使用间的中介效应检验

为明确自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机实际使用间的作用,进行中介效应检验。本研究采用使用功能数目及使用强度两个指标衡量智能手机实际使用情况。分别以智能手机使用功能数目、智能手机使用强度为因变量构建模型。两个模型的自变量均为社会支持,中介变量为自我效能感和智能手机使用意愿,控制变量为性别、年龄、受教育程度、户籍。采用SPSS宏程序PROCESS的模型6进行链式中介分析。

3.3.1. 自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用功能数目间的中介效应检验

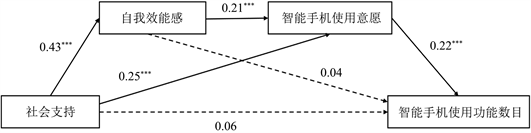

以智能手机使用功能数目为因变量构建模型。结果显示,社会支持可显著正向预测自我效能感(β = 0.43, p < 0.001),社会支持(β = 0.25, p < 0.001)和自我效能感(β = 0.21, p < 0.001)可显著正向预测智能手机使用意愿,智能手机使用意愿可显著正向预测使用功能数目(β = 0.22, p < 0.001),但社会支持(β = 0.06, p > 0.05)、自我效能感(β = 0.04, p > 0.05)对使用功能数目不具有显著的直接预测作用。如图1所示。

Figure 1. The chain mediating effect of self-efficacy and intention to use in social support and function number of smartphone use

图1. 自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用功能数目间的链式中介

采用Bootstrap法对自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用功能数目间的链式中介效应进行检验。结果显示,社会支持对智能手机使用功能数目的总效应为0.16,95%置信区间为[0.26, 1.21],不包含0,总效应显著;直接效应为0.06,95%置信区间为[−0.23, 0.82],包含0,直接效应不显著;总间接效应为0.10,95%置信区间为[0.04, 0.16],不包含0,总间接效应显著,占总效应的62.50%。模型中存在3条间接作用路径。路径1:社会支持→自我效能感→使用功能数目;路径2:社会支持→使用意愿→使用功能数目;路径3:社会支持→自我效能感→使用意愿→使用功能数目。其中,自我效能感在社会支持和使用功能数目间的中介效应为0.02,95%置信区间为[−0.03, 0.06],包含0,该间接效应不显著,占总效应的12.50%;智能手机使用意愿在社会支持和使用功能数目间的中介效应为0.06,95%置信区间为[0.02, 0.10],不包含0,该间接效应显著,占总效应的37.50%;自我效能感和智能手机使用意愿在社会支持和使用功能数目间的链式中介效应为0.02,95%置信区间为[0.01, 0.04],不包含0,该间接效应显著,占总效应的12.50%。结果表明,自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用功能数目间存在链式中介作用,使用意愿在社会支持和智能手机使用功能数目间存在简单中介作用,自我效能感在社会支持和智能手机使用功能数目间不存在简单中介作用。结果见表2。

Table 2. Mediation effect test—The function number of smartphone use as the dependent variable

表2. 中介效应检验——智能手机使用功能数目为因变量

3.3.2. 自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用强度间的中介效应检验

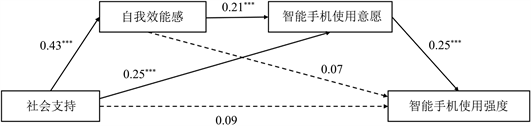

以智能手机使用强度为因变量构建模型。结果显示,社会支持可显著正向预测自我效能感(β = 0.43, p < 0.001),社会支持(β = 0.25, p < 0.001)和一般自我效能感(β = 0.21, p < 0.001)可显著正向预测智能手机使用意愿,智能手机使用意愿可显著正向预测使用强度(β = 0.25, p < 0.001),但社会支持(β = 0.09, p > 0.05)、自我效能感(β = 0.07, p > 0.05)对使用强度不具有显著的直接预测作用。如图2所示。

Figure 2. The chain mediating effect of self-efficacy and intention to use in social support and intensity of smartphone use

图2. 自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用强度间的链式中介

采用Bootstrap法对自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用强度间的链式中介效应进行检验。结果显示,社会支持对智能手机使用强度的总效应为0.20,95%置信区间为[0.09, 0.25],不包含0,总效应显著;直接效应为0.09,95%置信区间为[−0.02, 0.17],包含0,直接效应不显著;总间接效应为0.11,95%置信区间为[0.06, 0.18],不包含0,总间接效应显著,占总效应的55.00%。模型中存在3条间接作用路径。路径1:社会支持→自我效能感→使用强度;路径2:社会支持→使用意愿→使用强度;路径3:社会支持→自我效能感→使用意愿→使用强度。其中,自我效能感在社会支持和使用强度间的中介效应为0.03,95%置信区间为[−0.02, 0.08],包含0,该间接效应不显著,占总效应的15.00%;智能手机使用意愿在社会支持和使用强度间的中介效应为0.06,95%置信区间为[0.02, 0.11],不包含0,该间接效应显著,占总效应的30.00%;自我效能感和智能手机使用意愿在社会支持和使用强度间的链式中介效应为0.02,95%置信区间为[0.01, 0.04],不包含0,该间接效应显著,占总效应的10.00%。结果表明,自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机使用强度间存在链式中介作用,使用意愿在社会支持和智能手机使用强度间存在简单中介作用,自我效能感在社会支持和智能手机使用强度间不存在简单中介作用。结果见表3。

Table 3. Mediation effect test—The intensity of smartphone use as the dependent variable

表3. 中介效应检验——智能手机使用强度为因变量

4. 讨论

本研究揭示了社会支持对老年人智能手机使用的影响及其中的机制。研究表明,社会支持可以促进老年人对智能手机的实际使用,自我效能感、使用意愿在其中起到链式中介作用。

首先,自我效能感和使用意愿在社会支持和智能手机实际使用的关系间发挥链式中介作用。智能手机虽然能够为老年人带来生活上的便利,促进心理健康 [1] [2] [3] ,但年人由于自身的学习能力下降,加之担心网络受骗,可能会对智能手机产生一定的排斥心理,致使他们无法享受到使用智能手机带来的诸多好处。外界的社会支持是宝贵的资源,不仅可以促进老年人的心理健康 [20] ,帮助他们形成积极的老化态度 [21] ,也为老年人自我效能感的形成和发展提供了可能性 [9] 。家人、朋友和社会的帮助为老年人使用智能手机创造了便利条件,促使老年人提高自我效能感,缓解了他们在使用手机时的焦虑情绪 [22] ,从而更愿意接触和探索智能手机的不同功能,并花费更多的时间在智能手机上。

此外,智能手机使用意愿在社会支持和实际使用中间发挥简单中介作用。这意味着社会支持可以独立地提高使用意愿,而不一定要通过自我效能感。这可能是由以下原因造成的。一方面,除了自我效能感,使用意愿的提高可能部分是由社交动机引起的。社会支持水平高的老年人,他们拥有的社会网络更加广泛,与外界建立的关系更加稳固,与社会支持水平低的老年人相比,他们更乐于与家人朋友进行联系。智能手机恰恰为他们的交往需求提供了便利,满足了老年人的社交需求,促使他们获得更多的社会支持,提高老年人的生命意义感和满足感 [23] 。通过使用微信,老年人可以随时随地地向朋友发送消息,进行语音通话,视频通话;通过使用抖音,老年人可以了解到他人的生活近况。智能手机带来的种种交往便利可以或许可以直接提高使用意愿。另一方面,社会支持并不总是能够提高自我效能感,这与社会支持的方式有关。子女在进行数字反哺时,存在三种形式:代理式反哺、指令式反哺和启发式反哺 [24] 。如果提供支持者采取代理式反哺,直接帮助老年人操作,而非指导他们如何进行操作,那么老年人的效能感是难以发展起来的。只有老年人真正掌握如何操作,效能感才能得以形成。

5. 结论

社会支持能够促进老年人智能手机的实际使用,自我效能感、智能手机使用意愿在社会支持和实际使用间起链式中介作用。此外,智能手机使用意愿在社会支持和实际使用间起简单中介作用。