1. 引言

随着经济全球化的不断深入,各类中国产品向海外各个国家的出口贸易也随之不断扩大,其中,品种多样的农副产品占据很大比例。同时,随着乡村振兴政策的推行,也促使具有中国地方特色的农副产品在国际上得到宣传。因此,在我国农业文化传播的过程中,农副产品的国际宣传翻译起着重要作用,只有准确的翻译才能将中国独特的农业文化精髓传递给世界。

2. 跨文化传播视角下的农副产品外宣翻译综述

2.1. 跨文化传播理论概述

跨文化传播是指不同文化背景的人之间通过语言和非语言符号进行信息交流的过程,是一种复杂的社会行为,受到多种因素的影响,如文化差异、语言差异、传播媒介、传播目的、传播效果等。跨文化传播的理论研究主要包括以下几个方面:

(1) 文化与传播的关系。文化是一种共享的、传承的、动态的、多元的、有层次的、有价值的、有意义的社会现象,是人类社会的精神财富,是传播的内容和载体。传播是一种信息的产生、传递、接收和反馈的过程,是文化的表达和交流,是文化的创造和发展。文化与传播是相互依存、相互作用、相互影响的,文化决定了传播的内容、形式、方式和效果,传播又反过来影响和改变文化。

(2) 跨文化传播的模式和类型。跨文化传播的模式可以分为直接模式和间接模式,直接模式是指不同文化背景的人之间直接进行面对面的交流,如口头交谈、书信往来、会议演讲等,间接模式是指通过某种媒介进行跨文化传播,如报纸、电视、网络、翻译等。跨文化传播的类型可以分为同步型和异步型,同步型是指传播的发送和接收同时进行,如电话、视频会议等,异步型是指传播的发送和接收有时间差,如电子邮件、博客、微博等。

2.2. 跨文化传播学理论在外宣翻译中的应用

外宣翻译是指将我国的政治、经济、文化、社会等方面的信息和观点,通过语言转换的方式,传递给国外受众的翻译活动,是一种特殊的跨文化传播行为,具有明确的传播目的、特定的传播对象、严格的传播规范和重要的传播效果。外宣翻译的理论指导主要包括以下几个方面:

(1) 功能对等理论。功能对等理论是由德国翻译学家雷贝尔提出的,主张翻译应该以目标语受众的期待和反应为导向,使译文在目标语文化中实现与原文相同或相近的功能,而不必拘泥于原文的形式和内容。功能对等理论在外宣翻译中的应用,要求译者根据不同的传播目的和对象,选择合适的翻译策略,如归化、异化、增译、删译、移位、替换等,使译文能够有效地传达我国的形象、声音和立场,引起目标受众的理解和认同。

(2) 目的论。目的论是由德国翻译学家诺德提出的,主张翻译是一种有目的的人类行为,翻译的过程和结果都受到翻译目的的制约和影响,翻译目的是由翻译委托、翻译场合、翻译对象等因素决定的。目的论在外宣翻译中的应用,要求译者明确外宣翻译的总体目的和具体目的,分析外宣翻译的语域、语体、语气等特点,确定外宣翻译的质量标准和评价准则,制定外宣翻译的操作步骤和方法。

2.3. 农副产品外宣翻译概述

农副产品外宣翻译是指将我国农业和农村发展的成就、经验和特色介绍给国外受众的翻译活动,是我国对外宣传的重要组成部分。农副产品外宣翻译的内容主要包括以下几个方面:

(1) 农业技术和成果。这类外宣翻译主要是向国外展示我国农业科技的创新和发展,以及农业生产的效率和质量,包括农业种植、养殖、加工、储运等各个环节的技术进步和优化,以及农业品牌、农产品质量、农业标准、农业认证等方面的成果和优势。例如,我国在茶叶、葡萄酒、中药材等特色农产品的生产和加工方面拥有独特的技术和文化,形成了具有国际影响力的农业品牌。

(2) 农业文化和特色。这方面的外宣翻译主要是向国外传播我国农业的历史、传统、风俗、民俗等方面的文化内涵和特色,包括农业的起源、发展、变革、创新等方面的历史文化,以及农业的节日、习俗、礼仪、美食等方面的民族文化。例如,我国是农业文明的发祥地之一,拥有丰富的农业遗产和农业文化遗产,如中国农历、农业历法、农业祭祀、农业诗歌、农业绘画等。

3. 黑龙江省农副产品的外宣现状分析

3.1. 黑龙江省农副产品的特点与优势

作为中国位置最北、纬度最高的省份,黑龙江省的人口密度小,农村工业发展相对较慢,供农作物生长的自然环境中工业排污和生活垃圾污染少,有利于在省内生产绿色食品。黑龙江省坐拥1.56亿亩的黑土地,农业资源丰富多样,粮食产量连年增高,且位居全国第一。黑龙江省在作物生长季节的昼间日照时间长,晴天多、光照充足。黑龙江地区第二三季度的昼夜温差平均值大约为11℃,昼夜温差大、无高温障碍可提高代谢物的积累 [1] ,增加单产量。

3.2. 黑龙江省农副产品外宣现状

3.2.1. 黑龙江省农副产品海外宣传范围小、知名度不高

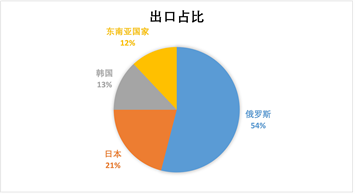

从出口数据来看海外宣传结果,黑龙江省由于地理位置导致农产品出口国具有一定局限性,绝大多数为俄罗斯、日韩等周边国家,具体见图1。由于黑龙江省近年来的人口流动问题,大量乡村人口向城市流动,从省内向省外流出,使得农业人口日渐稀少,商品流通不够通畅,缺少人大力外宣农业副产品,因此在海外市场上知名度不高。

Figure 1. The proportion of major exporting countries for agricultural products in Heilongjiang Province

图1. 黑龙江省农产品主要出口国家占比

3.2.2. 缺乏知名品牌带动,没有形成品牌矩阵

目前黑龙江农副产品由于缺乏大体量的龙头品牌在海外市场的宣传带动,在海外农副产品市场上缺乏关注度,缺乏品牌影响力。目前,黑龙江农副产品的宣传与推广要想在海外广泛宣传推广,必须依赖于产品带动,打造一批品牌,形成品牌矩阵,将黑龙江农副产品首先产品推广到全国范围,自然就能促进外宣,进而实现其走出国门,通过翻译拓宽海外知名度。

3.3. 外宣翻译对农副产品推广的影响

3.3.1. 外宣翻译是龙江特色农副产品走向世界的名片

对于黑龙江农副产品品牌而言,每一品牌都有着自己的文化背景、品牌故事和宣传切入点,一个好的外宣翻译是通向世界市场的名片。外宣翻译主要是翻译人员通过英语语言来表达黑龙江省不同的农副产品其背后的发展和价值,外宣翻译会实现了龙江农副产品生产与世界的有效沟通。

3.3.2. 外宣翻译有助于提高黑龙江省农副产品海外知名度

黑龙江省农副产品品牌的外宣翻译作为企业进入国际市场的营销战略可直接影响企业海外影响力。龙江企业不仅要有好品质的产品和具有特色的品牌,还需要具有对企业品牌特色故事的外宣翻译,通过品牌外宣翻译让海外消费者其企业文化及对其产品产生好奇和购买欲,进而提高其产品在国际国内市场知名度。

3.3.3. 外宣翻译有助于提高产品出口量

作为农业大省,黑龙江省农副产品产量质量都一直位于全国前列。而外宣翻译是借助经济全球化大势让黑龙江农副产品更多的流入海外最直接的营销手段,通过广告语种的转换让不同国家的人知道其产品,通过外宣翻译知道不同产品的特点。译者应将农产品和副产品品牌的特点与国外受众接受程度和理解能力相结合,充分融合中西文化中呈现的品牌效应,提高购买意向,增加销售量,提高出口量。

4. 黑龙江省农副产品外宣翻译问题与挑战

4.1. 语言与文化的差异

在推广龙江特色农副产品的过程中,我们时常忽略文化差异的问题。不仅出现中式英语的表达,有时还忽视了目标语言的文化特性。以哈尔滨红肠为例,百度百科中排名靠前的搜索结果之一是“Harbin Red Sausage”,具体见图2。

Figure 2. The search results on Baidu.com about the English translation of “Harbin Sausage”

图2. 百度百科上关于“哈尔滨红肠”英文翻译的搜索结果

然而在某些西方国家,红色代表残酷,具有贬义,而非褒义词。因此,这种翻译方式势必会影响产品宣传的效果。甚至有时我们会忽略目标国家的消费文化,导致错误的产品宣传。其他国家的消费者在思维方式和消费理念上与我国有很大的差异性。我们高度重视产品的文化内涵和历史背景。如果某款产品具有历史地位,如得到文人墨客的赞誉,那么我们很容易产生一种共鸣消费心理。然而,其他国家的消费者更关注产品的原始状态、天然品质以及是否能满足他们的需求。若无法把握这些消费者的心理,有针对性地进行宣传,就很难激发他们的消费意愿。这些文化冲突为我们的龙江特色农副产品推广带来了极大的困难和障碍。因此,在进行外宣时,我们必须时刻关注产品与目标国语言的差异和文化的冲突。

4.2. 翻译标准不一

由于前人对龙江特色农副产品的外宣翻译研究较为匮乏,相应的外宣翻译工作呈现出一定的滞后性。首先,外宣翻译资料呈现出零散状态,缺乏统一且科学严谨的双语语料库,这导致信息传播渠道不畅通,使得龙江特色农产品在国际市场上难以崭露头角,无法获得广泛关注,从而影响其品牌效应。其次,外宣资料翻译人员对翻译的认识不尽相同。既没有统一的行业翻译标准,也没有形成翻译规范,翻译方法和策略的使用显得混乱,使得译文质量参差不齐。最后,对龙江特色农副产品术语翻译研究的重视程度不足。术语的混乱无疑会对外部信息传播造成困扰。然而,通过术语的统一化和标准化,不仅可以加快龙江特色农副产品国际化的步伐,同时也能协助翻译人员提高翻译品质和速度 [2] 。

4.3. 缺乏农业翻译方向人才

近些年,我国黑龙江省致力于推动龙江地区的振兴,为了让龙江特色农副产品走向全国乃至全球,加大了对外宣传和翻译工作的力度,以期让更多的人熟知龙江特色农副产品。然而,在实际的宣传和翻译工作中,人才短缺问题尤为突出。一方面,龙江特色农副产品的影响范围较小,对当代年轻人缺乏吸引力,进而导致年轻人参与宣传工作的积极性不高,使得宣传缺乏活力;另一方面,部分现有的翻译人员翻译水平有限,对龙江特色农副产品中文含义的理解不够深入,不能突出龙江农副产品的地域特色和民族特色,从而导致译文的接受度较低。

除此之外,人才培养机制也不完善。目前,我国高校和翻译培训机构在农副产品翻译方面的课程设置较少,导致从事农副产品翻译的人才供应不足。

5. 黑龙江省农副产品外宣翻译对策

5.1. 语言与文化的适应

农业文化是农副产品外宣翻译中重要的内容,它反映了不同国家和民族对农业的认识、态度和价值观,以及农业与社会、经济、政治、宗教等方面的关系。农业文化的翻译要求译者既要尊重原文的农业文化特色,又要考虑目标语的农业文化背景,同时要采用合适的翻译策略和方法,使译文能够有效地传达农业文化的信息和意义,引起目标受众的兴趣和共鸣。因此,翻译时可适当使用汉语拼音,但也应根据英语本身的构词方法,取其音、补其义,构筑出一个合乎商品实质的译文。比如如果商品名为“地名 + 农副产品名称”的结构,此处的地名属翻译中的不可译现象,只能使用汉语拼音,那么就可以把这样的原文规范译为“地名首字母大写 + 农副产品名称”的形式,这样既译出了文化指向,也可避免地名全拼引起的繁琐,并使得商品名称翻译简洁明了 [2] 。

此外,需建立明确的受众意识,用双语文化武装自己。首先,译者要了解和分析商品销售的受众,明确其语言习惯和文化风俗,充分对比英语国家饮食领域宣传资料,探究其表达方式及受众的阅读思维习惯和喜好等,根据受众进行适当的改写。其次,针对凸显本土农副产品特色的内容,译者需引导意向读者欣赏中国农副产品,运用深刻的洞察力找出中西心理思维模式的细微差异,从细微处打动,背景知识或典故,对农副产品品牌和广告语的翻译慎之又慎,避免误导,以赢得英文读者对相关品牌和文化的认可。再次,译者需理解读者正当需要,重视读者参与,如删去英文读者无法理解的表述,考虑译入语语境下消费者的接受程度和预期反应,尊重贸易对象的消费和饮食习惯差异。在此基础上,译者谨慎处理译前文本 [3] 。

5.2. 建立语料库,解决标准化问题

针对目前外宣资料翻译零散状态、不系统不完善且没有完整的资料的情况。最佳的就是建立双语语料库。双语语料库的创建需要以下几个流程:语料库的规划、双语语料采集、双语语料的预处理、双语语料的对齐、创建语料库、术语的提取与检索语料库。因为我们的目标是要建立黑龙江省的外宣翻译双语语料库,所以要尽力采集有关黑龙江省乃至东三省与农副产品相关的政治、经济、生活等方面的双语材料,着重突出富有民族特点的地域文化,如民间故事等。

其中,农业术语是农副产品外宣翻译中不可或缺的内容,它们涉及农业的各个领域和层面,如农作物的品种、性状、用途等,农业技术的方法、原理、效果等,农业标准的规范、要求、检测等。农业术语的翻译要求译者既要遵循国际通用的农业术语标准,又要考虑目标语国家的农业实际和习惯,同时要保持译文中农业术语的准确性和一致性,避免造成混淆和误解。例如“白酒”二字,酒各品牌官网上出现的翻译有Baijiu、liquor、spirits、wine四种 [4] 。而这4个使用的具体适合语境又各有差异,为应对翻译标准不统一的现象,而建立语料库,可以协助翻译人员提高翻译品质和速度。

5.3. 引进相应领域人才并指定人才引进政策

一方面,应创新活力吸引更多的年轻人加入龙江农副产品的外宣翻译当中。政府、职业机关、外宣类翻译赛事与高校融合,通过高水平的赛事来吸引黑龙江当地乃至全国各省、全世界的青年。

另一方面,立外宣翻译专业,把外宣翻译人才培养纳入培养方案中。高校也要有重视培养外宣翻译人才的理念,设立培养外宣翻译人才的课程体系。培养外宣翻译人才,要有顶层设计,对学科和专业重新定位,把外宣翻译人才培养纳入培养方案中,课程设置要交叉融合。在外宣翻译课程教学中,要通过课程思政培养学生敏锐的政治意识和正确的价值导向,精选课程教学内容,通过案例教学凸显外宣翻译融通策略知识,通过翻译工作坊提升学生翻译实践能力。增设外宣翻译课程,课程交叉融合 [5] ,培养学生敏锐的政治意识和正确的价值导向。

6. 结语

中国自古以来就是农业大国,而黑龙江作为我国农业大省,其农产品文化更是独具地方特色,它的多样性及特殊性为黑龙江省农业文化走向世界的传播带来了挑战。其中,农副产品的外宣翻译不仅仅是简单的语言转换,更涉及到多种文化间的交流和碰撞。作为翻译工作者,我们需要不断学习,在深入了解农业文化的基础上,灵活运用翻译理论,主动考虑翻译过程中的适应性和选择。同时,也应注意翻译语言的准确性和明确的表达方式,以将黑龙江以及其他省份的特色农业文化更好地传播到世界各地。

基金项目

东北林业大学省级大学生创新创业训练计划支持项目《乡村振兴背景下黑龙江省特色农副产品外宣策略及翻译研究》;项目编号:S202310225079。