1. 引言

回首2021年,“双减”无疑是热度最高、影响范围最广的教育改革举措之一,“双减”的主要目的意在健全作业管理机制,合理调控作业结构,提高作业设计质量,使作业布置更加科学合理,减轻学生过重的作业负担。一直以来,作业设计的重要性没有得到足够的重视,而存在这种现象的原因是学生在课堂上学习到的知识,需要通过练习进行巩固,但在作业的布置过程中,忽视了作业效果与作业量之间的关系,这两者之间并不是成正比关系的,本文将从经济学中的边际递减效应来进行说明 [1] 。

2. 边际递减效应的内涵

边际效用递减法则也称为边际贡献递减原则,边际效用递减是在经济学中经常出现的词语,指的是当消费者对某一物品的消费数量越多,该物品新增加的最后一单位物品的消费所获得的效用,即边际效用反而会越少,甚至还可能出现负值的情况。我们以吃饭的过程为例进行比喻,当吃掉的食物超过一定程度后,人已经感觉非常饱了,就不会再因为获取食物感到快乐。但是,如果此时强迫一个人继续吃食物,这个人不仅不会因此感觉到快乐,反而会产生被处罚的痛苦感受。其实,该现象不仅仅出现在经济学当中,在学习和生活中也是普遍存在的。比如我们常说的“饥香饱臭”、“入芝兰之室,久而不闻其香”就是指生活中存在的边际效应递减现象 [2] 。

3. 作业边际效用的现实存在

艾宾浩斯是德国的著名心理学家,他提出了著名的过度学习理论。过度学习是适度学习的延伸,那什么是适度学习呢?适度学习指的是在识记材料刚刚达到能够背诵程度就中止的学习,而达到该种程度后仍然继续学习的话,就是过度学习。一般来说,在一定范围内,记忆的保持效果和复习的次数是成正比的,但是要注意并不是次数越多越好。事实上,如果复习的次数超出了一定范围,反而会导致相反的结果。科学研究指出,在适度学习的基础上,过度学习50%时,对知识的记忆效果是最佳的。例如,反复阅读一篇课文10遍,刚刚达到可以的背诵程度,这时候如果再继续念5遍的话,会记忆得更加牢固。但是超过这个限度的话,效果往往会不增反降。所以,如果想单纯地依靠过度学习来提高学习效果是行不通的。

根据在教育心理学中提到的练习律原理,当学习者通过学习建立起对某件事的联结后,后续通过正确地重复这种反应,会使这种联结(S-R)得到有效的强化。练习得多了会产生使用律,不练习则会形成失用律。所以,作业对学习而言是必不可少的。但问题是如何在合适的学习时间内能够取得最大的学习效果,关键就在于需要对作业进行优化设计。教师要对学生的课后作业进行精心的设计,尽量减少作业过程中的无效劳动来达到预期效果。提倡轻负担、高质量,衡量和评价作业的质量要加入作业量、时间等因素,切实纠正学生课业负担过重而学习效率低下的状况,把握好作业的“量”和“质”的辨证关系。

4. 边际效用对作业设计的启示

布置课后作业是为了学生巩固在课堂上学习的内容,及时掌握新知识,但如果作业布置的数量太多,完成作业的时间太长,那么边际递减现象也会出现在学生完成作业的过程中。我们需要注意,学生成绩和作业量并不是成正比的,学生往往会把作业最多的放到最后来完成,或者刚开始还能认真做,后面发现作业实在太多,为了应付检查就会开始乱写,这样的作业既浪费学生的时间,消耗学生的精力,也不能达到预期效果。

笔者认为学生成绩的关键在于完成作业的效果,而要保证作业效果就需要提高学生对作业的兴趣,学生的精力和注意力维持的时间是有限的,教师需要从作业内容和作业时长等方面进行管理,让学生感受到做作业是一件比较轻松的事情,从而愿意积极主动的完成作业,形成一个良性循环。提高作业效果,避免学生的无效劳动,笔者认为有以下几种方法。

4.1. 重视前置性作业

在开始新课之前,把所要教授的内容作为课前的一项任务布置给学生,就是前置性作业。但在实习过程中,笔者发现老师很少布置预习作业,这可能是由于预习作业难以检测学生是否完成,很多学生会认为预习作业就是没有作业等原因造成的,所以教师都是让学生自己下去预习,却没有将它作业一种作业形式进行布置。其实预习是非常重要的,预习过后学生带着问题开始新课的话,听课的效率会大大提高,课上知识掌握的效率高了,课后就不需要通过大量的练习来强化。

在布置预习作业的时候,初中化学教师要想办法,将与新知识联系最紧密的旧内容提点给学生,让学生自己下去对旧知识进行复习,并主动构建和新内容之间的联系。上新课前学生积极主动的思考预习,效果比没有预习,但上完新课后被动完成大量课后作业更好。布置预习作业,注意复习作业不用太多,只要精心准备一两个最基本的问题,并且要注意预习任务不要包括重难点内容,否则学生们下去思考的时候弄不明白,容易产生焦躁和畏难的情绪,反而影响学生对新课内容的学习兴趣。

比如,九年级化学中,实验装置的气密性检查是一个重难点,但这一部分内容与物理的大气压知识有一定的联系,因此上新课之前,教师可以这样设计实验装置气密性检验前置性作业设计 [3] 。

新授课内容:实验装置的气密性检查,原理:使装置内与外界产生压强差,再通过液面的变化或有无气泡产生来判断装置的气密性。

问题1:空气有质量吗?马德堡半球实验证明了什么?

答:空气有质量,在地球引力的作用下会对所作用的面积上产生压强。

证明了大气压的存在,并且大气压很大。

问题2:大气压的概念是什么?大气压产生的原因是什么?

答:浸在大气中的物体受到大气产生的压强称为大气压强,简称大气压或气压。

大气压产生的原因:空气受重力且具有流动性。

问题3:大气压与温度,气体体积有什么关系?

答:气体压强与气体体积的关系:在温度不变的条件下,一定质量的气体,体积减小时它的压强增大;体积增大时它的压强减小。

气体压强与气体体积的关系:一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度越高,空气分子运动的越强烈,压强越大。

方法一:加热法 方法二:注水法 方法三:充气(抽气法)

进行前置性作业相关知识的铺垫后,学生能很轻松的理解该堂课的内容,从作业反馈能看出学生课堂掌握效果非常不错。并且这样设计的前置性知识,对后面学生理解空气中氧气含量测定的实验原理,也有很好的促进作用。

4.2. 分层设计课后作业

学生是独特的人,他们的学习能力也存在差异,因此教师在作业布置上也要注意因材施教,不能用少部分人的作业情况代表全体学生的水平。教师在布置书面作业的时候,要充分考虑不同学生的实际学习能力,布置不同层次水平的作业,这样就能尽量照顾到所有学生。比如确定课后作业的时长,教师可以参考中等学习能力水平的学生,根据他们的情况来确定作业量。在这基础上,对成绩优异的学生,他们还可以“免写”一部分基础题,用稍有难度的题代替。对于有特殊需求的部分学生,还可以针对他们的不同情况,制订个性化作业,让他们都能获取相应的学习体验。例如,学完九年级上册质量守恒定律的应用过后,针对不同层次的学生,可以布置以下几种难度不同的课后作业 [4] 。

对于那些基础稍差的学生,可以先要求他们能够解释化学反应质量不守恒的原因,并能用质量差来确定某反应物或生成物的质量关系。例如:

1) 实验室用KMnO4做制取氧气实验,待药品分解完后,称量剩余固体的质量,发现比刚开始做实验时的质量小。有同学认为该化学反应不遵守质量守恒定律。你同意这位同学的观点吗?为什么?

2) 3 g碳与一定量的氧气恰好完全反应,如果产生11 g的二氧化碳,说明有多少克氧气参加了反应。若现在3 g碳和10 g氧气反应能生成13 g二氧化碳吗?

对于基础较好的同学,则要求他们能够推断反应物或生成物的组成元素,并结合本节元素质量分数的知识和数据分析能力进行相应的变式练习,提升学生的思维能力。

1) 某物质在空气中燃烧,只生成二氧化碳和水,则该物质中( )

A. 只含碳元素 B. 只含碳、氢元素

C. 只含碳、氧元素 D. 一定含碳、氢元素,可能含有氧元素

变式训练:某气体物质3.0 g在空气中完全燃烧,生成CO2 4.4 g,同时生成1.8 g H2O。则对该物质相关判断正确的是( )

A. 该物质只含碳、氢元素

B. 该物质一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素

C. 该物质由碳、氢、氧元素组成

D. 该物质分子中碳原子和氢原子的个数比为1:1

2) 在一个密闭容器中,有甲乙丙丁四种物质在一定条件下充分反应后,反应前后各物质的质量变化情况见表1。

Table 1. The change in the mass of each substance before and after the reaction

表1. 各物质反应前后的质量变化情况

下列说法错误的是( )

A. 该反应是分解反应 B. 甲可能是该反应的催化剂

C. 乙、丙变化的质量比为9:8 D. 反应后甲的质量为0 g

4.3. 丰富课后作业内容

除了数量过多存在边际效用递减,作业形式单一的话,容易引起学生的反感,教师如果经常布置同一类型的作业,学生会觉得完成作业的过程枯燥乏味,导致学生不认真完成,进而影响学习的效果,甚至不能实现作业本身的作用和意义,因此教师除了要在教学上花功夫,在化学作业的设计上也应该花时间花精力。课后作业不光在数量上要精简,还要注意激发学生的自主学习兴趣,关注学生情感和责任的培养,可以加入与社会国际有关的题,培养学生的辩证思维和家国情怀 [5] 。

比如,在学习完上册第六章碳及其化合物后,笔者就碳达峰峰会设计了一道题目。例:某发达国家人士认为自己国家即使为解决气候变化问题而采取行动也不会取得很大成效,因为该国的碳排放量仅占当前全球碳排放量的1.5%,所以能否拯救世界免受气候变化的影响,完全取决于新兴发展中国家怎么做。对此,有研究人员反驳道,将出现气候变化的责任归咎于新兴发展中国家,是一种极其不公平和不公正的说法。因为之所以出现气候变化不仅仅是由于新兴发展中国家新排放了“增量”的温室气体,也是由于西方工业化国家在工业革命开始以来的两个世纪中排放了海量的“存量”气体。

你认为下面哪个选项最能支持上述研究人员的论证?( )

A. 按人均计算,新兴发展中国家的二氧化碳排放量比发达国家少很多

B. 按累计排放量计算的话,那么全世界最大的气体排放国是发达国家

C. 气候问题是全球性问题,任何国家都无法单独解决,必须开展全球合作

D. 西方工业化国家目前仍然在排放温室气体,为“增量”做出了“贡献”

另外,学科之间是有联系的,但是这一点在很多时候往往被忽略掉了,没有引起充分的重视。单科作业的优点非常明显,但同时也存在一定的问题,比如对学生综合能力的发展没有促进作用,所以教师要善于发现或者制定一些比较好的综合性题目,加入到课后作业中,主动促进学科间知识的融合。这样不仅能让学生的思维得到拓展,提高学生知识的灵活应用能力,还能提高学生的兴趣,加深对化学的了解,而不仅仅局限于对知识的机械训练。

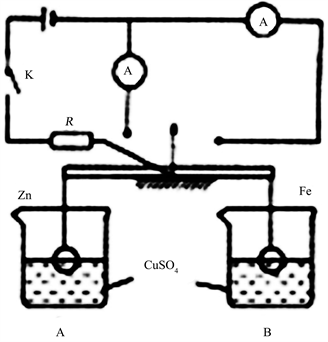

例如:如下图1所示,在A、B两个烧杯中分别装了质量和质量分数都相等的CuSO4溶液,在烧杯上方悬挂了一个金属等臂杠杆,杠杆中央的金属滑片可随杠杆左右摆动,摆动幅度足够大且能任意调节,分别在杠杆的两端悬挂了一个完全相同的塑料小球,小球与液面接触。刚开始杠杆处于平衡状态,现分别向A、B两烧杯中加入一定量的锌粒和铁粉,恰好反应后:

1) A烧杯内小球将(选填“上浮”“下沉”或“不变”)。

2) B烧杯内发生反应的化学方程式是。

3) 闭合电键K后,电流表(选填“A1”或“A2”)有示数。

Figure 1. 化学能——电能转化反应装置

图1. Chemical energy—electrical energy conversion reaction device

5. 总结

针对作业边际效用的现实存在,“减负提质”是全面推进素质教育的一个重要研究课题,它是学生的渴望、家长的企盼、教师的追求、更是教育部三令五申的要求。学科教学中如何落实“减负提质”已成为教师不容回避的问题,教师要重视学习中的边际效用递减现象,主动对学生的作业进行设计,提高布置的作业质量,减少学生在完成作业时的无效劳动,提高教学效果,促进学生身心全面健康发展。作业设计任重而道远,教师要有终身学习思想,与时俱进,树立教学效益的观念,切实纠正学生课业负担过重造成教学效率低下的状况。