1. 引言

在改革开放的40多年之中我国的年均GDP增长率在9%以上,实现了经济增长的奇迹。根据世界银行公布的数据,2010年我国的人均GDP约为4550美元1,进入了中高收入国家的经济发展阶段,但与此同时,中国也面临着新的严峻问题和挑战。在2010年后,我国经济进入新常态发展阶段,面临着经济增速放缓,结构调整、从生产要素驱动转向创新驱动等问题。在这一背景下,保障教育与人力资本的高质量发展尤为关键,高等教育为我国经济发展提供了高层次人才储备,是我国跨越中等收入陷阱的关键要素。但高等教育不断高质量发展的重要前提是保障高等教育经费稳步增长,因此在政府财政增长逐渐放缓的背景下如何完善教育经费投入机制是值得探索的问题。

近年来,我国的高等教育面临着中央直属高校与地方高校质量差距大、地区之间教育质量差异大、学费调整机制僵化等问题。那么,目前我国的高等教育经费收入中家庭与政府投入的比例有什么变化趋势?中央直属高校与地方高校之间、东中西部之间、区域内部各省份之间有什么差异?这些差异又是否合理?在理清了这些问题后,本文进一步提出改进建议,以期寻求更合理的政府与家庭成本分担机制,完善我国学费定价与高校财政投入政策。

2. 文献回顾

教育财政资源的管理对中国教育发展有着决定性的影响,对教育规模、在不同人口群体中分配的公平性、教育投入产出效率,尤其是对教育的质量和社会发展重大影响。随着时间的推移,我国经济社会形势发生了各种变化,因此高等教育财政政策也随之变化,尽管自1996年我国《高等教育收费管理办法》规定了高等教育学费占成本的比例不得高于25%,这一成本分担比例至今已沿用了20余年,但实际成本分担机制也在随着我国经济社会发展的阶段不断演进 [1] [2] 。我国地广辽阔,尽管高等教育已经进入普及化阶段,但属地化管理原则下,高校因学校地域、生源、层级等因素导致生均经费、教育质量、就业难度等差别较大,成本分担机制不能一概而论 [1] 。宗晓华 [2] 指出我国各区域高等教育政府财政投入差异悬殊,一方面在于各地区经济发展水平不均衡导致的部分地区财力有限,另一方面在于各地方政府对高等教育的重视程度不同。尽管我国各层级、各区域高等教育总收入差距悬殊,但学费差异较小 [3] 。学费差异主要体现在于学科,与地域经济以及高校质量的关系并不存在系统性的相关,甚至出现学费与生均经费、教育质量、区域经济发展水平倒挂的情况 [4] 。曹淑江 [5] 指出我国高校中贫困生占比随高校质量下跌而增加,高质量的中央直属高校与低质量地方普通高校学费没有差异或倒挂现象都直接导致了家庭负担能力与个体实际负担的成本比重不匹配,长此以往会严重影响高等教育的公平。

从具体的实证分析研究来看,王宗业(2014) [6] 基于财政性教育经费和学费占教育总经费两个指标对2005至2011年中部东部西部地区成本分担结构进行比较分析,指出中部区域政府财政投入整体不足,中部高等教育家庭负担较重,且区域差异主要来自于区域内部各省之间差异,并实证分析指出政府财政投入努力程度和以及财政实力是影响成本分担结构的关键。宋杰(2020) [7] 对比了东北三省高等教育成本分担结构,分析三省内部差异,并与全国均值做比较,指出东北地区政府高等教育投入不足是受政府投入、高校创收来源薄弱、社会捐赠意愿不高等因素影响。伍海泉(2019) [8] 以黑龙江省某校为例,说明了目前黑龙江省为代表的2012年学费政策“解冻”后未进行调整的地区高等教育成本分担机制的失衡,学费与成本严重偏离,近十九年没有调整学费导致学费结构不合理,家庭分担的成本并没有随着政府加大投入而随之增加,导致学校预算收入结构过于依赖政府投入等问题。尽管目前高质量高成本高校学生家庭负担成本是否过低引发学者的思考,但在考虑高等教育成本分担的能力原则方面,谢琼(2016) [9] 对比了2002年至2011年高等教育成本结构,对比高等教育学费与城乡居民可支配收入,指出目前城市家庭负担高等教育学费的能力较强,且家庭收入增速大于高等教育成本增速,而高等教育学费对于农村家庭仍是较重负担。

已有研究从多个视角探讨了各分担主体的责任和分担现状,但仍缺乏从成本分担角度探讨中央直属高校与地方直属高校差异的研究,也罕有研究比较分析区域或各省高等教育家庭与政府分担成本比例的变化趋势,但这一比例才是直观体现成本分担结构是否公平的重要指标。因此本文系统地对近十年高等教育经费收入中家庭和政府分担机制进行比较分析,从学校层级、区域两方面比较家庭相对于政府分担的比重,深入研究目前高等教育成本分担机制中的问题及成因,基于缩小校际差异、区域差异的原则,为今后高等教育成本分担政策改进提出参考依据。

3. 我国本科教育成本分担现状

3.1. 中央与地方本科教育成本分担的比较

3.1.1. 中央与地方高校家庭与政府投入比例的变化趋势

中央直属普通本科院校是由中央各级政府部门出资承办的大学,由于中央财政实力雄厚,高校办学水平相对于地方普通本科院校水平普遍更高。如图1所示,本文通过对比近12年中央与地方普通本科教育学费(家庭投入)相对于公共财政教育经费(政府投入)的比例发现,从2008年至2019年,不论中央直属高校或地方高校,其比值作为反应高等教育个人投入部分对政府投入部分的相对值,近十年来均呈现不断下降的趋势,在学费未曾下降过的前提下,也就是说政府的财政投入增速远高于学费增速。在08年至2012年期间地方本科院校该比值下降速度较快,12年之后该比值趋于稳定,这是由于07年学费冷冻政策后,学费不再增长而整体国家财政投入逐步增加,使个人出资相对于政府出资不断降低。总体来看,近10年来地方高校受教育者与政府投入的相对值明显高于中央直属高校水平,在学费整体水平较为平均的情况下,政府对中央直属高校投入水平较高,尽管该差异在逐年缩短,但仍旧呈现出一定的差距。

Figure 1. Trends in the ratio of tuition fee income to public education expenditure in general undergraduate education

图1. 普通高等本科教育学费收入与公共财政教育经费收入的比值变化趋势

可以看出,我国高等教育在中央与地方的财政投入政策上有明显的差异,中央直属高校的政府财政经费投入远高于地方院校,但中央与地方之间个人负担学费绝对值的差异却不大。这很大程度上由于中央直属高校与地方高校的高等教育经费收入和支出责任的不匹配。我国中央财政总收入和地方财政总收入达到了1:1,中央直属高校数量较少,但是中央政府财政宽裕,对高等教育投入能力较强;地方直属学校数量较多,但地方政府受财政支付能力所限,投入能力低,从而导致了个人付出相近的教育成本,但获得的政府教育投资却有很大区别。

3.1.2. 地方高校个人分担显著高于中央高校

相较而论,近10年来地方高校受教育者个人分担高等教育经费的相对值明显高于中央直属高校水平,尽管该差异在逐年缩短,但仍旧呈现出一定的差距。如表1所示,在学费与公共财政教育经费这一比值上,中央均值为0.227,地方均值为0.642,将学费与公共财政教育经费比值进行独立样本T检验,对应的检验显著性P为0.000 < 0.05,说明两者存在显著差异,地方高校的学费与公共财政教育经费比值明显高于中央。中央直属高校的学费收入增速略低于地方高校,而从公共财政教育经费来看,中央较大程度低于地方增速,由此可以说明,地方属高校政府投入的快速增长是中央与地方个人分担成本差距缩小的重要原因。

Table 1. Statistical analysis of the ratio of general undergraduate education tuition and miscellaneous expenses to public financial education expenditures (2008~2018)

表1. 普通本科教育学杂费与公共财政教育经费比值统计分析(2008年至2018年)

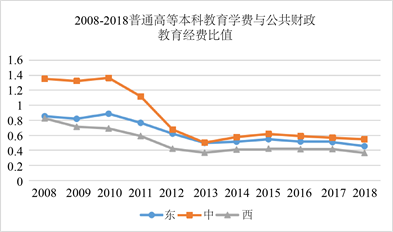

3.2. 东、中、西部地方普通高等本科教育成本分担现状

从图2中东、中、西部地方普通高等本科教育家庭(学费)相对政府分担成本(公共财政教育经费)比值的时间变化趋势可以看出,中部地区家庭分担的相对值较高,其次是西部地区,东部地区该比例最低,该比例的差异显然与区域经济水平呈相反趋势。在2012年之前,区域差异显著,中部地区个人负担的成本相对量明显过高,而经济发展较好的东部地区最低,该现象的原因是中部地区的经济发展水平不如东部地区,当地政府财政投入能力有限,中部地区发展水平高于西部地区,得到的来自中央的教育转移支付费又低于西部地区,而学费总体水平差异不大,因此中部个人成本分担的相对值是三个区域中最高。随着政府中部崛起计划的实施以及对区域教育均衡发展的政策推进,三个区域学杂费/公共财政教育经费的比例差距逐年缩小,到了2018年总体差距已非常微小,经过近十年的演变,目前东中西地区总体已不存在显著差异。

Figure 2. Change trend of the ratio of general higher education tuition fee to public finance education expenditure from 2008 to 2018

图2. 2008~2018普通高等本科教育学费与公共财政教育经费比值变化趋势

4. 我国高等教育成本分担存在问题及成因

4.1. 层级、区域高校成本分担结构分析

我国高等教育成本分担结构主要有以下两个方面特征:

第一,中央直属高校与地方普通高等院校成本分担结构呈现明显差异。中央直属高校的政府财政预算经费投入远高于地方院校,但中央与地方之间家庭负担学费绝对值的差异却并不明显。这很大程度上由于中央直属高校与地方高校的高等教育经费收入和支出责任的不匹配。我国中央财政总收入和地方财政总收入达到了1:1,中央直属高校数量较少,但是中央政府财政宽裕,对高等教育投入能力较强;地方直属学校数量较多,但地方政府受财政支付能力所限,投入能力低,因而导致了个人分担相对更多的成本。此外,中央高校的自我筹资能力显著高于地方高校,中央直属高校在校办企业、社会资助上能获得更多,中央直属高校获得的教育经费远高于地方高校,因此地方高校会更依赖地方的财政能力。社会资助上存在“马太效应”,高校资助中,越是层次较高、名气较大的学校获得的社会资助往往更多,而普通的高校往往获得资助较少 [9] 。因此地方高校的学生相对付出了更高比例的成本。

第二,东中西部区域家庭与政府成本分担比例差异逐年缩小,这说明我国中部崛起、西部大开发等政策的实施效果良好,缩小了高等教育财政投入在各区域的差异。但中部地区仍处于家庭负担成本最高的位置,中部各省份高等教育的学杂费与公共财政教育经费比值除山西省外均高于0.65的全国平均水平。一般情况下认为经济发展水平越高的地区能够又更多的财政收入,拥有更高的公共财政能力,那为什么经济发展水平高于西部地区的中部反而是家庭负担最高的?一方面原因在于中央转移支付呈现的区域差异,西部地区由于经济发展水平较低、少数民族较多、山区较多等原因获得了更多的中央转移支付,能够实现“超前”的公共财政支出,而中部地区处于较为忽视的尴尬地位,一方面由于经济比西部发达拿不到足够多的转移支付,加之自身的收入又不及东部,没有达到一个充足的地步,因此使得自身的公共财政支出“滞后”自身的经济发展程度,落后于全国平均水平。另一方面原因在于,地方在高校经费投入上与地方经济发展水平的U型关系,“在控制其他因素之后,当地方经济发展水平很低时,居民对学费的负担能力也很低,高校资金只能依靠财政投入。随着经济的进一步发展,居民收入水平的提高,政府会将更多的高校经费负担转嫁给居民。但是,当经济高度发达之后,地方财力充裕,也有更大的财力来支持地方高等教育发展” [2] 。因此,在高校经费投入上,西部正好处于U型的相对底部区域,东西部位于两端,政府财政投入相对较多 [10] 。

4.2. 目前高等教育成本分担结构问题及成因分析

影响学费定价的因素不仅是成本,还要考虑到学生负担能力、社会舆论、学生资助政府拨款等多方面因素,自2006年我国政府规定学费进入“冷冻”时期,不得调整;2012年学费放开调整政策,各区域均有部分高校对学费进行了小幅度上调,但学费调整能力却非常有限,高校为保证教育公平、口碑、规模等因素很难根据成本进行学费动态调整。06年至今,我国城镇人均可支配收入从11,759元增长到40,378元,翻了近4倍,农村人均可支配收入也从2044增长到2020年的15,2042,我国居民的教育支出负担能力大幅度提高。而我国高等教育学费的大致区间从06年至今,从3000~5000增涨至4000~80003,学费的增长幅度远低于居民可支配收入的增长幅度,再加之高等教育的生源地贷款以及各种资助政策,高等教育学费完全失去了其价格属性。若一直保持学费调整的僵化,高等教育经费增长的来源便只有政府这一单一主体,势必会影响我国高等教育的高质量发展。

随着高校财政投入以及其他收入的增多,我国高等教育学费定价与个人收益以及培养成本逐渐偏离。首先,中央直属高校不论从办学质量、就业前景等方面均高于地方直属高校,中央直属高校的学生能够享受更高质量的高等教育服务,并且在毕业后的个人收益也普遍高于地方直属高校 [11] 。在市场经济的条件下,我国基本已经改变了工资分配上“脑体倒挂”现象 [12] ,而是接受越高质量的学校教育则能够在未来获得更多的收益。高等教育的私人收益率不断增加,其私人属性也为社会有目共睹,教育质量与教育收益均较高的中央直属高校家庭负担成本却更低,有违高等教育学费定价的受益原则,冰启(2007) [13] 指出的“学费倒挂”现象依然存在,呈现成本分担的不合理之处。其次,多数研究表明,家庭经济条件较好的受教育者有更大的机会进入重点院校 [14] ,优质高等教育资源本就向富裕家庭倾斜,家庭负担能力与学费标准不匹配,违背了公平和平等的要求,加剧了教育和社会的不平等。

居民收入对于高等教育成本分担有着一定的预算约束作用。当前我国的城乡之间、地区之间、学校之间在高等教育筹措经费的能力上差异较大,其居民收入可以承受的学费能力也相差较大。虽然近十年我国全国的学杂费/公共财政教育经费比值显著降低,但是部分地区仍存在着学杂费较高,家庭负担重的现象。一方面原因在于,高校资助体系还不够完善。虽然我国建立的高校资助体系已经初具规模,有配套的“奖学金、助学金、学生贷款”多种形式,但是由于中国在家庭收入不透明,贫困学生认定上存在着困难,这无疑影响了高校资助的真正受众群体难以获得资助。另外,对于政策制定者而言,高等教育学生资助体系的不完善会引发大家对于涨学费的保守,因为在资助体系不完善的条件下,学费的上涨对于贫困学生更加不利,这样的社会舆论以及担忧会使得学费难以动态调整,使收费政策僵化。

5. 结论与建议

5.1. 主要结论

本研究目的在于分析我国的高等教育经费收入的现状、问题、背后原因。使用2008年至2018年《中国教育经费统计年鉴》中的高等教育经费收入数据进行实证分析,使用了两个指标度量家庭与政府的负担比重,其中高等教育学杂费占高等教育总经费比作为家庭负担的衡量指标,高等教育公共财政教育经费占高等教育总经费比作为政府分担的衡量指标,学杂费占公共财政教育经费比作为家庭相对于政府的分担比重。

其中主要的研究现状发现:1) 整体看,2008年至2018年十年间高等教育学杂费与公共财政教育经费比值降低,家庭分担减轻,政府财政投入不断加大,体现出学费不变情况下政府为保障高等教育发展财政投入不断增加导致的必然趋势。2) 中央直属高校与地方高校家庭成本分担的比例存在显著差异。近10年来地方普通高校个人负担高等教育成本比例显著高于中央直属高校水平,即使该差异在逐年缩小,也依旧有较大的差距。3) 从学杂费/公共财政教育经费十年均值来看,呈现了中部 > 东部 > 西部的趋势,说明中部地区政府投入最低、家庭负担最高,这也在一定程度上验证了公共教育支出与经济发展水平呈现U型,与宗晓华(2010)研究结果一致。4) 东中西成本近十年分担比例(学杂费/公共财政教育经费)差异逐渐缩小,且差异已不显著。这说明高等教育在地区间发展的不均衡引起了各地政府的重视,其区域差距逐渐缩小,但是各个区域内部各省的差异还没有得到足够的重视和解决。以上情况的原因主要有5个方面:1) 中央直属高校与地方高校的高等教育经费收入和支出责任的不匹配。2) 高等教育经费转移支付在结构上和区域上存在不合理。3) 部分省份政府对高等教育投入重视程度不够。4) 学费增长体系僵化,调整能力非常有限,不仅学费定价与个人受益以及培养成本呈现偏离现象,也未随着居民支付能力的增长有相应的动态调整。5) 资助体系不完善。

5.2. 相关政策建议

本研究的发现具有重要政策含义,为促进新时代高等教育财政体系改革,应该从以下四个方面进行制度和政策的调整:

1) 根据区域经济水平、教育质量等因素制定经费比例

政府应当根据区域经济水平、教育质量等因素制定各主体负担高等教育经费比例范围,才能使高等教育成本分担比例规定具有现实意义。在新常态经济下,不能一味地考虑加大财政投入来稳定高校经费增长,而是需要分质量、分区域、分省份、结合政府收入、居民承受能力以及教育发展需要去制定财政政策。对于我国僵化的学费增长体系,本文提出以下改进策略:

中央直属高校:对于财政投入已经相对较高且质量较高的中央直属高校,其学费有一定的上涨空间,应考虑减缓财政投入的增长,逐步提高学费,可根据居民可支配收入和物价指数进一步找出具体提高比例。

东部普通高等学校:根据个人分担比例分为两类,一类为个人分担比例较低,如北京、天津、上海等这类省份,因为这类省份经济发展水平高,毕业后在该区域就业起始薪资也高,因此在增加教育经费时,应当优先考虑个人受益原则,从增加学费入手,促进高等教育成本分担在东部发达地区的均衡发展;而对于个人分担成本较高的东部其他省份,在增加教育投入时,建议优先考虑加大政府的高等教育财政投入,也可适当根据当地物价指数水平对学费进行调整。

中部普通高等学校:从研究结果来看,我国中部地区政府分担部分较少、个人分担比例较高,中部地区居民的负担最重,对此应该引入一定的重视。中部区域在增加高等教育投入时,应优先考虑通过提高地方政府财政投入或加大中央转移支付等措施,不断优化高等教育成本分担机制,促进中部区域高等教育发展。从分担比例可以发现,中部各省高等本科教育成本分担较为均衡,仅湖北省个人分担的成本分担比例值高的明显,但由于中部区域相较于其他区域,个人分担的成本比例本就已偏高,因此笔者建议中央政府加大对湖北政府的教育转移支付力度,促进中部区域内部高等教育成本分担整体均衡。

西部普通高等学校:对于经济发展水平较差、个人分担比例相对较低的省份,例如青海、西藏等,不仅高等教育数量较少、质量也低,接受高等本科教育的受教育者在当地就业市场起薪相对也偏低,为加强西部地区高等教育人才建设,更好更快发展西部经济落后区域,应当在维持原有学费基础上,加大中央对地方转移支付,地方政府进一步提高高等教育经费投入。

总体而言,我国人力资源发展不均衡的根本原因是高等教育区域发展不均衡。本就处于弱势地位的中西部地区、农村和少数民族的青年获得高等教育的机会又相对较低,会进一步造成最需要人才的区域缺乏相应的人力资源基础;而处于优势的东部沿海城市和直辖市由于过度教育,造成人才过剩。长此以往,区域间人力资源分配不均,浪费与短缺共存,人力资源利用开发不合理将会影响我国经济发展。合理运用高等教育学费的价格调节机制可改善各区域高等教育的供求关系,促进东部沿海城市高等教育的进一步发展,也可刺激中部西部地区高等教育人才流入,为中西部地区经济发展提供更坚实的人力资本基础。

2) 建立学费动态调整的定价机制

在“建设教育强国”的背景下,为保障高等教育均衡发展,应该在一定程度上建立学费动态调整的定价机制,为高等教育的发展提供更多的经费支持和保障。我国高等教育成本分担比例呈现中央与地方严重失衡,学费定价已与成本严重偏离。学费应具有一定的价格属性,能够一定程度上反映高校的教育服务质量,但是我国高校学费与其教学质量呈反向变化趋势。中央直属高校与地方高校相比,其教育质量高,学生未来收益高,且常常地处于经济较为发达的地区,但是学费却大多低于地方高校。因此当打破固化思维,在政府投入稳步增长的同时,应出台相应的政策呼吁中央直属高校对学费进行调整,从增加家庭分担成本角度来筹措高等教育经费。全面改革学费定价机制,合理调节价格以加强高校经费分配效率,并将部分增长的收入用于贫困生资助,才能完善高等教育成本分担机制,促进高等教育进一步发展。

3) 优化学生资助体系

考虑到居民支付能力与教育机会均等,高校在调整学费价格的同时,应加大贫困学生资助力度,完善贫困学生资助体系,避免学费的调整引发新的教育问题。在1999年扩招之后,我国已经颁发了一系列关于学生资助的政策和规定,如2007年国务院发布《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》,2018教育部等部门发布等《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》等。落实到现实层面上,我国高校通过国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学等多种渠道为贫困高校学生提供保障,但是也依旧存在一些问题,如因为中国家庭收入的不公开和不透明,贫困生认定上存在困难。在未来需要首先需要建立一定导向的资助政策,政策倾斜到国家、社会需要的专业和地区;第二,需要加大资助政策的宣传力度,简化相关资助的申请和审批流程,提高办理资助效率,及时、快速地给予需要帮助的学生以资助;第三,优化资助对象的认定程序,建立更加科学合理的审核程序和规则。对于学生的家庭经济状况、学业情况,可以设立专门部门进行相关的电话回访,实地走访、交流,核实其真实的状况。尽快建立适应我国国情,更加优化的、完善的高等教育资助制度能够补偿一部分贫困家庭的教育成本,对于低收入家庭学生接受高等教育有着重要的促进作用。

NOTES

1数据来源:根据世界银行公布的数据整理而得,数据均采用现价美元标准。按照世界银行最新的标准(2018年),人均国民总收入(GNI)低于1025美元为低收入国家,1026至3995美元之间为中低等收入国家,在3996至12,375美元之间为中高等收入国家,高于12,375美元为高收入国家。由于我国GNI数据难以获得,本研究采用中国人均GDP代替人均GNI。

2城镇(农村)家庭人均可支配收入等数据均引自相应年度的《中国统计年鉴》。

3引自相应年度的《中国教育经费年鉴》。