1. 引言

立德树人既是高校办学的根本任务,也是时代赋予高校光荣的历史使命 [1] [2] 。高校是培养人才的主阵地,如何将思政教育与专业知识有机融合,从而实现育人功能的最大化是当前高校教育改革的新命题 [3] 。《药理学》是研究药物与机体(含病原体)相互作用及作用规律的学科,主要内容包括药物效应动力学和药物代谢动力学两个方面。《药理学》课程不仅是制药工程专业、护理学专业等的基础课程之一,同时也是一门桥梁学科,与人们健康和医疗紧密相关,毕业生大多会从事与此相关的工作,这就要求学生必须具有较高的职业价值观和强烈的岗位责任感,这些都需要在课程教学开展中赋予育人功能,所以思政教育融入《药理学》课程教学势在必行 [4] 。

本文以《药理学》课程中“解热镇痛抗炎药”章节教学为例,从教学内容、教学目标、教学设计、教学过程等方面入手,通过采用线上线下相结合、课前课中课后相结合、专业知识讲述与思政元素渗透相结合等多元混合教学模式,以药理学课程知识掌握与道德素质的全面提升为目标,以期形成知识传授与价值引领相结合,同向同行的育人大格局,从而为药理学课程思政建设提供参考。

2. 教学内容

教材选用人民卫生出版社的第9版《药理学》(杨宝峰、陈建国主编),我校本课程的开设对象为制药工程专业、护理学专业的及康复学专业本科学生。“解热镇痛抗炎药”为该教材第二十章。内容涵盖热镇痛抗炎药的药理作用与机制,水杨酸类、苯胺类、芳基乙酸类等非甾体抗炎药的药理作用、体内过程及常见不良反应。

3. 教学目标

教学目标包括课程目标和思政目标。本章节的课程目标为掌握解热镇痛抗炎药的药理作用与机制;掌握阿司匹林的药理作用、体内过程及常见不良反应;了解其他类别的解热镇痛抗炎药的作用特点、用途及不良反应。思政目标为培养学生勇于探索,严谨的科学态度;培养辩证思维,提高分析能力;提升生命意识,强化社会责任。

4. 教学设计

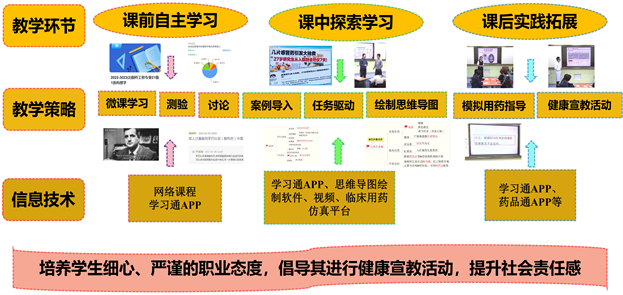

如图1所示,在本章节具体内容讲述过程中,采用线上线下相结合、课前课中课后相结合、专业知识讲述与思政元素渗透相结合等多元混合教学模式。

Figure 1. Multiple mixed teaching model

图1. 多元混合式教学模式

5. 教学过程

5.1. 课前线上发布任务互动,开展课程思政隐性教育

运用“学习通”APP构建《药理学》在线课程。上传视频“阿司匹林的前世今生”“几篇感冒药引发的大抢救”等视频,布置讨论作业“对乙酰氨基酚安全不安全”,设置问题“临床常用的感冒药有哪些?都含有哪些成分?感冒药服用时有哪些注意事项?”等,学生课前利用线上线下学习资源、扩展阅读材料等进行自主预习。

5.2. 课中采用多元混合教学模式,实现专业知识讲述与思政教育的有效融合

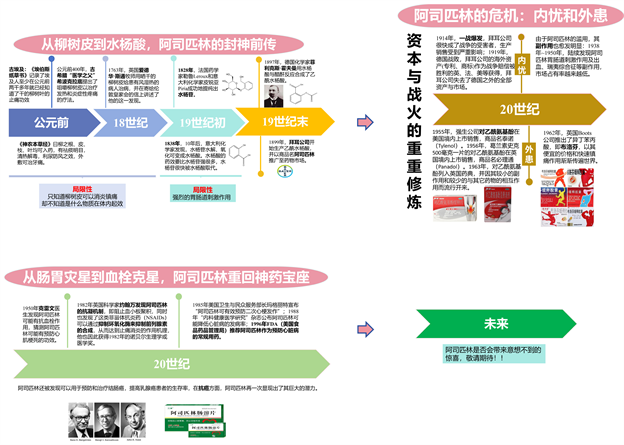

如图2所示,在进行本章节水杨酸类代表性药物阿司匹林的讲述过程中,引导学生以时间轴的形式回顾阿司匹林上市120多年年的历史:从柳树皮到水杨酸,直至乙酰水杨酸(阿司匹林)的成功合成及批准上市;世界大战爆发后,经受资本与战火的重重修炼,曾一度将阿司匹林打入谷底;在科学家们的不懈努力下,最终从胃肠灾星逆袭成为血栓克星,重回神药宝座。“一天一片阿司匹林,心肌梗死患者的福音。”

在课堂上带领学生重温阿司匹林封神的历史,通过这枚平凡的药片背后一波三折的故事,希望同学们能够更加深刻的体会认识到,正是由于无数科研人员在这过程中孜孜不倦刻苦钻研的严谨与赤忱,以及敢于求知,勇于探索的精神,才换来阿司匹林的一次又一次的新生。科研人员一直追求的是全人类的幸福与进步,希望同学们以此激励,能够将他们的精神能够代代相传下去。

如图3所示,在进行苯胺类药物对乙酰氨基酚讲述过程中,课前让同学们预习相关内容,参与对乙酰氨基酚安全不安全的大讨论,课中分成正反两方进行辩论。通过对该药物体内过程、作用机制、药理作用、临床应用、不良反应的系统讲述,指出药理学中处处体现着普遍性与特殊性、对立与统一、量变与质变等哲学思维。药物在防治疾病的同时往往会产生不良反应,这是药物作用的两重性。药物的药效随着服用剂量的增加而增强,而当药物剂量超过一定值时则会出现毒性反应,量变最终导致质变的发生,从而培养学生辩证思维,提高分析能力。

Figure 2. History of aspirin research

图2. 阿司匹林药物研究发展史

Figure 3. Teaching design ideas of “acetaminophen”

图3. “对乙酰氨基酚”教学设计思路

而作为临床使用频率较高的抗感冒药,如999感冒灵颗粒、护彤、感康、新康泰克、白加黑等均含有对乙酰氨基酚的成分,多种感冒药混吃,一次摄入对乙酰氨基酚过多,体内谷胱甘肽被耗竭,会导致体内对乙酰氨基酚毒性代谢产物对乙酰苯醌亚胺量的增加,从而加重肝肾的负担,最终造成急性肝肾衰竭现象的发生。

5.3. 课后通过多种途径,巩固课程思政教育成效

5.3.1. 《药理学》课程思政教学效果调查分析

《药理学》课程思政教学首先在我校制药工程2101班28位同学中开展,进行问卷调查的主要目的是及时了解学生对《药理学》课程思政渗透教学环节的反馈。经分析表1可以看出大部分学生对于《药理学》课程教学中融入思政元素都是比较认可的,问题1中约53%的学生认为《药理学》课程教学中引入思政内容很重要,35%的学生认为《药理学》教学中引入思政内容比较重要。同时,从同学们的反馈中可以看出,教学开展过程中思政元素融入较为自然,不存在生搬硬套现象,能够较好地达到思政教育润物细无声的效果(问题2中,45.00%同学认为非常自然,40%同学认为比较自然)。此外,在整个教学过程中,学生课前课中课后全程参与,通过查找相关资料分析辩论,使原本枯燥乏味的课本知识变得生动形象起来,有助于提升学习兴趣,激发学生自身求知欲,并带着问题去思索,提高分析能力和培养辩证思维,加深对专业知识的理解(问题3、问题4中约超80%同学通过思政教学提高了自身学习兴趣及分析能力)。最后,药理学课程不仅联系临床医学,还与日常生活密切相关。抗感冒药为家庭常用药,通过专业知识的学习,学生能够初步对身边同学亲友用药进行合理化指导,体现自己的专业能力,从而提高学生的专业认同感和责任感。

Table 1. Questionnaire results of ideology and politics education effect of Pharmacology course

表1. 《药理学》课程思政教学效果问卷调查结果表

5.3.2. 课后在学习通发布作业,学生完成线上课程拓展知识版块的学习

《药理学》课程思政教学首先在制药工程2101班28位同学中开展,课后作业成绩作为过程性考核依据之一。由图4为20级及21级制药工程专业学生学习通APP在线课后作业完成情况,经分析可知,学生作业参与率与完成率为100%。且与制药工程2001班作业成绩相比,100分同学占比大幅度提升,60~79分数段学生明显减少,由此可见,思政教学有助于提高学生的学习积极性及分析能力,加深对专业知识的理解。

Figure 4. Analysis of online homework completion on the learning APP

图4. 学习通APP作业完成情况分析

5.3.3. 组织开展“安全用药”志愿服务活动

《药理学》课程不仅联系临床医学,和人民生命健康关系密切,还与日常生活密切相关。针对本章节具体知识内容,课后,为科普安全用药知识,教师组织带领学生组建志愿服务队,以发放传单的形式向校园师生、路人科普合理用药。传单分别感冒常用药物及其组成,各成分主要作用,使用注意事项等。学生作为志愿者可以解答如何合理用药,药物使用禁忌、药物保存、滥用危害等。进一步巩固药理专业知识,同时提高专业自豪感,增强专业认同感和责任感。

6. 小结

本文以《药理学》课程中“解热镇痛抗炎药”章节教学为例,课前通过“学习通”APP线上发布视频讨论,开展课程思政隐性教育,课中以阿司匹林及对乙酰氨基酚量大热门药物为代表,深挖其中富含的思政元素,采用多元化教学,实现专业知识讲述与思政元素渗透有效融合,课后通过问卷调查,布置线上作业,开展“安全用药”志愿服务活动等巩固课程思政教育成效。通过课前课中课后全过程的参与,提高了同学们学习积极性和主动性,通过本教学案例的初步实践和探索,希望能为药理学课程思政建设提供参考。

基金项目

商洛学院教育教学改革研究项目(23jyjx132)。