1. 引言

随着我国经济社会的快速发展,高职教育作为培养高素质技术技能人才的重要途径,其地位和作用日益凸显。《工程力学应用》课程作为高职院校的重要专业基础课程,在培养学生实践能力、工程思维和工程素养方面扮演着重要角色。然而,由于工程力学传统教学模式偏重于理论知识的传授,缺乏对学生思想政治素养的深度培养,特别是在思政元素的融入上还相对欠缺,在激发学生学习兴趣和学习主动性方面仍存在不足,导致学生在职业道德修养、创新能力、实践能力和综合素质等方面的培养仍有欠缺。在当前高职教育改革的大背景下,如何将思政元素更好地融入到课程教学中,实现知识传授与价值引领的有机结合,已成为一个亟待解决的重要问题。

国外内相关学者对思政元素融于专业课程教学进行大量的研究和实践,取得了一些成果。康菊等提出了课程思政“3S”模块实施路径,打破了专业和思政理论的壁垒 [1] 。刘红敏等成功将思政元素融入了《流体力学》课程,为力学领域注入新的理念 [2] 。张禄等提出了《工程弹性力学》课程思政与教学改革的战略性调整,为适应新时代要求提供了创新的方法 [3] 。靳雪梅等以《土力学》课程为例,深入研究了课程思政教育的实践,为该领域提供了有益的借鉴 [4] 。解书华等对力学实验与课程思政融合进行实践,发挥思政教育在工程力学课程的引导作用 [5] 。郑训臻等采用信息技术辅助设计新的思政教学模式,并进行实践研究 [6] 。汤可可等通过融合力学支撑的科学和工程前沿研究,实现了理论力学课程的思政协同育人目标 [7] 。王芳等则探索了《结构力学》课程中的思政教育,为培养具有实际应用能力的工程师提供了有效途径 [8] 。卢富德等在《包装应用力学》课程中应用思政元素,为专业教育与人文关怀结合提供了范例 [9] 。这些研究不仅支持相关领域的课程设计与教学,同时为培养学生的思政素养提供了创新实践模式。

这种创新实践模式旨在激发学生的学习主动性、学习兴趣和创造性思维,培养学生的道德品质、社会责任感、实践能力和创新精神,有助于学生从被动接受知识转变为主动参与问题解决的过程。然而,《工程力学应用》课程中的思政融合创新实践模式研究仍然面临一些挑战。目前关于高职《工程力学应用》课程的思政融合研究主要聚焦于立德树人、课程内容与思政元素融合以及教学方法与思政教育的融合等方面,大多侧重于理论层面,对实际实践与应用中的问题和挑战尚未有深入的探讨,缺乏对研究结果的全面评价。在未来的研究中,需要更深入地剖析实际工程案例,全面评价思政融合创新实践模式的效果,以推动高职《工程力学应用》课程思政更深入、全面的发展。

针对上述问题,本文以高职《工程力学应用》课程思政融合为研究对象,旨在探讨一种创新实践模式,以提高学生的职业道德素养、综合素质及实践能力。首先,对高职《工程力学应用》课程思政融合创新的相关概念进行阐述,明确研究的理论基础;其次,分析高职《工程力学应用》课程思政融合创新的理念与原则,为实践模式构建提供指导;再次,从课程目标、教学内容、教学方法、教学评价及教师队伍等方面,构建高职《工程力学应用》课程思政融合创新实践模式;最后,对实践模式的可行性和有效性通过实际案例进行验证。

2. 高职《工程力学应用》课程思政融合创新的理论基础

2.1. 思政教育与《工程力学应用》课程的融合

立德树人是高等教育的根本任务,也是高职《工程力学应用》课程思政融合创新模式的核心。教师在教学过程中要以培养德、智、体、美、劳全面发展的人才为目标,全面贯彻党的教育方针。注重培养学生的道德品质、创新能力和职业素养,使思政教育贯穿整个教学过程。通过创新的实践模式,激发学生的学习兴趣、学习主动性和创造性思维,提高学生的实践能力和综合素养。使学生从被动的知识接收者转变为实际问题的解决者,强化学生实施实际工程项目的能力。

2.2. 课程内容与思政元素的融合

在创新实践模式的基础上,将思政元素有机融入其中,主要包括社会责任感、伦理道德和团队协作等思政元素。将这些元素融入到《工程力学应用》课程的实践环节中,引导学生在学习专业技能的同时树立正确的人生观和价值观。通过对思政教育的深入挖掘,寻找更符合高职院校工程专业特点的思政融合创新实践模式。主要从以下几个方面挖掘课程思政元素:

1) 培养爱国情感:结合我国力学研究的发展历程和取得的成就,激发学生的爱国情感和民族自豪感。

2) 弘扬科学家精神:介绍工程力学领域著名科学家在的事迹,培养学生追求真理和勇于创新的科学精神。

3) 强化职业道德教育:通过案例分析,引导学生树立正确的职业道德观念,做到诚实守信和敬业爱岗。

2.3. 教学方法与思政教育的融合

在高职《工程力学应用》课程教学过程中,将思政元素融入到课程教学的各个环节,具体包括:

1) 课堂教学:采用讨论式教学、案例教学和演示教学等方式,引导学生深入思考力学原理在实际工程中的应用,培养学生的创新意识、分析和解决问题的能力。

2) 实践教学:加强与企业合作,开展产学研一体化教学,让学生在实际工程项目中锻炼能力,强化职业道德观念。

3) 网络教学:利用现代信息技术搭建线上线下相结合的教学平台,拓宽学生的学习渠道,提高学生的自主学习能力。

3. 研究方法

3.1. 调查问卷法

课程团队通过精心设计调查问卷收集高职《工程力学应用》课程学生的意见和建议,以便全面了解学生对思政融合创新实践模式的主观感受、学习体验和个人观点。首先,在问卷设计时我们充分考虑问题的合理性和针对性,确保全面、深入地了解学生在实践中的真实感受。问卷内容涵盖学生实践能力、职业道德素养、社会责任感和团队协作等方面。其次,在样本选择上,我们特别注重调查样本的数量,以确保研究具有足够的全面性和代表性。我们从学校《工程力学应用》课程中实施思政融合创新实践模式试点的3个班抽取了150名学生进行问卷调查,确保样本数量具有代表性,研究结果具有说服力。最后,在数据收集和回收过程中,我们实施了严格的方案,确保问卷的有效发放和及时回收。具体而言,我们确保问卷在发放中覆盖试点班所有学生;回收阶段,我们通过严格的时间表和有效的提醒机制,迅速回收问卷。通过对回收数据的仔细检查和处理,进一步确保数据的准确性。

3.2. 访谈法

定期与教师和学生进行面谈,以深入了解他们对思政融合创新实践模式的真实感受和看法,确保心中有数,言之有物。面谈采用半结构化方式,力求全面而有针对性,以获得详细和深入的信息。学生是研究的主要参与者,招募25名具有一定代表性的高职学生参与教学实验,收集学生在实际操作中的反馈和表现,并评估该模式对他们的实践能力和思想政治素养的影响。教师是研究中的重要参与者,负责实施模式和组织教学实验。通过与10名教师的深入交流和观察,收集关于教学过程和模式运行的定性数据,进一步完善研究结论。

对于学生访谈中,我们聚焦于他们对于实践模式的认知、在团队合作中的体验以及思政元素对于他们职业发展的影响等方面。而对于教师访谈,我们重点关注他们在思政融合创新实践模式实施中的角色转变、教学过程中的挑战与收获等方面,以获取深度的教学经验。

3.3. 实证研究法

本文采用实证研究方法,通过实验研究、案例分析和教学实践,深入探讨《工程力学应用》课程思政融合创新实践模式的构建与应用。同时记录教学过程中的问题和成效,不断调整与优化,以提高教学效果,对该模式进行实证验证,提高研究的针对性与实用性。

以“材料轴向拉(压)构件的力学性能”这一讲内容为例,课程团队通过引入一个桥梁支撑结构案例将学生置身于真实工程场景,通过综合应用和团队协作来深化对轴向拉压构件力学性能的理解。首先,选择一个具体的桥梁支撑结构的案例,突出轴向拉(压)构件在其中的关键作用。其次,通过学生参与实际的构件测定实验,强化实际操作技能,更深入地理解和掌握工程力学的理论知识。最后,引导学生通过案例分析,综合运用课堂所学的理论知识,评估构件的性能,提出改进意见。通过案例教学激发学生实际应用能力,培养他们的团队协作精神与问题解决能力。在实践过程中,我们不仅关注学生,也对教师的角色转变进行了观察和记录。教师的灵活引导方式、对学生的激发兴趣和创造力的能力都是实验研究中的重要观察点。通过深入的交流和观察,我们收集了关于教学过程中的挑战和成功经验的信息。

3.4. 数据分析法

为了客观评价课程思政融合创新模式的教学效果,课程团队采用了定性和定量相结合的方法。通过收集学生的学习数据,包括课程成绩、课程参与度和实践任务完成情况等,进行全面的定量分析。同时,通过学生反馈问卷、小组讨论记录和实际观察,进行定性评估。综合分析定量和定性分析结果,全面评估思政融合创实践模式在《工程力学应用》课程中的实际效果。

4. 创新实践模式的设计与实施

4.1. 思政融合创新实践模式的设计

4.1.1. 课程内容优化

思政融合创新模式中的设计首先涉及工程力学课程的内容的优化。通过细化课程内容,将传统的理论教学与实践操作相结合,使学生能够更直观地理解理论知识,并能够应用所学知识解决实际问题。同时根据各章节内容的特点在教学过程中引入相应的思政元素。例如,在讲授压杆稳定这一节内容时引入“耻辱之戒”的例子使学生明白作为工程师的责任,从而引导学生敬畏生命,养成科学严谨的学习习惯。在讲授弯曲构件正应力测定试验这一节内容通过讨论试验数据和理论计算值之间产生差异的原因,培养学生的工程思维与创新意识,以及精益求精的职业规范精神与素养。

4.1.2. 项目驱动学习

在思政融合创新模式中引入项目驱动学习,通过设计真实的工程项目,将学生分组进行实际操作。每个项目覆盖不同的工程力学知识点,学生需在团队中相互协作,运用所学知识解决项目中遇到的问题。这种学习方式提高了学生的实际操作能力,锻炼了团队合作和沟通交流能力,同时强化了学生的综合素质。

4.1.3. 创新思维培养

在思政融合创新模式设计中注重培养学生的创新思维。通过设定开放性问题和挑战,激发学生的创造力,引导他们在实际项目中提出创新的解决方案。这不仅有助于学生超越传统的问题解决框架,而且对于培养独立思考和创新能力都有很大帮助。

4.2. 思政融合创新实践模式的实施

4.2.1. 项目选择与规划

在模式实施阶段,首先进行项目选择和规划。选择涉及不同难度和知识领域的实际工程项目,以确保覆盖工程力学课程的核心知识点。同时,制定了详细的项目计划,明确了每个阶段的目标任务,以确保项目的顺利实施。

4.2.2. 团队组建与角色分工

学生将根据个人兴趣和专业特长自主组建团队。团队中每个成员都有明确的角色分工,例如项目经理、设计师、工程师等,以模拟真实工程团队的运作模式。这对有助于培养学生的团队协作精神与领导力。

4.2.3. 实践操作与指导

学生团队以解决实际问题为出发点,运用工程力学理论知识来解决实际工程问题。教师担任引导者角色,帮助学生深入理解工程力学知识在工程项目中的应用,为他们提供必要的技术支持和指导,培养学生解决实际问题的能力。

4.2.4. 制定评价与反馈机制

建立学习反馈机制,定期评估学生团队。评估内容涉及诸多方面,如项目进展、团队协作、创新思维和问题解决方法等方面。及时的反馈有助于学生了解自身不足并有针对性的改进来提升自我。

4.2.5. 融入思政元素

在项目实施过程中注重融入思政元素,引导学生围绕伦理道德问题和社会责任感展开讨论,形成正确的价值观和人生观。思政元素的有机融入使《工程力学应用》课程不仅仅传授专业知识,更意味着思想品质的培养。

5. 教学效果的评估

为了客观评价思政融合创新实践模式的应用效果,采用了定量和定性相结合的方法。通过学生反馈问卷、实际观察和小组讨论记录,进行定性评估。同时,通过收集学生的学习数据,包括课程参与度、课程成绩和实践任务完成情况等,进行全面的定量分析。综合分析定量和定性分析结果,全面评估思政融合创新实践模式在《工程力学应用》课程中的实际成效。

5.1. 学生学习数据的收集

在思政融合创新实践模式实施过程中,通过实验报告、学生作业、小组讨论和期末考试等多种方式收集了大量学生学习数据。这些数据涵盖了学生在项目中的学习表现,包括理论知识的掌握程度、实际应用能力的提高、团队协作和沟通能力的培养等方面。

5.2. 教学效果的定性评估

课程团队采用了调查问卷和访谈两种方法来评估《工程力学应用》课程思政融合创新实践模式的应用效果。在调查问卷方面,我们在学校道桥工程技术专业大一学生中共收集了150份有效问卷,其中83%的学生表示,通过该模式的学习,他们的职业道德素养和实践能力得到了提升,85%的学生认为,该模式强化了他们的社会责任感和团队协作精神。此外,78%的学生认为,该模式有助于他们将理论知识更好地应用于实际项目中。在访谈方面,我们与25名学生进行了深入交流,他们普遍表示,通过思政融合创新实践模式的学习,他们在伦理道德和社会责任感方面得到了培养,在该模式下,教师角色的转变使得学习方式更加灵活,激发了他们的学习兴趣和创造力。同时,我们还与10名教师进行深入交流和观察,收集关于教学过程和模式运行的定性数据,他们都表示该模式使他们的教学更轻松、课堂更有活力以及学生学习积极性明显得到提高。项目实施过程评估结果显示,思政融创实践模式在提高学生学习兴趣、学习效果和应用能力方面取得了显著效果。学生团队在项目选择与规划、团队组建与角色分工、实践操作与指导等方面取得了良好成绩。项目的设计合理性、团队协作效果和创新思维的体现都得到了定,学生在对工程项目进行深入学习的同时,也通过多样化的教学方法提高了实际操作能力。创新实践模式在实际项目中的实施具有可行性,学生能够通过项目实践更好地理解和应用工程力学知识。

5.3. 教学效果的定量评估

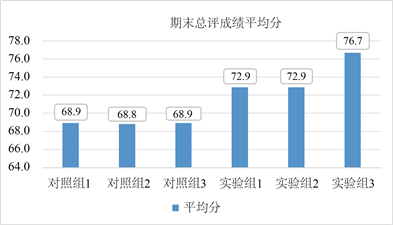

除了定性评估外,通过分析学生期末总评成绩,对思政融合创新实践模式的有效性进行了定量评估。定量评估对象选择学校道路与桥梁专业大一6个班,将其中的3个班设定为实验组,采用思政融合创新实践模式组织教学;另外3个班作为对照组,采用传统的教学模式组织教学。定量分析结果显示,学生的平均成绩较传统教学模式明显提升。其中,对照组3个班的平均分分别为68.9、68.8和68.9,而实验组3个班的平均分分别为72.9、72.9和76.7 (图1);对照组3个班的及格率分别为72%、69%和72%,而实验组3个班的及格率分别为92%、94%和98% (图2)。可见,采用思政融合创新实践模式教学的班级学生及格率和期末总评成绩提升非常明显。特别是在项目的实施过程中,学生的实际操作能力和问题解决能力得到了显著提高,对学生的期末总评成绩有很大的加成。总体而言定,思政融合创新实践模式在提高学习效果方面具有显著优势。

Figure 1. The average score for the final evaluation

图1. 期末总评成绩平均分

Figure 2. The passing rate of the final comprehensive evaluation

图2. 期末总评成绩及格率

5.4. 学生综合素质的全面提升

思政融合创新实践模式强调理论知识与工程实践应用的有机结合,注重培养学生的综合素质。在小组讨论和实践操作中,学生不仅学会了如何将理论连接实际,还培养了团队协作和沟通能力。学生通过设计和实施工程项目,学生了解了工程全过程,提高了解决问题的能力。考核反馈机制使得学生能够自主发现问题,及时调整学习策略,养成了自主学习的好习惯。

思政融合创新实践模式的应用效果不仅体现在学科知识水平的提升,更体现在学生综合素质的全面提升。通过定期对学生综合素质进行评估,发现学生在项目实践中综合素质得到了显著的提升。不仅在工程力学理论知识的掌握上有所突破,同时在团队协作、创新思维和解决实际问题的能力上也得到了有效锻炼。创新的实践模式对培养学生综合素质发挥着积极的作用。

5.5. 教师指导效果评估

教师在模式实施中的指导效果也得到了很好的评估。思政融合创新实践模式要求教师必须具备更高水平的教学设计和组织能力,在实施过程中,教师需要深入了解每个项目的内容,根据学科特点合理设计教学活动,保证各项目之间的有机衔接。教师采用灵活的指导方式及时解答学生问题的能力有效地促进了学生的学习和成长。在项目实施过程中,教师的角色发生转变,教师不再仅仅只是知识的传递者,更像是学生学习上的合作伙伴和引导者,使得学生在实践中更具有自主性和创造性。

5.6. 模式的优化与改进

通过对实施效果的评估,及时进行了模式的优化与改进。调整课程结构,进一步明确项目的目标和任务;优化团队组建与角色分工,更好发挥每个学生的特长;强化思政元素的融入,使学生在实践中更注重伦理道德和社会责任感。这一系列的优化措施使得创新实践模式更贴近实际需求,提高了教学效果。

6. 结论

1) 创新实践模式在《工程力学应用》课程中展示了显著的可行性。学生通过参与实际项目,更全面地理解和应用所学知识,提高了实际操作能力。

2) 教师角色的转变对学生产生积极影响。通过更灵活的辅导方式,教师能够更好地激发学生的学习兴趣和创造力。

3) 把思政元素巧妙融于教学过程中有助于提高学生的综合素养。注重培养学生社会责任感和伦理道德,使学生更具团队协作精神和社会责任感。

4) 模式的优化与改进是推动教学改革和创新的关键。通过持续的优化,使其更符合实际情境和学生需求,从而提升教学质量和教学效果。

5) 研究结果具有重要的意义和启示,不仅为《工程力学应用》课程教学提供了创新的思路和方法,也对类似的思政融合创新实践模式在其他专业课程中的推广提供了有益的借鉴。

基金项目

陕西铁路工程职业技术学院教育教学改革基金项目(编号:2021JG-01)、陕西省教育厅资助项目(21JK0583)。