1. 引言

根据中国互联网信息中心(CNNIC)的数据:截至2023年6月,我国网民规模达到10.79亿人,其中低于20岁的网民占比为17.7%。随着数字时代的发展,青少年更加容易受到不良的网络媒介的影响,比如暴力电子游戏。有调查表明,游戏市场85%的游戏包含暴力成分,50%游戏含有超多暴力成分 [1] 。以往研究也发现,暴力电子游戏接触会增强青少年的攻击性行为、认知和情感,提升生理唤醒水平,减少亲社会行为,并产生对暴力场景的脱敏效应 [2] 。

网络欺负是指个体或群体采用电子媒介(短信、邮件、博客、即时消息等)反复故意伤害不容易自我保护个体的攻击行为 [3] ,包括有意的攻击行为、行为具有反复性、欺负者和受欺负者在力量上不对等以及以电子科技为媒介等特点 [4] 。研究表明,在控制年龄、性别、上网时间和卧室上网权限之后,网络受欺负对网络欺负的正向预测作用最强,其次是网络游戏暴力接触 [5] 。由于青少年接触网络的机会越来越多,加之网络的匿名性和青少年对网络欺负的易感性 [6] ,导致网络欺负在青少年中的发生率持续升高。鉴于网络欺负的负面影响,我们研究了影响网络欺负的潜在风险和保护因素。本研究借一般攻击模型,考察特质攻击在暴力电子游戏和网络欺负行为之间的中介作用,及道德敏感性作为保护因素的调节作用。

1.1. 一般攻击模型(General Aggressive Model, GAM)

一般攻击理论由Anderson和Bushman提出,该理论认为暴力媒体对个体内部状态(认知、情感、唤醒和移情)产生影响,导致内部状态的改变,从而引发行为的发生和改变 [7] 。GAM同样适用于网络欺负的研究当中,暴力电子游戏作为环境变量,会导致个体攻击性的提高,对暴力的脱敏(内部状态),最后使得玩家攻击和愤怒情绪宣泄在网络中不易于进行自我保护的对象上,从而导致网络欺负行为的发生,这一观点也得到了相关研究的支持 [1] 。

1.2. 特质攻击的中介作用

在GAM当中,环境因素可以预测个体的攻击性行为,相关的人格特征也可能会预测攻击性行为,比如特质攻击。特质攻击与状态攻击相对,生活当中似乎有些人比起一般人更容易做出攻击性行为,这种性格特质叫做特质攻击。相关研究证实特质攻击可以正向预测网络欺负行为,并且这种关系能够受到网络舆论的调节 [8] 。此外还有研究发现,特质攻击能够调节暴力电子游戏与攻击性行为之间的关系,相比特质攻击水平低的个体来说,特质攻击水平高的个体因接触暴力电子游戏而引起的网络欺负行为更多。

1.3. 道德敏感性的调节作用

道德敏感性是个体在后果意识的基础上对当前情境中道德问题的一种敏锐觉察与解释能力,受到认知与情感的双重影响。情境的背景与特征,个体的角色卷入、道德图式以及人格特点等因素都可能影响个体的道德敏感性 [9] 。学者将这一概念运用到道德感知与行为、道德判断、道德推脱以及欺凌行为等研究当中,如将道德敏感性作为认知共情与欺凌当中旁观者行为的中介变量,发现高水平的道德敏感性可以有效增加积极的旁观者行为 [10] ,但是将道德敏感性作为调节变量,以及从欺凌者的视角去探讨道德敏感性对网络欺负行为的影响机制的研究还未成熟。

综上所述,在结合一般攻击理论基础上,我们认为,暴力电子游戏接触会对青少年的网络欺负有正向预测作用(H1),并且通过特质攻击的中介作用产生影响(H2),此外,道德敏感性在暴力电子游戏与网络欺负中起调节作用(H3),和在通过特质攻击的中介路径的后半段中起调节作用(H4)。本研究概念模型见图1。

Figure 1. The conceptual model of this study

图1. 本研究概念模型

2. 方法

2.1. 对象

采取整群抽样,选取上海、四川和重庆多所中学进行施测,在获得学生本人的知情同意后,共有3114名学生参与本次问卷调查。剔除无效数据后,共收回3091份有效问卷(问卷有效率99.26%)。其中男生1525名(49.3%),女生1566名(50.7%)。被试年龄为12~19岁,平均年龄为14.29岁,标准差为1.53。

2.2. 工具

2.2.1. 暴力电子游戏使用习惯量表

采用安德森等人(2000)编制的暴力电子游戏使用习惯量表 [11] ,该量表首先要求被试列出近一年玩的最多的三款游戏,包括电脑游戏、掌上游戏和大型电玩等;然后统计被试在工作日和非工作日玩该游戏的频率,以及对游戏的血腥程度和暴力程度进行评定,采用7点计分;最后让被试将该游戏划分到某种游戏类别当中。最终将被试列出的游戏种类的(工作日频率 × 5 + 休息日频率 × 2) × (暴力 + 血腥)相加,再除以游戏数目。总分越高,代表被试暴力电子游戏接触越高。本研究中量表的α系数为0.90。

2.2.2. 特质攻击量表

采用Buss & Perry等人(1992)编制的特质攻击量表(BPAQ) [12] ,该量表包括身体攻击、口头攻击、愤怒和敌意四个维度。该量表共29个项目,采用5点计分。得分越高,代表个体特质攻击性越高。该量表的α系数为0.92。

2.2.3. 网络欺负量表

该量表由许路等人编制 [6] ,报告最近六个月来,使用电子信息交流方式(例如:短信、电话、邮件、QQ消息等即时消息、网站等)多次重复地故意伤害某人,而对方不容易逃避送种伤害的频率。量表共包括6个项目,采用5点计分。得分越高,代表个体在最近6个月中对他人采取网络欺负的频率越高。本研究中,该量表的α系数为0.92。

2.2.4. 道德敏感性量表

该量表有杜月飞等人编制 [13] (杜飞月,2011),共4个维度(责任敏感性、规范敏感性、情绪敏感性和人际敏感性)35个项目,采用5点计分。得分越高,表示个体道德敏感程度越高。本研究中,该量表的α系数为0.93。

2.3. 研究程序与数据分析

从上海、四川和重庆三地选取一些中学,对在校学生进行施测,要求被试在规定时间内(约20分分钟)内完成作答。筛选无效问卷后,构成本册测验的有效数据。采用SPSS 26.0以及SPSS宏程序PROCESS对数据进行分析。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差

采用Harman单因素检验法对共同方法偏差进行检验,结果显示,共有14个因子的特征值大于1,且第一个因子解释的变异量为20.34%,小于40%的临界标准,可见本研究数据不存在显著的共同方法偏差。

3.2. 描述统计和相关分析

表1呈现了各变量的平均值、标准差和相关矩阵。结果显示:暴力游戏接触与特质攻击之间呈显著的正相关(r = 0.23, p < 0.01),与网络欺负之间呈显著的正相关(r = 0.17, p < 0.01),与道德敏感性呈显著的负相关(r = −0.20, p < 0.01);道德敏感性与特质攻击(r = −0.47, p < 0.01)和网络欺负呈显著的负相关(r = −0.23, p < 0.01);特质攻击与网络欺负成显著的正相关(r = 0.19, p < 0.01)。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis results of each variable

表1. 各变量的描述性统计和相关分析结果

注:N = 3091。性别为虚拟变量,1 = 男性,2 = 女性,*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。下同。

3.3. 暴力电子游戏接触与网络欺负:中介效应检验

使用SPSS宏程序PROCESS中的模型4对特质攻击与暴力游戏接触和网络欺负之间的中介作用进行分析。在本研究中,将性别和年龄作为协变量进行控制。结果表明(表2)暴力电子游戏接触能显著正向预测网络欺负(β = 0.16, p < 0.001),故研究假设H1得到验证。暴力电子游戏正向预测特质攻击(β = 0.23, p < 0.001)。当暴力电子游戏接触和特质攻击同时预测网络欺负时,特质攻击能显著预测网络欺负(β = 0.16, p < 0.001),此时暴力游戏接触对网络欺负的正向预测作用仍然显著(β = 0.13, p < 0.001)。进一步的中介效应分析表明,特质攻击的中介效应为0.04,其95%Bootstrap置信区间为[0.03, 0.05],占总效应的22.14%,假设H2也得到验证。

Table 2. The mediating effect of trait attacks

表2. 特质攻击的中介效应

3.4. 道德敏感性的调节作用检验

采用PROCESS的Model15 (假设直接路径和中介路径的后半段受到调节)对道德敏感性的调节作用进行检验。以暴力电子游戏接触为自变量,特质攻击为中介变量,网络欺负为因变量,将道德敏感性放入模型后,结果如表3所示。暴力电子游戏接触可以显著预测特质攻击(β = 0.23, p < 0.001),特质攻击能够显著预测网络欺负(β = 0.08, p < 0.01),道德敏感性与暴力电子游戏接触的交互项对网络欺负有显著的负向预测作用(β = −0.05, p < 0.05),特质攻击与道德敏感性的交互项能够负向预测网络欺负(β = −0.10, p < 0.05),表明道德敏感性能够调节暴力电子游戏接触与网络欺负的关系,并且可以调节特质攻击的中介路径的后半段,由此研究假设H3和H4得到支持。

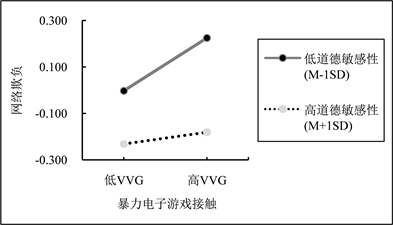

为了更清楚地描述道德敏感性的调节效应,以道德敏感性在低于平均数一个标准差(低道德敏感性)以及高于平均数一个标准数(高道德敏感性)时,绘制简单斜率图。道德敏感性对暴力电子游戏接触与网络欺负的直接路径的调剂效应如图2所示,低道德敏感性(M − 1SD)组中,暴力电子游戏正向预测网络欺负(β = 0.13, p < 0.001);高道德敏感性(M + 1SD)组中,暴力电子游戏与网络欺负不存在显著的相关性(β = 0.03, p = 0.36)。即随着道德敏感性的增加,暴力电子游戏接触对网络欺负不再具有显著的预测作用。

Table 3. Analysis of the regulatory effect of moral sensitivity

表3. 道德敏感性的调节作用分析

注:数据均以经过标准化处理。

Figure 2. Moral regulation VVG and cyberbullying

图2. 道德调节VVG与网络欺负

如图3所示,是道德敏感性调节中介路径后半段的简单斜率图。低道德敏感性(M − 1SD)组中,特质攻击正向预测网络欺负(β = 0.18, p < 0.001);在高道德敏感性(M + 1SD)组中,特质攻击与网络欺负不存在显著的相关性(β = −0.02, p = 0.53),这表明随着道德敏感性的提高,特质攻击水平高的青少年也不一定表现出高水平的网络欺负。

Figure 3. Regulating attacks and cyberbullying

图3. 调节攻击与网络欺负

更进一步,分析特质攻击在暴力电子游戏与网络欺负之间的调节中介作用。在控制性别和年龄后,采用SPSS的PROCESS v.4插件进行检验。结果表明,判定指数INDEX为−0.02,置信区间为[−0.03, −0.01],置信区间不包含0,再次说明有调节的中介效应显著。总体上来说,随着道德敏感性水平升高,暴力电子游戏对网络欺负的直接作用不再显著,并且特质攻击的中介作用也不再显著(表4)。

Table 4. The direct and mediating effects of moderating attacks and cyberbullying at different levels of moral sensitivity

表4. 调节攻击与网络欺负在道德敏感性不同水平上的直接效应和中介效应

4. 讨论

本研究基于一般攻击模型,探讨了特质攻击在暴力电子游戏与网络欺负之间的中介作用以及道德敏感性对直接路径和中介路径后半段的调节作用。正如预期,本研究发现暴力电子游戏接触可以正向预测网络欺负行为。此外暴力电子游戏通过提高特质攻击而对网络欺负行为产生影响,因此,特质攻击是引起网络欺负的一个风险因素。暴力电子游戏对网络欺负的影响受到道德敏感性的调节,并且特质攻击的中介作用也受到调节,道德敏感性缓冲了暴力电子游戏接触和特质攻击的影响,因此,道德敏感性是防止网络欺负的一个保护性因素。研究结果有助于深入了解暴力电子游戏如何通过情境—认知—行为模式与网络欺负产生联系,以及暴力电子游戏对网络欺负的影响是否会随着道德敏感性的水平变化而变化,这对于互联网时代干预和预防青少年网络欺负具有重要意义。

4.1. 暴力电子游戏对网络欺负的影响

本研究发现,暴力电子游戏对网络欺负行为有显著的正向预测作用,即青少年暴力电子游戏接触越频繁,其会出现更多的网络欺负行为。这与以往研究结果一致,网络游戏暴力接触对网络欺凌具有直接影响 [14] 。有研究发现暴力电子游戏可以改变人们处理社会信息的方式 [15] ,所以使暴力电子游戏玩家对激惹性线索的信息处理发生改变,提高了产生网络欺负行为的可能性。GAM表明,长期接触暴力电子游戏会增加愤怒和攻击性认知,生理唤起增加,并对暴力脱敏,从而导致攻击性提高,相关研究也证实了这一点 [16] 。

4.2. 特质攻击的中介作用

本研究证实暴力电子游戏通过特质攻击的中介对网络欺负产生影响,具体而言,暴力电子游戏接触增加,个人表现出的特质攻击会升高,进一步增加个体产生更多的网络欺负行为的可能性。研究结果支持了GAM的情境—内部状态—行为的攻击行为产生机制。首先,暴力电子游戏接触会增加攻击性的结果与以往的研究一致,玩暴力视频游戏会增加攻击性,并且证实反复接触暴力视频游戏与特质攻击性之间存在联系 [17] 。此外,有研究发现,长期接触暴力电子游戏会导致个体产生一定的道德歪曲,表现出对暴力的脱敏,从而导致个体产生相对强烈的攻击性 [18] 。其次与以往关于特质攻击与网络欺负的研究结果一致,特质攻击会导致个体产生更多的网络欺负行为。

4.3. 道德敏感性的调节作用

本研究还证实了道德敏感性对暴力电子游戏的直接效应和间接效应的调节作用。具体来说,道德敏感性调节特质攻击与网络欺负的关系,表现为道德敏感性水平更高的青少年更可能不会因为特质攻击的升高而做出网络欺负的行为;其次道德敏感性还调节了暴力电子游戏对网络欺负的直接效应,即道德敏感性水平更低的青少年更容易受到暴力电子游戏的影响而做出更多的网络欺负行为,该结果支持了GAM中内部认知对情境线索的评价从而对行为产生影响的路径。根据认知与情感因素相互作用的界定视角来看,道德水平高的个体在采取行为之前,能够较为准确把握该行为的后果,能够站在他人的角度思考问题,具有较高的共情能力 [19] ,所以即使频繁地暴力电子游戏,道德敏感性水平较高的个体仍然能够抑制不良行为,在网络欺负行为当中起到保护的作用。其次,以往研究证实道德敏感性作为道德行为的逻辑起点,可以显著地负向预测道德推脱及其它不良行为 [20] 。高道德敏感性从认知层面通过个体的攻击意念进行合理的控制,从而达到抑制个体实施攻击性行为的目的。

4.4. 研究意义与不足

本研究通过构建一个有调节的中介模型探究了暴力电子游戏与网络欺负的关系,既拓展了以往关于暴力电子游戏与攻击行为的研究,也进一步深化了暴力电子游戏和网络欺负之间关系的研究。具体而言,本研究回答了暴力电子游戏与网络欺负的直接关系,并进一步阐述了暴力电子游戏对网络欺负之间特质攻击和道德敏感性的作用。这对于更深入理解暴力电子游戏接触对青少年网络欺负的影响,以及预防和干预青少年网络欺负具有一定的实践指导意义。研究启示在预防和干预青少年网络欺负时,既要注意减少青少年暴力电子游戏的接触,也要注重在学习上和生活中对青少年的德育教育,提高道德敏感性水平。

同时,本研究也存在一些不足。首先,就中介机制来讲,本研究发现特质攻击仅仅部分中介了暴力电子游戏与网络欺负之间的关系,未来研究可以考虑其他中介变量。二是研究采用横断研究来探讨与网络欺负相关的风险因素和保护因素,但是不能说明其中的因果关系,所以后续研究可以进一步进行纵向追踪探索其中的因果关系。此外,本研究被是只来源于四川、重庆和上海三个地区,结论的推广还需要进一步的检验和验证。最后本研究只针对12至19岁的青少年进行了研究,本研究的结论能否推论到其他年龄层还需要进一步的研究来确定。

5. 结论

本研究得到的主要结论如下:

1) 暴力电子游戏对网络欺负具有正向预测作用。

2) 特质攻击在暴力电子游戏接触与网络欺负之间起中介作用。

3) 暴力电子游戏对网络欺负所起的直接效应受到道德敏感性的调节,即道德敏感性水平更高的青少年暴力电子游戏接触不会显著引起网络欺负行为的发生或增加。

暴力电子游戏通过特质攻击对网络欺负所起的间接效应受到道德敏感性的调节作用,即相对于道德敏感性更高的青少年而言,该间接效应在道德敏感性水平更低的青少年中更强。