1. 引言

郎景和院士2017年在《诊断治疗当中的“四化”和“四学”》一文中第一次提出“四学”理念,即人文医学、循证医学、价值医学和转化医学;同时确定这“四学”是医学发展的现代理念。而叙事医学是医学人文的新形式。建设人文医院的理由:1) 新时代思想强调“患者利益至上”;2) 医学以人为中心;3) 提升医学的“温度”和病人就医感受;4) 医疗本质是照护,非商业服务。医学生的培养长期以“疾病”为核心,如解剖、病理、生化、生理等课程。然而,医务人员缺乏对医者潜质的理解 [1] 。实践证明,叙事医学能提高医务人员的共情能力,并优化患者的治疗效果;此外,叙事医学为患者提供了了解医学知识和医生工作的途径,促进医患沟通,提升整体治疗效果 [2] 。全科医学致力于为个人及其家庭提供连续、综合、协调、个性化和人性化的医疗保健服务。最终的效果取决于全科医生运用的知识、技能和态度。

随着社会经济的不断发展以及人们生活水平持续提升,预期的人均寿命也在不断增长。在此背景下,老年群体数量及其在总人口中的占比均呈现出增长趋势,同时我国慢性病患者的基数也在不断扩大。得益于公共卫生和医疗服务的提升,慢性病患者的存活期增长。慢性病已成为影响居民健康的重大卫生问题。慢性病中尤其血液透析服务覆盖面越来越广,社区化、家庭化、连续性、个性化、人文化、综合性特点越来越鲜明,患者对于获得人文关怀的需求也越来越强烈。血液透析服务中心虽然是个专科性科室,但是由于服务人群其本身的疾病特点:治疗时间长、家庭经济负担重、透析所产生的不良反应及并发症,以及恐惧、担忧、悲观、绝望、焦虑、抑郁、渴望、期待等心理特点;该人群对于治疗、医学知识、心理辅导有着超越其他疾病人群的需求,而且是长期性的。过去通过Teach-back法(Teach-back法是通过双向信息传递方式帮助个体建立正确的疾病认知,促使个体尽快适应角色改变,并形成积极的应对方式,有效减轻了个体的心理压力)提高了血液透析患者对疾病、血液透析知识的认知、改善了血液透析患者的自我管理行为,加强了其依从性。但是在共情等长期性心理辅导上缺乏一些工具和方法,而改善这一点首先需要从医务人员开始。从这一点来说,血液透析中心医务人员对于叙事医学的需求更甚于其他科室,血液透析中心叙事医学的发展和普及现状,也是值得关注的一个视角。

叙事医学作为一门“老的”新兴的学科,近年来逐渐在临床医学中被关注。它是医学的一种形式,但并非纯粹的技术医学。它融合了医学的人文属性,通过文学叙事来深化对生命、疾病、死亡的理解,进而实现医学的人性化关怀,倾听那些被科学话语忽视的患者心声 [3] 。生病是小概率事件,死亡是绝对概率事件,医者也是人,同样不会逃脱这两种命运的结局。所以叙事医学为医生提供了深入感受和理解疾病的机会,让他们反思病痛的困扰并领悟生命的价值。

叙事医学着重于医生的共情能力。共情是人的本能,核心是理解,还涉及到诚实、谦逊、接纳、宽容、感恩、信念、希望和宽恕。虽然医院是检验医患共情能力的场所,但技术追求导致医生在与疾病的战斗中忽略了患者的感受 [3] 。医生应认识到他面对的是具有思想和情感的人。只有深入了解患者的苦难,才能理解患者需要的更多是关爱和照顾。

本研究通过结合全科医学学科特点,服务对象,发展现状,联合一家社区肾脏病医院,即成都康复肾脏病医院,通过设计培训课程、叙事实践、问卷调查对叙事医学在全科医学学科教学点以及基层血液透析中心发展现状及落地前景进行探讨。

本研究过程分为两个阶段:第一阶段:通过不记名问卷针对成都市第五人民医院全科医学规培生、全科医学科在职医务人员以及成都康福肾脏病医院肾脏内科在职医务人员对叙事医学的认知现状进行了调查,并对形成现状可能性原因进行分析。第二阶段:结合目前现状,对叙事医学在两科室进行落地实践,包含:落地框架设计、实践小组组建、理论学习培训、实践培训、制定临床干预方案并实践。对慢性维持性血液透析患者进行了为期8周的临床干预实践后,针对叙事医学关键能力进行不记名问卷调查,并对叙事医学在医院的实施落地进行了探讨和前景展望。

2. 叙事医学在全科及血透室的认知现状

本研究的目标是了解、分析叙事医学在规范化培训学员、临床医生、临床护士中的认知普及程度,以及在叙事过程中他们的主流看法和认知。通过此结果来探讨在全科医学科教学时,可以实施和改进的措施。

2.1. 对象与方法

2.1.1. 研究对象

1) 成都市第五人民医院:2023年在成都市第五人民医院进行住院医师规范化培训的全科医师,全科医学科低、中年资医护人员。

2) 成都康福肾脏病医院血液透析中心全体医护人员。

2.1.2. 调查问卷的设计

将叙事融入医学领域,有助于消除冰冷的仪器和数据所带来的医患之间难以逾越的鸿沟。医务人员有时可能会遇到与患者沟通困难的情况,导致相互交流频繁出现偏差。这种现象的出现主要源于四个方面的原因:1) 患者对病因的认识;2) 患者在疾病中的境遇;3) 患者对死亡的认知;4) 患者对疾病、死亡的恐惧等负面情绪。

而在分歧上也有四个方面:1) 疾病与死亡的关系;2) 疾病的背景;3) 疾病因果关系;4) 责备患者和帮助患者克服恐惧。

为了达成共识,医务人员具备良好的沟通技巧至关重要:1) 对话过程;2) 患者及疾病背景;3) 疾病复杂性;4) 诊疗过程中面临的挑战;5) 过程中留意细节;6) 护理的实施。

围绕这些内容,我们设计了1份问卷:医务人员知信行调查表。

医务人员知信行调查表包括知识、态度、行为、信念、行为5个维度,共25个条目。采用李克特量表(Likert scale) 5级评分法,从“非常愿意”到“非常不愿意”。分别赋值5~1分,得分越高表示职业精神态度水平越高。量表的Cronbach’s α系数为0.736。

2.1.3. 调查方法

由研究人员将问卷星电子问卷分别发布至成都市第五人民医院全科医学科的微信群以及规培生微信群,成都康福肾脏病医院血液透析中心科室微信群,告知接受调查人员填写问卷的方式和注意事项。接受调查人员通过点击问卷链接,根据实际情况自主填写问卷调查内容。最后由研究人员对回收的电子问卷进行逐一核查,对填写不完整的问卷予以剔除。

2.1.4. 统计学处理

采用SPSS 27.0统计软件对数据进行分析,计量资料采用(x ± s)进行统计描述,计数资料采用频数、百分比进行统计描述。P < 0.05表示差异具有统计学意义。

2.2. 结果

2.2.1. 研究对象的一般情况

研究对象年龄20~30岁,平均年龄(26.02 ± 2.858)岁;工作年限0~10年,平均工作年限(4.38 ± 0.508);学历大专(23.81%)和本科(76.19%);住培医师1名(2.38%)、规培护士17名(40.48%)、护士5名(11.9%)、护师15名(35.71%)、主管护师3名(7.14%)、主治医师1名(2.38%)。问卷有效回收率为100%。

2.2.2. 叙事护理知晓情况及来源调查

通过不同途径来源对叙事护理知晓情况的调查比较分析发现,大部分人对叙事护理的知晓、了解、熟悉的来源渠道比较广泛,更多来源于网络。叙事医学虽作为一项医学分支,但通过接受系统培训掌握叙事护理的比例偏低仅占11.4% (见表1)。

Table 1. Cross-tabulation of knowing the situation and understanding pathways

表1. 知晓情况与了解途径交叉表

百分比和总计基于响应者。使用了值1对二分组进行制表。

2.2.3. 叙事护理知识、态度、行为调查

通过对叙事护理知识以及日常态度和行为的调查比较分析发现,叙事护理基础知识的认知评分较低且差异较大,这可能是由于缺乏叙事护理专业性的培训;在日常医务工作中,态度、行为符合叙事护理的一般性要求,这来源于职业特点带来的共情能力(见表2)。

Table 2. Survey on narrative nursing knowledge, attitudes, and behaviors

表2. 叙事护理知识、态度、行为调查

2.2.4. 叙事护理态度、信念调查

通过对叙事护理态度、信念的调查比较分析发现,大部分医务工作者认同叙事护理倡导的人文关怀,且趋同(见表3)。

Table 3. Attitude and belief survey form

表3. 态度、信念调查表

2.2.5. 叙事护理行为调查

通过对叙事护理行为的调查比较分析发现,在倾听、理解(共情能力)上评分较高符合叙事护理的需求,但是在回应、诠释上评分较低,这可能与缺乏叙事护理一些技能手段有关(见表4)。

Table 4. Survey of narrative nursing behavior

表4. 叙事护理行为调查

从调查表分析结果总体来看,调研对象均缺乏对叙事医学的系统性了解,对于叙事医学所涉及的一些技能、技巧,同样缺乏掌握和应用。规培生与工作几年的医务人员人文素养培育不足的问题依然存在。纠其原因,首先在专业课学习阶段,有关人文素养方面的课程设置较少 [4] ;其次在临床实习与工作实践阶段,倾向重技术轻人文;继续教育阶段,人文素养培训依旧滞后,这一点可能和评价体系有直接关系。全科以及慢性病科室,病人有着共同的特点和需求,一方面医疗技术很重要,另一方面人文关怀同等重要 [5] 。

3. 叙事护理在慢性维持性血液透析的实践、落地、发展探讨

前一阶段,我们对叙事医学在全科以及慢病中心(血液透析中心)的认知情况,通过问卷进行了调查、了解和分析,并得出结论:有必要在医疗机构针对医学生规培阶段以及医务人员开设叙事医学课程和继续教育。

这一部分将通过针对慢性维持性血液透析这一特殊群体的疾病特点、需求,我们可以提供的叙事护理支持展开论述,以及对叙事医学在慢性维持性血液透析专科领域的具体落地发展提供参考和借鉴。

3.1. 患者人群疾病特点与需求

终末期肾病(ESRD)是指肾脏无法维持体内的液体、电解质和代谢废物的疾病。维持性血液透析(HD)能够帮助患者延长生命,但往往伴随着多种症状负担:尿毒症一般症状群,如疲劳或乏力、入睡困难、瘙痒、口干、长期营养不良;水电解质症状群,如肌肉痉挛、下肢肿胀、呼吸短促、咳嗽、骨或关节痛;胃肠道症状群,如便秘、恶心、呕吐、食欲下降;睡眠障碍症状群,如入睡困难、易醒;情感症状群,如忧虑、伤心、焦虑、抑郁等。平均每例MHD患者存在6~20种症状。这些症状往往存在相互影响的关系,比如营养不良间接造成疲劳,疲劳影响日常工作的完成从而带来焦虑,焦虑又影响睡眠质量,进一步加重疲劳。因此除了常规的血液透析治疗,进一步的干预凸显重要。这些干预往往并非完全是传统医学治疗。

在发生以上症状时,由于患者并未具备足够的医学专业知识,不一定能正确识别或者羞于去“麻烦”,告知医务人员干预。由于疾病的长期性,患者对疾病知识的了解是有强烈的需求的。因此前期通过Teach-back法,帮助患者提高对疾病的认知,对于常出现的“低血糖”、“低血压”等血液透析本身带来的直接不良反应有了一定的认识,得到了及时的干预。但是该患者群体往往同时面临多种症状,并不能得到全面的认识。这对血液透析医务人员提出了更高的专业要求,从而促使医务人员加强自身的继续教育。

3.2. 从以下不同阶段提供叙事医学支持

3.2.1. 关注阶段

在这个阶段,我们正式进入叙事护理的初始阶段,这是与患者建立沟通的起点。在此过程中,将涵盖以下主要内容:① 护士需进行详尽的病例资料收集以全面理解患者的个人状况,包括性别、民族、文化传统、宗教信仰、社会地位、家庭文化、家庭地位、学校教育、原发病、用药情况,阳性指标等等;② 平时巡视病房时与患者及家属拉拉家常,建立信任关系。

3.2.2. 倾听阶段

在成功建立信任关系之后,护士带着叙事的“好奇”来深入理解患者的情绪(如痛苦、困扰、焦虑、抑郁等)背后的原因或需求。通过引领、鼓励患者尽可能全面地表达内心的真实感受,从而实现情绪的有效释放。在此需要注意的是,在与患者对话时我们要带着那种叙事的理念和精神去问话,如“xx伯伯(或阿姨),我看您最近状态不怎么好,是遇到了什么事情吗?”以此来引开话题,在此过程中护士要去“专家化”,全然的倾听,避免居高临下的医者姿态。

在此阶段应注意以下几点:① 在与患者沟通交流时护士要做到双重倾听(一只耳朵听事件、一只耳朵听例外),同时关注患者的情绪情感反应;② 全然的倾听实际上是需要保持一种“五不一无知”的态度,让患者尽情诉说;③ 对于讲述中断的患者,可以安静的陪伴着或用肢体语言给予安抚,如:握着对方的手;拍拍肩膀或者递上一张纸巾等等;④ 共情患者,就是能够把自己投射到他人的境遇中,站在他人的立场看待问题。比如:“我特别理解您的心情,这一路走来一定很不容易,您能说说在最困难的时候是怎么挺过来的吗?”让患者感受到他的烦恼和痛苦是被理解的,对于护士而言也只有理解了患者,才能提供针对性的叙事治疗。

3.2.3. 回应阶段

回应是叙事的核心阶段,应用叙事治疗的五大技术进行护理干预,包括外化、解构、改写、外部见证人和治疗文件 [6] :① 外化:就是把患者和疾病分开,这样患者就变成了一个面对疾病困扰的人的状态。如:“您可以用一个词来描述一下现在的状态吗?”,他的这个命名就把他目前的问题给外化了出来。② 解构:就是看看问题背后的原因,打开包装看问题,然后再重构新的生活,也是让熟悉的问题陌生化的过程,是为改写做准备的重要一步。③ 改写:这个改写不是彻底改变一个人,而是从患者的叙述中,找到积极的例外事件(闪光点)。并将这个闪光点放大,让单薄的故事变得越来越丰满,以重建患者的自我认同。④ 外部见证人:在取得阶段性进步的时候,或者是患者要出院的时候,就可以邀请科室的工作人员、患者的家属等,来到现场跟患者对话,见证他的进步,以增强家庭的力量和治疗效果。⑤ 治疗文件:可以用证书、书信、奖状、写生活日记、各种各样的创意作品都作为治疗文件。

3.2.4. 反思阶段

每次叙事结束后,护士可书写平行病历进行叙事过程的回顾,看看哪里做的好,哪里还存在不足之处,反思自身叙事中的困难和问题,并记录总结,不断提升自己叙事能力的过程。每月可召开一次团体叙事,对患者在治疗中存在的生理、心理问题及个体反思内容进行集体讨论,反思后的方案由督导老师给予指导。

3.2.5. 展望未来

指导患者设定近期和长期的居家管理目标,如通过“您认为您的改变和进步会给谁带来最大的惊喜?”“能和我分享一下您对以后透析生活的规划吗?”等引导性问题,帮助患者主动规划其后续透析生活,塑造积极态度。

3.2.6. 注意要点

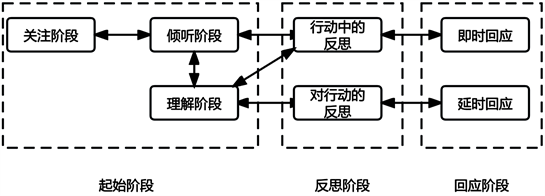

叙事护理阶段间没有明显界限,穿插重叠且层层渗透(见图1)。在执行叙事护理中,五大核心技术应根据患者需求和实际干预情况选择合适的方法,以缓解情绪、发掘潜力 [7] 。该实践流程分为:关注、倾听、理解、反思和回应五个阶段。反思包括行动中的即刻反思和对行动的反思;回应则分为即时回应和延时回应两种方式 [7] 。其特点是在时间上没有严格的先后实施顺序,在实践过程中常常是相互交叉的,这需要实践者根据具体情况选择实践路径(见图1)。

Figure 1. Narrative nursing practice map

图1. 叙事护理实践导图

3.3. 实践方法

实践小组的组建和培训

1) 组建研究小组:

本研究叙事小组成员包括肾内科主治医师、心理科医师、血透室护士长和全科主管护师。他们各自负责不同的任务,如理论培训、解决难题、制定透析方案、评估病情、协调班次、监督方案实施等。其中,研究者本人通过了心理咨询师考试并取得了相关证书,担任叙事护理协调员,根据患者情况实施干预。另外,还有两名血透室护师协助发放和收集量表,以及核对和录入数据。

2) 小组人员培训:

① 叙事护理理论培训

通过“远程微课培训”学习李春老师的《叙事护理百天微课》,系统学习叙事疗法的历史、核心思想、工作框架和叙事技巧 [8] ;学习李春老师的《叙事精进60讲》,采用案例形式回顾叙事疗法在实际中的应用,掌握叙事五大核心技术;阅读李春老师编著的《幸福是尘埃里开出的花朵》、《叙事护理案例督导实录》和《叙事护理》等书籍,提升护士人文素质,理解叙事护理的深层含义和理念,故事和案例展示了每个生命内在的强大能量。只要我们善于发现和挖掘,每个人都是有资源和能力的,每个人都自己生命的作者。这让我们深刻地体会到叙事的力量,并学习如何在临床护理中应用叙事护理的经验和实践技巧 [7] 。培训内容(见表5)。

② 叙事护理实践培训

选取维持性血液透析患者为案例,进行叙事护理实践操作,小组成员2人一组,在角色扮演情境中,一位参与者将扮演患者的角色,详细阐述其所面临的困境 [6] 。接着,干预护士将运用叙事技术进行实际操作,以实施有效的干预措施。在此过程中,叙事护理协调员、心理咨询师和科室护士长将提供现场指导,从而发现自身在叙事护理方面存在的不足。

3.4. 干预方案

在督导专家的指导下,经过小组讨论,确定了最终的叙事护理干预方案。地点:选在会议室进行,确保安静和隐私。时间:避开治疗、用餐和休息时间,与患者预约好时间段,每次干预10~20分钟,保证患者充分宣泄情绪。每周一次,共干预8周。面对面一对一交流,按照叙事护理流程使用五大核心技术,患者分组后一周开始干预 [7] 。叙事护理干预内容(见表6)。

Table 6. Narrative nursing intervention content

表6. 叙事护理干预内容

经过进行初步培训,所有人员对于叙事医学有了基本的认知后。我们开始了对维持性血液透析患者开始了叙事护理实践。在为期8周的实践过后,我们对叙事关键能力的变化进行了再次问卷研究分析,医务人员职业、职称的不同,对叙事医学所涉及的关键能力如,共情能力是有不同程度的掌握和提升幅度(见图2)。这也表明了叙事医学作为一门医学,与传统医学是同源的,技能可以通过系统性的在校学习或者继续教育培训得以提升。

Figure 2. Cross plot of key narrative elements and professional titles

图2. 叙事关键要素与职称交叉图

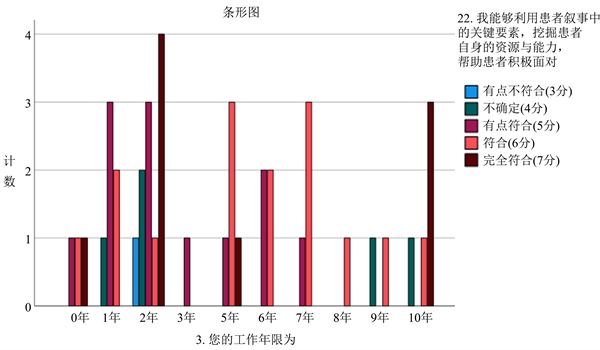

这表明,相对于医生,护理职业更重视并更容易掌握共情能力。而护士晋升到护师职称后,会面临着更多学习、进修、考试的需要,需要阅读更多资料、文献。从而不知不觉中提升了自己的关键能力。同时我们也注意到同样的这项关键能力并不会随着工作年限提升而带来显著变化(见图3)。

Figure 3. Cross plot of key narrative elements and years of work experience

图3. 叙事关键要素与工作年限交叉图

因此,在全科医学科和慢性病科室,开展叙事医学继续教育,并针对全院定期开展叙事医学讲座,将对于医院逐步开展有“温度”的医疗会起到非常大的促进作用。

4. 前景展望

医疗不同于其他学科,除了精湛的医术,医学人文同样重要。本研究进一步将医学人文建设融入继续教育课程建设中,以此来丰富医学认知生命、疾苦、死亡的意义,热爱医学职业,用叙事能力来实践医学的人文关爱,聆听被科学话语所排斥的病人的声音勇于追求医学真理。具体实践中结合科室疾病特点,分阶段、序贯开展叙事医学教育。结合医院及医务人员具体情况、实际需求,提供跨越各阶段、系统、渐进的培训课程。

继续教育以规培生及面向一线临床工作者为主。鉴于临床工作者工作特点,教学形式需以内部非正式交流为主要形式进行一定的创新,鼓励并引导医务人员进行精读与反思性写作训练 [9] 。平行病历也能够成为精读的好素材,也是叙事医学成果之一 [10] 。通过借鉴他人的模范平行病历,融入自我角色,将所学运用于以后的平行病历书写过程,可同时提升两种能力 [11] 。另一方面,鼓励有意愿的医务人员依据兴趣和工作需要进入上级医院进修,涌现一批“带教老师”。同时应定期举办“科会”和“院内会”,鼓励分享内心真实感受,从而不断增强故事思维,提升叙事能力。

随着医学人文的不断被倡导,作为落地的重要途径和工具,叙事医学十余年来受到了国内学界多方关注。在自媒体时代,各种传播手段与内容形式助力叙事医学理念深入人心,叙事医学影响力不断再增强,叙事医学的落地发展对医学人文迈向深水区具有重要意义 [12] 。

基金项目

成都市第五人民医院2022年度教学改革研究项目《叙事医学在提升全科规范化培训学员人文素养中的应用效果分析》(项目编号:JGZX202203)。

成都中医药大学2023年度教育教学改革项目《叙事医学教育对培养医学生医患沟通能力效果的研究》(项目编号:JGJD202309)。

NOTES

*通讯作者。