1. 引言

中国扶贫的国际传播是“展示真实、立体、全面的中国”的重要载体(郑东芳、刘春霖,2022:127 [1] )。在当下对国际传播能力建设重要性的理解中,我们认识到需更有效传播中国主张、中国智慧、中国方案。随着中国走近世界舞台中央,中国有能力也有责任在全球事务中发挥更大作用,同各国一道为解决全人类问题作出更大贡献(李战子,2022:1 [2] )。

作为全球最大的发展中国家,中国的扶贫开发是国际减贫的重要组成部分,中国成功的减贫实践孕育了富有理论创新的“中国减贫学”。作为世界减贫经验的学习者、受益者和创新者,中国正日益成为世界减贫的倡议者、践行者和推动者,可以为其他国家和地区探索自己的减贫之路提供新的视角和有益的参考。以其减贫实践和减贫理念的发展为其他发展中国家开展减贫工作提供了理论和时间范本,促进了世界减贫知识的积累、丰富和传播(凌文豪、刘欣,2016 [3] )。

然而,中国减贫学特色术语的翻译标准却极少受到学界关注,众说纷纭的外译术语不利于构建中国话语和中国叙事体系,打造融通中外的新概念、新范畴、新表述。

2. 中国减贫学特色术语翻译标准化

一种理论往往需要借助于特定的语言将其特有的认识成果表达出来,这些特定的语言往往被成为“术语”。术语是理论形成的基本元素和重要标志(胡庚申,2008:1 [4] )。标准化是建立规范、激励创新、加强融通的重要手段。中西翻译史上有关翻译标准的探索屡见,从严复的“信、达、雅”、傅雷的“神似”、钱钟书的“化境”,到奈达的“动态对等”,再到辜正坤的“多元互补”、杨晓荣的“条件论”等(彭天洋,2020:32 [5] )。然而时至今日人们对翻译标准仍未达成广泛共识(蒋继彪、祁兴华,2023 [6] )。

翻译涉及到广泛的学科领域,无论是科学还是社会科学,在国际化和对外传播的过程中都涉及到翻译标准化的问题。若想归纳出更具可操作性、规范性和稳定性的具体指导,必须在具体的学科语境中探索。以现代物理学、心理学、经济学为代表的学科,先在西方英语世界发迹,后而引入中国,它们面临的问题是本土化和汉译标准化;而中医药等学科扎根于中国传统文化,它们面临着外译标准化、接收效果和传播效果的问题。特别是“中国特色”盛行的当下,各学科领域着力建设具有中国特色的学科话语体系,翻译如何准确而不失中华性,也成为翻译标准化亟待思考的问题。

目前,学科术语翻译标准化的研究以中医术语为主力。李照国(1992 [7] )根据中医语言的特点,提出中医语言翻译应该遵循民族性、客观性、科技性三大标准化原则,同时点明“约定俗成”在术语翻译中的重要性。约定俗成是语言发展的一个基本规律,张顺生(2009 [8] )也认为,“就翻译系统整体而言,翻译的约定俗成是一种永无终结的探索性认知过程,是在人类漫长的翻译实践中完成和完善起来的”。2012年全国中医药学名词审定委员会制定民族性、对应性、系统性、简洁性、同一性及回译性等原则(刘成等2014 [9] )。同时,学科术语翻译标准化的研究兼顾中国传统菜系烹饪术语(张媛、梁霞,2013 [10] )、中国航海术语(刘迎春、王海燕,2014 [11] )、中华思想文化术语(魏向清2018 [12] )、中国军事术语(彭天洋,2020 [5] )、藏医术语(谭益兰,2022 [13] )、中华武术术语(苗菊、徐鑫涛,2023 [14] )等。然而,少有学者关注到中国减贫术语的翻译问题。

“中国特色术语翻译标准化是中国特色话语有效对外传播的前提与基础。”近年来,从2016年习近平总书记作品《摆脱贫困》英文版,到2020年11月发行《中国关键词:精准扶贫篇》多语种图书及新版《中国扶贫案例故事选编2020》,中国贫困治理主题图书的外译不断更新,外文出版社、中央级出版发行单位和学术性出版单位都先后出版了多部著作,扩大了中国贫困治理的国际影响力。

2021年,新华社国家高端智库公布《中国减贫学》报告,意味着中国减贫从政治实践开始过渡到学术理论的高度,此时术语的标准化问题应时浮现。李小华、唐青叶(2021:56 [15] )指出,中国特色扶贫术语英译仍存在问题,一定程度上影响了中国在国际话语场上的扶贫叙事。首先,中国特色扶贫英译规模较小,译文有待商榷,远远无法满足当前扶贫翻译实践的需要;其次,英译较为混乱,术语采用缺乏统一标准;最后,为了使译文能得到英语国家读者的接受与认可,译者往往会较多地诉诸于归化策略,反而过度隐匿了中国特色。中国减贫术语翻译还有很长的路要走,需要更多的翻译学者制定一些翻译原则来指导翻译实践。

欧美著名智库在调研中国发展状况时,经常引用中国自主译出的英文素材。如果观察英国查塔姆研究院述写中国议题的报告可以发现,其新闻来源包括新华社、中国日报、人民日报等权威平台上的英语资源,以此来增加中国研究报告的真实性和严谨性;再透过其意识形态透镜加以解读,有时,甚至利用这些外译的中国声音来背刺中国。

正因有如此强大的外界目光,中国媒体、智库更应该重视新闻、报告等产品的英译。中国智库可以在推动中国精准扶贫经验“走出去”,总结中国的精准扶贫识别标准、产业扶贫标准,以及脱贫标准等,在帮助其他发展中国家减贫的同时,扩大中国精准扶贫国际影响,为中国经济社会发展赢得良好的国际舆论环境(谢华育,2018 [16] )。因此,本文以新华社《中国减贫学》智库报告英译为例,批判分析其中国减贫学特色术语的英译实践,总结英译原则,以期为中国减贫学特色术语翻译标准化做出初步探索。

3. 案例:《中国减贫学》特色术语英译

本文选取的语料来自于新华社国家高端智库2021年发表的《中国减贫学》智库报告。这是中国减贫的最新双语成果,也是将中国减贫以学理形式对外传播的开山之作。该报告从政治经济学视野阐释中国减贫实践,深入阐述了“中国减贫学”的核心要义,即:锚定共同富裕目标、依托精准手段,构建政府、市场和社会协同发力的“益贫市场”机制,解放贫困者的生产力,使他们不仅成为分配的受益者,也成为增长的贡献者,推动实现整个社会更加均衡、更加公平地发展。

3.1. 中国减贫特色术语的构成

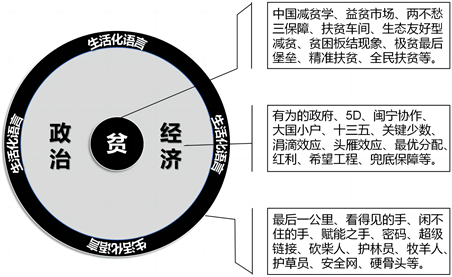

中国减贫成为一门具有中国特色的学问,其理论术语构成丰富,多为习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。如果把中国减贫术语的集合比作一个果实(如图1所示),“贫”就是核心,直指核心的术语有中国减贫学、益贫市场、两不愁三保障、扶贫车间、生态友好型减贫、贫困板结现象、极贫最后堡垒、精准扶贫、全民扶贫等;政治经济学是包含着核的果肉,为贫困术语带来丰富的语言潜势和广阔的解释空间,比如有为的政府、5D、闽宁协作、大国小户、十三五、关键少数、涓滴效应、头雁效应、最优分配、红利、希望工程、兜底保障等术语,并非中国减贫学一家独有,而是在特定语境中被征用而来。这也是由中国减贫学跨学科的属性决定的;生活化语言则是果壳,比如最后一公里、看得见的手、闲不住的手、赋能之手、密码、超级链接、砍柴人、护林员、牧羊人、护草员、安全网、硬骨头等接地气、场景化、修辞化的生动表达,使得中国减贫学和其他严肃的学术理论区别开来,更倾向于是一门“草根”学问。

Figure 1. The composition pattern of distinctive terminology in Chinese Poverty Reduction Studies

图1. 《中国减贫学》特色术语的构成模式

当一个减贫术语来源于广阔的政治经济学背景和约定俗成的惯用语时,我们应首先深入挖掘其隐藏在深处的“贫”的内核,再进行理解和加工。因此,在翻译中国减贫学特色术语时,首先要理解其以“贫”为核心、以政治经济学为依托、以生活化语言为外壳的术语构成模式。

3.2. 中国减贫学特色术语的英译原则

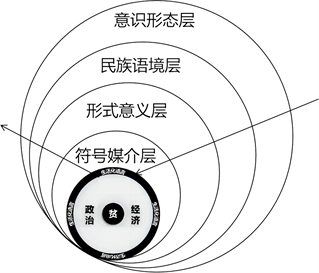

Figure 2. Analytical framework of English translation principles for distinctive terminology in Chinese Poverty Reduction Studies

图2. 《中国减贫学》特色术语英译原则的分析框架

国家领导人关于扶贫工作的重要论述是中国减贫学的思想基础和理论内核,总的来说,中国减贫学特色术语依然属于政治话语,政治话语构成了一个国家外交和处理国际关系的舆论工具(唐青叶,2013:94 [17] )。而翻译作为话语的一种形式,不仅涉及符号媒介的转码和词汇语法特征的选择,还离不开语境意义和意识形态因素。如果借助社会认知的视角进一步强调话语的互动性,那么翻译也应被理解为一个动态的过程。翻译活动不止步于译文的生产和传播,还会进一步影响读者识解经验、建构知识的视角。因此,对中国减贫学特色术语翻译的探讨应结合政治话语的分析框架,将多种语言和非语言因素考虑进来。唐青叶(2013 [17] )通过整合语言学分析模式,提出一个可操作性的五层次话语政治框架,即符号媒介、形式、意义、语境和意识形态。本文认为形式和意义的关系密切,语言文字、章句安排、篇章结构在形式上的特征,不同的结构形式都有其暗含的意义,因此在具体分析时将二者合并。同时结合前人学者强调的“民族性”翻译原则,本文认为民族文化是中国减贫学特色术语的重要语境,因此与语境层相结合。由此,本文将从符号媒介层、形式意义层、民族语境层和意识形态层四个层面(见图2)分析中国减贫学特色术语的英译原则。这四个层面是自下而上、层层递进的,意识形态层次统摄了其下三个层次。再将前文总结出的中国减贫学特色术语的集合结构置于其中,这样一来,每一个层次都可以结合不同类型的减贫术语来总结更加具体的翻译原则。

3.2.1. 符号媒介层

《中国减贫学》智库报告中的术语主要存在于正文中,少部分在图表中。总体来说,英译本几乎完全复刻了原文报告中的语言和非语言形式。但有些在原文中被引号标明的术语,在英译本中被省去,降低了术语的存在感,比如:

(1)

ST1把农村贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的“最突出短板”。

TT1 Eradicating rural poverty is the greatest obstacle in the way of China reaching its goal of building such a society.

或者引号标记的方式有所改变,比如(2)中,随着引号位置的变化和省译,视觉重点的宽度从“钉钉子精神”变成了“钉子”,流于生活化语言的表壳,在内涵上失去了一锤接着一锤敲的韧劲和力度,钉牢一颗再钉下一颗的扎实和稳健,以及不断钉下去的坚持和执着。相比之下,国务院新闻办公室(The State Council Information Office)则将这个术语翻译为“hammering in nails”“The spirit of perseverance”,保留原有内涵。

(2)

ST2“钉钉子精神”

TT2 the “nail” spirit

由此可见,翻译过程中标点符号的使用可以影响减贫术语的存在感。当减贫术语的丰富内涵通过隐喻表达时,译者需要谨慎地使用标点符号,以免过度放大或缩小减贫术语的内涵。

3.2.2. 形式意义层

原报告和和英译本在视觉语法系统上是保持一致的,略有差异的是两者的词汇语法特征。《中国减贫学》中术语的一大特征是使用数字形式(见表1),这也源自汉语简洁凝练、善于概括的传统。数字形式是否应该保留到英译本中,以及如何在概括和解释之间达成平衡,是翻译这类术语需要思考的问题。

新华社在翻译这类术语时做出了不同的处理。译“两不愁三保障”“十六字方针”等时直接译出具体内涵,省略数字形式;而译“六个精准”“五个一批”“一元钱难题”等时,则直接保留数字形式,同时在正文或页面脚注中补充说明。将“万企帮万村”中的“万”直接译成10,000,将一个虚指概念译成了一个实指概念,容易引发英语读者对减贫工作数据的质疑,但在附录名词解释中,译者增加了对“万企帮万村”精准扶贫行动方案的解释;将“七步法”“九步法”直译成Seven Steps和Nine Steps (未加引号),则是做了去术语化的处理,因为这类术语包含的信息量很低,当作普通文本进行翻译可以将部分术语背景化,使得前景中的重要信息更加清晰。

在翻译包含数字形式的减贫术语时,首要原则是通过上下文或副文本阐明术语的内涵,然后灵活地选择是否保留数字。对于“最后一公里”这样的生活化术语,可以省去数字;对于源自政治经济学领域的术语,可以参考同级别学理报告的译法,力求统一,便于二次检索;对于紧扣贫困内核的术语,应尽量体现中国国人思维方式和逻辑,以及中国人独特的禀性和品味。

Table 1. Numeric forms of poverty reduction terminology and their English translations

表1. 数字形式的减贫术语及其英译(按首次出现顺序)

3.2.3. 民族语境层

翻译是语境化或再语境化的过程。英国语言学家Firth认为,每个词用在新的语境中就是一个新词(彭利元,2008:1 [18] )。根据人类学家Hall提出的“高低语境”概念,相对来说,中国文化属于高语境文化(姜欣等,2009 [19] )。《中国减贫学》术语中有多达33个高语境化减贫术语,新华社在翻译这类术语时多采用了直译方法,比如将“硬骨头”译为“hard bones”:

(3)

ST3剩下的都是贫困程度深、脱贫难度大的“硬骨头”。

TT3 What remains are the “hard bones.” These are regions in deep poverty and pose tremendous difficulty for poverty alleviation work.

从字面意义上讲,“hard bones”可以指身体中骨骼的物理结构。然而,在比喻或隐喻的用法中,它可能意味着韧性、力量或韧性,因为骨骼通常与耐久性有关。但在中国减贫学的语境中,“hard bones”指的是扶贫工作难度较大的重度贫困地区。新华社在英译版中添加了一句话作为解释和补充,既保留了中国术语特色,又便于读者理解。

然而,对于不了解中国文化的读者来说,有些蕴含民族文化的术语(见表2)如果直译,就会就如同“People mountain people sea”于英语母语者一样,不知所云。不仅不能被称为特色,反而容易增加冗余信息,被受众诟病。比如,若将摘帽翻译为“uncap”“doff a hat/cap”,则丢失了比喻义。在中文语境中,帽子可以比喻罪名或坏名义,乱扣帽子表明胡乱定性,摘帽则表明除去对斗争对象所给予的定性处理。新华社将“摘帽”译为removed from the poverty list,是结合了减贫术语的内核“poverty”进行意译。“弱鸟先飞”是中国传统的寓言,新华社在翻译时增加了上义词“philosophy”,起语境提示作用。

然而,在翻译“手榴弹炸跳蚤”和“绣花”功夫时,新华社没有给出进一步解释,或许是为了保留术语的原汁原味。这两个术语既扎根于中国传统文化和观念,又是政治经济学中新兴的表达,可以在现有译文基础上增加简洁的同位语,将前者译为use a grenade to blast a flee, i.e., do without focus and efficiency,将后者译为take the approach of intricacy, just like an embroiderer—a master of intricate design。

Table 2. Ethnicity-related poverty reduction terminology and their English translations

表2. 民族属性减贫术语及其英译(按首次出现顺序)

从民族语境层考虑减贫术语的翻译原则,译者在处理高语境、高民族属性的术语时应主动增加语境信息,针对贴近内核的术语,可以直接增加“贫困”作为语境;针对中国味很浓厚的术语,可以通过“直译 + 内涵凝练”的形式增设语境进行翻译。

3.2.4. 意识形态层

意义的表征是人类认知的结果,人类从自己认识世界的特定视角出发,使用语言、图像以及其他符号系统对现实进行表征,就是意识形态在发挥功能(唐青叶,2013 [17] )。翻译本身就是一种意识形态活动(Hatim & Mason, 2005: 121 [20] ),对隐喻术语的翻译活动中往往活跃着更多意识形态要素,因为隐喻构建了人类的思维方式和行为方式、知识体系和信仰体系(Fairclough, 1992 [21] )。本文在意识形态层的探讨主要有两个维度,一是以Lefevere为代表的“意识形态的翻译(the translation of ideology)”,另一个是以Hatim和Mason为代表的“翻译中的意识形态(The Ideology of Translating)”。前者着重考察源文本意识形态在不同语言中的转换,后者强调个人和机构的知识和信仰对翻译介入的程度。

由于中国的政治宣传长期被认为充斥着扭曲、操纵或隐藏事实的意识形态,在处理“军令状”这个富有鲜明政治色彩的词语时,见(4),“military pledge”的译法很可能招致话柄。新华社将“military”的含义省略,只翻译出了“pledge”,将意识形态隐去。

(4)

ST4 2015年,中国中西部22个省(区、市)党政主要领导向中央立“军令状”。

TT4 In 2015, the main leaders of Party and government departments in 22 provincial level regions in central and western China made a pledge to the central authorities.

除此之外,将减贫攻坚比喻为战斗在中国减贫学特色术语中也非常常见,比如“攻坚战”,而新华社在翻译原文中的“备足减贫‘粮草弹药’”时,只译出了储备资源的含义,译为“Sufficient Funds Earmarked for Poverty Relief”,不谈战争。以上两个例子表明,新华社在译出这些意识形态很强的术语选择了更柔和的方式。

这种选择本质上也说明译者的意识形态介入到翻译活动中,并试图影响读者对中国减贫的认知。比如“穷根子”前文被译为“root causes of poverty”,但在(5)中,有“药方子”在前,新华社便顺应隐喻翻译为“disease of poverty”,表明中国减贫的药方能够根治一国贫穷之困。

(5)

ST5开对了“药方子”,才能拔掉“穷根子”。

TT5 The disease of poverty could only be cured with the right prescription.

4. 结语

翻译不仅仅是语言的转换,更是一种动态的过程,牵涉到语境、意识形态等因素的综合考量。本文以新华社《中国减贫学》智库报告为语料,剖析了中国减贫学特色术语的英译原则,从符号媒介层、形式意义层、民族语境层和意识形态层四个层面进行了详细分析。通过对具体案例的深入解析,为读者提供了对中国减贫学特色术语翻译原则的认识。

中国减贫学特色术语构成模式以“贫”为中心,由政治经济学提供丰富词汇语法资源和解释空间,以生活化的语言为外壳,使中国减贫学这门新型学问更亲民,突显“草根”特质。

在翻译中国减贫学特色术语时,要结合术语构成模式,在多个层次进行考虑,有几个关键原则需要注意。首先,在符号媒介层,标点符号的使用对术语的存在感有重要影响,应谨慎处理。其次,在形式意义层,数字形式的减贫术语在英译中应根据上下文解释内涵。在民族语境层,高语境的减贫术语通常采用直译,但对于涉及中国文化特色的术语,应适度增加语境信息,以便读者理解。最后,在意识形态层,翻译涉及政治色彩的术语时,应选择柔和方式,避免引起争议,同时在意识形态介入中保持灵活性。

参考文献