1. 引言

随着人格心理学的发展,黑暗人格作为一个新的人格特质群倍受关注(Jonason & Tome, 2019;秦峰,许芳,2013)。综合以往研究可以看到,大部分研究主要关注黑暗人格的消极后果,如黑暗人格得分高的个体会有更多的不道德行为(Jonason et al., 2016),更个体化(Jonason & Fletcher, 2018),有更多的反生产行为(Spain, Harms, & LeBreton, 2014)等等。同时,也有研究发现黑暗人格对个体的身心健康具有消极的影响,如焦虑水平、社会依恋、身体健康等(Swati, 2013)。总之,具有这三类人格特征个体的共同点在于他们宜人性较低,缺乏同情心,有较强的攻击性等(Miao, Humphrey, Qian, & Pollack, 2018)。

尽管已有大量研究对黑暗人格进行了探讨,但是综合来看仍然存在以下问题。首先,数据挖掘不够充分(吴国婷等,2018)。以往研究多数把黑暗人格量表按总分的高低,或者分别以不同维度上总分的高低进行划分,进一步探讨其对其它结果变量的影响(Jonason & Tome, 2019)。这些研究忽略了个体在不同维度、不同题目上存在的差异,使得数据没有被充分利用,甚至使有关研究结果出现不一致现象。其次,有关黑暗人格的本土化研究较少。黑暗人格群是西方文化背景下提出的概念,那么集体主义文化下的黑暗人格个体的适应性如何?为探讨上述问题,本研究拟在中国文化背景下选取被试,采用潜类别分析的方法(latent class analysis)对黑暗人格的个体进行分类,并进一步采用带有协变量的潜类别模型分析不同类别的个体在相关结果变量上存在的差异。通过对此问题的探讨,有利于丰富有关黑暗人格的理论研究。

黑暗人格特质群作为一种新人格特质群,其包含的三种人格特质彼此独立,又有高度的相似性,因此被称为黑暗三联(Dark Triad traits; Rogoza & Cieciuch, 2019)。马基雅维利主义又叫操纵人格,擅长操纵、欺骗(Stiff, 2019)。精神病态人格的特点表现为低焦虑状态、有较强的反社会行为、易冲动和冷酷无情(Tran et al., 2018)。自恋的个体则以自我中心为特征,有较强的支配感和优越感(Morf, Horvath, & Torchetti, 2011)。以往研究认为马基雅维利和精神病态是高度相关的两个概念,甚至可以看成是一个结构的两个方面,并且他们与自恋的相关最低(Kowalski et al., 2018)。

黑暗人格高的个体通常会被贴上“反社会”标签。如研究认为,黑暗人格高的个体更容易有欺诈行为(Malesza, 2020),更不关注道德规范(Jonason, Strosser, Kroll, Duineveld, & Baruffi, 2016)。有研究甚至认为黑暗人格三联对企业反生产行为预测的精确度显著高于大五人格(Jane & Lebreton, 2011)。犯罪心理学研究发现,精神病态者最容易面临司法问题(Baughman et al., 2012)。

以往已有很多研究探讨了黑暗人格对个体情感、态度及行为的影响。有研究认为,黑暗人格水平得分高的个体其生命意义感和生活满意度比较低(Wang, Li, Wang, & Wang, 2019)。具体到不同的维度,马基雅维利主义和精神病态两个维度与生命意义感呈负相关关系(Aghababaei & Błachnio, 2015)。但是也有研究结果与此相反,认为马基雅维利主义者在具有挑战性的情景下可能更容易获得快乐,因为他们在面临压力时有更强的隐忍能力和相应的应对方法(Jones & Paulhus, 2017)。对于自恋水平高的个体来说,他们可能获得较高的生命意义体验,因为他们更愿意通过获取外部的物质财富来提高自己的社会身份,有更好的适应能力(Sedikides, Hart, Cisek, & Routledge, 2013)。关于黑暗人格的个体对于死亡和金钱认知关系,有研究认为,黑暗人格高的个体,尤其是高马基雅维利主义者,对金钱充满了动机,为了个体的利益不惜使用欺骗手段(Crysel, Crosier, & Webster, 2013)。他们经常做出不道德的商业决策,并在一些经济游戏中做出自私的行为(Sekścińska & Rudzinska-Wojciechowska, 2020)。

潜类别分析是以个体为中心来探讨个体异质性的有力工具,对黑暗人格个体进行分类是有必要的(Meyer & Morin, 2016; Lundh & Falkenstrom, 2019)。本研究采用潜类别分析的方法,尝试对黑暗人格的类型进行分类,并探讨不同人格类型的组合在生活满意度、生命意义感、金钱态度、死亡焦虑等变量上存在的差异。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

本研究采用随机取样的方式收取问卷937份。剔除作答具有一致性、漏答等废卷后,共收集到有效问卷905份,回收率为96.58%。其中男性223人(24.6%),女性682人(75.4%)。未婚237人(26.19%),已婚668人(73.81%)。平均年龄为24.7岁(SD = 2.34)。

2.2. 研究材料

2.2.1. 黑暗三联人格量表

本研究采用黑暗人格三联征量表(Dirty Dozen; Jonason & Webster, 2010),由耿耀国、孙群博等人在中国修订(耿耀国等,2015)。该量表共包含马基雅维利主义,精神病态和自恋三个维度,每个维度由4道题目组成,共12道题目。代表性题目如:“我倾向于操纵别人以达到自己的目的(马基雅维利主义)”,“我不太关心自己的行为是否符合道德规范(精神病态)”以及“我期望从别人那里获得特殊礼遇(自恋)”等。本量表采用李克特7级评分,分数越高代表黑暗三联征人格倾向性越高。此次施测量表内部一致性系数α为0.86,三个分量表的内部一致性系数分别为0.86、0.73和0.85。

2.2.2. 生命意义量表

本研究采用生命意义量表的中文修订版本(王孟成,戴晓阳,2008),该问卷共包括10个题目。代表性题目如:“我知道什么使得我生命富有意义。”量表采用李克特7点计分,分数越高,代表个体体验到的生命意义程度越强。该问卷内部一致性信度良好,该问卷在本研究中的α系数为0.86。

2.2.3. 生活满意度量表

采用Diener et al. (1985)编制的一个包含5个题目的总体生活满意度量表(Satisfaction With Life Scale, SWLS)。代表性题目如:“我的生活大致符合我的理想。”该量表采用7点计分,最后的总分越高代表个体对生活的满意度程度越高。该量表在本研究中的α系数为0.87。

2.2.4. 死亡焦虑量表

本研究采用10个题目的死亡焦虑量表来测量个体的死亡焦虑水平(Madnawat & Kachhawa, 2007)。代表性题目如:“你认为‘死亡’这个词语是您焦虑的来源之一吗?”采用是/否计分,回答“是”计1分。分数越高代表个体的死亡焦虑水平越高。该问卷在本研究中的α系数为0.88。

2.2.5. 金钱价值评估

本研究采用三道题目来测量个体对金钱价值的评估:“过去,东西没有现在这么昂贵”、“现在买东西似乎比过去更贵了”和“与过去相比,现在购买同等数量的商品与服务要花更多的钱”(Lasaleta, Sedikides, & Vohs, 2014)。采用1到7点计分,得分越高,代表个体认为金钱的价值越小。三道题目在本研究中的α系数为0.84。

2.2.6. 对计划生育政策的支持程度

采用一道题目来测量个体对中国计划生育政策的支持程度(Zhou, Liu, Chan, & Yu, 2008)。其中1代表“完全不支持”,7代表“完全支持”。得分越高,代表个体对计划生育政策的支持程度越高。

2.2.7. 对罪犯的判刑时间

本研究参考张警吁(2010)所使用的问题:“对于一个贪污五十万以上的官员,你觉得应该判刑多少年?”并请被试填出相应的数字,数字越大,代表判刑年限越长。

2.3. 数据处理

本研究采用SPSS21.0进行数据的描述性分析,采用Mplus7.4进行潜剖面分析。在潜类别分析中,从零模型开始逐步增加类别的数量,采用极大似然法(Robuxt maximum likelihood, MLR)对模型进行参数估计。通过对假设模型与观察数据之间的反复观察与比较,找出最佳模型。依据以往研究,本研究根据模型拟合指标AIC (Akaike’s information criterion),BIC (Bayesian information criterion),aBIC (adjusted BIC),LMR (Lo-Mendell-Rubin likelihood ratio test)对模型进行判断。对于上述的前3类指标,值越低证明分类模型越好。LMR值是对估计模型(K)与少一类的模型(K-1)相对比,如果p值不显著,则说明更支持K-1模型。除此之外,我们还将依据熵值(Entropy)。它的范围在0~1,越接近于1说明分类的精确性越高。依据上述的指标,我们将同时考虑到模型的简洁性和实用性,以确定最终的分类模型,并对各潜在状态进行命名。同时进一步构建回归混合模型,以探讨不同类别黑暗人格的个体在以上变量上存在的差异。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

我们采用Harman单因素检验来探讨本研究结果是否受到共同方法偏差的影响。对未旋转因素分析,共提取出5个特征值大于1的公因子,其中第一个公因子解释的变异量为26.42%,小于40%的临界值,表明本研究不受共同方法偏差的影响,不存在单一因子解释力度较大的现象。

3.2. 描述性数据分析

本研究中所有涉及变量的描述性结果见“表1”。从表中可知,在黑暗人格的三个维度中,马基雅维利主义与精神病态之间存在中高程度相关(r = 0.63, p < 0.01),而与自恋维度呈中低程度相关(r = 0.36, p < 0.01),同时精神病态与自恋也存在一个中等程度的相关(r = 0.33, p < 0.01)。这些结果与以往从变量的角度对黑暗人格的探讨是一致的。在黑暗人格的三个维度中,马基雅维利主义(r = −0.12, p < 0.01)和精神病态(r = −0.16, p < 0.01)与生命意义呈显著负相关,而自恋则与生命意义无相关关系(r = −0.01, p = .47)。同样,马基雅维度义与生活满意度无显著相关(r = −0.02, p = 0.30),而精神病态(r = −0.12, p < 0.01)和自恋(r = −0.01, p < 0.01)与生活满意度都呈显著负相关。

Table 1. Descriptive results and correlation coefficients among all variables included in this study (n = 905)

表1. 本研究包含的所有变量之间的描述性结果及相关系数(n = 905)

注:*p < 0.05; **p < 0.01。

3.3. 潜在类别数目的确定

不同类别数量潜在模型的拟合指数和熵值见“表2”。由表可知,随着分类数目的增加,信息评价指标AIC、BIC以及aBIC不断地减小。通过对Entropy进行比较可以发现,当类别增加到4类时,熵值急剧变小,说明分类的精确性开始降低。同时,在分成4类时,LMR值开始变量不显著,也支持3类模型拟合得更好。综合各项上述指标及熵值,同时考虑到模型的简洁性与准确性,本研究选择3个潜在类别的分类。

Table 2. The indicators of latent profile analysis (LPA) of dark personality

表2. 黑暗人格的潜剖面分析(LPA)的各项指标

3.4. 对潜在类别命名

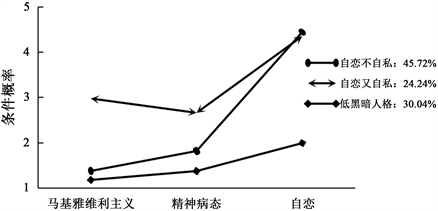

我们对以上3类潜在类别模型进行分析,并进行描述和命名。905名被试在黑暗人格的三个维度上的反应均值见“图1”。由图可以看出,有一类别的被试在自恋维度上反应的得分最高,其次为精神病态,然而在马基雅维利亚主义上的反应得分最低,我们将这类人群命名为“自恋不自私”组。属于这一类别的个体占总体样本的45.72% (414人)。另一类人群在自恋上得分较高,同时他们在马基雅维利主义维度上得分也同样较高,我们将这类人群命名为“自恋又自私”组。属于这一类别的个体占总体样本的24.24% (219人)。第三类人群在黑暗人格的三个维度上得分都比较低,我们将这类人群命名为“低黑暗人格”组。这一类别的个体占30.04% (272人)。从“图1”的潜剖面分析得出的几个类别的特点可以看出,三类人群在精神病态维度上的得分整体都偏低,马基雅维利主义维度得分次高,自恋维度得分最高。这些结果表明,该样本的900多名被试中,自恋不自私的人数比例最大,自恋又自私的人数比例最小。

Figure 1. Results of latent profile analysis of dark personality

图1. 黑暗人格的潜剖面分析结果

3.5. 黑暗人格的潜在类别的影响

为了探讨不同类型黑暗人格的个体在不同行为上的影响及差异,我们把6种协变量加入模型,采用DCAT法。首先,各潜在类别在不同结果变量上的平均数、标准差和Z分数见“表3”。

Table 3. The mean, standard deviation and Z-score of the dependent variable for each potential categories and their differences

表3. 各潜在类别在因变量平均数、标准差和Z分数及其差异

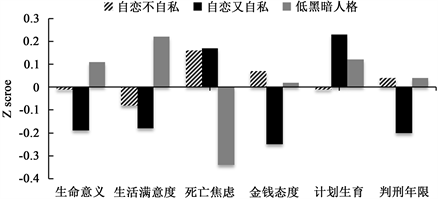

研究结果显示,自恋又自私组的个体在生命意义体验上最显著低于其它两组(ps < 0.01);同时该组个体的生活满意度也显著低于低黑暗人格的个体(p < 0.01),但是与自恋不自私组的个体差异不显著(p = 0.35)。低黑暗人格组的个体死亡焦虑显著低于自恋不自私组和自恋且自私组(ps < 0.01),同时自恋且自私组对金钱的估值最低,显著小于其它两个组的个体(p < 0.01)。自恋且自私的个体非常支持计划生育政策,其次是低黑暗人格的个体,自恋不自私组的个体对计划生育的支持态度最低(p < 0.01)。对于罪犯的判刑年限,自恋又自私组判的时间最少,显著低于其它两组的个体(ps < 0.05)。对不同类别在各因变量上差异的呈现详见“图2”。

Figure 2. Z-scores of individual attitude differences in different categories

图2. 不同类别的个体态度差异的Z分数

4. 讨论

本研究对905名被试进行潜剖面分析确定了黑暗人格的潜类别状态,并且验证了不同类别的黑暗人格在生活满意度、生命意义、金钱和死亡态度等方面的差异。本研究结果丰富了以往黑暗人格的理论研究,具有重要的理论意义。

4.1. 黑暗人格的分类

本研究根据个体在黑暗人格的三个维度上的表现特征,将本样本的个体分为了3个潜在类别:自恋不自私组、自恋且自私组及低黑暗人格组。在这三类人群中,自恋不自私组个体占比最大,约二分之一。整体来看,三组被试在精神病态维度的得分都相对偏低。尽管精神病态最初被判断为是一种人格障碍,但是现在的研究认为正常人也有病态心理和病态行为。同样,三个潜类别中的个体在自恋上的得分都要高于其它两个维度,由于自恋在黑暗人格中的“阳光”性质,说明本研究中的群体属于黑暗里的“阳光”特质。这与当前的一些研究结果是一致的,如有的研究认为中国人已经不再谦虚,甚至比西方人更自恋(Kwan, Kuang, & Hui, 2009)。随着经济发展,生活水平的提高,独生子女的增多等,自恋的倾向逐渐显著。因此,需要社会对人们的自恋倾向给予关注及正确的引导。尽管有研究指出,马基雅维利主义属于西方文化的产物,然而在本样本中仍能对样本做一个很好的区分。

4.2. 黑暗人格的个体适应

本研究从生活体验,死亡和金钱态度及政策包容等方面分析了黑暗人格个体对上述结果变量的影响。虽然以往研究发现,黑暗人格与生命意义和生活满意度呈负相关关系(Wang et al., 2019),但是只有那些在自恋和马基雅维利主义两个维度上同时得分较高的个体在这两种生活体验上的得分最低。然而对于死亡焦虑来说,自恋不自私与自恋且自私两组都显著高于低黑暗人格的个体,二者之间没有显著差异。同时自恋且自私组认为金钱的价值最低。以往研究表明,死亡焦虑启动后,个体会反对计划生育政策,表现出对后代的渴望。而在本研究中,自恋且自私组更支持计划生育政策。同时,以往研究也发现死亡感知与金钱之间有着密切的关系(Gasiorowska, Zaleskiewica, & Kesebir, 2018)。自恋且自私组的个体容易有更高的死亡焦虑,因为他们认为金钱的价值也低,也表明他们对金钱有更多的渴求。虽然大部分研究发现对金钱需求过高会有消极的影响,然而基于中国当前的发展阶段,也有研究认为金钱对个体的影响是积极的(Zhao et al., 2020)。这说明,黑暗人格在当前中国的社会背景下也是具有一定适应性的。

4.3. 研究的理论和实践启示

以往对黑暗人格的研究主要是集中在两个方面。一部分研究把黑暗人格分成高分组和低分组,并进一步探讨这两类群体在其它行为上的差异(Jonason & Davis, 2018);另外还一部分研究则分别考察黑暗人格的三个维度对个体行为的不同影响(Sekścińska & Rudzinska-Wojciechowska, 2020)。黑暗人格的三个成分具有各自的特征和结构,因此若采用直接相加的方式可能会弱化各维度的特征,而分别考察三个维度的不同影响则会失去整合性。采用潜剖面分析的方法综合个体在各维度上的表现,从“个体中心”的角度对黑暗人格特征进行分析,对数据进行了深入挖掘,更能体现黑暗人格群的异质状况。黑暗人格有不同的组合模式,从该观点上来看,有利于丰富以往的理论研究。

另外,当前大部分研究把黑暗人格界定为具有反社会性特征。从当前研究来看,黑暗人格的不同维度的组合对行为的影响是不同的,尤其对自恋维度来讲,还有很多适应性的功能(Abeyta, Routledge, & Sedikides, 2017),如在面试中给人留下的印象更好,在困境中对个体有保护作用(Nowak et al., 2020)。因此对个体进行更深入的分析,不仅有利于更好地理解人格障碍的特点,以进一步做早期的预测和矫正;同时,从公共突发事件的角度来说,还有利于把握社会发展的趋势。

基金项目

精神心理服务在组织中的应用研究(20234121)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。