1. 引言

网络购物时,我们经常会看到这样的现象:在介绍自己的商品时,卖家会同时呈现好评率这一相对指标和好评数绝对指标。具有相同好评率的相同商品,买家更可能购买绝对好评数大的。此外,网购平台只会选择呈现好评指标,而不呈现差评指标,即使差评率非常低。前一种现象即比率偏差(Ratio Bias, RB),后一种现象即框架效应,这两者都是行为决策领域的重要研究主题。

比率偏差是指当小概率事件以不同比率形式呈现时,人们倾向于认为以较小数字呈现的事件更不可能发生的现象(孟贞贞等,2013)。此外,研究者还发现大概率事件中也同样存在比率偏差现象(马华维等,2017),即较大的数字发生的可能性更大。作为常见的决策偏差,比率偏差一直都是研究者关注的热点问题。首先,研究者先后提出了标准理论(Norm Theory)和认知经验自我理论来解释比率偏差。标准理论认为个体对事件正常性的认知会影响其对该事件发生的判断。具体来说,以过往经验和对事件的认知形成衡量事件正常性的标准,个体将事件分成标准的和异常的(Kahneman & Miller, 1986;孟贞贞等,2013)。比率偏差中,个体认为以较小数字呈现的事件更异常,于是引发更多怀疑。认知经验自我理论认为经验系统(Experiential System)和理性系统(Rational System)是个体在信息处理过程中存在的两种相对独立的认知加工系统。前者依赖个体过去经验,处理自动化,快速,很少占用认知资源;后者遵从逻辑规则,受个体意识控制,占用一定的认知资源(孟贞贞等,2013)。作为一种非理性决策,比率偏差产生的原因在于经验系统强度大于理性系统时,个体快速的信息处理。相比于比率(如10%),处理绝对数字(如100个中的10个)更少占用认知资源、更容易理解,于是个体的经验系统强度更大,也就会快速处理绝对数字。由于标准理论只适用于事后结果的判断,而不能在事前解释比率偏差的发生原因,所以目前学者更认可认知经验理论。

其次,学者们进行了大量实证研究探讨比率偏差的影响,发现比率偏差可以影响决策行为、组织公平感、价值的判断和风险的评估(Alonso & Fernandez-Berracal, 2003; Miller et al., 1989)。最近,研究者开始关注比率偏差对网络购物的影响。通过系列实验,研究者发现网购中存在比率偏差现象(马华维等,2017)。

此外,还有研究者探讨比率偏差的影响因素,发现元认知技能、计算能力、认知视角和任务性质可影响比率偏差(Amsel et al., 2009; Peters, 2012; Denes-Raj et al., 1995; Kirkpatrick & Epstein, 1992; Nelson et al., 2008)。在任务性质的研究中,学者们发现比率偏差会发生反转。具体来说,即当任务性质与奖励结合时,比率偏差现象随着概率的增大逐渐减少而消失;但当任务性质与惩罚结合时,比率偏差现象随概率的增大从无开始到逐渐显著(Pacini& Epstein, 1999)。从另一个角度来说,奖惩可看作是同一件事件的不同表述,这也就是行为决策领域的一个重要主题——框架效应(Framing Effects)。

框架效应即由于表述方式的不同而导致对同一问题做出不同选择的现象(邓颖等,2016;Tversky & Kahneman, 1981)。Levin等(1998)学者将框架效应分为三类,分别是风险选择框架效应(Risky Selection Framing Effect),属性框架效应(Attribute Framing Effect)和目标框架效应(Goal Framing Effect)。研究者们首先对框架效应进行了理论与机制的解释,从最初的补偿模型(计算)演变成目前的非补偿模型。在众多补偿模型中,大多数研究者都认可期望理论模型。期望理论模型认为决策时个体首先需要计算各选项的期望价值,从中选择最大的选项。期望价值与事件结果、事件发生的概率有关(张阳阳等,2014)。相比于概率,个体更为关注事件的结果。当用积极框架和消极框架描述同一事件时,积极框架的结果被表述为收益,消极框架则体现了个体的损失。而在决策时,个体偏好收益及规避损失。作为非补偿模型的经典理论,齐当别模型认为框架效应并非个体理性追求最大期望值的结果,而是个体主观认为某一选项优于另一选项的结果。该理论认为,框架效应是由于不同的表述方式产生的不同框架改变了个体对可能结果之间差别的知觉。在面对积极框架和消极框架时,个体主观上认为积极框架让他们知觉到的内容优于消极框架,于是个体偏好选择积极框架。

在实证研究方面,研究者们发现年龄、心理距离、认知风格、遗传因素、环境和概率对框架效应的影响(段锦云等,2003;Gosling & Moutier, 2017;韩玉昌等,2014;何清华等,2014;王青春等,2011;徐四华等,2013)。此外,大量研究表明框架效应可以影响财政评估、择偶决策、跨期决策、道德判断、处于信任回报困境中的决策等(Ayadi & Lapeyre, 2016;梁凤华,段锦云,2018;Evans & van Beest, 2017; 吴鹏等,2016)。框架效应对消费者购买意愿的研究发现属性框架显著影响消费者的购买决策,积极属性框架下消费者的购买意愿更高(Ayadi & Lapeyre, 2016;王冬雪,2017)。

综合以往研究可以发现,少有研究者探讨大概率情景的比率偏差现象,探讨大概率情景中比率偏差影响网购的研究则更少。此外,根据前景理论模型(Prospect Theory),事件的概率与事件的结果都会影响个体决策。比率偏差可看作是事件概率部分的影响,而框架效应则可看作是事件结果的影响,这两者应该会共同影响个体决策,但缺少实证研究的支持证据。基于前人对比率偏差和框架效应的研究,本实验将比率偏差现象和框架效应结合起来,用好评与差评分别代表积极框架和消极框架,以评价的绝对数量操控比率偏差,研究在大概率事件条件下框架效应和比率偏差对消费者网购意愿的影响。

2. 实验1

本实验旨在探讨大概率情景下比率偏差对网购意愿的影响。

2.1. 研究方法

2.1.1. 被试

在心理学公共课招募150名高校在校生,删除无效数据,最终有效被试138人,年龄在18~20岁之间,此前均未参加过类似实验。

2.1.2. 实验设计

采用单因素被试内设计,自变量为好评绝对数量(多 vs. 少),因变量为被试对产品的购买意愿。

2.1.3. 实验程序

参考前人的实验设计及前期简单偏好调查(马华维等,2017),本实验同样选取“保温杯”作为目标产品。此外,通过分析多家网络购物平台该类产品平均相对好评率及绝对好评数量间的差值,同时结合前人研究的实验设置,本实验设定92%为相对好评率,以400作为大小绝对好评数量间的差值。

实验以情景问卷调查的方式展开,采用集体纸笔施测,要求被试想象前往某网站购买一个500 ml的不锈钢保温杯,现有下列几款商品供被试选择,提供的好评信息呈现的产品情况如下:“水杯a好评度为92%,好评绝对数量为683”,“水杯b好评度为92%,好评绝对数量为283”,告知被试依据所提供的信息和评分细则对这两款水杯的购买意愿进行评分,1 = “非常不愿意”,2 = “不愿意”,3 = “比较不愿意”,4 = “说不清”,5 = “比较愿意”,6 = “愿意”,7 = “非常愿意”。

2.2. 研究结果

以好评绝对数量为自变量,购买意愿为因变量,进行配对样本t检验,结果显示:好评绝对数量的主效应显著,

。具体来说,拥有相等好评率时,被试对好评绝对数量多的产品的购买意愿(5.40 ± 1.01)显著强于绝对好评数量少的产品(4.33 ± 1.01)。

2.3. 小结

本实验发现大概率网购事件中存在比率偏差现象,所得结果与以往研究结果一致(马华维等,2017)。但期望理论模型认为事件的概率与事件的结果共同影响个体决策,本实验仅仅探讨了概率,没有涉及事件结果。而以往研究发现奖惩情况下,比率偏差的影响会有差异(Pacini & Epstein, 1999)。因此,我们想增加事件结果(好评与差评),来深入探究框架效应与比率偏差对网购意愿的共同作用。

3. 实验2

在实验1的基础上,本实验旨在验证网购中框架效应对消费者购买意愿的影响,同时探究框架效应与比率偏差是否会交互影响消费者的网络购买意愿。

3.1. 研究方法

3.1.1. 被试

在心理学公共课招募450名高校在校生,删除无效数据,最终有效被试370人,年龄在18~20岁之间,此前均未参加过类似实验。

3.1.2. 实验设计

采用2 (评价的绝对数量:多 vs. 少) × 2 (框架类型:积极框架 vs. 消极框架)的被试内设计,因变量为被试对产品的购买意愿。

3.1.3. 实验程序

实验程序与实验1相似,只是现在呈现4款商品的信息供被试选择:“水杯a:好评度为92%,好评绝对数量为683”,“水杯b:好评度为92%,好评绝对数量为283”,“水杯c:差评度为8%,差评的绝对数量为59”,“水杯d:差评度为8%,差评的绝对数量为25”。

3.2. 研究结果

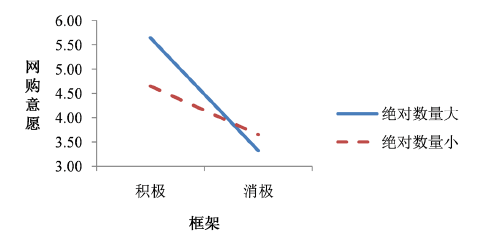

以框架类型和评价的绝对数量为自变量,消费者的购买意愿为被试间变量进行方差分析,结果表明框架效应作用显著,

,被试对积极框架下产品的购买意愿(5.64 ± 1.24)显著强于对消极框架下产品的购买意愿(3.32 ± 1.55);框架类型和评价的绝对数量两者交互作用显著,

,见图1。进一步做简单效应分析发现,在积极框架下,相比于评价绝对数少的产品(4.65 ± 1.12),被试对评价绝对数多的产品的购买意愿更强烈(5.64 ± 1.24),

;在消极框架下,相比于评价绝对数多的产品(3.31±1.55),被试对评价绝对数少的产品的购买意愿更强烈(3.65 ± 1.61),

。

Figure 1. The influence of framing effect and ratio bias on online shopping intention

图1. 框架类型、比率偏差对网购意愿的影响

4. 讨论

本研究通过情景实验探讨了比率偏差和框架效应对个体网络购买意愿的影响。结果表明,在大概率的情况下,比率偏差和框架效应均可以显著影响个体的网络购买意愿,并且二者还存在交互影响。

实验1验证了大概率事件存在比率偏差现象,即在比率相同的情况下,个体认为以较大数呈现的事件更可能发生。本研究发现,在具有相等好评率的情况下,个体对好评绝对数量多的产品的购买意愿显著强于绝对好评数量少的产品。这一显著差异的原因可以从经验自我理论和锚定效应来解释。首先,认知经验自我理论认为经验系统和理性系统是个体用于信息加工的两个独立系统。占用认知资源少的经验系统会选择绝对数值(绝对好评数量)进行加工,因为它需要较少的认知资源,因而偏爱绝对好评数多的产品;占用认知资源多的理性系统则会选择相对值(好评率)进行加工,它需要较多的认知资源,因而不会偏爱绝对好评数不同但好评率相同的产品。当这两个系统的作用或方向不一致且产生冲突时,占用认知资源少的经验系统便会占优势(Passerini, Macchi, & Bagassi, 2012)。个体同时面对产品的好评率和绝对好评数量时,经验系统与理性系统会发生冲突,经验系统就会主导个体的判断与决策。经验系统的信息加工处理自动化且快速,因此个体通常会做出非理性决策,个体就会偏爱绝对好评数多的产品。此外,从锚定效应和基线比率忽略来说(Reyna & Brainerd, 2008)。在决策过程中,两个好评率相同的产品给个体的信息是没有差异的,个体不能充分利用比率或者忽略基线比例而需要寻找新信息,从而对两产品相同的好评率不敏感。如果要区分这两个产品,就需要其它信息。此时,绝对好评数就成了重要的信息来源。个体会以产品的绝对好评述作为锚,对产品进行评估而加以区分。绝对好评数大的产品就会带来更积极的评估,于是个体就会更愿意选择这一产品,也就导致了比率偏差的发生。

实验2结果表明在网购决策中,框架效应显著影响个体的购买意愿。按照前景理论(Kahneman & Tversky, 1979),个体的决策过程包括编辑和评价两个阶段。编辑阶段中,个体的任务是对决策项目的相关信息进行加工处理,其中最主要的工作是根据自身的参照点判断出决策项目是收益还是损失情境。评估阶段中,个体的任务是主要基于编辑阶段的信息加工,结合价值函数与主观概率分析出决策项目的价值从而选择最大期望效应值的项目(吴鹏等,2016)。编辑阶段中存在许多不同的参照点,当分别从好评(积极框架)和差评(消极框架)两个维度描述产品时,个体的参照点实际上就是收益–损失。此时,产品的好评就代表了收益情境,产品的差评则代表了损失情境。个体在决策时会倾向于趋向收益与规避损失,也就导致了积极框架即好评水平下个体购买意愿更强,而消极框架即差评水平下个体购买意愿更弱。此外,齐当别理论认为个体决策者并不是无限理性的,最终个体的决策只能在有限的维度上进行,人们的决策行为是一种搜寻某一选项在主观上优于另一选项的过程(刘扬,孙彦,2014)。也就是说,个体在进行决策时并不会精确地计算期望效应值以寻求决策效益的最大化,而是在选项之间主观构建一种优势关系,占有优势的选项就会被选出。相比于消极框架(差评),积极框架(好评)会激发个体更多关注产品的积极因素,从而更积极地评价产品,也就带来更强烈的优势,最终增加个体的购买意愿(Ayadi & Lapeyre, 2016;王冬雪,2017)。

同时,实验2还发现框架效应和比率偏差可以交互影响个体的网络购买意愿。具体来说,在积极框架下,相比于评价绝对数少的产品,个体对评价绝对数多的产品的购买意愿更强烈;在消极框架下,相比于评价绝对数多的产品,个体对评价绝对数少的产品的购买意愿更强烈。根据前景理论(Kahneman & Tversky, 1979),决策项目的价值函数与主观概率是重要的影响因素。在积极框架下,决策项目的价值是积极的,个体会追求价值最大化(Pacini & Epstein, 1999)。而此时的主观概率即事件发生的概率,在相同好评率的情况下,个体会判断绝对好评数多的产品更多人购买,其主观概率更大。于是,在积极框架下,对于好评率相同的产品,个体更愿意购买绝对好评数多的产品。但是在消极框架下,决策项目的价值是消极的,个体会追求价值最小化。在相同差评率的情况下,个体会判断绝对差评数少的产品更少人购买,其主观概率更小。于是,在消极框架下,对于差评率相同的产品,个体更愿意购买绝对差评数少的产品。也就是说,消极框架会出现比率偏差反转现象。为了规避风险,个体会避免差评绝对数量多的产品转而选择差评绝对数量少的产品。

本实验结果支持了前景理论模型,也为网购平台呈现相关产品信息提供了理论与实证研究的依据,但本研究也存在以下不足与值得进一步研究的地方。首先,本实验选取的被试皆为高校在校大学生,该样本不能代替全部的消费者群体,今后应针对其它消费者群体开展研究。其次,本研究采用情景实验法,生态效应不够大,不能模拟个体的真实网购行为,个体对购买意愿的评分与实际购买时的决策还是存在一定的偏差。再者,本研究中被试的决策有一定的时间限制,而这个时间限制是否对被试的购买愿意有着影响呢?在时间压力下,个体的购买意愿是否会有变化?这还需要进一步探讨。

5. 结论

本研究采用情景实验法探究了网络购物情景是否存在比率偏差现象,同时也探讨了框架效应对这一偏差现象的影响,结果发现:1) 网络购物中存在大概率比率偏差现象;2) 框架效应与比率偏差交互影响个体的网络购买意愿。