1. 项目背景

随着社会经济的发展,公路、铁路、矿山、城镇建设等生产建设项目造成的人为水土流失问题十分突出,加强生产建设项目的水土保持监管逐渐成为水行政主管部门水土保持工作的重点。生产建设项目数量多、分布分散、扰动面积大。2005~2014年,全国每年审批生产建设项目水土保持方案数量由2.29万个增加到3.06万个,每年新增水土流失防治责任范围1.5万km2 [1] 。如何实现生产建设项目水土保持的实时监管成为水行政主管部门面临的难题。随着遥感卫星、无人机等技术的发展,利用遥感卫星、无人机等开展“天地一体化”监管成为水行政主管部门加强生产建设项目水土保持的最有效途径 [2] [3] 。

根据水利部安排,从2017年开始,要通过5年时间的监管示范和推广,各省各县(市、区)生产建设项目水土保持监管示范工作做到全覆盖。2016年6月,水利部水土保持司和水土保持监测中心召开生产建设项目水土保持监管示范培训班,明确要求各省在2017年在第一批水土保持监督能力建设县优先开展监管示范推广工作。通过采用高分辨率遥感影像调查与现场复核相结合的生产建设项目水土保持监管业务技术,建立技术规范统一、各级分工协作、监管信息系统一致的生产建设项目的水土保持监管业务模式。

2017年湖北省选取了武汉市蔡甸区、黄冈市蕲春县、十堰市丹江口市、襄阳市保康县、恩施州恩施市6个行政县作为“天地一体化”监管示范县,统一安排湖北省水利水电科学研究院开展生产建设项目水土保持“天地一体化”监管探索,优化生产建设项目水土保持监管业务技术流程,建立生产建设项目水土保持监管业务工作模式,建成生产建设项目监管信息化体系,更好地推进湖北省生产建设项目水土保持监督管理信息化和现代化。

2. 工作流程

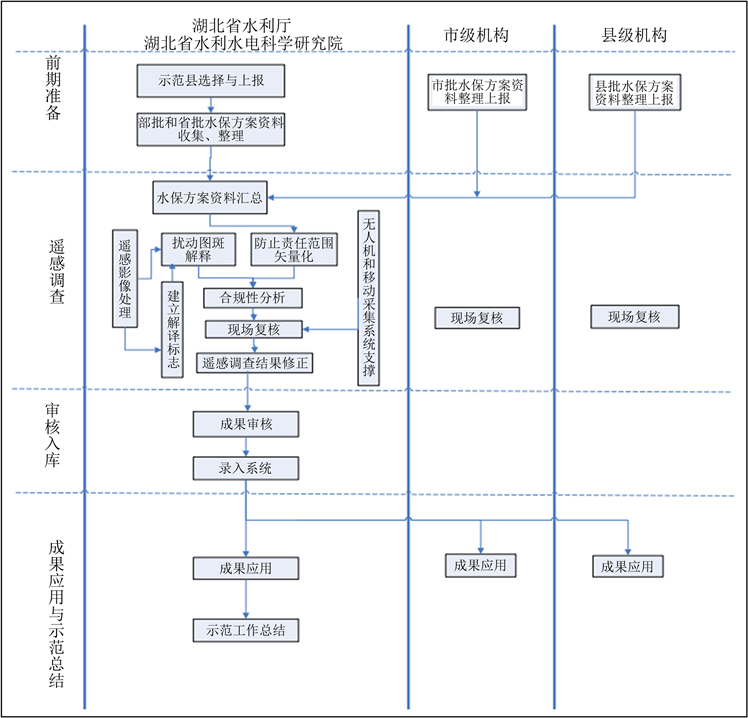

湖北省生产建设项目水土保持监管流程主要包括资料收集、防治责任范围上图、解译标志建立、扰动图斑遥感解译与动态更新、合规性分析、现场复核与调查结果修正、成果入库等 [4] ,流程如图1所示。

Figure 1. Hubei province production and construction project “Space-Earth Integration” process

图1. 湖北省生产建设项目“天地一体化监管”流程图

2.1. 资料收集

收集2016年6个行政县2米分辨率红、绿、蓝3波段遥感影像和省、市、县三级水行政部门2011年1月1日~2016年12月31日期间批复的生产建设项目水土保持方案按照生产建设项目类型进行归类整理。

2.2. 防治责任范围上图

将监管区域生产建设项目水土保持方案的水土流失防治责任范围图矢量化,形成含空间信息和属性信息的矢量图。参照地名、标志点、道路、河流等信息,将水土保持方案中的防治责任范围图与遥感影像进行几何配准,对配准之后的防治责任范围图沿边界矢量化上图,录入项目名称、建设单位、项目类型、批复机构、批复文号、批复时间、防治责任面积等属性信息。对于只有水土保持方案报告表、只有批复文件、缺少防治责任范围图或方案中具体位置描述不明确,以该项目中心为圆心,以半径为100 m的圆示意性表示项目防治责任范围。

2.3. 解译标志建立

以县为单位,选取不同类型典型生产建设项目,开展现场调查,选择现场拍摄的照片,遥感影像上标记照片拍摄的地点,截取遥感影像和照片,填写生产建设项目解译标志图斑编号、位置、影像特征等信息。从而建立各监管县不同类型生产建设项目解译标志。

2.4. 扰动图斑遥感解译与动态更新

基于高分辨率遥感影像进行各行政县生产建设项目扰动图斑遥感解译工作。解译对象为项目县内面积不小于0.1 hm2的扰动图斑。首先通过野外调查建立各生产建设项目扰动图斑、建筑物、硬化场地等不同地类的解译标志。然后以预处理后的遥感影像为基础,根据遥感影像特征,利用遥感或者GIS相关软件,以先验知识、建立的解译标志作为参考,采用人机交互、面向对象分类等解译方法,人工勾绘生产建设项目扰动图斑。然后参考解译标志,根据经验,利用GIS等相关软件人工勾绘扰动图斑。最后对解译成果进行抽查审核和修改完善。

2.5. 合规性分析

通过将扰动图斑遥感解译成果与上图后的防治责任范围图进行空间叠加分析,初步判定生产建设项目扰动合规性。步骤如下:1) 扰动图斑包含防治责任范围或扰动图斑与防治责任范围相交,判定为“疑似超出防治责任范围”;2) 只有扰动图斑而无防治责任范围图,判定为“疑似未批先建”或者“疑似建设地点变更”;3) 只有防治责任范围而无扰动图斑,可能为项目未开工、项目已完工或者疑似建设地点变更,均判定为“合规”;4) 扰动图斑包含于防治责任范围,初步判定为“合规”。其中对于地点变更的项目,可以在只有扰动图斑而无防治责任范围图的情况中发现,因此,在只有防治责任范围而无扰动图斑时候可判定为“合规”,若在现场复核阶段发现存在“建设地点变更”的情况,再对属性进行修改。

2.6. 现场复核与调查结果修正

完成扰动图斑遥感解译、防治责任范围上图和合规性分析等工作的基础上,采用移动采集设备、无人机等开展生产建设项目扰动状况现场复核工作。复核对象是面积大于1 hm2、合规性初步分析结果为“疑似违规”的扰动图斑,包括“疑似未批先建”、“疑似超出防治责任范围”、“疑似建设地点变更”等三类扰动图斑。

对于“疑似未批先建”扰动图斑,主要复核造成该扰动图斑的生产建设项目名称、建设单位、目前是否编报水土保持方案,是否为其它项目超出批复防治责任范围的扰动部分,并收集相关佐证材料。对于“疑似超出防治责任范围”扰动图斑,主要复核造成该扰动图斑的生产建设项目名称、水土保持方案批复文号、超出批复防治责任范围的扰动部分是否确实为该生产建设项目造成的扰动,是否存在设计变更及其变更报备情况,并收集相关佐证材料。对于“疑似建设地点变更”扰动图斑,主要复核造成该扰动图斑的生产建设项目名称、水土保持方案批复文号、建设地点变更设计及其变更报备情况,并收集相关佐证材料。

3. 监管成果

6个行政县共收集省、市、县三级水行政部门2011年1月1日~2016年12月31日期间批复的生产建设项目水土保持方水土保持方案392个,对其中370个项目水土保持防治责任范围进行了数字化上图见表1。

Table 1. Soil and water conservation program collection summary table

表1. 水保方案资料收集汇总表(单位:个)

有1856个图斑解译为扰动图斑,其中对1 hm2以上的941个图斑进行现场复核判断其合规性,经过现场复核后对图斑进行成果修正,最后扰动图斑数为982个,其中判定为合规的图斑63个,占总扰动图斑的6.42%;判定为超出防治责任范围的图斑75个,占总扰动图斑的7.64%;判定为建设地点变更的图斑3个,占总扰动图斑的0.31%;判定为未批先建的图斑217个,占总扰动图斑的22.10%;判定为无效的图斑624个,占总扰动图斑的63.54%。

4. 有效经验

1) 生产建设项目防治责任范围图与遥感影像进行几何配准时,充分利用图上地名、村名等信息,首先使用奥维互动地图、谷歌影像、百度地图等软件工具获得大致经纬度信息,再对项目进行精确定位,然后和遥感影像配准,可大大缩短几何配准时寻找同名点的时间。

2) 注重相关人员的培训。在整个水土保持信息化区域监管工作开展前,对项目相关成员做好统一培训和相关技术要求,通过有针对性的技术培训、交流和总结,可在现场复核前人工剔除非生产建设项目扰动图斑,减少人工外业核查的工作量,从而提高工作效率。

3) 加强先进技术的应用。所有野外复核小组均配备无人机、水土保持移动监测系统等软硬件设备,可以极大加快野外现场复核进度。

5. 存在问题及建议

1) 方案收集存在困难。“天地一体化”监管的核心是通过高分辨率遥感影像与水土流失防治责任范围图进行空间叠加分析,根据二者的空间位置关系对生产建设项目扰动状况进行合规性判别,即判断是否存在未批先建、扰动图斑超出防治责任范围等违法行为 [5] 。因此水土保持方案的收集是“天地一体化”监管开展的前提和基础。但是由于种种原因,生产建设项目水土保持方案收集成为制约“天地一体化”监管开展的突出问题。水行政主管部门必须加快水利信息化特别是水土保持信息化的推进,实现相关成果资料的电子化保存与管理。

2) 方案防治责任范围图不规范。由于水土流失防治责任范围图缺乏统一制图标准和规范性要求,防治责任范围图信息缺失、数据不完整,方案、批复及上图防治责任范围面积不一致等,导致矢量化上图困难,很多是示意性上图,项目位置不明确,无法准确配准和判断扰动合规性。难以满足生产建设项目“天地一体化”监管工作的上图要求。建议相关部门制定规范性制图标准,以保证防治责任范围上图工作顺利开展。

3) 遥感解译方法不完善。现有遥感解译方法受限于优质样本选取、算法效率和自动化程度不高等问题,不能满足生产建设活动水土保持遥感监测的实时性、自动化和智能化的要求,土地利用信息提取仍主要采用人工目视判读的方法。应充分利用人工智能与深度学习领域的先进技术,提取遥感影像深度特征,研究基于深度特征与半监督学习的地表扰动信息自动提取技术,构建基于深度特征迁移学习的遥感影像检测方法,形成基于深度学习的遥感影像信息提取技术平台和技术体系,提高监管效率。

基金项目

湖北省水利重点科研项目“湖北省生产建设项目水土保持监管体系构建研究” (HBSLKY201712);湖北省水利科研项目“湖北省生产建设项目水土保持监管示范研究” (2017-218-006-006)。