1. 引言

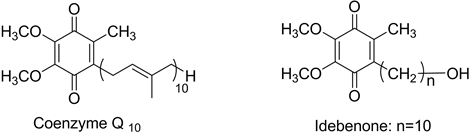

艾地苯醌(Idebenone),化学名为6-(10-羟基癸基)-2,3-二甲氧基-5-甲基-1,4-苯醌。艾地苯醌具有较强抗氧化和清除自由基的活性,在临床上主要治疗线粒体疾病,如帕金森病、阿尔采默氏症等疾病 [1] 。如图1所示,艾地苯醌是辅酶Q10的结构类似物,根据药物设计原理,艾地苯醌6位10个碳原子取代了辅酶Q10的6位侧链的50个碳原子,从而表现出比辅酶Q10更好的抗氧化效果 [2] 。

Figure 1. Coenzyme Q10 and idebenone

图1. 辅酶Q10和艾地苯醌

目前文献报道的合成艾地苯醌的方法主要有三种:1) Park等 [3] 以2,3,4,5-四甲氧基甲苯为原料经7步反应制得艾地苯醌(总收率16%);2) Bjørsvik等 [4] 以3,4,5-三甲氧基甲苯为原料经6步反应得到艾地苯醌(总收率20%);3) Hyogo等 [5] 以辅酶Q0为原料经2步反应得到艾地苯醌(总收率仅10%)。以上三种方法均存在反应步骤多、试剂有毒有害、收率低等缺点,因此,亟需寻找新的成本低、环境友好的能够实现大规模工业级生产艾地苯醌的合成工艺。

近年来发展的银盐催化的烷基羧酸脱羧偶联反应已成为有机合成中C-C键构筑的重要策略 [6] 。本文首次报道以3,4,5-三甲氧基甲苯为原料,经氧化和脱羧偶联反应一锅法合成艾地苯醌,总收率高达60%,远高于现有文献报道的收率16%~20% [7] 。

2. 材料与试剂

3,4,5-三甲氧基甲苯,过硫酸钠,乙酸银均为分析纯,均购自上海泰坦科技股份有限公司。

熔点测定仪(M-565,瑞士BUCHI公司);400M核磁共振波谱仪(AVANCE Ⅲ HD,瑞士Bruker公司)。

3. 实验方法

艾地苯醌的合成

称取3,4,5-三甲氧基甲苯(3.6 g, 0.02 mol),11-羟基十一酸(5.21 g, 0.024 mol),催化剂乙酸银(0.67 g, 4 mmol),加入冰醋酸和乙腈的混合溶液(10 mL/40 mL),氮气保护下,升温至60℃,缓慢滴加过硫酸钠(7.1 g, 0.03 mol)的水溶液20 mL,30分钟内滴完,继续反应1小时,TLC点板监测反应进程。反应完全后,加水淬灭反应,用二氯甲烷40 mL萃取三次,合并有机层,用饱和食盐水洗至中性,无水硫酸钠干燥后减压蒸馏得红色液体,柱层析(石油醚: 乙酸乙酯为4:1)得黄色固体艾地苯醌(4.05 g, 60%),m.p.53℃~55℃ (lit. [8] 52℃~54℃)。

IR(KBr)/cm−1:3570,2924,1654,1460,1273;

1HNMR (400 MHz, CDCl3): 4.00 (s, 3H, OCH3), 3.99 (s,3H, OCH3), 3.62-3.66 (m, 2H, CH2), 2.45 (t, 2H, J = 8.0 Hz, CH2), 2.01 (s, 3H, CH3), 1.61 (s,1H,OH), 1.59-1.52 (m, 2H), 1.42-1.22 (m, 14H);

13C NMR (100 MHz, CDCl3): 184.7 (C = O), 184.2 (C = O), 144.3, 143.1(2C), 138.7, 63.1 (CH2OH), 61.1 (OCH3), 32.8, 29.8, 29.5, 29.4, 29.3,28.7, 26.4 and 25.7 (CH2), 11.9 (CH3)。

4. 结果与讨论

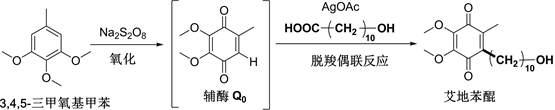

如图2所示,以3,4,5-三甲氧基甲苯为原料,首先在过硫酸钠的氧化下得到中间体辅酶Q0,接着在催化剂乙酸银和氧化剂过硫酸钠的协同作用下,11-羟基-十一酸选择性脱羧形成烷基自由基,与辅酶Q0的Csp2−H发生偶联反应得到目标产物艾地苯醌。该反应具有操作简单、无需隔绝水、反应条件温和等特点,是一种可调控的自由基反应。发现选择乙酸和乙腈做混合溶剂,在温度60℃下缓慢滴加过硫酸钠的水溶液,滴加时间控制在0.5小时,收率最高(60%)。我们推测过硫酸根(S2O82−)催化一价银氧化为二价银,选择性脱除烷基酸的羧基形成活性自由基是该氧化偶联反应的关键步骤。

Figure 2. Synthetic route for idebenone

图2. 艾地苯醌的合成路线

5. 结论

本文以3,4,5-三甲氧基甲苯为原料,首次报道了在乙酸银催化和过硫酸钠的协同氧化下,烷基羧酸发生脱羧形成自由基与中间体辅酶Q0的Csp2−H发生C-C偶联反应制得艾地苯醌,总收率为60%。该Ag+/S2O82−体系催化的脂肪羧酸脱羧性C-H官能化反应具有操作简便,反应条件温和,环境友好,产率高等特点,可用于艾地苯醌和其他辅酶Q类化合物的克级制备。

基金项目

项目得到了国家自然科学基金(Nos. 31600740 and 81803353),江苏省自然科学基金(BK20160443),江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目(SWYY-094)和江苏省盐土生物资源研究重点实验室开放课题(JKLBS2016013 and JKLBS2017010)资助。

NOTES

#第一作者。

*通讯作者。