1. 引言

术后恶心呕吐(postoperative nausea and vomiting, PONV)是手术后第二常见的并发症(第一是疼痛) [1]。据统计,PONV占全部住院手术病人的20%~37%,高危病人PONV发生率达70%~80%。PONV主要发生在手术后6小时内(早期PONV)或24小时内(晚期PONV),但也可能持续达5天甚至更久 [2]。

PONV可以导致病人程度不等的不适,还可引起脱水、碱中毒和电解质失调等内环境紊乱,严重者可致伤口裂开,切口疝形成,更可因误吸发生吸入性肺炎、窒息、甚至死亡;既影响病人的康复质量,又增加医疗费用;是患者手术满意度低的重要原因。加速康复外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)是指经循证医学证实能降低手术创伤、促进术后恢复的措施,有效的防治PONV有利于ERAS的实施 [3]。

2. 影响成人PONV发生率的主要因素

成人PONV的发生率主要与患者、麻醉、手术、术后疼痛四个因素相关(表1)。

Table 1. High risk factors of PONV in adults

表1. 成人PONV的高危因素

患者因素中女性是最强的特异性预测因子,其次是PONV病史、非吸烟状态、晕车病史、年龄等 [4]。此外神经外科手术中幕下手术的发生率高于幕上手术,而经后颅窝的显微微血管减压术是PONV的独立危险因素,其发生的概率为73% [5]。

尽管许多风险因素与PONV的发病率增加相关。但是,其中一些因素可能只是简单的关联。为了进行客观的风险评估,应使用基于独立预测因子的风险评分。

成人术后恶心呕吐的Apfel评分基于四个危险因素:女性,非吸烟,有PONV史或晕动病史,使用阿片类镇痛药 [4] [6]。当出现其中0、1、2、3、4个危险因素时,PONV的发生率分别为10%、20%、40%、60%和80%。将出现0~1个危险因素的患者列为低危,2或3危险因素的患者列为中危,大于3个危险因素患者归为高危 [4] [7]。

3. PONV的发生机制

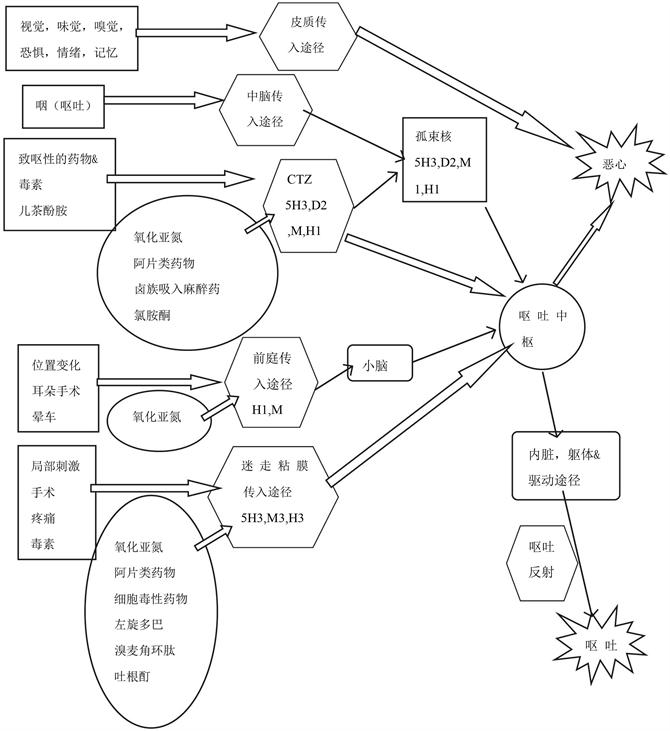

恶心是一种主观不适感,与(或不与)呕吐同时发生,其确切机制尚不明确;呕吐是一种防御性反射,指上消化道内容物经口腔有力排出的动作,是一个复杂的反射过程。呕吐反射由三部分组成:呕吐感受器、整合机制、运动输出系统。已知多种刺激因素可能引起恶心呕吐(图1)。呕吐中枢位于延髓外侧网状结构的背外侧缘,各种刺激传入呕吐中枢,呕吐中枢发出冲动经迷走神经作用于呕吐效应器就会出现典型的呕吐 [8]。

5HT3-5-羟色胺, H1, H3-组胺, M, M1, M3-毒蕈碱, D2-多巴胺。

5HT3-5-羟色胺, H1, H3-组胺, M, M1, M3-毒蕈碱, D2-多巴胺。

Figure 1. Physiological and pharmacological mechanism of nausea and vomiting [1]

图1. 呕吐的发生机制 [1]

目前,PONV发生的具体机制仍不清楚,可能的机制是驱动后脑中央模式发生器产生呕吐和通过前脑通路产生恶心 [9]。PONV发生机制,目前主要涉及2个方面,一个是与其相关的各种神经递质及受体,另一个是PONV的神经传导通路。在呕吐中枢和化学受体触发区(chemoreceptor trigger zone, CTZ)发现了超过30种神经递质,和PONV相关的有5-HT、P物质和大麻素,其他包括多巴胺、乙酰胆碱、组胺等 [2]。参与PONV的受体有阿片受体、5-HT3受体、胆碱能受体、2型多巴胺受体、大麻酯受体及组胺受体等,引发PONV相关神经包括膈神经、交感神经、迷走神经、三叉神经、舌咽神经和舌下神经等。

4. 防治PONV的药物

4.1. 主要防治PONV的药物

5-HT3受体拮抗剂和地塞米松为防治PONV的一线用药。二线用药包括多巴胺受体拮抗药和抗组胺药等。

4.1.1. 5-HT3受体拮抗药

是目前临床上应用最广的一类止吐药。作用机制是:选择性阻断位于化学感受诱发区和迷走神经末梢的5-HT3受体,从而达到外周和中枢的双重抑制作用。所有的5-HT3受体拮抗剂疗效相当,口服和静脉给药效应相似,只是作用时间不同,等效剂量不一(表2)。尽管5-HT3受体拮抗剂广泛应用于临床抗恶心呕吐的治疗,但是它的副作用(QT间期延长、心律失常、心跳骤停等)也限制了它的使用。新一代的5-HT3受体拮抗剂帕洛诺司琼不引起QT间期延长,与5-HT3受体的亲和力更强,作用时间更长。昂丹司琼、格拉司琼、雷莫司琼、托烷司琼等在手术结束时给药能最有效的预防PONV,而帕洛诺司琼通常是在手术开始时给予的 [4]。对于已发生PONV的患者,5-HT3受体拮抗药是唯一经充分研究的治疗已发生PONV的药物,其治疗剂量小于预防剂量。

Table 2. 5-HT 3 receptor antagonists

表2. 5-HT3受体拮抗药

① 昂丹司琼,昂丹司琼是5-HT3受体拮抗剂中研究最多的药物,止吐的作用强于抗恶心的作用,相较于其他抗恶心呕吐药物是“金标准” [4]。手术结束静注昂丹司琼对术后镇痛所致PONV有良好的预防作用,但持续时间短。

② 帕洛诺司琼,帕洛诺司琼是一种新型的高选择性、竞争性5-HT3受体阻断药,可与5-HT3受体选择性结合,通过竞争性抑制和变构抑制5-HT3受体而产生协同作用,能更好地预防化疗药物及麻醉手术引起的恶心呕吐。帕洛诺司琼0.075 mg相对于格拉司琼1 mg和昂丹司琼4 mg更能有效防治PONV。 [4] 帕洛诺司琼用于预防PONV的最低有效剂量为0.075 mg,从0.075 mg到0.75 mg,其作用有一定的剂量依赖性,但头痛、便秘、腹泻等不良反应的发生率并未随之增加 [10]。0.075 mg的帕洛诺司琼联合8 mg地塞米松相较于与单独使用0.075 mg的帕洛诺司琼而言,更能有效降低上肢手术术后因静脉镇痛泵中阿片类药物引起的PONV [11]。

4.1.2. 糖皮质激素类

地塞米松、倍他米松、甲强龙预防PONV作用显著。该类药物预防PONV的机制可能是在中枢与外周同时抑制5-HT的产生与释放,改变血脑屏障对5-HT的通透性、降低血液中的5-HT作用于大脑化学催吐感受区的浓度,从而达到预防PONV的作用。有PONV危险的患者推荐诱导后而不是手术结束时预防性静脉注射4至5 mg地塞米松。4 mg地塞米松与4 mg昂丹司琼预防PONV具有相同的效果。地塞米松0.1或0.05 mg∙kg−1可以减少病人24小时内的阿片类药物用量、恶心、喉痛、肌肉痛和入睡困难。不稳定的糖尿病患者是地塞米松的相对禁忌症。甲强龙40 mg静脉注射能有效预防迟发性恶心呕吐,其不良反应与地塞米松相同 [4]。

4.1.3. 多巴胺受体拮抗药

此类药包括丁酰苯类药、吩噻嗪类药和苯甲酰胺类药,其作用是拮抗化学受体触发带的多巴胺D2受体。

① 丁酰苯类:氟哌利多防治PONV的有效剂量为0.625至1.25 mg,手术结束时给予最为有效。最近的meta分析显示成人预防性给予小剂量氟哌利多,抗恶心呕吐效果好,并且不良反应风险低。氟哌利多可能引起QT间期延长,受到美国FDA的“黑盒子”(black box)警告,在原有QT间期延长或有心脏复极化障碍的病人,使用宜谨慎,剂量不宜超过1.25~2.5 mg∙d−1。

氟哌啶醇是氟哌利多的替代药物。氟哌啶醇0.5~2 mg肌肉或静脉注射,能有效降低PONV,且不出现镇静和心律失常。但氟哌啶醇能引起QT间期延长,其推荐剂量 < 2 mg [4]。

② 吩噻嗪类:氯丙嗪抗呕吐作用强大,但可引起低血压(血管扩张效应),过度镇静和昏睡,一般作为二线药物,老年人慎用。成人氯丙嗪5~10 mg已有显著的抗呕吐作用,故给药宜从小剂量开始 [2]。奋乃静是一种吩噻嗪衍生物,用于预防PONV的剂量为2.5~5 mg肌肉或静脉注射 [4]。

③ 苯甲酰胺类:甲氧氯普胺(胃复安)有中枢和外周多巴胺受体拮抗作用,加速胃排空,抑制胃的松弛并抑制呕吐中枢化学触发带,最常用于胃动力学药和作为肿瘤相关呕吐的辅助治疗。在PONV,抗呕吐剂量需40~50 mg才有效,如此大剂量常导致锥体外系症状和困倦,尤其在老年人和小儿 [2]。

氨磺必利(阿米舒必利)本为抗精神病药,对多巴胺D2和D3受体具有高度的亲和力,近期研究发现单次静脉给予10 mg氨磺必利能有效治疗防治失败的PONV [12]。

4.1.4. P物质拮抗药

阿瑞匹坦为神经激肽l (NK-1)受体拮抗剂,即P物质拮抗剂。它是应用最广泛的NK-1受体拮抗剂,目前主要被推荐为预防中、重度化疗引起的恶心呕吐。在麻醉诱导前1~2小时单次口服,与地塞米松合用,预防PONV效果更佳;也可有效预防迟发性呕吐 [2] [4] [9]。

4.1.5. 抗胆碱药

抗胆碱药主要抑制M胆碱能受体,并抑制乙酰胆碱释放。

东莨菪碱是一种选择性的竞争性M胆碱受体拮抗剂。研究表明东莨菪碱透皮贴剂可以有效防治PONV,术前给予患者东莨菪碱透皮贴剂1.5 mg可维持约72小时稳定的血药浓度 [13]。

盐酸戊乙奎醚是一种新型的抗胆碱能药物,选择性作用于M1和M3,在临床上常用于中枢镇静、抑制腺体分泌以及改善微循环等。妇科腹腔镜手术麻醉前使用盐酸戊乙奎醚和术中使用盐酸托烷司琼均能对PONV起到一定的防治作用,两者联合使用具有协同作用 [14]。

4.1.6. 抗组胺药

抗组胺药主要作用于迷走神经系统,阻断前庭器的乙酰胆碱和孤束核的H1受体,防止运动型眩晕和中耳手术后呕吐。茶苯海明是一种具有止吐作用的抗组胺药,推荐剂量为1 mg∙kg−1静脉注射。美克利嗪具有比昂丹司琼更长的防治PONV效应。美克利嗪50 mg口服加昂丹司琼4 mg静脉注射比昂丹司琼或美克利嗪单独使用更有效 [4]。

4.2. 防治PONV的辅助用药

4.2.1. 右美托咪定

右美托咪定是一种优于可乐定的新型高选择性G蛋白藕联α2受体激动剂,具有镇痛、镇静、抗焦虑等作用。研究认为右美托咪定与蓝斑核上产生去甲肾上腺素的神经元细胞膜α2肾上腺素受体结合,减少去甲肾上腺素释放,从而产生减少恶心呕吐作用 [15]。此外,右美托咪定的镇痛、镇静、抗交感、稳定血流动力学作用及可减少阿片类药物的使用均有助于减少PONV的发生 [16]。麻醉诱导前右美托咪定负荷量0.5 μg∙kg−1 (10 min),维持量0.5 μg∙kg−1∙h−1,可产生与地塞米松8 mg同样的预防腹腔镜胆囊术后恶心呕吐的效果 [17]。对于妇科腹腔镜手术患者,小剂量右美托咪定可降低术后早期(PACU期间)恶心呕吐的发生 [18]。

4.2.2. 可乐定

可乐定为α2受体激动药,有加强镇静、镇痛和减少插管时应激反应的作用,抗呕作用也有发现。口服可乐定(0.15 mg)可有效减少腹腔镜胆囊切除术后恶心呕吐的发生率,但不引起血液动力学的明显改变 [19]。

4.2.3. 丙泊酚

丙泊酚不仅可以降低恶心呕吐的发生率,同时还具有抗焦虑作用。单次注射20 mg丙泊酚作为应对突发的抗恶心呕吐治疗同样可达满意效果,但其持续时间较短,对于高危患者的可考虑联合其他抗恶心呕吐药物 [20]。

4.2.4. 咪达唑仑

咪达唑仑是一个短效的苯二氮卓类中枢类抑制剂,其作为止吐药的机制目前尚不十分清楚。咪达唑仑用于预防和治疗PONV的疗效与给药时间相关,小剂量咪达唑仑(35 μmg∙kg−1)手术结束前静脉注射可有效降低全身麻醉PONV的发生率,且较术前应用相同剂量的咪达唑仑止吐效果更好,更能有效预防PONV的发生,无术后苏醒延迟和过度镇静等副作用 [21] [22]。

4.2.5. 醋氨酚

静脉注射醋氨酚可减轻术后疼痛及减少阿片类药物的用量,但醋氨酚不是通过减少阿片类药物的用量来减少PONV的发生率,它直接通过减轻术后疼痛来影响PONV的发生率 [23]。

4.2.6. 抗癫痫药物

目前发现加巴喷丁也有预防PONV发生的作用。术前2小时口服加巴喷丁600 mg能有效降低PONV [4]。Misra等用空白对照试验证实了加巴喷丁联合地塞米松能够减少开颅术后24小时内PONV的发生率 [5]。Wang L等发现加巴喷丁可有效减少腹腔镜胆囊切除术后的术后疼痛,吗啡总量及吗啡相关并发症;此外,加巴喷丁用量与恶心呕吐发生率呈负相关 [24]。

5. 非药物防治PONV

5.1. 针刺疗法

针刺疗法主要通过影响体内阿片类物质的释放、5-羟色胺的传递以及调整消化系统的自主神经功能来防治PONV。临床上用于防治PONV的针刺疗法主要有经皮穴位电刺激、穴位按压、毫针针刺、电针、穴位注射和耳穴刺激。常选用内关、足三里穴,二者均可调整气机平衡,调节胃肠功能 [25]。穴位注射采用的药物大多为单独或联合使用氟哌利多、托烷司琼、甲氧氯普胺、维生素、地塞米松等。耳穴刺激的形式主要有耳针、耳穴贴压、耳穴经皮电刺激,多选用耳神门穴 [26] [27]。

5.2. 芳香疗法

近年来,研究结果显示芳香疗法可有效缓解PONV,对改善患者的术后恢复有益,且无不良反应。国外芳香疗法较多采用薄荷、生姜等药材,国内则集中于柠檬、橘子等。薄荷挥发油具有利咽喉、轻清透散、预防恶心呕吐的作用;生姜的姜酚、姜烯酮有末梢性镇吐作用,并且具有镇静镇痛作用;柠檬、柑橘含胶质成分,通过气味经鼻吸入后作用于交感神经与副交感神经系统,促进人体神经与体液调节,达到止吐的作用。芳香疗法中,混合芳香相较于单一芳香更能有效的防治PONV [28] [29] [30] [31]。

6. 多模式镇吐

多模式镇吐是通过联合各种药物及非药物的治疗方法,来改善PONV及减少不良反应 [4]。不同作用机制止吐药合用,作用相加而副作用常不相加,故联合应用止吐药的防治效果均优于单一药物。两种价格合适的药物配合优于使用单一价格昂贵的药物。如果一类药物无效就应加用另一类药物 [2]。药物疗法也可以和一种或多种非药物疗法联合使用,取长补短。中到高危PONV患者可选用以下方式联合用药:5-HT3受体拮抗药和地塞米松,5-HT3受体拮抗药和氟哌利多,氟哌利多和地塞米松加5-HT3受体拮抗药;存在3个以上PONV危险因素者,建议多种止吐药物联合应用并采用全凭静脉麻醉,术中术后阿片类药物用量最小化,此时地塞米松是首选的止吐药 [1] [3] [32]。

7. 结束语

PONV是手术后常见的并发症之一,也是围术期困扰医患双方的不良反应。多模式镇吐防治方案应从术前开始,包括PONV风险评估、减少PONV风险、预防性给予止吐药物以及药物与非药物治疗的联合应用 [33]。使用抗恶心呕吐药物是防治PONV的主要方法,可联合使用辅助用药、非药物疗法。

NOTES

*通讯作者。