1. 引言

明朝末年,国力衰微,边疆治理能力严重削弱,对边疆的控制力下降,在既定将疆域内难以进行有效统治。北方蒙古各部群雄并立,西部兴起了厄鲁特部为主的漠西蒙古,东北满洲贵族建立了强有力的地方政权,对大厦将倾的明朝形成了威胁。明朝政府日益腐败,加之天灾和边患不断,引发了农民起义,最后在李自成组建的农民起义军的打击下,明朝政府被推翻。1644年4月底,清军进占北京,成为中原之主。而这一时期,在西北的青藏地区,顾实汗作为格鲁派的护法统领了青海、西藏、康区等地,与达赖喇嘛等黄教高层结为友好同盟共同建立了政教合一的甘丹颇章政权。因而在这样的局势之下,顾实汗与格鲁派、清政府之间的关系发展成为这一时期的焦点,对三者关系的探讨,对于了解顾实汗经略青藏时期清政府对西藏的态度及政策和青藏地区的发展情况都具有重要意义。研究顾实汗的相关文章颇多,而单独写顾实汗与清朝关系的较少,有汤代佳的《青海厄鲁特蒙古与清朝之早期关系述略》 [1] 、秦施展的《西藏地方与清王朝早期关系的历史演进》 [2] 、杨卫的《顾实汗及其与清朝政权的关系研究》 [3] ,这些文章都从不同的角度分析了清代早期满藏关系和顾实汗与清朝的关系,但因侧重点不同,对顾实汗与清朝的关系论述较为简略,且没有将顾实汗、格鲁派、清政府三者相互关系进行考察和探讨。有鉴于此,本文在充分吸收前贤研究成果的基础上,梳理相关史料,本文以顾实汗与清政府的交往为主线,探讨三者之间相互关系的发展,不足之处,请方家不吝斧正。

2. 进兵青海与清政府初步接触

藏传佛教格鲁派的迅速壮大改打破了藏区教派之间平衡发展的局面,在蒙藏社会中逐渐占据主导地位,对其他教派尤其是噶玛噶举派造成很大威胁。因此,“噶玛噶举派利用自己的政治和宗教的影响,借助西藏地方的行政力量来限制和打击格鲁派,成为新兴的格鲁派的最大的对立面”( [4] p. 304)。17世纪初,辛厦巴·彭错南杰推翻了帕竹地方政权,在桑珠孜(日喀则)建立了第悉藏巴政权。藏巴汗政权主体是信仰噶玛噶举派的桑珠孜贵族,对格鲁派采取敌视打压的态度。尤其是在1622年五世达赖阿旺罗桑嘉措于哲蚌寺坐床后,蒙古土默特部、喀尔喀、厄鲁特等各贵族、官员、僧人不断前来祝贺,这使得藏巴汗、噶玛噶举派“嫉视黄教,几欲根本灭除”,开始谋划覆灭格鲁派的行动,格鲁派受到严重打击。但格鲁派继续加强与蒙古各部的联系,特别是与厄鲁特蒙古的联系。1634年,却图汗在喀尔喀发动内战之后,“被喀尔喀人民所驱逐,来到青海地方,征服了土默特的火落赤部及其人民”( [5] p. 226)。却图汗征服了在青海保护格鲁派的土默特部,并控制了青海蒙藏各部,极大改变了青藏地区各教派力量的强弱对比。却图汗成为玛噶举派信徒,声称要改革佛教,与藏巴汗、林丹汗、信仰苯教的百利土司结成反格鲁派联盟,并计划请林丹汗带兵到青海会合,一起进兵西藏,发誓要摧毁色拉、哲蚌、噶丹三大寺,彻底消灭格鲁派 [6]。1635年,却图汗应藏巴汗的请求,派其子阿而斯兰率领兵一万入藏,支持藏巴汗打压格鲁派。但阿尔斯兰却在格鲁派的笼络下转而支持格鲁派,因此被却图汗密令部将处死。在此生死存亡关头,格鲁派向皈依不久的厄鲁特蒙古求援。索南绕丹和第巴·吉雪巴立即派哲蚌寺桑洛康村(康村是哲蚌寺札仓下面按僧人籍贯划分组成的一级组织)的几名僧人给纳钦噶如译师和申尼伽钦带去密信,请少年时期就以武勇著称和以敬奉黄教闻名的顾实汗出兵援救“当厄鲁特蒙古各部接到格鲁派求援消息时,其内部也是矛盾重重”。商议出兵时,为了摆脱困境,谋求本部的生存和发展,顾实汗表示“我愿去西藏的卫地”( [5] p. 227),准噶尔部首领巴图尔珲台吉也表示支持,愿陪同前往。在双方同样面临困境之下,为顾实汗部向青藏迁移提供了历史机遇,这也改变了后来青藏地区历史发展方向。

1636年末,顾实汗率领本部兵马,并与巴图尔珲台吉率领的部分准噶尔兵汇合,共约一万人左右组成的联军,经过伊利、塔里木盆地,秋冬之交从冰上横穿黑达河及大沼泽抵达青海的布伦格尔,即在该地休整( [5] p. 228)。1637年正月,在青海上部,顾实汗的一万名士兵与却图汗的三万名士兵(一说四万)展开了一场激战,这就是青海史上著名的“血山之战”,却图汗被处死。顾实汗以少胜多,从此占有了青海广大地区。在1638年到1639年间,顾实汗将自己的部众从新疆陆续迁入青海,并划分牧场,巩固在青海地区的统治。继漠南蒙古土默特部之后,厄鲁特蒙古和硕特部开始成为黄教的最大施主和保护人。

顾实汗进入青海之际,天下局势正发生着巨大变化,万历四十年(1616)努尔哈赤在赫图阿拉建立“后金”政权,蒙古各部或被拉拢争权,或被各个击破,漠南蒙古率先归顺后金。崇祯九年(1636),漠南蒙古十六部四十九位封建主会于盛京(沈阳),承认皇太极为蒙古可汗大统的继任者,供上“博克达·彻辰汗”尊号。皇太极改国号为大清,即皇帝位,改元崇德。在漠南蒙古各部归顺清的同时,漠北喀尔喀三大部也各自与清通好。从当时北方的情况看,除漠西蒙古各部外,其他蒙古各部大都与清交往。清政权作为一个勃勃兴起的力量已然崛起于东北,具有逐鹿中原之势。而此时明朝正和农民军进行殊死搏斗,已是大厦将倾。在这样的局势下,顾实汗了解到清统治者有邀请达赖喇嘛到盛京去的想法,于是在进入青海初期就主动与皇太极通好。崇德二年(1637)十月,“顾实车臣绰尔济遣其头目库鲁克来贡马匹、白狐皮、獭喜兽、绒毯等物。顾实车臣绰尔济初未入贡,闻上威德远播,至丙子年,乃遣使,因路远,于是岁始至” [7]。这是顾实汗与远在盛京的清政府第一次正式接触,称“是为厄鲁特通贡我朝之始”( [8] p. 127)。顾实汗的首次遣使具有很强的目的性,一是对清政府实力的试探,二是消除自己经略青藏的后顾之忧。这次与清政府的初次接触增加彼此之间的了解,使顾实汗在青藏地区的行动受到清政府的重视,为后期处理双方关系和关系的进一步发展和调整奠定了良好基础,崇德二年十一月,皇太极致书土默特汗,曰:“自古历代皇帝创业,佛法未尝断绝,朕已遣车臣顾实绰尔济启程前往乌思藏,大呼图克图藏王可不必遣使前来。凡所欲言之事,俱由朕使车臣顾实绰尔济面商。”( [9] pp. 214-215)可知顾实汗主动与清政府的初次接触取得好的效果,获得皇太极的重视。同时说明顾实汗不仅有卓越的军事才能,在政治上也是一位远见卓识的领袖。但此次遣使,使团成员中并没有格鲁派的代表,双方也没就关格鲁派及达赖喇嘛的相关事情交换意见,说明这次遣使与格鲁派关系不大,只是顾实汗单方面的考虑所行。

3. 建立蒙藏联合政权与清政府加强联系

1637年,顾实汗消灭了却图汗后,以青海作为根据地,逐步从新疆把自己的部众迁入青海,为下一步进军西藏做好准备。在进军西藏前,1638年顾实汗以乔装为香客的身份前往拉萨秘密会见了五世达赖和四世班禅,参拜了甘丹寺。此次会晤,顾实汗和格鲁派宗教上层就当时青藏地区的政治形势商议对策,谋划消灭藏区格鲁派敌对势力的办法,并决定派出代表与尚未入关的清政府建立联系,希望得到它对黄教僧俗势力的支持。顾实汗赠予五世达赖属下索南绕丹等人“达赖强佐”、“宰桑第巴”等称号,达赖喇嘛赠给顾实汗“旦增曲杰嘉布”(持教法王)名号,顾实汗与格鲁派宗教上层之间关系进一步增进,这次会晤对西藏地方历史的发展方向和格鲁派的命运走向具有重要的意义。

顾实汗与格鲁派之间关系紧密,使信奉苯教,反对藏传佛教与极端敌视格鲁派的白利土司顿月多杰惶恐不安。1639年,白利土司写信给藏巴汗,相约共同举兵消灭格鲁派。但信被格鲁派截获并交给顾实汗,顾实汗即刻从青海出兵康区讨伐白利土司。“遂于崇祯十二年(1639)五月率众袭击,尽得西康之地,北日土司(白利土司)不敌而逃,次年十一月捕回监禁。前被该土司禁闭之佛教大德,皆救出囹圄之困” [6] ,顾实汗进一步取得格鲁派僧人的崇敬。白利土司被消灭,割断了第悉藏巴的左膀右臂,给格鲁派敌对势力沉重一击。1641年顾实汗领兵从康区进入拉萨,并传出顾实汗回青海的虚情,使得藏巴汗忽于守备。正当藏巴汗以为他要返回青海,放松警惕时,顾实汗的军队乘其不备进入前藏地区,向藏巴汗军队发起突然袭击。经东嘎宗(今堆垅德庆县东嘎区)激烈攻守战之后,德钦宗(今达孜县德庆区)和乃乌宗(今堆拢德庆县柳梧区)的藏巴汗守军纷纷投降。顾实汗的军队最后于1642年初攻下后藏日喀则,俘虏了噶玛·丹䢛旺波,消灭了噶玛噶举操纵控制达24年之久的第悉藏巴政权,解除了格鲁派的教法危机。至1642年3月,顾实汗完成统一西藏事业,成为全藏三区之王( [10] p. 218),当时印度,尼泊尔和阿里地区的诸王向他奉献了礼品( [5] p. 230)。策悉藏巴的败亡,标志着西藏格鲁派势力在顾实汗的支持下在教派之争中取得胜利。其后,顾实汗把从藏巴汗那里缴获的文物和前藏、后藏权力赠予五世达赖,还把自己的族人,全部献给第五世达赖,做为佛法属民( [11] pp. 603, 604)。把西藏十三万户献给五世达赖作为供养,与格鲁派的关系越来越深,二者结成了治藏同盟。将地方政府的首府迁至拉萨,建立了顾实汗控制下的以五世达赖为核心的甘丹颇章政权,成为西藏唯一合法政权,该政权带有蒙藏联合统治的性质。在和硕特汉廷的控制下,以五世达赖及第巴为首的西藏僧俗贵族掌握了西藏地方的宗教、经济和行政权力。顾实汗以最高军政首脑的身份雄踞拉萨,管理包括西藏、青海和川西康区在内的青藏地区的军政事务,实际上已经成为统治青藏高原大部分地区的汗王( [12] p. 21)。

在顾实汗在攻打白利土司和藏巴汗期间,根据1638年的商议,由格鲁派和顾实汗组建的西藏使团在1640年1月的拉萨祈愿大法会之后出发,派出伊拉古克三胡图克图和厄鲁特部落戴青绰尔济为首的使团前往盛京,顾实汗与格鲁派掌握了与清朝联系的主动权。历时将近三年,使团于崇德七年(1642)十月到达盛京,“上亲率诸王、贝勒、大臣出怀远门迎之” [13]。并行三拜九叩之礼,赐大宴于崇政殿,使团在盛京停留了近8个月,期间得到了极为优厚的礼遇。而这正好与清太宗借黄教势力和顾实汗以安定蒙藏地区,扩大自己的势力范围,巩固与漠南蒙古各部之间的联盟,完成入主中原并统一全国的目的正好吻合 [14]。崇德八年(1643)五月,使团动身回藏,上率诸王、贝勒等送至演武场,设大宴饯行。皇太极为了进一步拉拢顾实汗,并想借助达赖、班禅宗教上的影响,并遣察干格隆等前往达赖喇嘛、班禅胡土克图……藏巴汗、顾实汗处,致书各一函。皇太极给顾实汗的书信曰:“朕闻有违道悖法而行者,尔已惩创之矣。朕思自古圣王致治,佛法未尝断绝。今欲于图白忒部落敦礼高僧,故遣使与伊拉古克三胡土克图偕行,不分服色红黄,随处咨访,以宏红教,以护国祚,尔其知之。附具甲胄全副,特以侑缄。” [15] 信中对顾实汗消灭“违道悖法”的格鲁派敌对势力表示认可,并表达了佛教对于国家续统的重要性。清朝处于稳定西藏局势考虑,要求顾实汗礼遇高僧,对各教派平等宽待,不能排除异己。赠送顾实汗甲胄,是对其军事才能的认可。尽管这一时期,大清还不是中原之主,和顾实汗同样属于地方政权性质,但信中皇太极君对臣的口吻给顾实汗下达谕旨,清政权很明显将自己视为中央政权,将顾实汗的政权视为地方政权。在给臧巴汗书信中写道:“近闻尔为厄鲁特部落顾实贝勒所败,未详其实,因遣一函相询。自此以后修好勿绝,凡尔应用之物,自当饷遗。今赐银一百两、锦縀三疋。” [15] 从这两份书信的内容看,清朝一面给予顾实汗消灭格鲁派的敌对者给予支持,一面又给予藏巴汗安慰与问候,并希望藏巴汗能与清长期修好。尽管使团回藏时,藏巴汗已被顾实汗所俘,在对西藏局势不太了解的情况下,清政府没有倾向任何一方,保持一种暧昧的态度,笼络各方,尽可能的稳定西藏局势,并希望获得西藏各政教势力的支持。这一时期,顾实汗刚刚统一青藏,根基并不稳固,没有完全得到清政府的信任。但此次遣使,使顾实汗在青海、西藏、康区的行动得到了清政府的支持和认可,这无外乎使双方的关系更进一步。

4. 经略青藏与清政府友好往来

顾实汗以格鲁派的施主和保护者的身份进入青藏地区,历经六年取得在康区、西藏、青海的统治权,其后采取措施巩固自身统治,继续镇压噶举派的反抗势力,并派遣八个儿子率部驻扎青海,自己拥兵坐镇拉萨,在达木地区驻扎重兵,以起到震慑作用,并进行土地的划分和利益分配,建立了以他为首的和硕特部根据地,成为青藏地区实际统治者。而此时明王朝正在与李自成率领的农民军进行争斗,处于灭亡的最后关头,在盛京的大清势力越加强盛,1644年摄政王多尔衮率领清兵入关,同年顺治帝迁至北京,取代明成为全国统治者。对此,顾实汗认为继续加强与清建立稳定友好的关系势在必行。从1643年至1656年顾实汗病故,这14年间,顾实汗朝贡不绝于途,双方互遣使者,来往频繁,交往次数超过20次,关系十分和睦。朝贡的频繁,表达了顾实汗对新崛起的大清政权的臣服,使自身在藏区的统治权获得清朝的支持和认可。

顺治刚迁都北京,就即刻“遣使偕喇嘛伊拉古克三胡土克图往迎达赖喇嘛。仍以书谕厄鲁特部落顾实汗知之” [16] ,说明清朝对藏传佛教的重视,希望通过招抚格鲁派势力来稳定蒙藏地区,同时也试探顾实汗对于此事的态度。翌年,顾实汗遣其子多尔济达赖巴图鲁台吉进京给顺治帝请安祝贺,并贡马匹、氆氇等方物,对清朝表示臣服,无不奉命。此后几乎每年一次朝贡,一般以达赖喇嘛和顾实汗共同的名义遣使贡方物。

清政权在入关前就有邀请五世达赖喇嘛的意愿,最终在顾实汗等人的努力下,最终促成了五世达赖与清政府会晤,进一步加深了顾实汗与清政府之间的信任与交流,也为西藏地方政权与清朝建立进一步的紧密联系提供了重要保证。崇德八年(1643)九月顾实汗就遣使奏言:“达赖喇嘛功德甚大,请延至京师,令其讽诵经文以资福佑。” [17] 在知道清有延请达赖喇嘛的意向之后,顾实汗主动请求清政府邀请五世达赖至盛京弘扬佛法,实际上是对清邀请五世达赖的支持。在顺治六年八月,五世达赖喇嘛面对清朝的多次邀请,遣使奉表答应清朝“于壬辰年(1652)夏月朝见” [18]。顺治九年(1652年)正月,“班禅胡土克图第巴、厄鲁特部落顾实汗等以劝导达赖喇嘛来朝,奉表奏闻,并贡方物” [19]。同年三月,为敦促达赖喇嘛早日东上奏书,“仰先知贤者达赖喇嘛东上,卑等一再敦促。……为恭请大皇帝敦促其早日东上” [9]。在顾实汗等人的劝导下,1652年3月15日五世达赖一行三千余人从西藏出发( [20] p. 214),是年十月抵达北京,受到顺治帝隆重接待和礼遇。这是五世达赖喇嘛第一次亲自到北京朝觐,是格鲁派领袖和清朝中央高层的一次会晤,这对于双方都具有重要的意义,政治意义大于宗教意义。五世达赖的进京面圣表明了格鲁派对清政府统治中国的认可,也对于清朝稳定藏区和拉拢蒙古各部具有举足轻重的重要作用。从清朝高层关于怎样迎接五世达赖的讨论中便能清楚的认识到五世达赖对清朝统治蒙藏的重要性,顺治帝对诸王、大臣、贝勒言:“当太宗皇帝时,尚有喀尔喀一隅未服,以外藩蒙古惟喇嘛之言是听,因往召达赖喇嘛。……以我召之来又不往迎,必至中途而反返,恐喀尔喀因之不来归顺。……上若亲往迎之,喀尔喀亦从之来归,大有裨益也。” [21] 可见清朝高层对于达赖喇嘛访京极为重视和谨慎。同样,格鲁派的宗教势力对于顾实汗来说也十分重要,它成为顾实汗与清朝友好交往的重要保障。因此在达赖喇嘛到北京不久,顾实汗就趁朝贡之机兼请达赖喇嘛回拉萨。顺治十年,五世达赖因水土不服生病,请求回藏,是年二月达赖喇嘛辞归。

随后,顺治十年四月,清朝赐以金册金印,封达赖喇嘛为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,对达赖喇嘛的册封,授予并承认其在蒙藏地区的宗教领袖地位,表明了尽管达赖喇嘛是格鲁派的最高宗教领袖,仍需要服从清政府的统治。同时封顾实汗为“遵行文义敏慧顾实汗”。赐之金册金印文,用满汉蒙古字。册文曰:帝王经纶大业。务安劝庶邦,使德教加于四海。庶邦君长能度势审时,归诚向化。朝廷必加旌异以示怀柔。尔厄鲁特部落顾实汗尊德乐善、秉义行仁、惠泽克敷、被于一境。殚乃精诚,倾心恭顺,朕甚嘉焉。兹以金册印,封为“遵行文义敏慧顾实汗”,尔尚益矢忠诚,广宣声教,作朕屏辅,辑乃封圻。如此,则带砺山河,永膺嘉祉 [22]。可见,在清朝开国之初,中央政府还未能直接统治青藏地区时,将能审时度势的顾实汗作为“庶邦君长”以统治青藏,是十分必要的,册文实际上是清政府对顾实汗在西藏的统治权的正式承认,给予其统领西藏的支持,使其成为了清朝治理青藏地区的合法代理人,作为清朝的屏藩,正式确立了双方在政治上的隶属关系。达赖喇嘛、顾实汗对清朝的册封给予积极回应。达赖喇嘛称:“先窃蒙圣上赐金册、金印,尊贵之封号之鸿恩,实不胜欢忭。”并承诺:“嗣后宜当弘扬释教,逸安众生,礼治部众,善为调用以良策辅佐帝业。”顾实汗也称:“皇上胜过缔造万物之如意宝,布仁慈于四海之滨;扬善抑恶,以足众生之望。”( [9] pp. 236, 237)顺治十一年九月,清朝派遣使者到藏区慰问顾实汗、达赖喇嘛和四世班禅。

藏历木马年(1654年)十二月初七日午夜,顾实汗在拉萨逝世。顺治十三年正月顺治帝闻此称:顾实汗“归诚我国,克尽忠诚,常来贡献,深为可嘉,宜予祭典,以酬其忠。” [23] 三月,“遣精奇尼哈番阿喇纳等往祭厄鲁特部落顾实汗,仍赐赙” [24]。顺治皇帝下谕祭固始汗:“崇尚圣德之厄鲁特顾实汗,念汝治理边疆之功,终生为朝廷尽忠之德。今闻汝逝世,朕动仁慈之心,加隆恩于汝,为文遗使以悼之。”( [9] p. 245)表达了痛惜之情。顾实汗死后第四年,1658年(顺治十五年),顾实汗的长子达延汗从青海到拉萨嗣汗位。顾实汗家族历经顺治、康熙两朝一直统治着青藏地区,直到雍正初年和乾隆中期,统治青海与西藏的和硕特蒙古势力才最后为清朝中央政府所替代。

可见在清入主中原之时,顾实汗已经初步稳定了西藏的局势,顾实汗和格鲁派一个掌管宗教,一个掌管世俗,在不同层面上联合管理青藏地方,二者皆受到清朝中央政府的重视。这一时期顾实汗一方面向清称臣和积极朝贡,以示自己的忠诚恭顺,另一方面顾实汗积极促成达赖喇嘛与清政府之间的会晤和建立友好关系,进一步加强了西藏地方政府与清朝中央政府的密切关系。清朝给达赖喇嘛和顾实汗颁发金册金印,并给予封号,青藏地区僧俗政权得到官方认可,二者成为清朝治理青藏地区的合法代理人,统治地位得到进一步稳固。于清朝来说对稳定藏区起到了重要作用,而尊崇黄教对稳定外藩及蒙古诸部起到了重要作用。可见双方在频繁而密切的交往中是各取所需,也各有所得、相互利用。

5. 结语

综上所述,顾实汗经略青藏地区可以大致分为进入青海、统一西藏、经略青藏三个阶段,其实力也在逐渐壮大,从格鲁派的信徒成为格鲁派的护法,最后与格鲁派结成盟友共同治理青藏地区,与清政府的关系也从初步接触到友好往来。同时期清朝的势力也不断强大,最后定鼎中原,成为全国统治者,双方关系也从两个政权之间的平等关系演变为君臣关系,由地方政权之间的关系演变为边疆民族地方政权与中央政权之间的关系。顾实汗进兵青海初与清政权建立联系,并没有表示臣服,可能有较多的试探性,而在进藏前夕,顾实汗与格鲁派宗教高层对继续加强与清建立联系达成共识,于是在顾实汗和达赖喇嘛的安排下,西藏使团前往盛京,随后盛京也遣使给顾实汗带来书信,认可了顾实汗在青藏地区的行动,但二者关系的主动权开始倾向于清政府。不久清政府定鼎北京,为蒙藏联合的甘丹颇章政权取得清政权的支持和认可,顾实汗主动遣使明确表示臣服,而且积极向清朝贡,另外努力促成达赖喇嘛访京,这进一步加强了西藏地方与清朝中央政府的关系,随后正式册封握有青藏军政大权的顾实汗,将治理青藏地区的权力交给顾实汗,正式确立了双方在政治上的隶属关系 [25]。

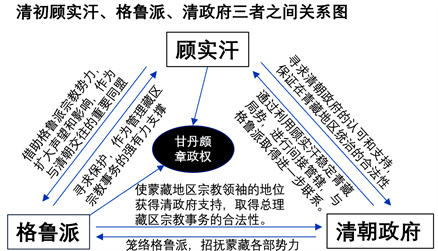

Figure 1. Diagram of the relationship between Gu Shihan, Gelug, and Qing government in the early Qing Dynasty

图1. 清初顾实汗、格鲁派、清政府三者之间关系图

顾实汗经略青藏地区时期,顾实汗、格鲁派、清朝政府三者之间的关系如图1所示:顾实汗在六年的时间内,逐步铲除了格鲁派的敌对势力,解除了格鲁派的教法危机,在这过程中渐渐获得格鲁派的崇敬,与格鲁派的关系也越来越密切,成为了不可分割、相互依存的盟友关系。顾实汗需要利用格鲁派的宗教势力来管理青藏地区的宗教事务和扩大他在蒙古社会中的声望和影响,并与清王朝建立联系。而格鲁派侧希望顾实汗能维持青藏地区稳定、统一的局势,同时作为平衡格鲁派内部矛盾的一种力量 [20] ,继续作为格鲁派的强有力的保护者。顾实汗与清朝的关系是一种相互利用的关系,在双方的交往中顾实汗更为积极主动,出于提高自己的政治地位,巩固其在青藏地区统治的目的,所以寻求强大的清政府作为靠山。而清刚入关,全国局势还不够稳定,尚未完全统一,清军与农民军、南明的斗争仍然在继续,无暇顾及西藏事务,只能利用顾实汗稳定藏区秩序和与格鲁派建立联系。而此时的和硕特蒙古政权臣服于清朝,恭顺有加,正好满足了清朝统治者稳定青藏地区的需求。清朝中央政府积极邀请达赖喇嘛进京和格鲁派建立联系,出于对借助格鲁派势力管理蒙藏地区的宗教事务,在清统治者看来对佛教的管理对于统治的稳定是极为重要的,尤其是对于招抚蒙古各部势力有着至关重要的作用。而格鲁派也同样有着强有力的政权支持,进一步巩固自己的宗教领袖的地位,和获得管理蒙藏地区宗教事务的合法性。可见明末清初,顾实汗、格鲁派、清政府三者之间的相互利用、各取所需,而又各有所得,各方力量和地位相对比下形成了友好和谐的关系。这一时期,在顾实汗的积极努力下,三者关系的发展,不仅巩固了和硕特蒙古在青藏地区的统治地位,而且确立了格鲁派在蒙藏地区的宗教领袖地位,奠定了青藏地区历史发展的基调,清朝也借此稳定了青藏地区局势,使得青藏地区逐渐处于清朝中央政府的统治之下。在顾实汗病故后,各方力量此消彼长,这种平衡关系被逐渐打破,清政府逐步获得了对青藏地区的直接管辖权。

参考文献