1. 引言

随着我国教育教学的普及,大学生群体日趋壮大,大学生心理健康状况成为当今社会热切关注的话题(张国静,2019;王浩,2001;田彩芬,2011;杨飞飞,2015)。根据近年的研究发现,不同的人口学变量间接制约大学生心理健康状况。本科以上学生在敌对因子的心理健康状况得分比国内大学生常模高,而在偏执、强迫症、抑郁、人际关系敏感、精神病性这类因子得分比常模低,其余各部分得分不存在显著差异。女生在人际关系敏感、偏执、精神病性和敌对方面显著低于男生(王蕾,2006)。另外,大学生的心理健康状况也受多方面因素影响(卢少楠,2014),因此,除了对不同的人口学变量研究,对影响大学生心理健康的其他因素之间关系的探究也是有必要的(辛自强,张梅,何琳,2012)。

研究发现,心理健康和成就动机有明显相关,追求成功动机强、避免失败低的学生,心理健康水平较好(李美华,周小宋,2003)。成就动机(achievement motivation)是指某人在处理自身认为比较紧要的工作时,努力完成并追求达到更高层次的内驱力,包括追求成功和避免失败两个部分。另有研究发现,高度追求成功和高度回避失败对心理健康均有不同程度的负面影响(董巍,封冰,宋晓霞,2006)。汪琼(2007)探究了关于高等职业学校和普通学校在校大学生的心理健康水平和成就动机之间的关系,发现两类高校大学生在成就动机方面差异不显著;女生的追求成功动机倾向要比男生差,而避免失败动机倾向却好于男生。马珺(2013)对大学生心理健康、成就动机和信心三者进行了讨论,结果表明追求成功和自信越强,大学生心理困扰越少,而避免失败的动机越强,大学生心理困扰越多。刘玲(2012)在探讨择业效能感和就业压力、心理健康水平、成就动机之间关系中得出,成就动机在性别和生源地因素上差异显著,女生的成就动机得分比男生低,城市学生得分比非城市学生低。生活满意度是指个体根据自己制定的准则,在某一时间内对自身生活状态的一般的认知和评价,是一种权衡个人生活质量的关键指标(李琳,郭卉,2010)。研究发现,生活满意度能对大学生的心理安全感产生重大作用(刘少锋,梁永锋,2016)。安蓉和仉朝晖(2016)发现,生活满意度能显著调节心理资本以及学业倦怠之间的关系,通过增加大学生的主观幸福感来减轻学业倦怠感。石美玲(2014)发现,生活满意度与心理弹性存在明显正相关。

综上,本研究把成就动机和生活满意度当做研究对象,探讨两者对大学生心理健康状况产生的潜在影响。一方面,成就动机是自身努力完成工作并追求达到更高层次的内在动力,是否成就动机高有利于心理健康仍是当下值得讨论的话题。目前国内文献中,对于初高中生、高职学生或教师的心理健康水平与成就动机之间的关系研究较多,而对普通大学生的探索较少,量表使用形式较为单一。另一方面,大学生的生活满意度也成为制约其心理健康状况稳定发展的关键要素之一。在目前国内研究中,鲜少有研究探讨大学生生活满意度与心理健康状况之间的关系。

鉴于此,本研究主要探讨大学生心理健康水平在性别、年级以及其他方面的差异,并着重探讨成就动机以及生活满意度对大学生的心理健康状况的影响。本研究假设:成就动机和生活满意度均能直接影响大学生的心理健康状况。

2. 方法

2.1. 被试

本研究在山东省等地区20所高校的300名在校大学生进行了网络问卷调查。剔除无效被试3人,有效数据共297份。其中,男生60人,女生237人;文科9人,理科288人;年级分布为大一学生112人,大二学生64人,大三学生59人,大四学生62人。发放问卷前,向学生说明问卷的相关事宜规定,整个调查时间基本在20分钟内,所有受试者均自愿参加本次调查。

2.2. 研究工具

本研究所用的研究工具有三个问卷:采用Derogatis, Lipman, & Covi (1973)编制的症状自评量表(SCL-90)、叶仁敏和Hagtvet (1992)修订的成就动机量表(AMS)、王宇中和时松和(2003)编制的大学生生活满意度量表(CSLSS)。

2.2.1. 症状自评量表(SCL-90)

症状自评量表(Derogatis, Lipman, & Covi, 1973)共有90个项目的规模,每1个项目分为无,轻度,中度,偏颇,严重的5方面,统计指标包括:总得分,总均分,因子分等。本量表常用的9个因子为躯体化、强迫症状、人际关系敏感、忧郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性。

2.2.2. 成就动机量表

成就动机量表中文版是由叶仁敏和Hagtvet (1992)共同修订产生。主要包括两个部分:追求成功和避免失败。两个分量表共有30个题目,计分方式为4点计分,受试者选出符合自身状态的选项。追求成功部分成绩高的人,判定为当发生不可预见的事情时倾向于追求积极结果。此类人群喜好成功的体验,不畏惧失败,有冒险精神;而在避免失败部分成绩高的人,判定为当发生不可预见的事情时倾向于追求消极结果。此类人群讨厌失败的体验,畏惧失败,不愿意冒险。

2.2.3. 大学生生活满意度量表

王宇中和时松和(2003)编制的《大学生生活满意度量表》含有6类方面,其中1~5个方面属于客观满意度,第6个方面属于主观满意度;本量表使用7级计分方式,用反向得分方式表示奇数题;本量表信效度和理论有效性较好(张建育,李丹,2016)。

3. 研究结果

3.1. 大学生心理健康状况的因子分析

对大学生心理健康状况各因子进行描述性统计,如表1。

Table 1. Analysis on the factors of college students’ mental health

表1. 大学生心理健康的因素分析

由上可知,在9项因子分当中按总分从高到低排在前三位的依次是:强迫症(1.72 ± 0.53)、人际关系敏感(1.51 ± 0.54)、忧虑(1.44 ± 0.51)。

运用独立样本t检验进行处理,以了解不同性别、专业、年级的大学生心理健康的状态,结果如表2、表3所示:

Table 2. The professional differences of college students’ mental health

表2. 大学生心理健康的专业差异

注:*p < 0.05,**p < 0.01。

Table 3. The grade difference of college students' mental health level

表3. 大学生心理健康水平的年级差异

注:*p < 0.05,**p < 0.01。

从表2可知,不同专业大学生的心理健康水平在总体上差异显著,理工科专业的大学生的心理健康状况比文史科专业低;除了躯体化、敌对与精神病性三方面文理专业差异没有显著性意义外,其余各因子分数都有显著差异(ps < 0.05),并且在人际关系敏感、忧郁、恐怖、偏执这四方面差异更加显著(ps < 0.01)。

表3表明,年级变量在大学生心理健康水平总指数上差异不显著。从心理健康状况的9因子分析发现,不同年级的大学生人际关系敏感、忧郁、偏执、精神病性4个因子上存在显著性差异,而在其他因子上差异都不显著。根据LSD事后检验可知,人际关系敏感和忧虑两方面上,大一学生与大二学生有显著差异,大二学生与大四学生有显著差异;在偏执方面,大二学生与大一、大三、大四学生均有显著差异;在精神病性方面,大二学生分别与大三、大四学生有显著差异。

男女大学生的心理健康状况在总体上差异不显著(t (296) = −0.492, p > 0.05),在其他9项因子之间也无显著差异(ps > 0.05)。

3.2. 大学生成就动机水平的状况分析

297名大学生追求成功动机的均值与避免失败动机的均值不存在显著差异[(3.22 ± 0.53)分,(3.20 ± 0.63)分,t (296) = 0.360, p > 0.05]。对数据进行独立样本t检验,统计数据见表4:

Table 4. Achievement motivation levels difference of students in different demographic variables

表4. 大学生在不同人口学变量上成就动机水平差异

在避免失败动机分数上女生比男生高(t (296) = −2.320, p = 0.021),理科生比文科生低(t (296) = 0.295,p = 0.016),但在追求成功动机上无显著差异。

对数据进行单因素方差分析,结果表明:不同年级在追求成功方面整体差异不显著;通过每两个变量之间的比较发现,大三学生追求成功动机分数明显低于大四学生(p < 0.01),但双方在避免失败动机上差异不显著。

3.3. 大学生生活满意度的状况分析

大学生的主观生活满意度得分显著高于客观生活满意度得分(t (296) = −7.82, p < 0.01)。对性别、专业分别进行独立样本t检验后发现,大学生生活满意度水平在性别、专业变量上均无显著性差异。对年级进行单因素方差分析后发现,大学生生活满意度水平在年级变量中无显著性差异。

3.4. 大学生心理健康状况、成就动机与生活满意度之间的相关分析

本研究将大学生心理健康状况9个因子与成就动机两个水平进行皮尔逊积差相关分析,相关矩阵显示:大学生心理健康状况总症状指数与成就动机水平差值呈显著负相关(r = −0.210, p < 0.01)。其中,在避免失败动机水平上只有躯体化无相关,其他因子均有显著相关(ps < 0.01)。追求成功动机除与强迫症有显著相关,与其余因子都无相关(ps > 0.05),见表5。

Table 5. Correlation analysis between college students’ mental health and achievement motivation

表5. 大学生心理健康方面与成就动机的相关性分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01。

将大学生心理健康状况与生活满意度进行相关分析发现:大学生心理健康水平总症状指数与个人生活满意度分值呈显著负相关(r = −0.401, p < 0.01)。其中,大学生心理健康状况总症状指数分别与客观生活满意度(r = −0.125, p < 0.05)、主观生活满意度(r = −0.414, p < 0.01)都呈显著负相关。

大学生成就动机与生活满意度呈显著正相关(r = 0.127, p = 0.029);其中,主观生活满意度与追求成功方面呈显著正相关(r = 0.117, p = 0.043),与避免失败方面有显著负相关(r = −0.184, p = 0.001);生活满意度与避免失败呈显著负相关(r = −0.116, p = 0.046)。

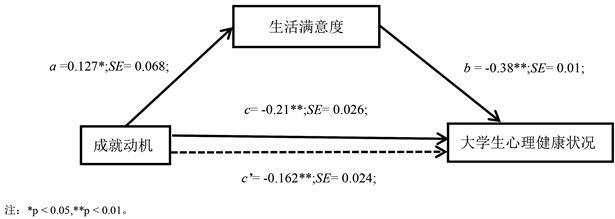

为了解大学生成就动机、生活满意度对心理健康状况的预测力,对大学生生活满意度在成就动机和心理健康状况之间的中介效应进行检验,步骤如下:第一步,以成就动机为自变量,以大学生心理健康状况症状总指数为因变量,进行回归分析,对系数C进行检验;第二步,以个人生活满意度为自变量,以大学生心理健康状况为因变量,进行回归分析,对系数a进行检验;第三步,以大学生心理健康状况为因变量,以成就动机和个人生活满意度为自变量,进行回归分析,对系数b和系数C'进行检验。结果见图1。

Figure 1. The mediating effect of life satisfaction on achievement motivation and mental health status

图1. 大学生生活满意度在成就动机和心理健康状况之间的中介效应进行检验

综上,成就动机对于大学生心理健康状况存在负面影响,即成就动机降低了大学生心理健康水平。而当加入生活满意度的影响后,成就动机对于大学生心理健康状况的影响依然显著,说明大学生生活满意度在成就动机和心理健康状况之间存在中介效应,且为部分中介效应。

4. 讨论

4.1. 大学生心理健康状况的研究结果讨论

本研究发现,影响大学生心理健康状况的关键因子为强迫症、人际关系敏感、忧虑。出现此现象可能是因为大学生初次进入离家较远的陌生环境,面临诸多社会与人际关系问题,心理上时常伴有对良好的人际关系的强烈渴望,希冀通过自身努力处理生活中遇到的各方面问题,因而产生忧虑与诸多不适感。

不同专业大学生的心理健康水平在总体上差异显著,理工科专业的大学生的心理健康水平低于文史科专业的大学生;除了躯体化、敌对与精神病性三方面文理专业差异没有显著性意义以外,其余各因子分数均有显著差异,并且在人际关系敏感、忧郁、恐怖、偏执这四方面差异更加显著。原因可能是文科学生对理论知识阅历丰富,心思细腻,善于疏导自身心理问题;理工类学生逻辑思维较好,但对于自身心理健康问题关注较少,因而得分低于文史类学生。

不同年级大学生在心理健康状况上虽然整体不显著,但不同年级大学生在人际关系敏感、忧郁、偏执、精神病性4个因子上有显著差异。大三、大四学生心理健康问题要比大一、大二较轻。原因可能是高年级大学生阅历丰富,会合理处理自身心理问题,因而比低年级学生更容易减轻心理的不适感。

4.2. 大学生成就动机水平的研究结果讨论

大学生成就动机水平比较强,避免失败动机均值分数稍微低于追求成功动机分数。表明大学生渴望成功的体验,喜欢努力将工作做到完善以追求成功。

不同性别的大学生的成就动机有显著差异。其中,男生的避免失败动机倾向明显低于女生;但在追求成功动机方面,男女大学生无显著性差异。原因可能是女性大学生的自尊心比男性强,会喜欢选择有把握成功的事情,不愿意遭受失败的痛苦,因此在避免失败动机水平上,男生明显低于女生。

不同专业的大学生的成就动机有显著差异。文科生的避免失败动机倾向显著高于理科生,在追求成功动机上无显著性差异。原因可能是文科生做事更倾向于减小失败的体验,不愿冒险,对失败怀有恐惧心理;相对来说,理科生更容易面对失败,从失败中获取经验。

不同年级在追求成功方面虽然整体差异不显著,但通过两两对比发现,大三学生追求成功动机分数明显低于大四学生,两者在避免失败动机方面差异不显著。原因可能是大四学生拥有更高的社会地位,阅历比大三学生更加丰富,因此,在探求更高的社会支持与认可时,更倾向于喜欢追求成功的体验,以实现自身的价值。

4.3. 大学生生活满意度水平的研究结果讨论

本研究考察了大学生主观生活满意度、客观生活满意度以及个人生活满意度总分,结果表明,客观生活满意度分数低于主观生活满意度分数,个人生活满意度中主观生活满意度所占比例较高。原因可能为心理方面的主观感受更加能影响个人生活满意度的水平,所以大学生拥有更高的主观生活满意度更能提高个人生活满意度水平。

不同专业、性别的大学生在主观生活满意度、客观生活满意度以及个人生活满意度得分上均无显著差异,原因可能是大学生生活满意度与个人生活体验有关,与不同人口学变量并没有直接关系,因此差异不显著。

4.4. 大学生心理健康与成就动机及生活满意度关系的结论探究

大学生心理健康状况总症状指数与成就动机水平差值有显著负相关。其中,在避免失败动机水平上只有躯体化无相关,其他因子均有显著正相关。追求成功动机除与强迫症呈显著负相关,与其余因子均无相关。结果表明,追求成功、成就动机对心理健康状况均呈显著负向预测能力,避免失败对心理健康状况呈显著正向预测能力。此结果与李美华和周小宋(2003)的研究结果较为一致。该研究发现,追求成功总体与心理健康状况的多维度呈负相关,避免失败与心理健康状况各维度完全呈显著的正相关。说明追求成功倾向越强的学生与避免失败倾向越弱的学生,心理健康水平越好;追求成功倾向弱的学生与避免失败倾向强的学生,心理问题越多。其中李美华等人并未探究成就动机水平差值与心理健康的相关性,而本文发现大学生心理健康状况总症状指数与成就动机水平差值有显著负相关,说明大学生追求成功动机越强,自身存在的心理问题越少,其心理状况越好,越能激发个体动力(马珺,2013);这也验证了马斯洛需要层次理论中追求自我实现的层次,表明追求自我实现的人,心理冲突越少,心理状况越健康。然而,另有研究发现,董巍,封冰和宋晓霞(2006)发现,心理健康状况量表中的躯体化、强迫、抑郁、焦虑、敌意、精神病性与追求成功和避免失败均存在显著正相关,并认为高度追求成功和高度回避失败对心理健康均有不同程度的负面影响。这与我们的结果有些许不同,产生这种不一致的原因可能是地域差异、研究对象特点等方面的原因。李美华等人的研究探究了粤北高中生的心理健康与成就动机关系,学生的心理健康受市场经济、升学压力等多方面影响,因而与本文探究大学生心理健康的结果一致;而董巍等人以上海的高中教师为研究对象,该群体更易受行政工作、角色期待、社会责任等应激情景的影响,因而无论是高度追求成功,还是高度回避失败,都能刺激教师的应激能力,所以对心理健康造成负面影响。

大学生心理健康水平总症状指数和个人生活满意度分值有显著负相关。其中,大学生心理健康状况总症状指数分别与客观生活满意度、主观生活满意度都呈显著负相关。结果表明,大学生生活满意度对心理健康状况呈负向预测作用。由此可知,个人生活满意度越高,大学生心理健康状况越好,大学生更能保持自身良好的态度以应对生活中面临的问题。

大学生成就动机与生活满意度呈显著正相关;其中,主观生活满意度和追求成功有显著正相关,与避免失败有显著负相关;个人生活满意度与避免失败呈显著负相关。由此可知,大学生生活满意度越高,成就动机越强,越能保持良好心态。

根据三者关系研究发现,生活满意度、成就动机在大学生心理健康状况上的预测作用,即成就动机一方面能够对心理健康产生直接影响,又能通过生活满意度的中介作用对心理健康产生影响。此现象产生的原因可能是,成就动机水平中喜欢避免失败的大学生更愿意将生活中的事情尽力避免失误,避免挫折感,因而提高了个人对于生活的满意度水平,使得个体尽力降低失败感以追求生活上的满意度,从而使得心理健康状况越来越好。

5. 结论

1) 影响大学生心理健康状况的关键因子为强迫症、人际关系敏感、忧虑;不同专业大学生的心理健康水平有显著差异,理科生的心理健康水平低于文科生;大三、大四学生心理健康问题要比大一、大二轻。

2) 男生避免失败的动机低于女生;文科生避免失败的动机高于理科生。避免失败对心理健康状况呈显著的正向预测作用。

3) 大学生生活满意度在成就动机和心理健康状况之间存在部分中介效应,成就动机既能够直接影响心理健康,又能通过生活满意度的中介作用对心理健康产生影响。