1. 引言

意大利符号学家昂贝托·埃科的长篇小说《玫瑰之名》(Il nome della rosa) [1] (注1)发表于1980年九月,两年后被译成德语 [2]。1986年10月16日,根据小说改编的德、意、法三国合拍的同名电影在德国首映 [3]。小说主人公——巴斯克维尔的威廉(William von Baskerville)和他的学徒——梅勒克的阿德索(Adson von Melk)受邀调查意大利北部一所修道院一系列命案。在调查过程中,师徒二人逐渐接近了真相,却无法阻止凶手继续杀人。小说的末尾,修道院在一场大火中化为灰烬。

修道院的神秘禁区——图书馆——无疑是整部小说中最重要的地点,其错综复杂的构造暗合了“迷宫”这一文学主题。“迷宫”主题在文学史的各阶段都有所体现,在古希腊文学、中世纪文学末期、文艺复兴时期、巴洛克时期、浪漫主义时期与二十世纪文学中尤甚 [4]。在文学文本中,人们总是能对“迷宫”作出多层次的解读,《玫瑰之名》亦是如此。

笔者就小说中的“迷宫图书馆”提出以下几个关键问题:作者为何要把图书馆构建为迷宫的形式?图书馆/迷宫的二元形象有何象征意义?图书馆在电影拍摄中如何被改编又为何要做出这样的变动?小说如何通过图书馆来展现中世纪元素?

本文将分为三个部分来探讨这些问题:第一部分概述小说作者埃科对迷宫的定义;第二部分把图书馆/迷宫这一形象作为建筑符号来着重分析;第三部分则讨论电影《玫瑰之名》中的迷宫图书馆。

2. 埃柯对“迷宫”的定义

通常“迷宫”被简单定义为“让人迷路的地方” [4]。埃科在他的长篇小说《玫瑰之名》的附录中则定义了三类迷宫:经典的古希腊迷宫,巴洛克式迷宫和根茎状迷宫 [5]。

经典的古希腊迷宫或称为“米诺斯迷宫”(注2),只有唯一的一条路,沿着这条路可由迷宫入口处到达迷宫中心,又经中心走到出口。迷宫深处,古希腊怪物米诺陶虎视眈眈。米诺斯迷宫中其实没有障碍物,也没有死胡同,路线纠缠在一起却并无截断处,探路者因此不会迷路。据此,埃科认为该经典迷宫即“阿里阿德涅线团”本身。这样的单路线迷宫一方面“并无迷人之处” [5],另一方面又让人兴奋,因为迷宫中的人既不知道自己究竟身在何处,也无法预料碰到米诺陶之后会发生什么。

巴洛克式迷宫也叫花园迷宫。与古希腊迷宫的单线路径相反,它有足够多的支路和死胡同。行径过程中,探路人须不停地在至少两条路之间进行选择,每个细微的决定都有可能导致走不到最后。出口只有一个且极难找到,此时手持“阿里阿德涅线团”就相当有必要了。埃科在《玫瑰之名》中构想的图书馆就是这样一个花园迷宫。

最后一种是根茎状迷宫,也可以叫网状迷宫。就像树的根茎或者错综复杂的网络那样,该迷宫的每一条路都和其他路息息相关。它“既没有中心,也没有边缘”,甚至可以说是“没有出口” [5]。它表现的不是统一,而是多样性 [6]。这样的迷宫是无限的。埃科认为,主人公威廉所处的中世纪时代就如同这样一个“根茎状迷宫” [5],充满了无限的可能性。

3. 作为迷宫的图书馆

小说中,图书馆位于修道院主楼。这栋建筑的底楼是厨房和饭厅,上面两层分别为手抄室和图书馆。作者在小说中藉老者——来自格罗塔费拉塔的阿里拿督斯(Alinardus von Grottaferrata)之口点明到,图书馆“是一座巨大的迷宫,是世界迷宫的符号”:

“一旦你踏入它(图书馆),你便不知道该如何再出来了。我们不该触碰海格力斯之柱……”(99) (注3)

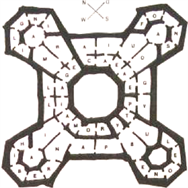

就如同老者做说,威廉和阿德索一踏进图书馆就立刻迷了路。多亏威廉一路上做的记号他们才最终走了出来。之后,他们靠着观察和记忆画出了图书馆的平面图(见图1)。

“[...]图书馆有五十六间房间,其中四间为七边形,五十二间为四边形。在这五十二间房间之中,八间没有窗户,二十八间向外,十六间向内庭!”

Figure 1. Plan of the library in The Name of the Rose

图1. 《玫瑰之名》中图书馆平面图

“四座塔楼处各有五间四面墙的房间和一间七边形的房间……”(136)

通过描述可以看出,图书馆房间的分布虽然有一定的规律,但要在其中不迷失方向显然困难重重,因为“房间与房间之间的过道分布完全不合数学法则”(136)。威廉对图书馆作出了如下精辟的评价:“它是极致混乱与极致秩序的结合”(136)。

3.1. 中世纪元素与反时代设置

埃科将《玫瑰之名》的情节设定在14世纪,确切来说是1327年的深秋,11月的某个早晨,威廉和徒弟阿德索来到了修道院。1327年也被称为“中世纪的秋天” [7]。它“既是成熟之时,也是没落之时。这个时代令人兴奋,内部却四分五裂。这也是个充满了怀疑和绝望的时代。” [7] 从小说中我们能感受到这个时代的“黑暗和不可思议”(187)。

一种观点把《玫瑰之名》看作历史小说。它以信仰与权利、末日预言与福音、宗教狂热与“宇宙的秩序”(Ordo universi)等为坐标,展现了中世纪晚期的政治与文化全景 [7]。此外,图书馆的设置尤其体现了中世纪的数字象征意义,比如数字“三”和“四”在中世纪的欧洲极其重要:

“三”和三角形是三位一体的象征,也象征了人类得到救赎(基督耶稣死后第三天复活)。救世史也分为三个时间段(ante legem, sub lege, sub gratia) (注4)。“四”则是一个物质的数字,它代表了这个由上帝创造的世界的秩序(世上有四元素、四个方位、四季等) [8]。

另外,“七”在中世纪也扮演了重要角色(如七圣灵的礼物)。“三”、“四”、“七”共同组成了小说中主楼和图书馆的主要元素:建筑共三层,地基为四边形,每个角上各有一座七边形的塔楼。这些数字构成了和谐之美,在小说中产生了无限的意象。阿德索在谈论这栋建筑时便说它蕴含了“许多神圣的数字”(19)。因此,这里的主楼有“圣洁之楼” [8] 的含义。

然而,《玫瑰之名》中也出现了许多非中世纪元素。特别在主楼的描绘中有许多的不合年代的错误和想象。修道院的主楼本身就是一栋比较少见的建筑。据小说描述,主楼“比修道院的其他部分都古老许多”(22)。初建者是谁,建造主楼的目的都已不可辨。主楼的描画对于14世纪来说已不符合年代特称,更毋宁说“还要古老许多”:

[...] (小说中的)主楼为王宫型城堡,它(的建筑风格)在13世纪中期之前是难以想象的。现实中比较符合书中描述的有蒙特城堡(Castel del Monte,见图2和图3) [9],按此考据,小说中主楼那样建筑设计年代不可能早于修道院中其他建筑,反倒该再迟五十到一百年。因此,从艺术史和建筑史的角度来看,书中的修道院不可能存在 [9]。

此外,主楼的结构设计也非常不明智:底楼是厨房和饭厅,楼上为手抄室和图书馆。埃科把木料、火、羊皮纸、纸张这些易燃因素组合到一栋楼里,原因很可能是:他一开始就打算让主楼在小说末尾迅速而彻底地燃烧殆尽。

主楼的图书馆因其巨大的藏书和禁足令散发出不可思议的吸引力。图书馆的房间按照地理原则分布:好几个房间为一组,以国家或者大洲来命名;此外,每个房间亦非按大写字母,而是“按照刻在每道石拱门上的《约翰启示书》的诗句排列” [9]。这设置太过复杂,常人难以牢记。图书馆中最重要的七边形房间被命名为“非洲尽头”,位于主楼南塔。它藏在一面镜子身后,又被一些会散发难闻气味和奇怪声响的机关保护起来,房间中的秘密也因此难见天日。

如此“时髦”的藏书方式在小说中还有多处直接的刻画,显然,这种藏书方式在历史上是没有先例的。“14世纪早期某个偏僻的修道院里会有这样的图书馆,简直不可想象!” [9] 这座图书馆完全是臆想的产物。

除了藏书方式,图书馆的迷宫结构也极度的“非中世纪”。罗尔夫·科恩(Rolf Köhn)评论说,“即使到了现代,也不会设计出这样的图书馆,更不用提把它变为现实。” [9] 事实上,《玫瑰之名》中的图书馆并非作者一再提到的经典迷宫,而是“花园迷宫”。在《玫瑰之名》的附录中埃科说:经典迷宫就是阿里阿德涅线团本身。它没有岔口,谈路人无需做选择,唯一的死路在迷宫中心 [5]。据此描述,书中的图书馆缺少一切作为经典迷宫所应具备的特征,其特点却相当符合埃柯所定义的花园迷宫:它没有真正的中心,房间入口分布无规律,身在其中的冒险者不得不面对多个选项,一不留神就会碰见死胡同。

“古希腊式的迷宫”对中世纪的基督教世界影响颇深。在教堂,尤其是主座教堂里,经常可以找到这样的迷宫,其中以亚眠主教座堂(Cathédrale Notre-Dame d’Amiens) (见图4)、沙特尔主教座堂(Cathédrale Notre-Dame de Chartres) (见图5)和兰斯大教堂(Notre-Dame de Reims) (见图6)地板上绘制的迷宫最为著名,它们都绘于12至13世纪。兰斯主教座堂的四堡垒式迷宫也许是埃科《玫瑰之名》中图书馆的样板——诚然我们可以从二者的平面图上看到,它们的相似之处仅在于外形,内部构造则不尽相同 [9] (见图7)。

总而言之,埃科并不是要向读者展现一个符合史实的中世纪,而是要把中世纪放入一个他设想中的时代。他说:

“我清楚的知道,我不是在谈论一个有些现代元素的中世纪,而是最多刻画了一个有点像中世纪的现代。” [9]。

Figure 4. Labyrinth in the cathédralenotre-dame d’amiens

图4. 亚眠主座教堂中的迷宫

Figure 5. Labyrinth in the cathédralenotre-dame de chartres

图5. 沙特尔主座教堂中的迷宫

Figure 6. Labyrinth in the notre-dame de reims

图6. 兰斯大教堂中的迷宫

Figure 7. Left: plan of the labyrinth in the Notre-Dame de Reims; right: plan of the library in The Name of the Rose

图7. 左:兰斯大教堂迷宫平面图;右:《玫瑰之名》中图书馆平面图

霍斯特·福尔曼(Horst Fuhrmann)说,《玫瑰之名》中的中世纪不是一个时代,而是一种生活方式 [10]。史实与虚构融合在一起。也许埃科只想以史为镜,用这样的一个时代来表达一些对当下的思索。

3.2. 埃柯的建筑符号理论

小说《玫瑰之名》大量体现了埃科的建筑符号理论。语义学的“符号研究”是这样被定义的:“人通过比较符号的意义来研究符号。” [11] 埃科的符号模型表明,象征会通过其与客体之间的关系让人注意到客体本身(见图8 [8] )。

建筑符号作为非语言类的符号更多指向建筑学意义。它是“物质性的符号载体”(Signifikant),也表现了符号客体(Signifikat)的具体内容。建筑符号的具体内容即是表达性客体的功能。在埃科看来,表达性客体的功能分为两种:第一种功能是“建筑学的外延”,即“原始的应用功能”;第二种功能是“建筑学的含义”,即指在应用功能之外,建筑客体还能传达其他的信息 [12]。

和所有其他的图书馆一样,埃科小说中的图书馆的第一种功能,即应用功能,也和众多其他图书馆一样是“贮存和借阅图书的地方”。区别在于,此处的图书馆同时是一座迷宫。因此,它多了一个应用功能,即“误导”。第一个应用功能起了传播知识的作用(引导),而第二个应用功能则掩藏了真理(误导)。这就是图书馆/迷宫这个建筑符号所体现的矛盾。下文将通过对《玫瑰之名》中图书馆的这两种相互矛盾的功能的分析来探讨作者如此设置的目的。

3.2.1. 符号1——图书馆

1) 精神需求的满足

分析图书馆势必要先观察主楼。主楼是修道院的主体部分,内有厨房、饭厅、手抄室和图书馆。厨房和饭厅在底层,手抄室和图书馆分别在二、三层。主楼的结构说明,图书馆作为“上层建筑”位于人的基本需求之上。底楼的厨房和饭厅用于满足人的生理需求,楼上的图书馆则传播知识,是为人的“精神食粮”。故而小说中的图书馆表达了“精神需求的满足”。

2) 宇宙

如小说中的“盲者先知”——布尔戈斯的霍赫(Jorge von Burgos)所言,图书馆“既是真相、也是谬误的见证”(82)。它同时保存着基督徒与异教徒的著作——真相之书和谎言之书:

“一切与经文有关的评论和阐述,都必须加以保存,因为它神圣的经典增添了荣耀;断断不能摧毁大逆不道的学说。因为,我们只有将它保存下来,它才有机会成为一个对立面;那些能够向它反驳的人才能在我们的天主作出抉择的时候,用我们天主所选择的方法向它挑战。”(250)

威廉也称赞图书馆是极出色的,它所收藏的书涉及各个领域:圣经、修辞、自然科学、数学、古典、中世纪、修道院神学等等。威廉对图书馆所持功能的看法与霍赫正相反。他认为,图书馆不该把这么大笔知识的宝藏私藏起来。如果知识的宝藏不能对学者开放,修道院就是有罪过的。威廉和霍赫两人虽然对图书馆的功能看法不同,然而有一点是他们达成了共识:图书馆应当包罗万象。因此,《玫瑰之名》中图书馆的建筑学含义(第二功能)为“宇宙的可能性”。

3) 矛盾

小说中的图书馆体现了多处矛盾:它藏书丰富却不供读者使用;它有完整的书目,然而书目的编排没有图书管理员的帮助根本没法弄明白;图书管理员不是帮助读者,而是阻碍读者自由地借书阅读——只能由管理员来决定修道士们能读什么书;修道士们“生活在书中间”(73):他们整日“阅读、翻译、抄写、画插图” [7],永远在寻找新文本以扩充图书馆的藏书和提高图书馆的名声,与此同时他们却不能踏进图书馆半步。图书馆成为禁地,将知识与真理藏于它厚重的墙后,这使它看起来“阴森可怕”(181)。它与一个图书馆应有的使用功能完全相违背,正如阿德索评价的那样,也许最初,这个图书馆的建立是为了“保护它所拥有的书籍,然而现在,它却是埋葬了这些书籍”(248)。《玫瑰之名》中的图书馆既是宝库,也是坟墓,它的禁令反倒唤起了人的好奇心和对知识的渴求。

3.2.2. 符号2——迷宫

1) 心理空间

文学文本中的迷宫很多时候是心理的迷宫,让人迷惑和惊慌。迷宫既是一种建筑表现,也是隐喻。埃科描绘了以下场景:

威廉说走出去。说起来当然比做起来容易!唯一的出口在东塔,可是我们现在又在哪儿呢?我们彻底迷路了!我们一直在四处乱走,再也走不出去的恐惧在心头放大。我的双腿发软,伴随着反胃。威廉一直在照顾我,同时为自己有限的知识感到羞愧[……] (109)。

这段描述刻画了主人公在迷宫中的担忧和恐惧。我们可以感受到,在文学作品中设置一个错综复杂的迷宫,可以放大人心理上的不确定和焦虑。作为一部侦探小说,《玫瑰之名》不仅为主人公建立了一个焦虑的心理空间,同时也让读者通过迷宫感受到了小说中人物的无助。

2) 中世纪的怀疑和绝望

《玫瑰之名》的故事发生在14世纪,中世纪晚期。这是一个充满刺激、内部四分五裂的时代。教皇的统治在这个时代迁移到了亚维农(Avignon) (注5),天主教会大分裂、教权与皇权的争斗也发生于此时。此外还有“神秘主义内在化与宗教革新之争、异端异教与宗教审判之争、颓废与贫困运动之争、自然科学崛起与经院哲学之争” [7]。最后,毁灭性的流行病也在这个时代肆虐。主人公威廉说,这是一段黑暗的历史,一段绝望蔓延、崇拜魔鬼的历史。同时,人类在此时也站到了十字路口,两种不可调和的力量相互对抗:基督经院哲学与启蒙运动、教条主义与理性、信仰与科学……一言以蔽之,这是中世纪与近代的对抗。相应的,在小说《玫瑰之名》中,霍赫和威廉正是这两股力量的代言人。人们处于这个时代,如同身处一个巨大的迷宫——什么都是不确定的,都有无限的可能。因为害怕会撞到死胡同,人们不知道该选哪条路走,而出口在一片迷雾之中。小说中的迷宫恰如其分地表达出这种充斥了怀疑和绝望的时代特点。霍赫的一句话概括了此间联系:“这围墙之中发生的可怕的事(指修道院的接连命案),揭示了我们在这个世纪的命运”(250)。

3) 死亡主题

最早的迷宫,即古典时期希腊的米诺斯迷宫,已和死亡相关联。半人半牛怪米诺陶生活在迷宫中心,吃掉每个进入迷宫的人。除忒修斯外,没有人活着走出迷宫。因而迷宫概念自诞生起就象征了死亡。

死亡主题也贯穿了《玫瑰之名》整部小说。凶杀案屡次发生,修道士们按“七声号角”描述的方式(注6)相继死去,幕后黑手霍赫在小说末尾亦葬身火海。威廉和阿德索虽然最终解开了凶杀案之谜,然而他们并没能阻止任何一桩惨案的发生。恐怖的气氛笼罩了修道院,主人公隐约感觉到这一系列的凶案和亚里士多德的《诗学》第二册(注7)有关——这本被涂上了毒液的书藏于图书馆(也即是迷宫)深处。因而“迷宫”在《玫瑰之名》中亦象征了死亡。类比米诺斯迷宫,被命名为“非洲尽头”的房间可以看作是整座迷宫的中心,而它所藏的沾上了剧毒的《诗学》第二册的地位则近似怪兽米诺陶了。

4)矛盾

迷宫本身是一个矛盾体:它看似杂乱无章,实际上却“不但是杂乱而不可解的世界的密码”,更是“依据‘建筑学–数学’规则而建的几何图形” [9]。小说中的迷宫同样体现了这个矛盾。威廉和阿德索一走进迷宫便彻底迷路,然而,当他们从外部仔细观察迷宫的时候,却发现,这座迷宫是规则的:它有正四边形的地基,四边形的每个角上各扩建出一间正七边形的塔楼,使得建筑整体成为一个可设想的八边形——迷宫展示出了它的几何之美。威廉评价道,这座迷宫图书馆拥有“极致的混乱和极致的秩序”(136)。矛盾之美让迷宫显得既有破坏感,也有建设感,既让人害怕,也让人兴奋。

3.2.3. 作为迷宫的图书馆——关联与矛盾

在小说《玫瑰之名》之外,“图书馆”和“迷宫”这两个概念本身也有联系。对于博学的知识分子来说,世界的文学就是一座森林,一座迷宫。所以,贮藏了一切知识的图书馆即是“迷宫的一种特殊形式” [9]。这种关联首先在博尔赫斯的《巴比伦的图书馆》(La biblioteca de Babel)中被提到:

宇宙(或者也称为图书馆)由无限的六角形长廊组成。中间是一座巨大的、围着极矮的栏杆的通风井。在长廊的每个角上都能仰望上面的和俯瞰下面的楼层,无边无际 [13]。

在这段简短的叙述中世界被描绘为一座书的迷宫——一座由六角形相连的无限迷宫。这描述在《玫瑰之名》中被实体化。小说中的图书馆藏书不计其数,包罗万象。它们被存放于五十六个按一定规则排列的房间之中。哪本书放在哪儿,“取决于各自的房间以及它周围房间的排列组合” [14]。理论上,有无限的排列组合。书也好,房间的排布也好,它们共同构成了一个迷宫,象征了至高至善至美。同时,也可把书中的图书馆理解为一个“位于未知领域和异教地狱边界的隐藏的王国”(116)。图书馆是一个微观意义上的小宇宙,它是宏观宇宙的反映,是“世界层面上的迷宫符号” [14]。图书馆没有尽头,迷宫亦如此。世界、图书馆、迷宫,实际上是一致的东西。

另一方面,图书馆和迷宫间的矛盾之处也显而易见。如前文所述,图书馆的第一个特征(Signifikant)是“收藏和借阅书籍”,在小说《玫瑰之名》中,它也指知识的传递。而迷宫的第一功能为“误导”,在小说中也即掩盖知识。与此第一功能相对应的便是图书馆的“严禁踏入”禁令了。小说中的图书馆和迷宫是一个整体,然而在建筑学意义上图书馆/迷宫的实用功能是相悖的。这使得《玫瑰之名》里的图书馆集希望与绝望一身。这一无法解决的矛盾延伸出了图书馆/迷宫的第二功能——“难以理解的和充满秘密的地方” [8]。埃科的图书馆是一个“负面模型”(Negativmodell) [15],它贮藏知识但不展示,某种程度上把读者当作敌人。当然,也可以有另一种诠释:

图书馆代表了书的世界,迷宫则是宇宙的符号,在那里有数不尽的书籍,不是一眼可以望尽的。要读者读完全部的书籍,甚至只是找全这些书籍,都是苛求了。小说尾声中迷宫的覆灭表达了“人类智慧相对混沌宇宙而展现出的渺小” [16]。

3.2.4. 毁灭

小说末尾,图书馆乃至整个修道院在大火中毁于一旦。图书馆在火灾中难以及时得到救护,不仅因为它易燃的木制结构,同时也它在修道院中的神圣地位:

一开始没人明白我是什么意思(打水过来)。这儿的修道士已经习惯了把图书馆当成一个神圣的、不能靠近的地方。于他们而言,图书馆会像哪间农家小屋那样遭到(诸如火灾之类的)庸俗的不幸,是根本不可想象的。(301)

所以最终大火把图书馆燃烧殆尽,其悲剧意味显得尤其强烈。图书馆的毁灭不但是威廉阻止凶杀和想要保护真理的失败,也暗喻了“启蒙和现代的失败” [7]。霍赫和威廉是那个时代两种互不能和解的意见的代表人物:对于基督教和启蒙运动他们完全持对抗的观点。在威廉看来,霍赫甚至是反基督的——他的容貌因憎恨哲学而扭曲。他“因虔诚、因对上帝或‘真理’的爱而陷入疯狂”(304)。霍赫虽然葬身火海,然而图书馆的焚毁却是他的胜利——他成功阻止了人们读到亚里士多德的《诗学》第二册和其他的科学,让“理性坍塌” [7],并由此阻碍了人们迈向启蒙和现代。不过另一方面,图书馆/迷宫的毁灭也象征了中世纪的衰竭和崩溃,因为修道院和图书馆正是中世纪的一个缩影。总而言之,图书馆/迷宫的毁灭也意味着“整个符号宇宙的陷落” [7],而其暗含的末日启示则“寓意了每一种文化的毁灭” [7]。

4. 图书馆/迷宫在电影《玫瑰之名》中——电影的改编及其效果

1986年10月16日,德国、意大利和法国三方合作的电影《玫瑰之名》在德国电影院上映。电影极其注重道具的真实感,出色营造出了“中世纪氛围”。在电影中,书中的许多场景都经历了一定程度的改编,图书馆/迷宫也是如此。

1) 电影原创情景:图书馆门口

为了探查一系列死亡事件的线索,威廉和阿德索想要进入图书馆。在图书馆门口,他们被管理员——希尔德斯海姆的玛拉基(Malachias von Hildesheim)——告知了禁令。威廉和玛拉基间出现了如下对话:

威廉:玛拉基兄弟,我请求你们的帮助。[...]贝伦加尔兄弟在这里吗?

玛拉基:不在。

威廉:啊哈……那么你们知道,我……我们在哪儿能找到他吗?

玛拉基:不知道。

威廉:他可能在这楼上吧。在……图书馆里?

玛拉基:不在。

威廉:我特别好奇,想看看图书馆……可以吗?

玛拉基:不可以。

威廉:为什么不可以?

玛拉基:这是我们修道院一条严格的规定。没人可以进入图书馆……除了我自己,还有我的助手。

威廉:我明白了。谢谢。

(场景时间0:54:21)

这里是一处非常重要的改编:小说中,威廉在自己的房间中被告知了图书馆禁令。而电影中则把禁令可见地呈现在了“侦探威廉的调查正要开始的地方” [17]。图书馆大门也是一道界限象征,它通过禁令把威廉和凶杀案的解答隔开。此外,如果我们把图书馆看作知识和理性的符号,那么这道门在这里则既是通往知识和理性的钥匙,也是阻碍。

2) 阿里阿德涅线团

威廉和阿德索进入图书馆/迷宫后很快迷了路,通过在岔口做标记的方式他们最终找到了出口。这是一个聪明的办法,但是很难在电影里表现出来——影片里的角色还得花时间来解释如何做的标记。对观众来说,在几分钟时间内理解书中的标记方式是很困难的,因此改编在所难免。

电影里,阿德索把穿的衣服拆出一个线头勾在某一道门上(场景时间1:14:22)然后朝迷宫深处走。后来威廉和阿德索正是沿着这衣服拆出的线走出了迷宫。这很容易让人联想到古希腊神话中的阿里阿德涅:她给了英雄忒修斯一个羊毛线团,而后忒修斯依靠线团的引导走出了米诺斯迷宫。影片中阿德索勾在门上的即是“阿里阿德涅线团”,它让两位主人公穿越迷宫的过程显得更加有趣,同时也表现出了阿德索的智慧。此外,这样的改编在视觉上增强了迷宫的效果。基于空间局限,电影不能呈现每一间迷宫中的房间。而通过线团引导,观众则可以看到迷宫的概貌。

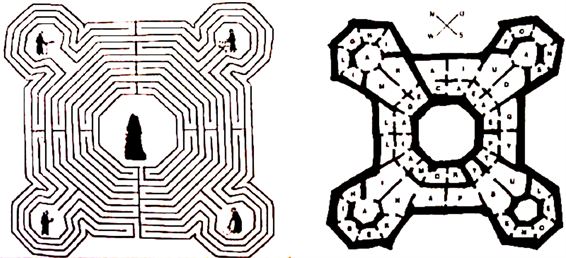

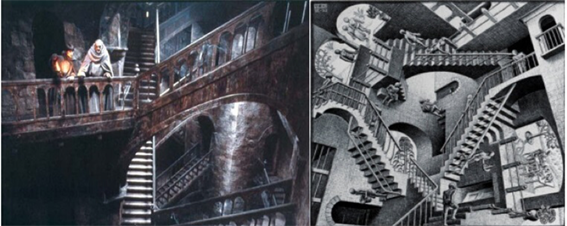

3) 从平面到立体

小说中的图书馆是一个单层迷宫,而电影中的迷宫则表现出立体的多层,数不尽的楼梯和长廊把各个房间连接起来,这是小说和影片中关于迷宫的最大的不同。导言让·雅克·阿诺对此给出了好几个理由:

既然已经有一座塔楼了,为什么迷宫只能是里面的一层呢?[……]如果整座塔楼内部都是迷宫,给人带来的心理冲击则会大得多。[……]平面的迷宫很难用电影表现出来,空间太狭窄,到处都是墙壁,各个角度都会受到限制 [18]。

此外由于《玫瑰之名》和阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《巴比伦的图书馆》(1941)的联系,导演在此也特意表现出了一个“博尔赫斯式的迷宫”。仍需一提的是,电影《玫瑰之名》中迷宫的样式显然同时参考了著名荷兰版画家M.C.艾雪(Maurits Cornelis Escher) (注8)的风格,表现出了“无边际和无限”(图9),逻辑与错乱仅一步之遥。电影镜头用两个半楼层表现出迷宫的各个令人晕眩地角度,而这只是整座塔楼的一小部分。小说中修道院图书馆的“不可预料、无法感知全貌、隐喻了无穷无尽知识”的特点通过多楼层的复杂构建得到了很好的表达。

Figure 9. Left: Scene of library in the film The Name of the Rose; right: Engraving “Relativität” from Escher

图9. 左:电影《玫瑰之名》中图书馆场景;右:艾雪版画“相对性”

然而,从历史真实来说,这样的迷宫是不可能存在的。中世纪的建筑做不到在各楼层各墙面之间自由搭建楼梯,直到18世纪,它才在建筑学上可行。

5. 结论

图书馆是埃科小说《玫瑰之名》中最为重要的场景,它的迷宫形式则尤其值得研究。迷宫式的图书馆是小说的一个重要主题,它一定程度上反映了埃科的建筑符号学理论。

埃科定义了三种迷宫:米诺斯迷宫,花园迷宫和网状迷宫。小说中的图书馆是花园迷宫,它在图书馆/迷宫这一点上表现出了矛盾:一方面图书馆的一般功能是借出书籍和传播知识,而另一方面小说中的图书馆则通过禁令和迷宫结构把知识隐藏了起来。图书馆/迷宫同时隐含了“守护”和“囚禁”。而当我们从“无限性”的角度来考虑,图书馆(因其无尽的藏书)、迷宫(因其无数支路的特点)、世界(也即无尽的宇宙)则是三位一体的。图书馆/迷宫以毁灭告终,“整个符号宇宙” [7] 也因此陷落。

同名电影《玫瑰之名》对图书馆/迷宫场景进行了明显的改编:迷宫被立体化为好几层,其关联不仅是博尔赫斯的《巴比伦的图书馆》,也接近艾雪的版画《相对性》(Relativität)中所表现出的无限性。

埃科把小说背景设定在14世纪,即1327年。小说有许多中世纪的元素,但也存在更多不合年代的设定,因为埃科并不是要写一个真实的中世纪,而是在自己的作品中构建了一个可以折射现状的时代。

可以说,迷宫图书馆是小说《玫瑰之名》的一个重要符号。我们再深入一点探究便会发现,整部小说就是一座迷宫,充满了影射和暗喻。图书馆/迷宫这一构建一定程度上表现了埃科的符号理论,因为许多的符号在迷宫世界中得到了展现。“迷宫是无限的(就像在《玫瑰之名》的图书馆里那样),而人们只能够摸索着新路线不断前行” [14]。

注释

1、《玫瑰之名》原著为意大利语。本篇论文中一切原著的引文由笔者自行翻译,参考的版本为德国翻译家、作家Burkhart Kroeber所译的德语版小说。引文后括号里的数字表示引文所在的德语版小说的页码。

2、米诺斯迷宫为古希腊神话中克里特岛国王米诺斯(Minos)所修建,里面关押着专吃人肉的牛首人身怪物米诺陶(Minotaurus)。雅典人必须每年选送七对童男童女供奉给米诺陶。第三年,雅典王子忒修斯(Theseus)自愿充当祭品,以入迷宫伺机杀掉怪物,为民除害。克里特公主阿里阿德涅(Ariadne)对王子一见钟情,送了一团线球,叫王子将线头系在入口处,防线进入迷宫,以防迷路。

3、海格力斯之柱(Säulen des Herkules,古希腊语:(αἱἩράκλειοιστῆλαι),源于古希腊神话。半神英雄海格力斯必须完成12项英雄伟绩。其中一项,就是到西方牵回巨人革律翁(Greyon,古希腊语:ΓΠΡυωγ)的牛群。这个功绩成为了海格力斯出行当中,走到最西的一次,海格力斯在那里树立了柱子,表示为世界的尽头。今天一般认为海格力斯之柱指的是直布罗陀海峡两岸边耸立的海岬。在文学中,海格力斯之柱象征了对古代和中世纪的知识局限的有意的打破。

4、ante gegem——摩西颁布《十诫》之前;sub lege——摩西颁布《十诫》之后;sub gratia——在恩典(来自于耶稣基督)之下。

5、亚维农(Avignon)位于法国南部,隆河左岸。在克里门特五世到1378年之间的时期,天主教从罗马迁移至此,并受国王控制。后来更出现两地各立教宗的情形(史称“大分裂”)。

6、即《圣经·启示录》中描绘的世界末日:“第一位天使吹号,就有雹子与火搀着血丟在地上。地的三分之一和树的三分之一被烧了,一切的青草也被烧了。[……]第二位天使吹号,就有仿佛火烧著的大山扔在海中。海的三分之一变成血。[……]第三位天使吹号,就有烧着的大星,好像火把从天上落下來,落在江河的三分之一,和众水的泉源上。[……]第四位天使吹号,日头的三分之一,月亮的三分之一,星辰的三分之一,都被击打。以致日月星的三分之一黑暗了[……]第五位天使吹号,我就看见一个星从天落到地上[……]日头和天空,都因這烟昏暗了[……]第六位天使吹号,我就听见有声音,从神面前金坛的四角出來,吩咐那吹号的第六位天使,說,把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。那四個使者就被释放。他们原是预备好了,到某年某月某日某时,要杀人的三分之一。但在第七位天使吹号发声的時候,神的奧秘,就成全了,正如神所传给他仆人众先知的佳音。”

7、《诗学》(希腊语:Περὶ ποιητικῆς,拉丁语:De Poetica)古希腊哲学家亚里士多德的著作,也名《论诗》。《诗学》是西方文明第一部系统的美学和艺术理论作品,为西方文论奠定了基础。《诗学》主要谈及悲剧、喜剧、和史詩。现在只有第一卷<讨论悲剧和史诗>流传下来;讨论喜剧的第二卷不幸地失传。学者认为Tractatuscoislinianus是诗学第二卷的概要。

8、莫里兹·柯尼利斯·艾雪(或译为埃舍尔、艾薛尔) (Maurits Cornelis Escher) (1898年6月17日~1972年3月27日),为知名荷兰版画艺术家,其活跃于意大利、瑞士、比利时与荷兰地区60年间,也正好是欧洲历史上充满混乱与革命的时代。艾雪作品反应出幽微的内心世界,也是他对于当时历史的反思,也反映出他探讨宇宙秩序奥密的渴望。艾雪的版画技术卓越,足以充分善用不同技巧的优点。他以明显的黑、白色对比与精准的线条刻画,树立了与众不同的版画风格;他也创造演绎出复杂奇幻的变形结构,颠覆了自然的规律。艾雪作品中的卓越技术令人惊艳,他经常以重复排列的图形填充画面空间,甚至将平面的画面转变为凹或凸的球面,让图形排列的透视效果更显著。