1. 引言

让我们考虑以下两个案例:甲同学和乙同学是两个中学生,他们正在经历一场挑战——一次数学期中考试。甲同学的成绩非常好,这让他有充分的信心能够在这次考试中取得高分。与之相反的是,乙的数学成绩并不理想,所以他感觉自己这次考试肯定不能及格,就像之前的考试那样。然而,在仔细查看每一道题目后,甲发现试题的难度比自己想象的要难,他开始逐渐担心自己能否取得高分,甚至能否及格了。相反,乙审题后意外地发现这套试题他昨天刚刚做过,而且自己依然记得答案,因此他通过考试的信心开始逐渐增加。最后,不出所料地,甲以刚刚及格的分数通过了考试,这让他觉得非常沮丧,并开始自我怀疑。而乙高分通过了考试,这让他感到非常自豪。然而有趣的是,甲乙两个学生对自身数学能力的信心由于这次考试而导致的变化并没有持续多长时间。几天后,甲对自己数学能力的信心从失败中恢复了,并认为上次考不好只是运气不好,只要认真复习,下次他还是能考得好成绩。相似地,乙对于自身数学能力的乐观估计也没能坚持下去,他现在又逐渐开始担心自身能否通过下一次数学考试了。有许多中小学老师在教学实践的过程中均观察到了和以上例子中相似的现象——他们学生的某个科目的自我效能会因为某次成功或失败而出现短暂的起伏,但一段时间过后又会逐渐恢复为经历成功或失败前的状态。

自我效能(Self-efficacy)指一个人对自己能够成功地执行产生特定结果所需的行为的确信程度(the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce the outcomes) (Bandura, 1977: p. 193),一个人对自己能够在多大程度上执行应对各种特殊情境所需的行动方案的判断(the “judgments of how well one can execute courses of action required to deal with prospective situations”) (Bandura, 1982: p. 122),或个体关于自己调动动机、认知资源和行动方案,以满足特定的情境需求的能力的信念(the “beliefs in one’s capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, and courses of action needed to meet given situational demands”) (Bandura & Wood, 1989: p. 408)。从上一段举出的在教学实践中并不陌生的例子可以看出,就像诸如焦虑和自尊这样具有特质–状态双结构的心理概念一样(Kernis, 2005; Spielberger & Et, 1971),自我效能可能也有两种结构,特质结构部分本文称其为“自我效能信念”(Belief of Self-Efficacy,简称BSE),状态结构部分本文称其为“自我效能觉知”(Perceived Self-Efficacy,简称PSE)。就像上文中描述的中学生的经历那样,本文假设自我效能觉知存在随任务执行过程中出现的成功或失败经历而短暂提升或下降的可能性。自我效能觉知的这种短暂的变化会影响之后的行为,但变化本身却不能长时间保持,不久之后就会恢复到经历成功或失败前的初始状态。这种短暂的变化究竟是真实存在的,还只是一种假象?有任何的证据能够证实它的真实性吗?它都具有哪些特征?我们要如何验证它的存在?本文将集中论述以上问题。我们将首先回顾自我效能觉知可能存在短暂变化的理论和经验证据,并在此基础上提出自我效能觉知的波动理论,然后再系统地介绍该理论的核心概念、假设以及用以验证理论核心假设的实验设计的关键要点。

2. 自我效能存在波动现象的证据

2.1. 理论证据

能够证明两种自我效能结构存在的第一个以及主要的理论证据来自预测和反应控制系统(Predictive and Reactive Control Systems, PRCS)理论(Tops, 2014; Tops et al., 2015)。PARCS理论假设人类大脑中存在独立的神经系统以应对不同类型的环境和情景。预测控制系统(predictive control systems)专门用于应对高资源、可预测、熟悉和稳定的环境,为此,系统中有一套内部关于世界和自我的信念模型,这些模型通过根据经验逐步更新来保持稳定。与之相反,反应控制系统(reactive control systems)专门用于应对低资源的、不可预测的、不稳定的和新奇的环境。该系统受到来自于当前情景(比如当前的资源、控制和自我效能水平)和总体感觉状态信息的引导,反映了短暂的资源、威胁和需求。一方面,预测和反应控制系统被定义位于大脑的非常基本的层面(脑神经系统),并且包括了非常多涉及行为控制的区域(Tops, 2014)。另一方面,自我效能是一个与行为控制密切相关的动机概念。因此,一个合理的推测是自我效能判断可能是预测和反应控制系统的一部分,或至少和该系统在脑区域上有某种程度的重叠,因此应该能够表现出某些和该系统相同的特征,比如同时存在缓慢和快速的更新系统以应对不同的情景。

额外的支持BSE和PSE存在的理论证据来自平行加工理论(parallel processing theories) (Arieli et al., 1996)。该理论预测自我心理标准对情景信息的变化高度敏感,并且人们会立即使用提示情景信息变化的线索来评价他们的身份,成就价值和能力。此外,已有一些研究发现,自尊作为一种自我概念,随时间变化表现出不稳定性(Kernis, 2005; Kernis et al., 1991)。从这一证据中可以推测,就如同自尊,自我效能同样作为自我概念的一部分,可能同样具有对即刻环境变化敏感的、不稳定的成分,即PSE。综合考虑,以上来自理论的证据提示自我效能存在相互矛盾的两种类型的可能性,即BSE和PSE。前者要么几乎不随新奇经验而变化,要么随熟悉的经验缓慢变化。而后者能够被任何强有力的经验而改变,无论这些经验是否为个体熟悉。这意味着任何熟悉的日常经验,比如面试、演出、约会或者是玩一局电子游戏,如果在每天的日常生活中只发生一次,可能不会导致BSE的明显变化,但是却会引起PSE的短暂变化。而任何强有力的经验则会同时导致BSE和PSE的变化。

2.2. 经验证据

与明显地提示存在BSE和PSE两种类型自我效能的理论证据相比,经验证据并不能充分地证明PSE的存在。具体来说,当前自我效能的经验研究可以被大致分成三种类型:第一种类型的研究将关注的焦点集中于持续不断的定义新的人类能力领域对应的自我效能。鉴于人类几乎有无限种能力以及无数尚未挖掘的潜能,这种研究思路一直以来都是热门。近30年来,自我效能在从比较综合的能力领域,比如学习(Kondo, 1999; Pintrich & de Groot, 1990)、企业管理(Boyd & Vozikis, 1994; Chen et al., 1998)投资(Forbes & Kara, 2010; Moores & Chang, 2009)和求职(Saks et al., 2015; Zikic & Saks, 2009),再到非常具体的能力领域,比如避孕套使用(Parsons et al., 2000),因特网使用(Kim & Glassman, 2013; Kuo et al., 2014),以及外语写作等(Jones, 2008; Woodrow, 2011)。因此,可以毫不夸张地说,每有一种人类的能力,就有一份专门用于测量其对应自我效能的问卷已经编制或正在编制的过程中。然而,上述研究关注的重点在于定义和测量新的自我效能,以及用其结果来预测行为,而不在于观察自我效能的变化。因此这些研究大部分都把自我效能当成一种静态的、稳定的特质性特征,用来预测对应能力的表现成绩,而不是把自我效能当成一种可以随经验短暂变化的状态型特征。因此,这一条研究线索链不能作为支持PSE和其波动现象存在与否的经验证据。

第二条研究线索涉及新奇任务引发的自我效能体验,研究中被试执行的任务均为被试之前几乎没有相同经历的新奇任务,比如海军防空模拟任务(Nease et al., 1999)、回文构词任务(Tolli & Schmidt, 2008)、赛车模拟任务(Beattie et al., 2016)、肌肉忍耐任务(Taylor, 1989; Weinberg et al., 1981)和高尔夫球击球任务(Beattie et al., 2014)。所有的研究发均现了自我效能的变化。然而,考虑到这些任务对于被试来说几乎是之前完全没有接触过的任务,因此任何自我效能的变化应该同时包括BSE和PSE的变化,但是这些研究并没有尝试去区分这两者。因此,它们也不能作为PSE是否存在波动现象的可靠证据。

第三条线索链来自于使用被试熟悉的任务来引发自我效能变化的研究。这些研究包括减法运算(Bandura & Schunk, 1981; Schunk, 1982, 1983)、因特网使用(Chiou & Wan, 2007)或者考试(Chang, 2017)。考虑到在执行熟悉的任务时,被试的任何自我效能变化体现的应该是并且只是PSE的变化而非BSE的变化。因此这些研究可能可以为PSE的波动现象的存在提供更加强有力的证据。然而遗憾的是,这些研究中没有一个试图追踪测试研究中出现的自我效能变化是否会在实验结束后随着时间的流逝而逐渐恢复为初始状态,因此我们尚不能辨别这些研究中发现的自我效能变化究竟是否真的就是假设的PSE波动现象,亦或是存在其他可能。

自我效能波动假设最直接的证据来自罗莹秋和侠牧(2019)的一个关于波动现象的初步实验。该实验采用自我反馈任务,让大学生想象自己在进行英语考试时遭遇了诸如听力听不清,阅读看不懂,作文写不出等各种挫折,以此探测在经历了失败后,被试的自我效能是否会发生短期的降低。实验结果符合预期,想象消极情境会降低大学生的英语考试自我效能,并且通过想象与英语考试无关的一个月经历后,这种下降出现消退的趋势。这些结果初步证明了自我效能存在短期波动现象。但是在该研究中,所谓的“间隔一个月”是被试想象出来的,而并非实际上的时间间隔。在后续研究中,侠牧和其同事(in review)以初中生为被试,使用虚假反馈范式探索中学生数学自我效能感是否在执行任务过程中会由于积极或消极反馈的出现而表现出短暂的波动现象。实验结果表明积极反馈组反馈后测量的数学自我效能感强度显著大于反馈前,与之相反,消极反馈组反馈后测量的数学自我效感强度能显著小于反馈前。此外,后续追踪研究发现,数学自我效能感的这种由反馈导致的强度变化是短暂的,在反馈结束一周后会恢复到反馈发生前的初始状态。自我效能的波动论因此得到更加严谨的实验验证,但单凭两个实验仍不足以说明自我效能的波动现象确实存在,特别是,在这两个研究中,均没有对BSE和PSE进行严格的区分,因此,PSE都波动现象是否存在依然需要积累更加多的实验证据才能确定。

3. 自我效能波动理论的核心概念

综上所述,来自理论的证据已经清晰的提出了自我效能存在自我效能信念(BSE)和自我效能觉知(PSE)两种结构的可能性,但是自我效能领域的经验研究却看起来默认只存在一种自我效能,那就是BSE。也即是说,目前的研究中,没有一个尝试明确地、完全地和系统地验证PSE的存在。然而,忽视自我效能的状态结构以及其独特的波动现象存在的可能性将会让当前的自我效能理论无法完备的解释某次成功或失败经历可能会引发短暂但显著的个体自我效能变化,以及由于这种变化导致的接下来对应行为表现的各种变化,比如难度选择、坚持程度以及最终的成绩等。考虑到人的一生中几乎不可避免的会遭遇许多短期的成功或失败,这一忽视将可能会是当前自我效能理论的一个潜在的重大缺陷。因此,有必要提出一个专门用于描述自我效能短期变化现象的理论,以及基于该理论推导出的可以检验的若干假设。在文章接下来的部分将对自我效能的波动理论以及基于BSE和PSE的特征的五个核心假设进行详细的描述。

3.1. 反馈

班杜拉认为自我效能的发展基于技能和积极经验的获得(Bandura, 1977)。然而,研究发现自我效能并不一定会随积极经验的积累而增加,有时候,它甚至会随经验而降低(Fisher, 2014)。我们认为导致这一现象的原因在于“经验”这一概念可以由它的效价进一步的被划分成积极和消极两种类型。积极经验促使个体相信他们有能力完成特定难度水平的任务,然而消极经验让他们相信自己缺乏完成任务的能力。因此,自我效能(同时包括效能信念和效能觉知)不仅会随积极经验而增加,而且会随消极经验而减少。在波动论中,积极或消极的经验被称为反馈(feedback),它具有许多特征。首先,在经典和常规概念中,反馈往往是任务的结果,但在波动论中,反馈却有更加宽泛的含义。它不仅可以指任务的最后结果,同样也可以指任务执行过程中发生的任何事件,比如在一场演出中,歌手在唱完一首歌后得到观众的热烈掌声,或是一个求职者在面试过程中回答完一个问题后,面试官对其投来赞许的目光。它甚至能够在任务执行前就发生。其次,Bandura预测自我效能有四种类型的来源,它们分别是:掌握性经验(mastery experiences)、替代性经验(vicarious experiences)、言语说服(verbal persuasion)和身体状态(physiological state) (Bandura, 1982)。所有的这些经验来源在波动论中都可以视为某种类型的反馈。除此之外,波动论预测还存在一种非常特别的反馈形式。想象一下你正在参加一个求职面试或一项入学考试,现在还有几分钟时间你就要入场了。为了让自己变得更有自信,你会怎么做?在这样的情况下,一个常用的有效策略是努力回忆个体以往的成功经历,或是想象他们将来取得成功的状态以增强他们执行任务前的自我效能水平。同自我效能经典理论中其他的经验来源不同的是,个体不需要一个客观存在的刺激来产生反馈,他或她能够仅仅通过自己的想象或回忆来产生反馈。波动论中这种类型的反馈叫做——“自我反馈”。

3.2. 自我效能信念

自我效能信念(Belief of Self-Efficacy, BSE)指个体在平日里对自己是否能将自身所具有的能力或技能组织成有效的行为,以解决特定领域的任务目标的一种不易随时间变化的、相对稳定的信念。自我效能信念的变化是缓慢且稳定的,而且其强度的大小取决于反馈的积累程度。在能力形成的早期阶段,由于缺乏对应的反馈经验,特定任务的自我效能信念是不稳定且不客观的。因此,甚至只要单独的一次强有力的积极或消极反馈就足以引发自我效能信念一次剧烈和持久的变化,这种变化当反馈结束后并不会消失。在波动论中,这种变化叫做“自我效能的发展(The development of self-efficacy)”。发展一词和它在心理学中的经典概念一致,指的是某种变量发生了持久稳定的变化,无论该变化是积极的还是消极的。然而,随着个体不断的执行相同或相似的任务,反馈经验持续获得积累,自我效能信念发展的速度会越来越变得缓慢。最终,与之前研究中提到的其他自我概念(Jennings et al., 1981; Ross et al., 1975; Walster et al., 1967)的发展规律相似,自我效能信念会变得相对稳定,不再易受单次反馈的影响而发生变化。比如,在儿童刚开始学习四则运算时,由于缺乏反馈经验,因此他们的数学效能信念(具体的说是四则运算效能信念)会随着每次学习过程中遇到的成功或失败而剧烈起伏,往往可能上午在学校里由于作对几道题而信心满满,到了晚上回家做作业时却又因为粗心算错了几题而使信心一下子跌倒谷底。但是经过了几年的数学学习后,在大量反馈经验(无论是成功还是失败)的积累下,他们的数学效能信念开始逐渐稳定下来,再不会因为某一次题目做对或做错而出现巨大的起伏。

为了便于讨论,在接下来的论述中,除非有特别指出,否则所有文中出现的自我效能信念均特指其得到了充分发展,即获得了大量反馈经验后的稳定的形式。此外,和自我效能的经典概念(Bandura, 1982)相同,自我效能信念同样具有量程(magnitude)和强度(strength)两个维度。其中前者指的是个体认为自己能完成的任务难度水平总数(假设任务存在多个难度),比如,一次考试有及格、良好和优秀三个等级。而被试认为自己能够达到良好,那么他的自我效能量程即为2 (包括及格和良好两个量程);后者指的是个体对自己在特定量程(即特定任务难度)下执行任务的信心程度,以及所有量程下信心强度的总和。测量自我效能信念的一个例子如下:

1) 平日里,我是否相信自己能够在数学考试中取得A?

是的()不是()

2) 我对以上选择的信心程度是:____(0%~100%,0%意味着自己完全没信心,而100%则意味着完全有信心,数值越高,则代表完成任务的信心越高)。

在这两道题目中,第一题测量的是被试是否在特定难度水平(A等级)上通过数学考试,属于量程测量,而第二题则进一步测量若被试在第一题选是,则具体的完成任务的信心有多强,属于强度测量。量程和强度的测量也可以合并成一题,如:

平日里,我相信自己能够在数学考试中取得A的信心强度是____(0%~100%,0%意味着自己完全没信心,而100%则意味着完全有信心,数值越高,则代表完成任务的信心越高)。

由于单一判断形式能够提供同样重要的信息,而且测量相对于两题测量省时省力,因此单一判断形势已经成为量程式自我效能测量的主流形势(郭本禹,姜飞月,2008)。

在波动论中,特定任务难度水平上的效能信念反映了个体对其任务相关的反馈史引发的效能强度的平均估计。具体来说,波动论假设当个体需要对其特定领域中的特定任务水平下的效能信念进行评定时,他首先会仔细的评价个人经历史上每次任务相关反馈(无论是积极反馈还是消极反馈)引发的效能强度。这种对效能强度的评价同时受到多种因素的影响,比如个体的能力观(能力是一层不变的还是可以持续发展的) (Wood & Bandura, 1989)、归因风格(Dimotakis et al., 2017)以及对反馈的接受程度(Dimotakis et al., 2017)。紧接着个体会将所有反馈史引发的效能信念强度总和除以反馈总次数来平均这些效能强度值。比如说,如果一个短跑运动员尝试在10秒中的时间内跑完100米的距离,他尝试了6次,其中有一半获得了成功(积极反馈),因此引发了高强度的效能体验,我们假设其值分别是(75,80和85)。另一半则失败了(消极反馈),因此引发了低强度的效能体验,我们假设其值分别是(45,50和55)。最后,这名运动员在10秒内完成100米短跑这个特定难度的特定任务的自我效能信念的最终强度值就是 (75 + 80 + 85 + 45 + 50 + 55)/6 = 65。

然而,以上介绍的个体对自我效能信念的评估过程只是一个理想模型。在现实的情景中,为了优化评价的速度,波动论预测个体对其执行特定任务的自我效能信念强度的判断并不会像理想状态那样精准。更常见的情况是,个体会使用一种“估计”的方法,而不是“计算”的方法来评价自己的效能信念强度。具体来说,首先,任何相似或不那么重要的反馈可能被迅速的分成同一种类型,它们被重构成具有相同的效能信念强度,因此,个体接下来在效能信念评估中只需要估计反馈的次数,而不再需要回忆每一个反馈的不同强度即可估计出平均效能强度,这将极大提高评估的效率。比如说,上文提到的短跑运动员在现实情景中更可能的做法不是准确的去回忆每一个成功或失败反馈经验引发的效能强度值是多少,取代而之的是,为了加快评估速度,他会简单的把所有三次成功经验引发的效能强度体验知觉成相同的数值,我们假设是80。类似地,个体会把另三次失败经验引发的效能强度体验也知觉成相同的数值,我们假设是50。最后估计效能信念总平均强度是(80 + 50)/2 = 65,和理想状态相比,尽管值没有变化,但是估计的时间却缩短了。

此外,反馈史中每一个反馈的记忆质量取决于它发生在哪个难度水平。水平越高,对该成败经验的编码就越深刻,被试回忆它的细节时也就越准确。试想一下,你可能会对高考考上发生的一切都历历在目(不管你高考考得如何),但却回忆不起高三某次随堂测验时的情景。其次,在现实生活中,甚至当反馈的次数是在效能信念判断中唯一需要回忆的项目时,这个数目可能也是估计出来的,而不是计算出来的。比如说,一个游泳运动员在过去的职业生涯中一共练习了50秒内完成100米自由泳1000次,其中900次他完成了目标,而其余的100次则失败了。如果我们让他判断自己对于此特定难度水平下特定任务的效能信念,那么这名游泳运动员可能不会精确的回忆他过去到底成功了多少次,失败了多少次,他只会有一个概括但明确的印象,那就是:自己任务成功的次数要远多于自己失败的次数,而仅仅是这样一个印象就足以够他作为高效能信念强度的判断依据了。最后,波动论假设,如果成功或失败的反馈经验在反馈经验史中远多于另一种,那么个体倾向于在效能信念强度评估中直接忽视较少的那一种反馈引发的效能强度体验。比如,如果一个投篮手投三分球100次,成功了99次,只失败了一次,那么他很可能不会把这次偶然的失败纳入自己对投篮这个任务的效能信念强度判断的经验集合中。

3.3. 自我效能觉知

如前文所述,波动论假设存在一种完全动态和不稳定的自我效能类型,它反映了个体当下对自己能否将自身的能力或技能组织成有效行为以解决特定领域下的任务目标的一种即刻判断。波动论把这种类型的自我效能称之为“自我效能觉知”(Perceived Self-Efficacy, PSE)。

与自我效能信念类似,自我效能觉知也有量程和强度两个属性,并且它们的含义与在自我效能信念中的含义相同。下文是一个自我效能觉知测量的例子:

1) 此时此刻,我是否相信自己能够在数学考试中取得A?

是的( ) 不是( )

2) 我对以上选择的信心程度是:____(0%~100%,0%意味着自己完全没信心,而100%则意味着完全有信心,数值越高,则代表完成任务的信心越高)。

在这两道题目中,第一题测量的是被试是否在特定难度水平(A等级)上通过数学考试,属于量程测量,而第二题则进一步测量若被试在第一题选是,则具体的完成任务的信心有多强,属于强度测量。与自我效能信念一样,自我效能觉知同样可以使用单一题目测量,例子如下:

此时此刻,我相信自己能够在数学考试中取得A的信心程度是:____(0%~100%,0%意味着自己完全没信心,而100%则意味着完全有信心,数值越高,则代表完成任务的信心越高)。

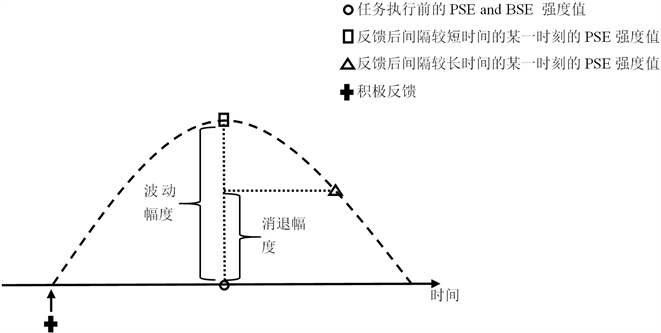

Figure 1. Different reactions of BSE and PSE after experiencing feedback predicted by fluctuation theory

图1. 波动论预测的BSE和PSE经历反馈后的不同的反应

从例子中可以看出,测量自我效能觉知的题目和测量自我效能信念的题目在内容上非常相似,它们之间的唯一区别在于前者测量的是平日里的效能体验,而效能觉知测量的则是此时此刻的效能体验。从图1可以看出,波动论预测对于每个人来说,特定任务中特定难度水平下的效能信念和效能感强度值在个体没有经历反馈时是完全一样的,这意味当没有反馈经验发生时,你“此时此刻”执行任务的效能体验就等于你平日里执行该任务的效能体验。此外,在这种情景下,效能信念和效能觉知的判断都是依据反馈经验史。然而,当面对强有力的反馈时,效能信念和效能觉知的命运完全不同:(稳定的)效能信念在大部分情况下都不会随着单次反馈经验而出现显著的变化,它会在遭遇反馈时保持稳定,但效能觉知则会随着反馈发生变化。这同时也意味着,在反馈到来后那一段短暂的时刻,效能觉知的判断依据主要取决于新进发生的那次反馈,而不再是个体的反馈经验史。然而幸运的是,效能信念和效能觉知由反馈导致的分离现象并不是持久的,当反馈结束后一段时间内又没有新的反馈发生时,自我效能觉知的强度会逐渐恢复到它在遭遇反馈前的初始水平,并最终变得和初始水平一样,也就是变得和效能信念的强度值一样,除非在此过程中,又发生了新的反馈。简而言之,自我效能觉知的动态性体现在两个相反的方面:它的变化随反馈到来而出现,随反馈消逝而平息。

3.4. 波动

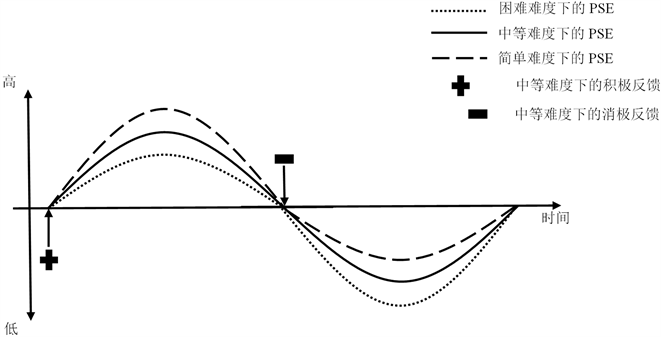

波动论预测每一个强力任务相关的积极和消极反馈会使个体重新评估自己执行该任务的自我效能觉知,这种重评并不是基于对应任务的反馈经验史,而仅是基于当前发生的这次强力反馈。更具体地说,每一个强力的积极反馈都会立刻增强个体的自我效能觉知,每一个强力的消极反馈都会立刻降低被试的自我效能觉知。这种自我效能觉知随每次强力反馈发生动态变化的现象在波动论中称作“自我效能觉知的波动”(The Fluctuation of PSE)。任意两次自我效能觉知测量中的波动幅度通过他们两者的强度差值来计算(见图2)。

Figure 2. The fluctuation and attenuation extent of PSE

图2. PSE的波动和消退幅度

由反馈导致的自我效能觉知波动在加工过程中可能是高度自动化的,因此不易受到认知因素的影响。这意味着当个体在执行任务的过程中遭遇了一次强力反馈后询问个体此时此刻的效能感体验时,他更可能会激动地告诉你“哎,我能行!”或是“唉,我做不了!”,而不是仔细的推理:“嗯……,这次反馈的意义尚不明确,需要对其各方面属性进行进一步谨慎的分析,以决定其是否可以作为衡量我能力的证据。此外,无论反馈是否能作为我能力的证据,仅单次反馈的结果并不能说明什么,我依然需要积累更多的反馈经验才能重新评估自己完成任务的能力。”波动论预测自我效能觉知的这种波动现象会进一步影响个体是否会更改执行任务的难度(如果有此选择),执行任务的动机水平和情绪状态。比如说,如果一个游泳运动员完成了50秒内100米自由泳的任务,那么他在得知自己成功的那一刻和很可能会情绪高涨,并且迫切的想要挑战能否在更短的时间内完成任务。

3.5. 消退

自我效能觉知的另一个不稳定的特性体现在:自我效能觉知的强度值尽管会由于遭遇积极或消极反馈而出现提升或降低,但是当反馈结束后,如果一段时间内没有反馈再次发生,那么其值会逐渐恢复成初始水平。对于短暂提升的效能感,这个过程表现为效能感会缓慢的下降,而对于短暂降低的效能感,这个过程就表现为效能感会逐渐回升。这一过程叫做“自我效能觉知的消退”(The Attenuation of PSE)。如果事实如此,我们不禁询问:在消退的最后会发生什么?就像前文提到的,波动的幅度在反馈消失后会不断变小,并最终变成零,而在那一刻自我效能觉知的强度值也就会重新等于任务执行前的水平(假设在任务执行前并没有发生额外的任务相关反馈)。和波动幅度的计算方法类似,消退幅度的计算方法可以通过使用两次自我效能觉知的差的绝对值进行,其中一次效能感的测量发生在反馈前,另一次可以依据需要选取在反馈发生后的任何一个时间节点测量(见图2)。该值若越接近0,则说明在此特定的时间节点上消退程度越大(即该节点上的自我效能觉知强度值越接近反馈前的初始值)。

考虑到自我效能信念和自我效能觉知是两个非常容易彼此相互混淆的概念,因此有必要对他们的差异和联系进行总结。这也有助于读者进一步理解在波动论中反馈、自我效能信念、自我效能觉知、波动和消退彼此之间的关系。如前所述,在波动论中,自我效能信念和自我效能觉知同属于个体对自身执行任务的能力判断,只不过前者指的是一种平日里的效能信念,而自我效能觉知则是一种此时此刻的感觉。他们两者的关系类似于特质焦虑和状态焦虑(Spielberger & Et, 1971)。此外,尽管反馈同样可以改变自我效能信念和自我效能觉知,但是后者比前者更容易被改变。具体来说,尽管自我效能信念存在被反馈改变的可能性,但是这种变化(即前文说的自我效能的发展)主要出现在能力形成阶段(即缺乏反馈经验的阶段)。而一旦经历了足够的反馈经验,自我效能信念变会稳定,在此情况下它不会轻易被单次反馈经验改变。然而,自我效能觉知不存在一个“稳定期”。强有力的反馈总是能导致自我效能觉知的变化(即自我效能觉知的波动)。此外,由反馈导致的自我效能信念的变化是持久的,这意味着这种变化不会随反馈的结束而消退。与之相反,由反馈导致的自我效能觉知的变化是短暂的,它会在反馈消逝之后也逐渐消逝。效能信念和效能觉知的联系在于,在波动论中假设,在没有遭遇任何任务相关的反馈经验时,它们在同一个任务中同一难度水平的强度对于同一个个体来说是完全一样的,也即是说当你没有遭遇任何任务相关的积极或消极反馈时,你“此时此刻”的效能觉知就等同于你平常的效能信念,因此,只有当反馈发生时它们才会出现分离现象。

3.6. 不同量程中的波动

目前为止,为了便利讨论,所有文中提到的波动都是基于同一个任务难度水平,即同一个量程内的。但在现实生活中,我们要执行的任务往往难度水平多于一个(比如一个电子游戏通常有容易、普通和困难三个难度水平)。这就会带来一个有趣的问题:当我们执行一个普通难度的任务遭遇了成功或是失败时,我们在该任务的困难和简单难度上对应的自我效能觉知会发生什么变化?波动论预测特定任务难度水平上发生的反馈经历不仅会引发同难度的自我效能觉知的波动,同样也会在其他难度水平引发波动。在这样的情景下,不同难度水平上的波动幅度取决于反馈的效价(见图3)。当特定任务难度水平的反馈是积极的,那么它也会在其他任务难度水平的自我效能觉知强度判断上引发积极反馈,与反馈所在的任务难度相比,其他任务难度水平越低,由该反馈导致的积极波动幅度越大,反之,任务难度越高,导致的积极波动幅度越小。与之相反的是,当特定任务难度水平的反馈是消极的,那么它也会在其他任务难度水平的自我效能觉知强度判断上引发消极反馈,与反馈所在的任务难度相比,其他任务难度水平越高,由该反馈导致的消极波动幅度越大,反之,任务难度越低,导致的消极波动幅度越小。这类似于人们在日常生活中常常碰到的例子“简单的事情都做不成,还想什么困难的事情?”以及“困难的任务都能完成,简单的应该更加不再话下”。

Figure 3. The change pattern of PSE in different difficulty after experiencing positive or negative feedback in medium difficulty

图3. 经历中等难度下的积极或消极反馈后,不同难度下的PSE变化模式

总之,波动论假设自我效能具有自我效能信念和自我效能觉知这样一种特质–状态的双重结构。其中自我效能信念有两个发展阶段,在第一个阶段,也就是缺乏反馈经验的时候,它的(强度)值并不稳定,因此会随反馈经验而变化,但即便如此,这种变化也是持久的,并不会因为反馈的结束而消退。随着反馈经验的不断积累,自我效能信念会逐渐过渡到稳定期。这一个时期它的强度值是相对稳定的,不再易随反馈经验而发生变化(但不是绝对)。反观自我效能觉知则没有所谓“发展阶段”的划分,它在任何时候都是不稳定的,都易随反馈经验的获得而发生变化。但这种变化本身也是不稳定的,因为自我效能觉知的值会随反馈结束而逐渐恢复成初始状态。

总结起来就是自我效能信念在形成期易随反馈而变化,在稳定期不易随反馈变化,而且变化一旦发生后就不会恢复成初始状态。自我效能觉知始终易随反馈而变化,且一旦反馈结束后就会逐渐恢复到初始状态。此外,有一种例外情况是在自我效能信念的形成期,当一个反馈出现后,则效能信念和效能觉知都随反馈发生了变化,在这种特殊情况下,则反馈结束后,效能觉知(强度)不会恢复到初始状态,而是变得和变化后的效能信念(强度)一致。有很多心理概念,比如自尊或情绪都具有这样相似的结构。但是不像状态情绪或状态自尊那样,其存在已经得到了大量研究的证实,自我效能觉知以及其波动现象仍然是一个等待验证的假想概念,而不是客观存在。

4. 自我效能波动理论的核心假设

要想完整、系统地验证自我效能觉知和其波动现象的存在,在实验中至少要对自我效能觉知和自我效能信念强度值在不同的时间节点重复测量三次,其中第一次测量发生在反馈前,第二次测量发生在反馈刚刚结束时,第三次测量发生在反馈结束较长的一段时间后(比如一周)。此外,实验还应该在反馈处理的基础上加入一个无(任务相关)反馈的控制组。在此基础上,实验结果应该验证以下六个假设:

1) 效能信念和效能觉知反馈前强度等值假设:反馈前测量的自我效能信念和自我效能觉知强度值应该没有显著差异。

2) 效能信念稳定假设:所有实验中的被试在整个实验开始前,反馈出现后和反馈结束较长时间后的自我效能信念值应该没有显著的变化。

3) 经验来源假设:被试的自我效能信念经验来源于以往执行相同或相似任务的成败经验。被试的自我效能觉知在反馈前测量的经验来源也是以往执行相同或相似任务的成败经验,但在反馈结束后立即测量时,则来源于刚才执行任务时产生的成功或失败经验,而在任务结束较长时间后,其经验来源又会重新变成是以往执行相同或相似任务的成功或失败经验。

4) 效能感波动假设:实验中积极反馈组的自我效能觉知在反馈后立即测量的强度值显著的大于反馈前;消极反馈组的自我效能觉知在反馈后立即测量的强度值显著的小于反馈前,控制组的自我效能觉知强度值反馈前后没有显著差异。

5) 自我效能觉知消退假设:积极反馈组被试的自我效能觉知强度值在反馈结束后应该出现随时间而逐渐降低的变化趋势。与之相反,消极反馈组的被试自我效能觉知强度值在反馈结束后应该出现随时间而逐渐升高的变化趋势。

6) 预期冲突假设:在消极反馈组,具有高效能信念(高于平均值)的被试的效能信念强度值越高,则波动幅度(绝对值)越大;而在积极反馈组,具有低效能信念被试的效能信念强度值越低,则波动幅度(绝对值)越大。

其中第一、第二、第三和第四个假设一起验证自我效能信念和自我效能觉知之间是否存在由反馈导致的功能性分离现象。第四和第五个假设是波动论的核心假设,它们分别验证波动论中的两个关键的现象:自我效能觉知的波动和消退。第六个假设则验证自我效能觉知波动的幅度是否受到反馈前的自我效能觉知强度或自我效能信念强度的影响。我们认为,只有以上六个假设得到全部证实,才能够完美的验证自我效能觉知的波动现象。

5. 自我效能波动论的验证实验设计要点

尽管有许多设计实验的方法可以做到对以上假设的系统验证,但所有这些实验设计应该具有以下四个关键的特征。

5.1. 迅速地测量自我效能觉知

如前文所述,自我效能觉知是指此时此刻被试的效能体验,因此它应该在反馈结束后被迅速测量。迅速一词包括两方面的意思:首先由于可能存在消退现象,因此对自我效能觉知的测量不应该在反馈结束后耽搁太长时间,否则可能在测量前就出现消退。其次,自我效能觉知的测量经常发生在任务还在进行的过程中,因此,它本身的测量过程应该尽可能短,否则它可能会干扰任务的执行。总之,如果研究者想利用波动理论来研究自我效能,那么他应该在设计测量题目数量时尽可能的少。最理想的选择是只有一道题,但这是这可能会导致可靠性不足的问题(Lee & Bobko, 1994)。

5.2. 选择被试熟悉的任务

正如前文所述,由于波动论主要关注的是自我效能觉知的波动,而非自我效能信念的发展,而目前仍不清楚后者是否会影响前者。因此,最合理的选择是在实验中让自我效能信念的强度值保持稳定。效能信念的稳定性高度依赖于反馈经验历史,对于一个特定的任务,以往的反馈经验越丰富(无论是积极反馈经验还是消极反馈经验),对应的效能信念越稳定。因此,如果研究者想要通过实验验证波动论,那么他应该极力降低实验任务的新奇性。研究者应该仔细核实被试是否熟悉实验任务。在一个研究中,研究者使用减法计算作为任务,而小学生作为被试(Lee & Bobko, 1994)。这是一个被试熟悉实验任务的优秀例子,因为小学生无论减法计算能力如何,至少他们都非常熟悉这个任务。此外,研究者应该在正式实验前测量被试的反馈经验历史。那些声称自己不熟悉相关任务的人应该被排除在数据分析之外。最后一个验证方法是比较反馈前后的自我效能信念值,如果是被试熟悉的任务,那么按照波动论的假设,则被试的效能信念强度值在反馈前后应该不会发生显著变化。

5.3. 选择合适的反馈任务

由于波动论假设自我效能觉知的波动是由积极或消极反馈导致的,因此选择合适的创造积极和消极反馈的方式则是验证波动论的实验设计中至关重要的一环。至少有三种创造反馈的方式,它们分别是:虚假反馈范式、难度操作范式和自我反馈范式。

虚假反馈指的是通过向被试提供虚假的成绩、表扬或批评等信息使他们相信他们自己有能力或没有能力完成相关任务。该方法已经在很多研究中得到广泛应用(Eden & Ravid, 1982; Escarti & Guzman, 1999; Newman & Goldfried, 1987; Tolli & Schmidt, 2008)。这个方法要成功的关键在于要使被试相信他们得到的任务成功或失败的信息是真实而不是虚假的,因此在实验结束后,有检验被试对反馈感受的真实性以防止被试对虚假反馈的觉察。

难度操纵是另一种创造反馈的方法。目前已有自我效能的相关研究利用这种方法成功改变了被试的自我效能(Chang, 2017; Chiou & Wan, 2007)。这种方法的基本逻辑是:如果一个任务有不止一个难度(即量程),那么在正式执行任务前先完成一个更加简单的相似任务,这个简单任务对于被试来说即是一次积极反馈,它能导致自我效能觉知的短暂提升。相反,如果在完成任务前先执行一个相对困难的任务,那么这个困难任务对于被试来说即是一个消极反馈。这种创造反馈方法的关键之处在于如何去定义和操作任务的不同难度。一个典型的例子是将数学学习自我效能觉知作为研究变量,小学二年级学生作为被试,小学一年级的数学测验(更容易的任务)作为积极反馈,小学三年级的数学测验(更困难的任务)作为消极反馈。

如前文所述,波动论预测存在一种非常特殊的反馈——自我反馈,不像其他类型的反馈是由客观存在的刺激引发的,这种类型的反馈由被试的自我想象来创造。尽管已有研究利用该方法引发被试短暂的情绪或动机变化(Wacker et al., 2003),即自我反馈在心理学中并不是一个全新的概念,但在自我效能领域罕见有研究使用此方法。利用这种方法来创造积极或消极反馈时,研究者应该让被试在执行任务前回忆他们过去执行相同或相似任务的成功或失败经历,或是让他们想象自己将来成功或失败的执行任务的情景。为了保证被试认真的回忆或想象,研究者应该要求被试把他们的回忆或想象写在纸上。这种方法的一个可能存在的问题是想象的效果——因为无论是回忆还是想象毕竟都不是当下存在的客观刺激,它们的效果也就可能不如真实的由当下的客观刺激导致的反馈效果好。使用这种方法的一个例子是让学生在正式数学考试前想象他们数学考试成功或者失败的情景。总之,所有三种类型创造反馈的方法都有它们各自的优点和自身的局限,因此研究者应该依据自己的兴趣、实验条件和需求来使用它们。

5.4. 选择合适的消退测量周期

如前文所述,波动论预测自我效能觉知在被反馈短暂改变后,又会随着反馈结束而逐渐恢复成反馈前的状态。因此,有必要探测这种消退现象是否发生在验证波动论的实验中。为了实现这一目的,研究者应该在实验结束后继续对任务相关自我效能觉知进行追踪研究(至少包括三次重复测量),之后利用重复测量方差分析或者潜变量增长模型分析数据的随时间变化的趋势,以系统的观察自我效能觉知是否存在消退。但这种研究可能难以进行,因为无法保证在较长的追踪时间内被试不会经历任务相关的反馈。特别是考虑到自我反馈的存在,被试甚至不需要任何客观刺激即可引发任务相关自我效能再次波动。因此,如果研究者无法保证在如此长时间内被试不会经历任何反馈,那么他可以退而求其次,在反馈结束较长时间后只进行一次额外的自我效能测量,并且确保从实验操作结束后到这次测量之间,并没有额外的任务相关反馈发生。如果他发现这次测量的自我效能觉知强度值比反馈后立即测量的要显著更小(对于积极反馈组)或者显著更大(对于消极反馈组),那么也可以在一定程度上说明消退现象的发生。

6. 总结与展望

基于一些理论和前期研究提供的线索,作者提出了自我效能的波动理论。该理论预测存在两种类型的自我效能:其中一种称为自我效能信念(BSE),它是个体关于自身是否具备能力完成某种任务的一种日常信念,是自我效能中相对稳定的成分。另一种称为自我效能觉知(PSE),它指的是个体此时此刻对自身是否具备完成任务能力的即刻判断,是自我效能中不稳定的动态成分。自我效能觉知的不稳定性体现在两方面:它随积极或消极反馈而表现出暂时的提升或降低,即出现自我效能觉知的波动现象。而当反馈结束后,它的强度值又会逐渐恢复到反馈发生前的水平,即出现自我效能觉知的消退现象。我们能够很自然地想象自我效能在日常生活中随反馈而发生短暂变化的情景,就像我们总能很自然地想象自尊或情绪在日常生活中随时会发生短暂变化一样。我们同样相信,对于每个人来说,都经历过自我效能随成功经验短暂提升或随失败经验短暂下降的情况,只要个体仔细回忆,均可以想出这样的情景。因此,令人奇怪的是,目前为止,仅仅只有少量的研究关注过自我效能存在短暂变化的可能性。造成这种现象的原因可能是自我效能觉知的短暂变化很容易和自我效能信念的稳定变化混淆——即波动和发展相混淆。

一旦波动论通过实验得到验证,它就能为研究自我效能提供一种动态的视角,同时也可以促进研究者将他们的兴趣点转移到自我效能的短暂变化以及这种变化给随后的行为成绩带来的影响上。然而,值得注意的是,波动论提出的所有概念和观点,比如自我效能信念、自我效能觉知、波动、消退等均为尚未得到验证的假设,而不是事实。波动论的假设可能是错误的,自我效能可能只有一种成分,自我效能觉知和它的波动现象可能是不存在的,消退可能永远不会发生。但无论最终的结果如何,我们都始终相信波动论提出的假设是广大研究者值得探索和验证的。

基金项目

本研究获广西自然科学基金“中学生学习英语过程中积极或消极反馈引发的自我效能感波动的机制研究”资助(项目任务书编号:2018GXNSFBA050037)。