1. 引言

风力能源是清洁的永恒能源,山东省沿海地区、内陆地区和海上的风能资源都非常丰富。《山东省新能源和可再生能源中长期发展规划(2016~2030年)》规划了风能资源分布,积极构建陆上海上“两千万千瓦级风力发电基地”,建设东部风电大省,到2030年,全省风力发电和网络装备机的容量将达到2300万千瓦。到2020年底,山东省的风力发电机已达到1795万KW,居全国第四位。

风电场的运行受到气象条件的影响,由于台风、雷电、低温、冰冻等恶劣天气,风电场的运行伴随着各地区的天气风险。我国的东南沿海地区是中国风能资源丰富的地区之一,东北、西北等地区低温是影响风电场安全运行的重要因素。自20世纪90年代起,国内外关于风电场受气象灾害影响的系统性研究逐渐增多,研究内容主要是从定性的角度分析风电场开发建设过程中遇到的气象灾害风险。我国早期主要研究单一气象灾害对风电场的影响,分析某个风电场受灾情况,至21世纪00年代该领域深入研究增多。张礼达等 [1] [2] 详细分析了低温与结冰、台风与雷击等恶劣自然条件对风力发电机组的影响,并提出了应对措施。赵海翔等 [3] 从雷电发生的机理和雷击过程,对风电机组的防雷技术进行了较全面的阐述。宋丽莉 [4] 等分析发现,在登陆我国的热带气旋中,平均每年有6.6个可为风力发电带来良好效益,但平均每年也有3.5个登陆热带气旋对风电场造成破坏。罗红磊等 [5] 对影响广西沿海钦州风电场场址区域热带气旋的频数分布、强度特征、影响分类以及湍流强度的变化特征和等级等进行了分析。杨梦兮 [6]、吴琼 [7]、卢小凤 [8]、何如 [9] 等针对不同气象灾害特点及其对风力发电机组的影响进行探讨,并提出相应的防御对策。

山东省风电建设容量较大的地区主要集中在滨州、东营、潍坊、青岛、烟台、威海等北部沿海地区,研究风电场的气象风险对保障风电场的安全运行有重要意义。因此,本文利用气象站的最大风速观测资料、热带气旋的历史资料以及闪电资料,对山东北部沿海风电场的影响进行分析,为该地区的风电场建设和运营管理提供科学依据。

2. 研究区域与资料说明

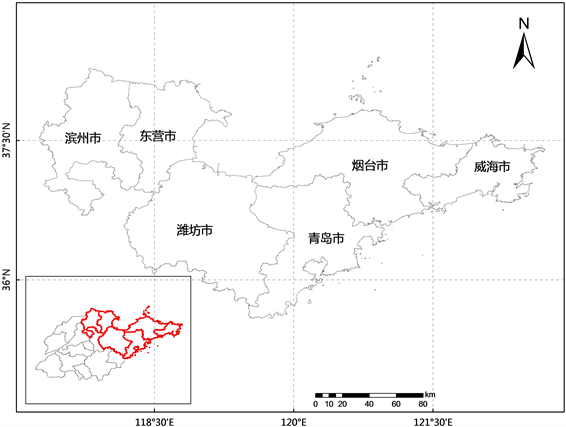

研究区域包括滨州、东营、潍坊、青岛、烟台、威海等风电建设容量较大的区域。所用资料:1) 区域内45个国家基本(一般)气象站1981~2020年风速、雷暴日资料;2) 中国气象局热带气旋资料中心的CMA最佳路径数据集中1951~2019年西北太平洋海域热带气旋每6 h的中心强度、中心经纬度及最大风速等;3) 山东省气象局闪电定位系统2011~2020年11年闪电定位仪探测资料。研究区域位置见图1。

Figure 1. Schematic diagram of study area

图1. 研究区域示意图

3. 大风对山东北部沿海风电场的影响评估

在风电场工程开发建设设计过程中,需要考虑风机对极端风引起的强风压的抵抗力,以防止造成经济损失或导致人身伤害。风况是风力发电机组设计、安全等级分类的基础,而风机轮毂高度处50年一遇10 min最大风速是风机极端载荷设计的最重要参数(见表1),异常大风是风机损坏的最重要原因。因此,本文利用山东省北部沿海地区近40年气象站风速观测资料,计算50年一遇10 min的最大风速,分析山东北部沿海风电场的安全等级。

Table 1. Wind turbine safety operating class (m/s)

表1. 风力发电机安全运行等级(m/s)

耿贝尔分布(I型分布)是计算“多年一遇”的海洋水文气象要素的常用方法,被广泛运用于最大风速的计算当中。耿贝尔分布的概率密度函数的数学表达式为 [10]:

(1)

公式中包含了两个待求参数,

和

,

为分布变量x的下界,

,

为尺度参数。其累积分布函数为:

(2)

耿贝尔分布频率分析重现期计算公式:

(3)

通过上述方法计算得出:山东北部沿海区域10 m高度处,50年一遇最大风速在16.8~33.2 m/s之间,威海的成山头站最大(图2(a))。

风随高度的变化一般遵循一定的规律且与周围环境密切相关。根据实测数据的试验结果表明 [11] - [16],风速随高度的变化幂指数公式比对数公式能更准确地拟合沿海地区风速的垂直廓线,根据《建筑结构荷载规范》规定,也要求用幂指数风速廓线公式推算不同高度的风速,即风速沿竖直高度方向分布可按下述公式计算。

(4)

式(4)中,V1为地面以上高度Z1处的风速(m/s);V为地面以上高度Z处的风速(m/s),

为地面粗糙度系数,根据气象站地面粗糙度类别(B类)取值为0.15。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 2. Maximum wind speed once in 50 years (m/s)

图2. 50年一遇最大风速(m/s)

根据上述方法推算出风电场轮毂高度(70 m)处50年一遇最大风速(见图2(b))。可见看出:山东北部沿海地区70 m高度处50年一遇最大风速为25.7~40.5 m/s;其中,距离海岸线较远的滨州市南部、潍坊市西南部等地区在25.7~27.7 m/s之间,滨州市北部、东营市大部等地区在27.8~29.7 m/s之间,半岛中西部地区在29.8~31.7 m/s之间,半岛南部及北部沿海一带在31.8~34.8 m/s之间,半岛东部的威海至成山头沿海一带最大为34.9~40.5 m/s。由此表明,威海至成山头沿海一带风电场50年一遇最大风速符合国家II型风机安全运行等级标准;山东北部沿海及其半岛内陆的大部分地区,符合国家Ⅲ型风机安全运行等级标准。

4. 热带气旋对山东北部沿海风电场的影响评估

根据统一标准(GB/T 19201-2006),热带气旋强度以其底层中心附近最大风速来确定:中心附近最大平均风速10.8~17.1 m/s (风级6~7)为热带低压(DT);中心附近最大平均风速17.2~24.4 m/s (风级8~9)为热带风暴(TS);中心附近最大平均风速24.5~32.6 m/s (风级10~11)为强热带风暴(STS);中心附近最大平均风速 ≥ 32.7 m/s (风级 ≥ 12)为台风(YT)。目前,风电机组在设计过程中采用的环境参数之一就是运行中可能遇到的最大风速(表1),而风电机的切出风速(停机风速)通常是25.0 m/s,可认为:一般情况下风电机可以在10级以下风中运行,并且在6级风左右达到额定功率。

根据风电场中安装的风电机抗风特性和影响风电场的热带气旋强度,对于某一个特定的风电场,可以将影响它的热带气旋分为可利用型、需防御型和破坏型3类 [17] [18] [19]。1) 可利用型热带气旋:如果直接登陆并穿过风电场的是热带风暴(小于9级)以下的热带气旋,或是受到附近台风10级风圈外围环流影响,这时风电机处于满发或接近满发状态,这样的热带气旋对风电场带来良好的发电效益,称之为可利用型热带气旋。2) 需防御型热带气旋:如果风电场处于台风或强台风的10级风圈范围内,风电场的风速都超出运行范围,风电机停机。虽然最大风速可能小于风电机的设计最大风速,但气流的湍流强度可能超过设计标准,加之台风登陆过程中的风向剧烈变化,只有妥善处理才能避免风电机损坏,这类台风称之为需防御型热带气旋。3) 破坏型热带气旋:当强台风或超强台风中心经过风电场附近时,风速超出了风电机的设计最大风速,风电设备就会受到较大影响甚至被破坏。

根据多个热带气旋实测资料的统计结果 [20],满足风电机组运行工况条件的热带气旋外围风区半径一般在130 km~500 km之间。因此,本文以风电场所在区域气象站为中心,半径500 km作一圆,统计经过此区域内的热带气旋,按照上述分类原则对进入调查范围内的热带气旋数据进行统计分类,结果见表2。

从表2和图3可以看出,1951年以来,山东北部沿海可利用型热带气旋占76.6%,可以给风电场带来良好的发电效益;需防御型热带气旋占18.3%,在进行适当防御后不会对风电机造成损失;可能对风电场造成较大破坏的热带气旋占5.1%。可见,当有热带气旋经过时,不仅产生强风,湍流强度的突变、风向的剧烈变化也会影响风电机组的正常运行。但对于某地单个风电场来说,大部分热带气旋对山东北部沿海风电场可带来良好的效益,少数的破坏型热带气旋可能会造成较大破坏。

Table 2. Classification of tropical cyclones affecting the northern coastal areas of Shandong province from 1951 to 2019

表2. 1951~2019年影响山东北部沿海地区的热带气旋分类

Figure 3. Classification proportion of tropical cyclones affecting coastal areas in northern Shandong from 1951 to 2019

图3. 1951~2019年影响山东北部沿海地区的热带气旋分类占比

5. 雷暴闪电对山东北部沿海风电场的影响评估

雷暴是积雨云在强烈发展阶段产生的雷电现象。当雷暴过境时,气象因素和天气变化非常剧烈,经常伴随着大风、暴雨、冰雹和龙卷风。由于风机和输电线路多建在空旷地带,相对于周围环境,易发生尖端放电而被雷击中,造成风力发电机组叶片损坏,发电机绝缘控制元件击穿烧毁等,因此雷暴对风电场的危害十分严重。经统计,山东北部沿海地区年平均雷暴日数约为15.0~27.9天,呈西多东少分布特征(图4(a))。其中,滨州市、东营市以及潍坊市大部分地区,年平均雷暴日数在23.0~27.9天之间,最大雷暴日数出现在西部的惠民;半岛东部的威海市以及半岛南部的青岛市沿海一带,年平均雷暴日数在15.0~26.0天之间,最小雷暴日数出现在东部的石岛;其他地区年平均雷暴日数在20.7~22.9天之间。山东北部沿海雷暴日较多的区域为滨州、东营及潍坊等平原地区,此区域属冲积平原,地面高程低,地下水埋深较浅,潮土和盐土占土壤总面积的比率高,绝大多数土地呈高盐碱化,土壤电阻率较小,因雷击具有一定的选择性,这些区域易遭受雷击 [21]。

由图4(b)可见,山东北部沿海地区年平均闪电密度呈西高东低的分布特征,闪电高值区主要集中在滨州和东营地区,年平均闪电密度在0.9~1.4次/(km2∙a)之间;闪电密度低值区位于半岛和渤海湾南部地区,年平均闪电密度在0.12~0.65次/(km2∙a)之间。地闪密度高值区的形成与该区域水网密集有一定关系。这个区域内有黄河、海河等水系,河流和湖泊错综复杂,丰富的地面水源资源为雷暴云的形成提供了充足的水蒸气供给。同时,水体良好的导电性增大了该区域雷云对地闪击的概率。半岛沿海地区是地闪活动低值区,这个地区地势比较平坦,低地闪密度可能受到海洋性气候的影响 [21]。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 4. Thunderstorm days and lightning density distribution

图4. 雷暴日和闪电密度分布

6. 结论和建议

山东北部沿海地区70 m高度处50年一遇最大风速为25.7~40.5 m/s,威海的成山头区域风电场50年一遇最大风速和极大风速符合国家II型风机安全运行等级标准;其他北部沿海及其半岛内陆的大部分地区,其50年一遇最大风速和极大风速符合国家III型风机安全运行等级标准。山东北部沿海地区可利用型热带气旋占其总数的76.6%,需防御型占18.3%,破坏型热带气旋占5.1%。可见,山东北部沿海风电场受热带气旋影响较小,风电开发建设条件优良,适宜风电规模化发展。山东北部沿海地区年平均雷暴日数约为15.0~27.9天,呈西多东少分布特征;年平均闪电密度呈西高东低的分布特征,闪电高值区主要集中在滨州和东营地区。

本文给出了山东北部沿海风能开发较集中地区内主要气象灾害影响的总体评价,对于风电场的气象灾害防御及运维管理具有指导意义,而具体到单个风电场开发建设时仍需利用现场实测资料进一步详细分析和评估。

基金项目

高影响天气气候事件综合等级评估技术(2018sdqxz03)。

参考文献

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。