1. 引言

自1928年威克曼开展问题行为研究以来,一直受到广大学者的关注,但对于问题行为的界定,由于国内外学者的研究对象、内容、角度和方法不同,也没有形成对问题行为的统一定义。不过,每种定义几乎都有以下三个特点:一是行为模式,与正常行为模式偏离的非正常模式;二是行为影响,危害自己身心健康或对他人造成一定的困扰;三是行为评价,公众所不能接受的,不符合社会规范、道德要求的行为 [1]。

对于青少年问题行为的命名,国外普遍使用“危险行为”(risk behavior),主要是指不健康的,非建设性的,甚至对生命构成威胁的行为。我国国内多使用“问题行为”的概念 [2]。比较经典的定义是美国心理学家林格伦提出的“从广义上讲,‘问题行为’是一个术语,它指任何一种引起麻烦的行为,或者说这种行为所产生的麻烦” [1]。偏差行为也可以称为越轨行为,越轨的社会学研究始于迪尔凯姆,他首先提出用“失范”的概念来解释在现代化过程中传统的社会价值受到质疑时,社会成员心理上的混乱 [3]。在有关青少年的研究中,有些学者把存在偏差行为的青少年称为问题青少年 [4]。综上,研究的内容是问题行为以及与之相似的越轨行为、偏差行为和失范行为。

青少年问题行为,是指青少年由于个人行为表现混乱,致使他们无法适应多变的环境,发生生理上或精神上的困扰,从而采取防卫机制,这便可能产生一般的问题行为,严重的可能发展成反社会甚至是犯罪行为 [2]。青少年问题行为是国内教育普遍关注的问题,但近十年国内该领域的研究状况、热点是什么,以及未来要怎么发展呢?因此,基于CiteSpace文献可视化分析工具,从历年发文量、发文作者、发文机构、关键词共现、关键词聚类和关键词突现6个方面出发,对中国知网数据库中有关青少年问题行为的文献资料进行计量分析。根据生成的知识图谱,对该领域的研究热点和前沿进行分析,能够为未来相关领域的研究提供借鉴与参考,同时,有利于促进青少年健康成长。

2. 方法

研究工具采用文献资料可视化分析软件——CiteSpace [5]。凭借大量的数据搜集、系统统计等方法来绘制相关科学领域的知识图谱 [6],用清晰的空间布局和多元的可视化分析语言进行信息分析 [7],能够体现一个学科或知识域的研究现状和态势。

文献资料皆来源于中国知网(CNKI)。文献纳入标准:文献检索分为两个部分。首先,限定主题。分别以“青少年问题行为”、“青少年越轨行为”、“青少年偏差行为”、“青少年失范行为”为检索主题词;其次,限定年份。时间范围为2011年~2020年。文献筛选标准:研究的内容是“问题行为”,但研究的主体不是“青少年”;新闻报道、会议记录等文献;重复的文献。综上纳入、筛选文献后,最终得到255篇文献,将这些选定的文献作为研究对象。

通过CiteSpace软件,按“Author (作者)”、“Institution (机构)”和“Keyword (关键词)”的分类标准依次进行检索生成所需的知识图谱 [8],从历年发文量、发文作者、发文机构、关键词共现、关键词聚类和关键词突现6个方面出发,对文献数据的计量统计结果进行定量研究,在此基础上,进一步进行定性分析 [9],得出结论。

3. 结果

3.1. 历年发文量与发文作者

如表1列出的数据所示,2011~2020年国内青少年问题行为的文献数量呈现增长趋势。其中,2017年和2019年是这十年以来发表青少年问题行为论文数量最多的年份。

Table 1. Number of documents published over the years

表1. 历年发表的文献篇数

按照CiteSpace软件中“Author”的分类标准进行检索,得到发文作者的知识图谱,对青少年问题行为研究的发文作者进行系统分析,同时,统计发文量前5的作者为李新影、张卫、李娜、喻承甫、周轶。

3.2. 研究机构

按照CiteSpace软件中“Institution”的分类标准对各个文献所属的研究单位和学术机构进行检索并形成知识图谱,同时,汇总发文量前5的单位为中国科学院大学、安徽大学社会与政治学院、中国科学院心理研究所、北京林业大学心理系、北京师范大学发展心理研究所。

3.3. 关键词共现知识图谱

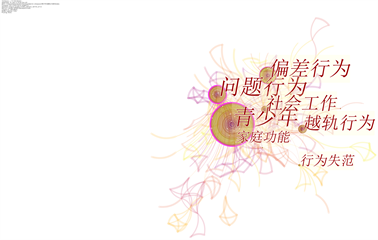

运用CiteSpace软件绘制出关键词共现知识图谱(见图1)。图中的一个圆圈所代表的是一个关键词,其形状越大,说明这个关键词越有可能会发展成为青少年问题行为研究领域的一个热点;圆圈外围的紫色光环越厚,说明该关键词的中心度越大 [10],也就越容易成为青少年问题行为研究领域中的一个关键主题。

3.4. 关键词聚类知识图谱

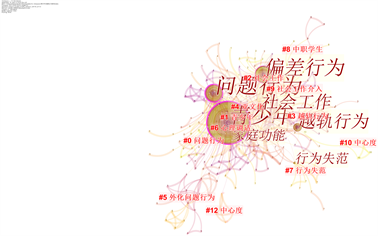

CiteSpace软件的关键词聚类分析是其一大功能,它可以展现聚类主题以及它们之间的连线。为了能够更好地把握青少年问题行为研究领域的热点以及前沿,对青少年问题行为的关键词共现进行进一步的自动聚类分析,得到如下关键词聚类知识图谱(图2)。图中“# + 数字 + 关键词”表示关键词之间的聚类,每个聚类都是由多个紧密相关的词组成的,数字越小,聚类中所包含的关键词越多。

Figure 1. Keyword co-occurrence knowledge map

图1. 关键词共现知识图谱

Figure 2. Keyword clustering knowledge map

图2. 关键词聚类知识图谱

3.5. 关键词突现知识图谱

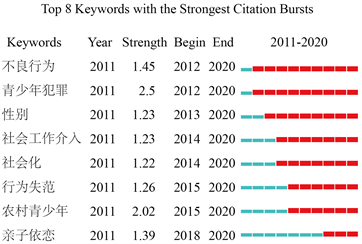

该研究利用CiteSpace对近十年青少年问题行为研究领域中的255篇文献进行突现词分析和探究,得到如下关键词突现知识图谱(图3)。图中“Keywords”代表的是节点类型,也就是关键词;“Year”代表的是节点出现的时间,即关键词是在哪一年最先出现的;“Strength”代表突现强度;“Begin”代表的是关键词突现开始的时间,“End”代表的是突现结束的时间;红条表示某个关键词的突现时间段。

Figure 3. Keywords emergent knowledge map

图3. 关键词突现知识图谱

4. 讨论

4.1. 青少年问题行为研究时间分析

在某一学科或研究领域内,历年发表的文献数量可代表该学科或领域的知识量 [11]。通过对近十年国内青少年问题行为研究领域发表的255篇有效文献进行梳理,总体来说,对于此研究的关注度仍呈上升趋势。

2017年作为文献数骤然增多的转折点,原因有以下三个方面。首先,为保护青少年的合法权益,我国于20世纪90年代颁布了《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》等法律法规 [12]。相关法律法规的出台,这是研究关注度提高的法律依据。其次,随着互联网的急速发展,在2017年期间,国内青少年问题行为的网络曝光数量增多,这是研究关注度提高的技术条件。最后,互联网的普及,不仅带来了积极的影响,也带来了其消极的一面,比如一些色情网站、暴力行为,都会对青少年的身心造成负面影响,这是研究关注度提高的现实因素。

4.2. 青少年问题行为研究发文作者与发文机构分析

从主要的发文作者来看,其中除李娜和周轶的文章属于策略性研究,其余皆是影响、成因、关系类的探究。从作者合作网络来看,发文作者团队基本以共同单位为基础,主要有华南师范大学、西藏大学、南京林业大学3个作者团队,较少跨单位合作研究,发文作者之间联系不够紧密。

从主要的发文机构来看,心理学类研究机构是青少年问题行为研究的主要阵地。从机构合作网络来看,主要合作网络地区有两个:北京、广东。青少年问题行为研究机构之间合作关系稀疏,多是同一地区的机构合作,跨地区的研究合作很少。

4.3. 青少年问题行为研究内容知识图谱分析

按照CiteSpace软件中“Keyword”的分类标准进行检索,通过对生成的知识图谱等数据进行分析,可以把握青少年问题行为研究领域的热点与前沿。

4.3.1. 关键词共现知识图谱分析

通过CiteSpace软件的计算分析,能够得到一个关键词的频率及频次、关键词的中介中心性、最先出现的年份等相关信息。观察图1,图中形状最大的两个圆圈是“青少年”与“问题行为”,除这两个之外,还有“偏差行为”、“越轨行为”、“社会工作”、“行为失范”、“家庭功能”等等。数据分析结果显示,中介中心性最高的关键词是“青少年”,其中介中心性为0.69,出现了116次,首先出现在2011年,这与检索文献时以“青少年”作为主题词有关。除“青少年”之外,“问题行为”、“偏差行为”和“越轨行为”三个关键词的中介中心性、出现的频次也较高,也与检索时输入的主题词有关。除这四个关键词外,频次和中介中心性较高的关键词还有“社会工作”以及与它相似的“社会工作介入”。高频次和高中心性关键词能够从某个角度反映出一段时间内该研究领域学者普遍关注的核心内容,也就是研究热点 [13]。通过对关键词共现知识图谱的分析,可以看出一些关键词的频次及中介中心性较高,其中,最大的两个节点是“青少年”、“问题行为”,这与检索时输入的主题词有关,除此之外,“社会工作”这一关键词在青少年问题行为研究领域控制的信息流也相对较多,是该领域需要关注的一大热点。

4.3.2. 关键词聚类知识图谱分析

运用CiteSpace软件共得到12个热点主题,分别是问题行为、青少年、社会工作、越轨行为、亚文化、外化问题行为、心理调适、行为失范、中职学生、社会工作介入和中心度。下面将根据聚类中心性和节点数量选取前5个热点主题进行具体分析。

(1) “问题行为”主题

在“问题行为”聚类下的高频关键词有:家庭功能(7次)、中介效应(4次)、偏差青少年(4次)。此聚类下主要是家庭功能及中介效应对偏差青少年的行为进行干预的研究,首先是家庭功能,通过家庭功能可以达到对青少年问题行为的矫正;除此之外,中介效应也会影响青少年的问题行为,比如情绪智力,它就是家庭功能影响青少年问题行为的中介因素之一 [14]。

(2) “青少年”主题

在“青少年”聚类下的高频关键词有:中介作用(3次)、亲子依恋(3次)、干预(3次)。此聚类下的研究主要围绕以下三个方面:一是从中介作用入手,基于家庭角度 [15]、学校角度 [16]、同伴角度 [17]、青少年自身角度 [18] 详细分析、阐述了影响青少年问题行为的因素。二是从亲子依恋的角度,深入研究了亲子依恋对青少年问题行为的影响。三是对干预的措施和策略的研究。

(3) “社会工作”主题

在“社会工作”聚类下的高频关键词有:偏差行为(51次)、小组工作(5次)、个案工作(4次)。此聚类下主要研究了对于青少年问题行为,社会工作防治的手段,从社会工作的专业视角出发,提出构建个人、家庭、学校和社会四个方面相结合的全面防治体系 [4]。从干预的方式来看,可将社会工作具体分为小组工作(团体指导)和个案工作(个别指导)。

(4) “越轨行为”主题

在“越轨行为”聚类下的高频关键词有:农村青少年(4次)、标签理论(4次)、犯罪(3次)。此聚类下从三个维度来研究:一是研究的主体。研究的主体是农村发展的主力军——农村青少年;二是研究的理论基础。从标签理论背景下看青少年越轨行为,探究“贴标签”对青少年问题行为的负面影响、表现以及矫正策略 [19];三是越轨行为的程度。该聚类下主要研究的是犯罪性质的越轨行为,程度较为严重。

(5) “亚文化”主题

在“亚文化”聚类下的高频关键词有:青少年犯罪(9次)、对策(8次)、青少年偏差行为(7次)。该聚类下主要研究以下两方面的内容:一是研究对象的行为,包括犯罪行为和偏差行为;二是防治策略问题。亚文化理论是除上述谈到的标签理论以外的另一种理论视野,亚文化也即反主流文化,是指除社会主流文化之外的社会价值观、道德观和理智观等文化现象,可能不利于青少年的心理发展 [20]。从此视角出发下的研究,对青少年犯罪以及偏差行为产生的原因及防治路径进行深刻的理论解读。

4.3.3. 关键词突现知识图谱分析

研究前沿是指某一学科或研究领域的未来发展之趋向,而突现词恰好就是反映这一趋向的代表词 [21]。由图3可知,得到8个突现词:不良行为、青少年犯罪、性别、社会工作介入、社会化、行为失范、农村青少年、亲子依恋,这8个突现词在数据集中都最早出现于2011年(检索年限为2011年~2020年)。2012年不良行为、青少年犯罪开始突现,且持续到2020年,说明这两个突现词作为早期青少年问题行为研究主题,相关研究一直持续至今;2013年起性别发展为青少年问题行为研究又一热门话题;2014年起社会工作介入、社会化逐渐突现,成为青少年问题行为的新兴研究方向;2015年起行为失范、农村青少年逐渐成为青少年问题行为研究的新方向;2018年~2020年,亲子依恋开始突现,说明近年出现了新的关注点,为青少年问题行为研究贡献了新的研究方向。从关键词突现强度可知,“青少年犯罪”是突现强度最大的关键词,为2.5;其次是“农村青少年”,为2.02,这说明在2011年~2020年这个时间段受到关注最多的是“青少年犯罪”,其次是“农村青少年”。突现时间最长的词是“不良行为”和“青少年犯罪”,从2012年一直持续到2020年。突现词中能显示研究前沿的词汇是:亲子依恋。

以上是对当前青少年问题行为,将来可以从以下几个方面着手进行研究。一是丰富研究内容,拓宽研究广度。现有的研究多集中在青少年问题行为的成因、关系以及影响因素上,对其干预措施以及对策应用上的文献较少,因此,发展横向研究,研究者应密切关注研究热点以及研究前沿,扩大研究范围,使研究内容更加丰富。二是明确研究主题,增加研究深度。发展纵向研究,通过对知识图谱的分析,可以得到很多类研究主题,研究者应明确自己的研究主题。同时,还需进一步深入和细化,进行深层研究,丰富已有的研究成果,避免点到即止、追求广度、缺失深度。三是深化理论研究,落实防治措施。除关键词聚类分析中提到的“标签理论”和“亚文化理论”,还有很多理论是值得专家和学者研究探讨的,以开阔现有研究的视野。对于提出的问题行为防治策略,不单是浮于表面,而应该是具有可操作性的,在具体的实践中检验并不断改善,以维护青少年的身心健康。

5. 结论

采用CiteSpace软件对中国知网中近十年国内青少年问题行为研究的255篇文献分别进行了时间分析以及各个知识图谱的分析,结果发现,文献发表数量在时间上呈增长趋势,2017年是文献数骤然增长的转折点;研究热点主要是“青少年”、“问题行为”,需关注“社会工作”;研究内容是成因、关系以及对策的探究;研究前沿为“亲子依恋”。为了推进青少年问题行为研究的发展、拓宽研究的广度、增加研究的深度,研究者应丰富研究内容、明确研究主题、深化理论研究,以促进青少年的健康成长。

基金项目

信阳师范学院“南湖学者奖励计划”青年项目(Nanhu Scholars Program for Young Scholars of XYNU)。