1. 引言

大连长兴岛经济区位于渤海东岸,北濒复州湾,南临普兰店湾,东侧以狭窄水道与陆地相连,拥有优越的区位条件。海上南距旅顺约59海里,北距营口港约101海里;陆上南距大连市中心城区130公里,北距沈阳市292公里,距离沈大高速公路29公里。现有省级公路城、八公路与南疏港高速公路与陆地紧密相连,距沈大高速公路出入口40公里。随着港口、铁路、疏港路的陆续建设,长兴岛的对外联系将更加便捷。全区含长兴岛、交流岛、西中岛、凤鸣岛、骆驼岛等五座海岛,及周边海域和规划填海地区,共计598.68平方公里。

全省着力开发建设长兴岛,大连市委市政府成立了长兴岛临港工业区管理委员会,按照“港区、产业区、城区”三区联动发展的总体规划思路,“高质量、快速度、大手笔、超常规”地将长兴岛建设成为东北重要临港产业集聚区,辽东半岛拉近辐射东北腹地的重要节点城市,大连东北亚国际航运中心重要组合港、辽宁乃至东北新的经济增长和对外开放新平台。

近年来我市发生多起重大雷击灾害事故,损失严重、社会影响较大。我市雷电灾害分布不均,从4~11月均有雷电灾害发生,而长兴岛区域爆炸、火灾危险场所密集,拥有全国数一数二的大型化工企业,雷电灾害时刻威胁人民生命和财产安全,迫切需要了解该区域雷电分布特征,提高雷电灾害应急能力建设。

很多学者先后使用气象资料和地闪资料对本地区雷电特征进行研究,发现了一些规律,并根据当地闪电特征进行一些防范措施 [1] [2] [3]。由于大连独特的地理环境,雷暴分布也表现出其独有的特点 [4] [5] [6]。雷暴日数自东南向西北逐渐增多。闪电多发生在靠近大连市的北部地区,大连市中部闪电发生的次数较少。整个大连地区闪电密度的高值中心位于大连北面的山地和丘陵地区。雷暴活动的气候特征反映了雷暴活动多年平均地理分布特征和时间演变规律,因此对局部地区雷暴活动的特征分析,对于该地区防雷减灾和安全生产工作,具有重要的指导作用和参考意义。

2. 资料与方法

根据普兰店地区1981~2010年的雷暴日数据,2012年至2020年大连市气象局闪电定位监测网数据,分析长兴岛地区的雷电发生频数、强度等地理分布及时间分布等规律。其中,雷暴日资料来源于大连市气象局1981~2010年地面气象观测资料(注:目前雷暴日的人工观测已取消,普兰地区为距离最近观测测站数据),闪电定位数据来源于大连市气象局的大连市雷电监测网数据。

在资料统计处理和数据分析时遵循以下原则 [7]:① 1天中只要听到1次以上的雷声就算1个雷暴日;② 在统计雷暴日时,若某一次雷暴跨越20:00时,按两个雷暴日计算;③ 当某一天雷暴过程出现两次或以上时,仍按一个雷暴日计算。

闪电位置的监测原理:利用闪电回击辐射的声、光、电磁场特性来遥测闪电回击、放电参数,将观测站监测到的闪电数据实时传送到中心数据处理站进行交汇处理。闪电监测网可全天候、长期、连续运行并记录雷电发生的时间、位置、强度和极性等指标 [8] [9] [10]。

3. 结果分析

雷电日数、云地闪电次数和闪电(落雷)密度,是目前描述雷电活动的三个基本参数 [11] [12],在防雷设计中占有十分重要的地位。

3.1. 长兴岛地区雷暴气候特征分析

由于长兴岛区域内缺乏长时间气象资料,按照经纬度比对,普兰店站距离长兴岛区域较近,因此,使用普兰店站气象资料进行评估。通过地面气象观测提供的数据,统计分析普兰店地区从1983年至2012年,30年间的雷暴日极大值、极小值、平均值,得出普兰店年年雷暴日极大值为48天,发生于1986年,极小值为12天,发生于2000年,近30年雷暴日年平均值为25.1天。

为了进一步分析普兰店年雷暴日的气候变化趋势,这里用气候分析中常用的线性拟合方法来定量描述,即:式中x为时间,单位为年,y为年雷暴日数,单位为天,b为拟合常量。式中c称为气候倾向率,即表示每10年该地区雷暴日数的变化值。

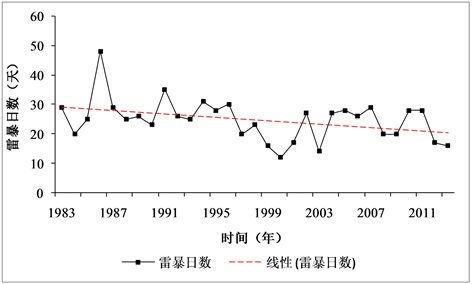

Figure 1. Trend of thunderstorm days in Pulandian in 30 years

图1. 普兰店地区30年雷暴日趋势图

从图1中可以看出普兰店地区30年雷暴日波动幅度较大,根据1983年至2012年雷暴日数的统计结果分析,普兰店地区年平均雷暴日数为25.1天。运用最小二乘法计算普兰店地区30年雷暴日数的趋势定量变化的一次线性方程为:

,表示普兰店地区从1983年开始,年雷暴日数总体上呈现出递减趋势,雷暴日气候倾向率小于零,但是变化趋势较大。

3.2. 长兴岛地区闪电频数时间分布特征

对长兴岛地区10年(2010年~2019年)数据进行统计,结果在长兴岛区域内共有3097条闪电数据。

Figure 2. Annual variation of lightning frequency in Changxingdao from 2012 to 2020

图2. 2012~2020年长兴岛地区闪电次数年变化

由图2可以看出,长兴岛地区雷电年变化2012~2017年呈现增加趋势,2017年闪电频次最高,之后2018年减少,2018~2020年呈现逐年增加趋势。

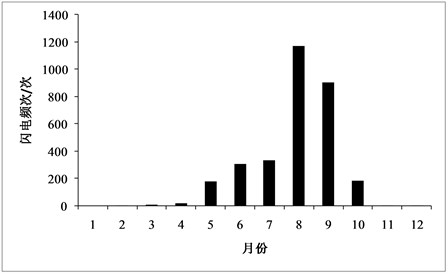

Figure 3. Monthly variation of lightning frequency in Changxingdao from 2012 to 2020

图3. 2012~2020年长兴岛地区闪电次数月变化

由图3可以看出,长兴岛评估地区雷电月变化呈典型的单峰分布,逐月闪电差异较大,闪电的季节变化明显,夏季和初秋是出现雷电的主要季节,8~9月为闪电的频发期,雷暴日数较多,春季末期和秋季晚期闪电较少,冬季闪电几乎不发生。

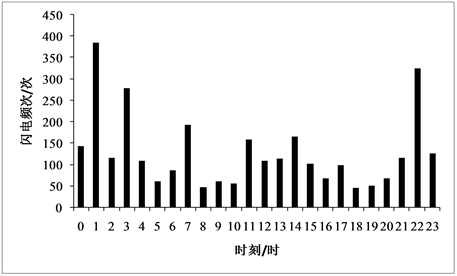

根据图4可以看出,长兴岛地区的闪电高发期集中在午夜至凌晨时段22~03时,平均每个时刻内可达150次以上,其中以01时最为突出,可达385多次;闪电在傍晚16~20时和8~10时处于低发期,平均每个时刻内达50次左右。整体上看,午夜至凌晨时段闪电多,上午及傍晚闪电次数较少。

3.3. 长兴岛地区雷电流强度时间分布特征

根据2012年至2020年的雷电资料统计如图5所示,通过计算得出长兴岛区域雷电流平均强度为38.18 kA,主要集中在30~40 kA之间,2012年、2013年、2018年雷电流强度较大,超过40 kA,2012年均值雷电流超过60 kA。

Figure 4. Daily variation of lightning frequency in Changxingdao from 2012 to 2020

图4. 2012~2020年长兴岛地区闪电次数日变化

Figure 5. Average intensity of lightning current in Changxingdao area from 2012 to 2020 (unit: kA)

图5. 2012~2020年长兴岛地区雷电流平均强度(单位:kA)

Figure 6. Probability distribution of lightning current intensity in Changxingdao from 2012 to 2020 (unit: kA)

图6. 2012~2020年长兴岛区域雷电流强度概率分布(单位:kA)

经统计分析,如图6所示,长兴岛区域的雷电流强度分10 kA雷电流强度占0.55%;10~15 kA的雷电流占7.75%;15~20 kA的雷电流占16.73%;20~25 kA的雷电流占17.44%;25~30 kA的雷电流占14.79%;30~35 kA的雷电流占9.95%;35~40 kA的雷电流占7.52%;40~45 kA的雷电流占4.71%;45~50 kA的雷电流占4.17%,50~55 kA的雷电流占3.42%,55~60 kA的雷电流占2.55%,60~65 kA的雷电流占1.55%,65~70 kA的雷电流占1.39%,70~75 kA的雷电流占1.23%,75~80 kA的雷电流占1%,80~85 kA的雷电流占0.58%,85~90 kA的雷电流占0.68%,90~95 kA的雷电流占0.45%,95~100 kA的雷电流占0.48%,大于100 kA的雷电概率不低,占比3.07%,此地区雷电流强度偏大。

3.4. 长兴岛地区雷电空间分布特征

对雷电流强度进行空间分布统计,如图7(a)所示,结果发现雷电流主要分布于0~300 kA,雷电流强的区域主要分布于山脉附近,如石勒里山咀、山后、西山、塔山等山脉地区,其中石勒里山咀、西山南部海域地区雷电流强度较高。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 7. Spatial distribution of lightning intensity in Changxingdao from 2012 to 2020 (a), and ground lightning density distribution in Changxingdao from 2012 to 2020 (b)

图7. 2012~2020年长兴岛区域雷电强度空间分布(a),地闪密度分布(b)

对闪电数据进行地闪密度分析,如图7(b)所示,结果发现闪电发生次数较高的区域均在长兴岛的东北部地区,主要高值区域位于山脉附近,具体主要分布在塔山、西山和二龙山为中心的区域。通过上面的分析可以印证雷击具有明显的选择性这一规律 [13] [14],由于雷云在地面上空形成并对地放电时发生在地面同一区域内雷击并不是均匀,地形会影响雷云的形成和发展,改变雷云的走向和移动速度,使大气不稳定层结变化等,从而造成山脉附近遭受的雷击比其他地区的偏多。通过历史资料统计与实验研究表明,高大和突出的建筑物,受雷击的可能性较大。上面的分析正好也印证了雷击的选择性。掌握这些规律对于防雷说来具有十分重要的意义。高大建筑物所产生的多为上行地闪,闪电是由地面向云中发展的,具有向上先导的云中荷电中心与大地和地物间的放电过程。先导带电向上,放电一般始于高耸的接地体(塔尖或山顶),这样建筑物较高,容易发生雷击。

4. 结论与讨论

2012年~2019年大连市雷电监测网共计观测长兴岛地区闪电3097条。

1) 雷电气候学分布结果为从1983年至2012年长兴岛地区年平均雷暴日数为25.1天。年雷暴日数总体上呈现出递减趋势,雷暴日气候倾向率小于零,变化趋势较大。

2) 根据大连市雷电监测网数据显示,长兴岛地区闪电年变化2012~2017年呈现增加趋势,之后2018年减少,2018~2020年呈现逐年增加趋势。月变化呈典型的单峰分布,逐月闪电差异较大,8~9月为闪电的频发期,季节变化明显,夏季和初秋是出现雷电的主要季节,春季末期和秋季晚期闪电较少,冬季闪电几乎不发生。

3) 闪电时分布特点鲜明,午夜至凌晨时段闪电多,上午及傍晚闪电次数较少。日高发期集中在午夜至凌晨时段22~03时,平均每个时刻内可达150次以上,其中以01时最为突出,可达385多次;傍晚16~20时和8~10时处于低发期,平均每个时刻内达50次左右。

4) 雷电流平均强度为38.18 kA,主要集中在30~40 kA之间,2012年、2013年、2018年雷电流强度较大,超过40 kA,2012年均值雷电流超过60 kA。在空间分布上,雷电流强区域主要分布于山脉附近,其中石勒里山咀、西山南部海域地区雷电流强度较高。

5) 闪电发生次数较高的区域也位于山脉附近,具体主要分布在塔山、西山和二龙山为中心的区域。

基金项目

辽宁省气象局课题“基于多源资料的大连及近海雷电预警技术研究”项目资助。

参考文献