1. 引言

1900年八国联军攻占北京,随后的1901年清政府被迫同列强签订丧权辱国的《辛丑条约》。《辛丑条约》规定中国需向各国赔款本息共98,000万两白银(史称“庚子赔款”),其中美国约占7.32%,合计2444万余美元。美国政府出于培养在华高级代理人、增强在华教会大学吸引力、提高美国对华影响力、改善中美两国关系的原因提出将部分赔款退回中国,用于培养中国学生赴美留学,而这恰恰迎合了中国政府外派留学生学习西方先进知识以促进中国社会发展的需求。在两国共同推进下,“庚款留美”于1909年拉开序幕。庚款留美学生的选派可分为三个阶段,1909~1911年间游美学务处公开招考派出三届“甄别生”,1912~1929年间清华学校培养派出数十届学生以及1933~1943年间选拔派出六届留美公费生。三个阶段庚款留美学生的选派日趋严密与规范化,保证了庚款留美学生的高质量。

2. 庚款留美学生出国之前的自然状况分析

庚款留美学生出国前的自然状况我们从籍贯、性别、年龄、家庭情况、教育背景几个维度分析。

2.1. 学生籍贯

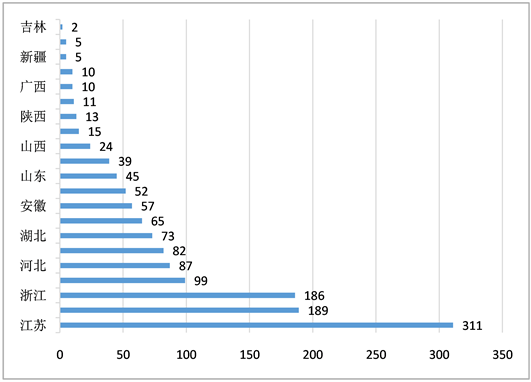

庚款留美学生的籍贯分布呈现出明显的区域差异(见图1)。江苏、广东、浙江、福建居前四位,人数在99~311之间。其次为中部8省及西部1省,人数在24~87之间。西南(四川除外)、西北、东北地区庚款留美学生极少,人数在2~15之间。综观庚款留美学生生源分布,不难发现它与中国近代社会发展的一致性。广东地区最早接触西方,随着外国侵略势力进入长江流域后,江浙等省对外通商口岸增加,洋务工业也多集中于此,形成了近代化城市。“20世纪初期,一些较有名气的学堂、大学都集中于一些大的通商口岸或洋务经济中心” [1],比如上海的圣约翰大学,直隶(今河北)的北洋大学等,这些学校的学生是“庚款留美”的主力。

2.2. 性别构成

庚款留美学生中,男女比例相差悬殊。1421名庚款留学生中,男性1398人,占总数的96.3%;女性53人,占总数的3.7%。庚款留美学生中男女比例相差如此悬殊,最直接的原因是清华的招生政策只在一段时期招收女性,最根本的原因则是女子近代化教育起步很晚,推广提高得非常缓慢。

2.3. 年龄构成

庚款留美学生总体上较年轻,并呈现出主体年龄由二十岁以下逐渐向二十多岁发展的趋势。最初三批甄别生选派时,官方规定年龄需为二十岁以下。清华学校时期,不同类别庚款留美学生年龄有所不同。清华学校招收11~13岁学生为中等科学生,学生需在校学习至少8年才可前往美国游学,可推知,中等科学生留美时年龄约为19~21岁;还招收中等科插班生、高等科插班生,“放洋时年龄大抵在20~23岁之间” [1];专科生则要求女生年龄23岁以内,男生为26岁以内。总的来说,清华学校时期庚款留美生年龄在二十岁上下。庚款留美公费生年龄相比前两阶段派出的学生较长。在能确切统计到年龄的111名庚款留美公费生中(庚款留美公费生共132名),年纪最轻者为20岁,年纪最长者有34岁,平均年龄为25岁。整体而言,庚款留美学生的年龄结构比较整齐合、合理,20多岁的青年学子,在国内受到初步系统的教育后,不仅有了出洋深造的知识基础,而且具有比幼年生更独立、稳固的思想,具有比大龄留学生更强的接受能力与更敏捷的思维能力。

Figure 1. Native place distribution of the overseas students of Boxer Indemnity in America

图1. 庚款留美生籍贯分布图

2.4. 家庭情况

“庚款留美”教育跨越了清代和民国两个时期,处于近代中国社会急剧变动的时代,他们的出身阶层较为复杂,反映了时代特征。清华学校的庚款留美学生,主要是由各省经考试录取后报送至校的,因而学生的来源比较广泛,一些家庭较清贫的学生也有入选机会。“根据当年的庚款学生回忆,清华学生一般是比较朴素的,至少比若干教会学校学生更为朴素,这反映着他们的家庭经济一般不是中产、就是小资产的情况。” [1] 根据1924年清华学校在校生家庭背景的调查(见表1),如果以官吏出生者为官僚阶级,实业界、铁路界为资产阶级,农业界为地主阶级,则官僚家庭出身的学生占25.5%,资产阶级占24.4%,地主阶级占3.9%,军界(可能是大军阀)占2.3%,以上四者合计为56%,超过半数。如果小资产阶级包括学界、教育界、法律界与医生,则小资产阶级出身者占44%,也不是少数。因此,“如果说清华学生大都出身于小资产阶级以上的家庭,则较为正确” [2]。

2.5. 教育背景

不同的选派阶段的庚款留美学生教育背景方面稍有不同。第一阶段的“甄别生”因为没有限制学历层次,所以生源来源最为多样,既有已接受高等教育如大学、高等专门学堂的学生,也有来自中学堂的学生,甚至有部分学生来自家塾。第二阶段清华学校时期,主要派出“养成–派遣”模式培养的留美预备部学生,以及部分直接赴美的专科生。留美预备部的学生接受美式预备教育,受到严格的基本科学与外文训练,需提前修习美国大学的若干课程,他们赴美后一般直接进入美国本科院校学习,成绩优异者甚至可以直入研究院。专科女生需国学达到中学毕业程度,英文课与科学课达到美国大学的入学标准;专科男生需曾在国内外治矿、机械、工程、农业等专门学校毕业 [3]。第三阶段派出的留美公费生的整体层次相比前两阶段的学生要更高。他们中有102人(占总数132人的77.3%)在本科或研究生毕业后有工作经历,甚至部分学生在出国前已是相关领域的佼佼者 [4]。例如张培刚在出国前任职于中央研究院,已发表40多篇论文,撰写4部专著。工作经历使留美公费生们积累了丰富的经验和素材,且因为此期学生在派出时必须参加国内实习,因而他们较之前两个阶段的学生更为了解中国本土的情形,熟悉国家需要与学科前沿。

Table 1. Professional statistics of Tsinghua students’ parents (1924)

表1. 清华学生家长职业统计表(1924年)

3. 庚款留美学生留学期间的学习状况分析

庚款留美学生留学期间的学习状况我们从留学院校、修习专业以及所获学位三个维度进行分析。

3.1. 留学院校

庚款留美学生在美入读院校分布较广,足迹遍布全美50州中的32州,包括128所学校。据相关学者对有清华学生(留美预备部学生) 20人以上的院校的统计(见表2),大部分学生进入了美国中部地区和东部地区的著名大学。

Table 2. Ranking of American universities with more than 20 Tsinghua students (17)

表2. 美国大学中有清华学生20人以上的院校排名表(17所)

3.2. 修习专业

自庚款留美学生派出始,清政府就有“以十分之八习农工格致等科,以十分之二习法政、理财、师范等诸学”的明确分科计划,民国后虽无明文规定留学生所习科目,但一般遵循旧制。因而,庚款留美学生的留学科目以实科为主,如理工、农医、商业、法律等比较实用的学科。在1909~1929年间派出前两阶段庚款留美生中,学习理、工、商、农、医、法律的占64.9% (其中工程学31.3%,商科11.1%,理科9.8%,医学5.3%,农学5.2%,法学2.2%);学社会科学的占25.2% (包括经济、教育、新闻等);学习哲学、文学的占6.2%;另外还有2.2%的学生学习军事学 [5]。学文史哲的留美生还不到百分之十,而百分之九十以上学理工和应用社会科学。至于留美公费生,留学科目属于文科类的有32人,约占总录取人数的24%;实科类人数为100人,约占总录取人数的76%,实科类人数为文科类人数的三倍之多 [6]。

3.3. 所获学位

所获学位可以作为庚款留美学生学术水平和层次最直接的反映。根据王树槐所统计的1909~1929年间1285名庚款留美学生所获学位情况,254人(19.8%)获博士学位,544人(42.3%)获硕士,336人(26.1%)获学士学位,151人(11.8%)未获得学位 [7]。获得硕士、博士学位的学生占总人数的62.1%,可见庚款留美学生整体学历水平较高。

4. 庚款留美学生归国之后的服务领域分析

庚款留美学生负笈美国,就是要在欧风美雨之潮呼啸而来之时,“奋扶扬衿,急起直追,求同进化,以竞生存”,索取“其哲理新思,实业技艺,”达到“补吾所不及” [8] 之目的。因而,大部分庚款留美学生都在学成后归国,耕耘在国家建设的不同领域。

以清华学校“同学干事部”1926年统计的已归国800名庚款留美学生职业为例:服务于教育界的最多,共300人(37.5%),其中任校长者10人,教务主任及学系主任40人;工程界其次,共100人(12.5%),其中任总工程师者20人;商业界60人(7.5%),其中任公司经理者15人;银行界50人(6.3%),其中任经理行长者10人;交通界50人(6.3%),任铁路局长者若干;政治外交界50人(6.3%);医法及各社会事业界,约160人(20.0%) [4]。可见,庚款留美学生服务于祖国各个领域,不乏领袖人才,服务于工程界与教育界人数占半数,显示其“实业救国”“教育救国”之理想。

实业方面。庚款留美学生积极引入改造国外技术、创办工厂,如侯德榜主持建立了天津塘沽碱厂、南京硫酸铵厂等多个化工企业,发明“侯氏制碱法”,开创我国化学工业新纪元 [9]。结合国情展开研究,服务国家工业发展,如周仁创建专门从事钢铁和陶瓷研究的中央研究院工学研究所,成功冶炼出不同用途的不锈钢、锰钢和高速钢等,为中国钢铁生产开辟了新道路 [10];亲自参与国家建设工程,如汪胡桢主持我国三门峡水库、运河疏导、淮河治理等大型水利工程 [11]。

教育方面。与留日学生主要集中于基础教育阶段不同,庚款留美学生归国后主要服务于高等教育领域。他们主持高校建设,如梅贻琦担任清华大学校长,萨本栋担任厦门大学校长等。广泛地创办新型系科,如姜立夫创办南开大学数学系,叶企荪、王钺分别创办清华大学物理系、心理学系,梁思成创办东北大学建筑系,等等 [12]。此外,庚款留美学生还在积极引进推广实证教学、科研方法,倡导高校教学、科研相结合,力求教学本土化诸方面做出了可贵的贡献,有力地促进了我国近代高等教育的发展。

5. 结语

庚款留美学生代表了我国近代留学生的较高水平。其经过严格的考试选拔,受过正规的学校教育和管理,在出国前多已具备良好的素养;赴美后多进入名校,且由于有稳定的“庚款”作为学习费用,他们得以潜心学习并取得优异成绩;归国后,耕耘于中国各个领域,特别注重“实业救国”“教育救国”,为推进我国近代社会发展作出了贡献。

基金项目

北京市社会科学基金基地项目“绿色理念融入高校工程教育的机制与路径研究”(18JDJYB006)。