1. 引言

辫状河属低弯度的多河道系统,河道变迁频繁 [1],使得分析辫状河储层砂体分布规律较困难。国外学者Mail于1985年提出了河流相储层的六级划分方案 [2],其他学者也对Brahamaputra河 [3] [4] 及Jamuna河 [5] [6] 等辫状河现代沉积进行解剖。

Yang等以黄河中下游辫状河段为原型,进行了定量数值分析 [7]。然而,天然辫状河的形成通常是由于近源、且坡降较大,河流对沉积物的搬运能力较强,多以推移质和跃移质为主等多种因素相互作用的结果 [8]。因此,沉积的单层厚度大,碎屑粗,多为含砾不等粒砂岩、砂砾岩及各种粒级的砂岩,界面不清楚,研究辫状河储层时,往往忽视把具有成因联系的心滩坝和辫状河道作为一个整体分析 [9]。前人研究认为,依据含砾部分的厚度占碎屑岩总厚度的比例关系,可划分为砾质辫状河和砂质辫状河以及砂砾质辫状河。辫状河河床稳定性差,河流在侧向迁移频繁、迅速,故在辫状河沉积剖面中一般不发育由天然堤、决口扇和河漫滩等微相组成的顶层亚相。而粗碎屑的河床底层亚相极为发育,其厚度一般是顶层亚相厚度的4倍,甚至更大,并与下伏岩层呈突变或冲刷接触。因此,顶层亚相不发育是辫状河沉积层序中的一个重要特点。辫状河河道的曲率较低,曲率一般小于1.23,属于低弯曲度的河型,加之辫状河属宽而浅的河流系统,宽深比均大于40,一般在60左右,甚至更大。受河床曲率低的影响,侧向加积的沉积方式不明显,而垂向加积是主要的沉积方式,表现为粒级在纵向上的正韵律性和沉积构造的规律性远不如曲流河清楚。因此通常将粒度和沉积构造在垂向上无一定变化规律这一特点,作为识别辫状河沉积的重要标志。

目前,研究辫状河沉积,一般包括现代辫状河沉积解剖 [6] [10] [11] [12]、探地雷达分析、野外露头解剖 [13] [14] [15] [16] [17]、地下密井网条件下解剖 [18] [19] [20] [21]、物理模拟实验 [22] [23]、数值模拟 [24] 等方法。本文主要在考察6条现代河流基础上,以现代河流沉积参数为约束,以某油田M井区密井网区为例,依据目的层岩、电性特征,建立了辫状河砂体知识库及辫状河单砂体定量表征模型。高精度地刻画了研究区目的层砂体微相。弄清了不同微相砂体在平面及纵向上的分布规律,将辫状河沉积划分为三个亚相八个微相。即河床滞留、河道、心滩、天然堤、决口扇、泛滥平原、沼泽洼地微相。为类似油田下一步开发调整,奠定了基础。

2. 研究区(某油田M井区)概况及M组基本地质特征分析

2.1. 研究区概况

本次研究以某油田M井区为例,目的层主要岩性为泥岩、粉砂岩、中–细砂岩、砂砾岩及砾岩。从M井区M组岩性组合及测井曲线的旋回特征来看,沉积旋回为正旋回,河流相二元结构特征明显,底层沉积发育良好,厚度较大,沉积的粒度粗,砂砾岩发育,而顶层沉积不发育或厚度较小,岩性主要有泥质砂岩、砂质泥岩及泥岩,垂向层序符合辫状河沉积特点。

从M2-3、M2-2、M2-1三个小层的岩性组合来看,M2-3小层河流相二元结构的底层以砂砾岩沉积为主,顶层多为泥岩或砂质泥岩沉积,M2-2、M2-1小层的底层沉积主要为砂岩沉积,砂砾岩仅在底部以滞留沉积形式存在(图1)。

Figure 1. Lithologic combination of the coring section of M area

图1. M区块内重点井取心段岩性组合

2.2. 沉积结构特征

沉积物的结构成熟度较高,碎屑颗粒分选较好~好,磨圆度为次棱角~次圆状。砂岩的粒度正态概率曲线程两段式或三段式,以跳跃总体为主(图2)。

C-M图呈S型,反映河流沉积的特点,图中以PQ-QR段为主,说明以悬浮和递变悬浮搬运为主,NO-OP段即滚动搬运段的样品点数少,RS段即均质悬浮段的样品点数也较少(图3)。

2.3. 沉积构造特征

以大型交错层理为特征,在垂直方向上变化很有规律,底部以大型斜层理和大型交错层理为主,向上递变为小型交错层理,顶部一般为波状层理和水平层理。

由下向上岩层厚度变薄,粒度变细,呈正韵律,但多为间断式的正韵律。每个沉积旋回底部有明显的侵蚀,具充填构造(图4)。

Figure 2. Probability distribution of grain size of M2 sand group in Well A

图2. A井M2砂组粒度概率分布图

Figure 3. C-M map of the M2 sand group in M area

图3. M井区M2砂组C-M图

Figure 4. The sedimentary structure of the core of the M2 sand group in M area

图4. M井区M2砂组岩心沉积构造图

2.4. 电性特征

辫状河流相各个微相的自然电位和电阻率曲线有五种典型的形态特征,可以用测井相来判断沉积微相。

心滩微相:纵向上粒度分选较好,厚度一般大5米,GR值较低(<85 API)呈“箱型”,声波大于200微秒/米,电阻一般小于20 Ω·m,含油性好,最主要储层。

辫状河道微相:纵向上底部粒度较粗,向上粒度逐渐变细,二元结构明显,砂体厚度一般大于3米。GR曲线为“钟型”,声波大于150微秒/米(图5和图6)。串沟沉积:与心滩紧邻发育,下部为较为均质的细砂岩,上部泥含量增高,有二元结构特征,但是SP及GR (70~90 API)显示幅度较低的“钟型”,物性稍差。厚度小于4米。

Figure 5. Schematic diagram of channel, mid-bank and channel parameter measurement of modern sandy braided river

图5. 现代砂质辫状河河道、心滩和沟道参数测量示意图

Figure 6. Parameter relationship diagram of braided river

图6. 辫状河流参数关系图

河道充填微相:主要在M2-1-2单砂体发育,岩性细,粉砂或泥质粉砂为主,SP平直,低电阻,GR值较高(85~100 API)。

河间滩地微相:主要在M2-3-2至M2-3-6单砂体发育,洪泛期被淹没时的沉积,泥质粉砂岩沉积。SP较低(−60 mV~−70 mV),电阻低(<25 Ω·m),GR较高,曲线为齿化钟形或柱形,物性及含油性较差。

3. 沉积微相类型及特征分析

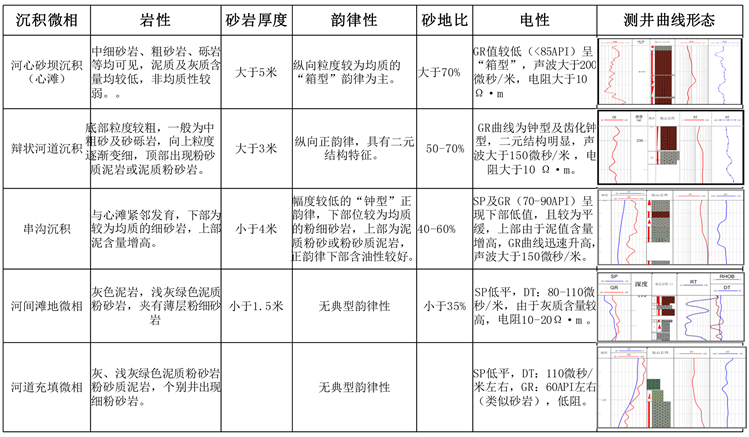

通过前述沉积特征分析,可以将研究区目的层划分为如下种微相类型:

3.1. 辫状河道微相及特征

在M井区辫状河道微相,其岩性以砾岩、砂砾岩和中细砂岩为主,属砂砾质辫状河沉积体系。总体呈现为自下而上由粗变细的正旋回特征,M2-2、M2-3小层底部常出现砂砾岩,M2-3小层砂砾岩发育规模较大,M2-1小层砂砾岩发育程度较低。前人岩芯观察表明,砾石成分以变质岩块为主,次为长石和石英。粒径一般在5~15 mm,最大为150 mm左右,分选差、砾石排列无规则,基本上杂乱堆积。颗粒磨圆程度低,为棱角–半圆状。砂岩成分以变质岩屑、石英和长石为主,分选中等–差,磨圆程度中等。可见交错层理。

3.2. 心滩微相特征

心滩是辫状河的主要沉积单元,低弯度、宽而浅的河道,以主流线为中心的表层环流流向两岸,并不断侵蚀、冲刷两岸;而底层横向环流由两岸向主流线中心方向收敛,并将沉积物在主流线方向沉积下来,尤其是洪水泛滥期,这种沉积作用更加明显,从而形成心滩。洪水期与枯水期之间,水流流量和流速的巨大变化,有利于河道心滩的形成与发育,由垂向加积或顺流加积而成,多次洪泛事件的叠加使得心滩砂体不具典型的向上变细的粒序,心滩沉积垂向上正韵律不明显,自然电位和自然伽马曲线多为箱形,电阻率曲线也多具有类似特征。从测井解释渗透率的纵向变化来看,多具有“箱型”复合韵律特征,高渗透率单元多出现在底部偏上位置,这可能与心滩早期沉积分选较差有关。

3.3. 串沟沉积特征

洪水过后心滩坝露出水面,心滩坝表面会被小规模流水冲出若干洼地或沟道,其宽厚比一般较小。由于间洪期流水规模小且不稳定,洼地被悬浮的细粒物质所充填,形成串沟。由于自身形态、心滩坝顶面微地貌和后期洪水区域作用差异性的综合影响,串沟一般呈不连续的条带状零散分布于心滩坝顶部及内部,剖面上表现为顶平底凸,厚度多为2.5~4.2 m。

3.4. 河道充填微相特征

仅分布于本区的M2-1-1单砂体,当河流突然被废弃时,全区以粉砂质泥岩或者泥岩沉积为主,砂质沉积较少。

3.5. 河间滩地微相特征

在特大洪水期,洪水越过主河道,在主河道外侧,形成规模较小的水道沉积,岩性组合上正韵律特征明显,但单层规模较小,底部以砂砾岩沉积或砂砾岩加中细砂岩沉积为主,顶部发育泥质砂岩或砂质泥岩。

通过对不同沉积微相岩性、韵律性、砂地比以及电性曲线形态的对比及归类,建立了适合于本区划分沉积微相的特征图(图7)。

4. 辫状河砂体知识库的建立

辫状河河道、心滩的形成具有一定的规律性,废弃河道泥岩、残余废弃河道泥岩和沟道泥岩均为河道废弃后充填细粒沉积物形成的,具有相同的沉积机理,其规模、形态受河道或沟道控制,可通过河道及沟道规模来确定。

Figure 7. Summary and comparison of sedimentary microfacies characteristics

图7. 沉积微相特征总结对比表

根据岩心、测井资料计算单河道满岸深度,然后利用根据现代沉积、古代露头资料建立的关系式计算单一河道、沟道的长度和宽度,进而确定废弃河道泥岩、残余废弃河道泥岩和沟道泥岩的规模。

根据岩心交错层系组平均厚度hs,由下述前两式算得到沙丘高度hm,最后由式得到单河道满岸深度hc。

(1)

(2)

(3)

1) Kelly表征公式 [25]

Kelly [25] 利用22个现代辫状河(或水槽实验数据)和34个古代露头数据建立了砂质辫状河道单一心滩宽度wb与单河道满岸深度hc、单一心滩长度lb与其宽度wb之间的关系式,复相关系数在0.90以上:

(4)

(5)

2) 孙天建等表征公式

孙天建 [26] 认为,如果能够建立砂质辫状河单河道宽度–单一心滩宽度、单一沟道宽度–单一心滩宽度及单一心滩宽度–单一心滩长度的关系式,且与Kelly [25] 得到的相关式具有较好一致性,就可结合上面的关系式得到砂质辫状河单河道宽度、单一沟道宽度及其长度,从而确定废弃河道泥岩、沟道泥岩的规模。所以他对Jamuna River、Prudehoe River、雅鲁藏布江等15个常年流水的较深河型现代砂质辫状河道段的单一心滩宽度wb及其长度lb、单河道宽度wc、单一沟道宽度wd及其长度ld数据分别进行测量。得到了如下关系式:

(6)

(7)

(8)

(9)

4.1. 现代辫状河知识库

根据Kelly [25] 和孙天健 [26] 的研究方法,利用GoogleEarth软件筛选了育空河、密西西比河,阿克苏河等15条现代辫状河进行数据分析,并且着重找了6条现代辫状河。

4.1.1. 辫状河砂体参数测量

在软件筛选好的辫状河基础上,在各条河流里分别挑选了一些河段,并且在这些河段的基础上对现代辫状河心滩的长宽、主河道的宽度,串沟的长宽等数据进行了测量统计。

依据新疆阿克苏地区的阿克苏河的卫星图,对本条河流挑选了三个河段进行研究,并且对各个河段中较为完整的心滩进行了编号测量,如图5对A河段挑选了3块较为完整的心滩,其中2号心滩长度为2.62 km,心滩的宽度为0.94 km,河道宽度为0.13 km,心滩内发育的串沟宽度在0.02~0.04 km之间,长度为1.21~2.9之间。以此方法对15条河的多河段分别测量统计,为研究区的心滩规模量化,提供了现代沉积基础数据。

4.1.2. 砂体表征

将本次研究统计的心滩的长度、宽度等数据连同孙天建的统计结果一同建立关系式(图6),并且和Kelly [25] 的数据进行对比,结果表明二者具有较好的相似性。因此,可以利用这些规模量化表征模型公式对单一心滩、单河道和单一沟道的河流参数进行计算,为这一地区心滩发育规模的量化提供数据依据。

4.2. 辫状河单砂体定量表征模型建立

在前述统计分析基础上,建立了心滩、河道、串沟等的定量化表征模型。

1) 心滩规模量化表征模型

心滩宽度模型:依据Kelly公式 [25] 建立的单一心滩厚度与心滩宽度的关系。

(10)

(11)

(12)

(13)

心滩长度:建立单一心滩长度与心滩宽度的关系

(14)

2) 河道规模量化表征模型

(15)

3) 串沟规模量化表征模型

(16)

式中:Wb——单一心滩宽度;

lnL——单一心滩长度;

Wc——单河道宽度;

Wd——单一串沟宽度;

hc——单河道满岸深度;

hs——岩心交错层系组平均厚度;

hm——心滩坝高度。

5. 砂体微相分布

以M组3段q22-1-2单砂体为例,在单井相、剖面相研究基础上,结合研究区砂岩厚度平面分布图、砂地比平面分布图、以及地震属性分析结果及测井曲线形态,综合判断不同相带的大概分布范围及规模。研究中,首先对该单砂体进行厚度的累计概率分布分析,确定单砂体砂岩厚度主要在4.5~6.0 m,利用公式可以计算出了不同沉积微相的规模(见表1)。

Table 1. Statistical table of sedimentary parameters of M2-1-2 single sand body and single microfacies

表1. M2-1-2单砂体单一微相沉积参数统计表

在沉积参数的约束下,对各微相的沉积范围进行分析组合,即可以得到M2-1-2单砂体沉积微相平面图。

为了能够指导后期开发调整的需要,还对不同的微相(图8)进行了物性及非均质性的统计(表2)。统计发现中区及西区主要发育心滩微相,其中1号心滩长度约1900 m,宽度约500 m;2号心滩长度约1750 m,宽度约540 m;3号心滩长度约1550 m,宽度约480 m。同时还发现心滩微相平均渗透率要高于串沟及河道微相,且非均质性也要弱一些。

Table 2. Statistical table of physical parameters of sedimentary microfacies of M2-1-2 single sand body

表2. M2-1-2单砂体沉积微相物性参数统计表

Figure 8. Distribution and numbering map of sedimentary microfacies of M2-1-2 single sand body

图8. M2-1-2单砂体沉积微相分布及编号图

6. 结论

1) 依据育空河、密西西比河,阿克苏河等15条现代辫状河及6条新疆地区的现代辫状河沉积图像,分别测量统计,建立了辫状河流沉积河道、心滩、串沟的定量表征模型,对研究区辫状河流参数进行了量化,为研究区的心滩规模量化,提供了依据。

2) 砂砾质辫状河沉积体系,通常可划分为三个亚相八个微相。即河床滞留、河道、心滩、天然堤、决口扇、泛滥平原、沼泽洼地微相。依据研究区密井网区测井资料,仅能清楚地表征出河道、心滩、串沟三个微相。

3) 研究表明,研究区目的层心滩为椭圆型分布,长轴1.5~2.0公里,短轴0.5~0.6公里,河宽150~200米,串沟50~70米。

基金项目

中国石油天然气股份有限公司重大专项(2017E-15)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。