1. 引言

互联网的快速发展及其便利共享性,使得社交媒体平台成为健康信息传播的重要渠道。人们遇到健康问题时,都会先上网查询更多的信息 [1]。另一方面,因为网络对个人用户的门槛很低,用户可以借助社交平台自主发表并共享健康信息,从而导致其他用户更多的点击和分享 [2]。这一积极的发展背后存在着潜在的弊端,用户不知道健康信息的真实性导致网络健康谣言的盛行。很多研究表明,当与健康有关的虚假谣言被广泛传播时,不仅会造成混乱,还会激起人们不必要的焦虑,甚至对正确健康信息的抵制 [3]。健康信息分享不同于社交媒体中的其他信息交换行为,因为它与用户的身心健康密切相关 [4]。人们普遍对自身的身体健康比较关心,社交媒体上传播的健康信息中有很多伪信息,对公众具有迷惑性,而且界定健康信息的真伪也比一般信息困难。探究如何减少社交媒体上健康谣言的传播很有价值,本文考虑对健康谣言添加警告来减少传播。

社交网络中存在大量伪健康信息对人们获取健康信息产生了巨大的困扰,纠正错误信息并用准确的信息替换它可以减少不良影响 [5],明确的警告可以减少后来人们产生的错误信念 [6]。有研究指出,人们致力于分享准确的信息,但社交媒体的环境会分散人们的注意力,人们可能会出于准确性以外的原因选择分享虚假信息,如果人们认为有的虚假信息更有趣,他们也愿意分享 [7]。为了减少谣言的影响,附加警告这项措施可以降低人们认为假标题的准确度,并减少人们的分享意愿,即存在警告效应。事实核查比创建虚假内容需要更多的时间和精力,大多数虚假信息可能不会被标记,对一部分信息添加警告标签后,可能会增加人们对未标记信息的信念,存在隐含的真相效应 [8]。多数平台对于在线信息没有警告选项,对健康谣言展示警告将会降低人们对谣言的传播意愿。本文基于此探究对社交平台的健康谣言添加的警告通过何种形式展示,来更有效地减少健康谣言的传播。

根据谣言滋生焦虑的能力,谣言可以分为希望谣言和恐惧谣言。前者会带来可喜的结果,后者则会引起可怕的后果 [9]。与好的消息相比,人们更重视坏消息可能带来的影响,并在坏消息上付出更多的精力。研究发现,恐惧类谣言相比于希望类谣言,会使人们产生更高的焦虑情绪,更加能够引起人们的分享意愿 [1]。现有文献没有研究对于不同类型的谣言,不同的警告形式与分享意愿之间的关系。因此,本文基于信息级联理论和消极偏见理论等,探讨当谣言类型分别为恐惧谣言和希望谣言时,不同的警告形式对于用户传播健康谣言意愿的影响,为社交媒体平台提供参考。

2. 研究综述

2.1. 在线健康谣言及其特征

对于谣言的定义和内涵,不同学者有不同的理解。早期,谣言被定义为一种在没有官方证实情况下传播主题参考的主张 [10]。根据Shibutani的说法,谣言是社区在不确定的情况下对某种情况的定义的构建,是即兴的新闻,他将谣言概念化为一种集体问题解决程序 [11]。目前谣言被定义为在传播过程中没有得到官方证实或不确定的消息 [12]。然而,人们在现实生活通常认为谣言就是虚假的信息。随着互联网的迅速发展,谣言迅速弥漫,虚假谣言比后来被证明是真实的谣言传播得更快 [13],其中尤其是健康谣言导致了较大的社会影响。健康谣言被定义为在传播过程中没有得到证实的健康信息 [14]。有研究表明,健康谣言比其他谣言更流行,这是因为健康信息对用户的吸引力较强,并且用户难以判断其真假。例如,新冠肺炎疫情期间的健康谣言产生严重负面影响,使网络公共秩序出现混乱并威胁社会稳定 [15]。

本文以健康谣言为背景,因为其关乎人们的身体,对人们具有吸引力且迷惑性较强。目前由于网络的发展,社交媒体平台的用户数量不断增多,健康信息传播速度加快并且传播范围也更广泛。良好的身体是人生存的根本,所以人们比较关心自己的身体健康,时常在网上搜索关于身体健康的建议。随着网上流传的健康谣言越来越多,人们对在线健康信息的处理受到学术界的关注 [16]。健康类谣言常常以科学之名,假借专家的名义表明其科学与权威,以混淆大众。在现实生活中人们很难辨别出健康信息的真伪,其难点是由谁来判断、以什么标准来界定健康信息的真伪 [17]。因此,本文采用让群体参与的方式,对健康谣言添加警告来提高人们的警惕意识。

2.2. 谣言类型与其分享相关研究

有研究者根据谣言的情感倾向,将其划分为希望谣言和恐惧谣言。希望谣言能够带来积极的、可喜的结果;而后者可能引发消极的结果,使人们陷入恐慌 [1]。相对于希望谣言,恐惧谣言更能受到人们的关注与兴趣。当用户内心焦虑时,通常会丧失理智,也无法确定消息的真实合理性,从而导致人们更易于相信并传播恐惧谣言。有调查显示,有1/3的学生愿意将希望谣言分享给他人,而大约1/2的学生愿意将恐惧谣言与他人分享 [18]。Chua等对60个医务人员进行实验调查,发现个体参与促进医务人员分享健康信息的意愿,对恐惧谣言的信任程度和传播意愿更强,而个体参与则更有利于恐惧健康谣言的传播 [19]。

健康谣言制造者往往选取用户感兴趣的内容来让人们觉得与自己利益相关,获得人们的心理认同感,使用户轻易接纳并积极参与传播。谣言的盛行使得用户很难确定在线健康信息的质量,在缺乏权威证实的情况下,一些用户将不可靠的健康信息分享给他人的同时,自己也会不知不觉成为造谣者 [16] [20]。有研究指出,人们可能会出于准确性以外的原因选择分享虚假信息。尽管人们认为假新闻不够准确,但如果有的假新闻比真新闻更有趣,他们也愿意分享 [7]。为了减少谣言的影响,Gordon等人发现对新闻标题附加警告这项措施可以降低人们认为假标题的准确度,并减少人们的分享意愿,即存在警告效应 [8]。添加警告会提高人们的批判性思维能力,使得识别信息时更具辨别力。有研究表明,反驳谣言有助于减少个人对谣言的误解,并降低他们分享谣言的可能性 [21]。对谣言干预的有效性会随着时间推移的推移而衰减 [7],群众参与可以让用户看到健康信息时就进行干预,提高其他用户的警惕性。大多数文献研究如何发布纠正性信息进行辟谣,而很少有文献利用群体参与对谣言添加警告来探究其对分享意愿的影响,从而减少在线健康谣言的传播。

3. 理论基础与研究假设

3.1. 消极偏见理论

按照谣言可能引发积极或者消极的结果,将其分为希望和恐惧谣言。消极偏见理论指出,好消息是人们普遍接受的,与往往令人不安的坏消息相比,好消息对个人行为和认知的影响较小,由于这个原因,负面信息往往比正面信息更能引起人们的重视 [22]。与好的消息相比,人们对坏消息更感兴趣,并愿意在坏消息上付出更多的精力。坏消息比好消息的影响力更大,影响范围更广,会导致更持久的影响 [18]。当用户接触恐惧健康谣言后,会产生较高的焦虑情绪,从而导致用户具有较高的分享愿意 [23]。恐惧健康谣言往往被证明更具有价值和轰动效应,且研究证明恐惧谣言的数量更多,更易被人们相信和传播 [9]。而对谣言添加警告可以提高人们的批判性思维能力,使人们注重对谣言的真实性进行甄别,并降低人们分享谣言的可能性 [8]。据此,提出以下假设:

H1:在健康谣言下方添加警告可以减少用户对其分享意愿。

H2:与希望谣言相比,添加警告对用户分享恐惧谣言意愿的减少作用更大。

3.2. 信息级联理论和社会影响理论

本文群体参与中将群体分为以下几类:一般用户,好友以及权威专家。由以上三种群体参与的警告形式分别为一般用户警告组,好友警告组和专家警告组。网络的匿名性使得用户很难确认消息的可靠性,根据信息级联理论,没有足够信息的情况下,用户通常会通过观察和关注他人的行为来做出决定。网络谣言传播的机制可能并没有被充分说明,这是因为匿名性使得谣言传播者的身份很难被识别,给用户留下了很少的线索来证明信息的可靠性。因此,人们不得不通过观察别人的行为来判断和行动 [24],参与者的集体意见可能成为其他用户的信息参考。这种现象在互联网上很常见,被称为羊群效应。这种从众效应的出现是信息级联的反映,使人们的意见越来越相似。动态社会影响理论还显示,人们对谣言的观点可能会被团体中其他同伴所左右,最终群体意见会随着时间的推移达成一致 [25]。据此,通过群体参与的方式对健康谣言添加警告,可以为其他用户的个人决策提供参考。

社会影响理论指出一个人的态度或行为会受到他人的影响。权威专家通常被认为在这一领域中拥有很高水平和能力,他们的行为通常更令人信服。一般来说,权威专家具有较高的可信度。如果健康信息受到权威专家的认可,用户则认为信息更可信,并对其行为产生积极的影响 [18]。这主要是因为接受者通常没有足够的专业知识来评估健康知识本身的科学真实性,并倾向于将他们的行为意愿建立在信任信念之上 [28]。好友背书体现了好友对该信息的态度和观点,这种信息获取方式是一种信息性社会影响,用户出于对好友的信任,会增强对好友态度和行为的认同感 [26]。朋友的意见在个人如何处理以及有选择地寻找信息方面起着关键作用,通常被认为是更真实和可信的 [27],朋友的行为反映了他们的社会认同,个人追随朋友行为的现象可能是群体内行为的结果。但在健康信息中,好友可能没有过强的专业知识,用户对其健康信息方面的警告是否足够信任不得而知。所以探究好友相对于一般用户警告是否能降低人们的分享意愿具有重要意义。专业医生拥有专业的医疗知识,比好友拥有更高的可信度。据此,提出以下假设:

H3a:相较于一般用户警告,好友警告和专家警告更能减少健康谣言分享意愿。

H3b:相较于好友警告,专家警告更能减少健康谣言分享意愿。

4. 研究方法与实验设计

4.1. 健康谣言素材选择

本实验选择的情景是微信社交平台。微信作为中国最受欢迎的社交媒体平台,为促进健康知识传播提供了一种方便、经济、有效的途径 [28];因其便捷、可操作性强等特点,吸引了众多用户,有很多健康信息在微信中被分享。用户可以自己搜索健康信息,也可以通过订阅微信公众号来接受消息的推送。微信公众号经过不断发展,已成为用户在微信平台上使用的主要功能之一。其中权威专家选择通过平台认证具有资格的专业医生。

健康谣言来源选择在谣言研究中经常被引用的谣言验证网站(Snopes.com)。为了保证所选谣言主题一致,只选择与癌症有关的谣言,避免潜在的影响。选择与癌症有关的谣言是因为它在社交平台上广为流传,并且具有较高的死亡率,对人们刺激较大 [19],也成为学术界关注的主题。在网站上以“cancer”为关键词搜索谣言信息,选择排名前100的谣言信息,只有得到一致认同的谣言才能被用于实验设计。在微信上搜索相关文章,参考张星等 [18] 人的研究,最后得到的谣言素材如表1所示。

Table 1. Materials of hope rumors and fear rumors

表1. 希望谣言和恐惧谣言素材

4.2. 实验设计

本研究设计了一个网络情境实验,设置了一个没有警告标识的对照组。被试者在2 (谣言类型:希望vs恐惧) × 4 (对照组vs一般用户警告vs好友警告vs专家警告)的条件下接触不同的健康谣言。为加强实验场景的真实感,我们仿照微信公众号做了模拟设计。为避免文章发表者信息影响参与者的决策,我们

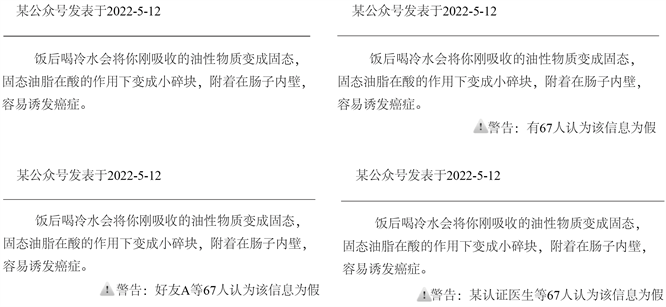

Figure 1. Examples of warnings from control group, general users, friends and experts

图1. 对照组、一般用户、好友、专家警告示例

将发表者匿名化处理。发放问卷时,会告诉被试者这是普通的健康信息,让他们阅读并作出分享意愿的评价。参与者需要熟悉微信功能并有信息分享经验。在实验结束后,我们会说明警告标识是为了实验自己设计的,避免产生误解。一般用户警告,好友警告和专家警告组具体示例见图1。

分享意愿的测量题目参考了ChuaA等 [19] 设计量表的两个测量项:“我打算与他人分享这则健康信息”和“我将会与他人分享这则健康信息”(确切表示愿意分享,比“打算”的意愿强烈),使用李克特五点量表进行测量,将两个测量题项的平均分作为综合分数,分数越高表示分享健康信息的意愿越强。

5. 结果分析与讨论

5.1. 描述性分析

实验参与者在问卷星平台上进行实验,被试者要熟悉微信,并有分享信息的经验。最终得到196份有效问卷,回收率为90.3%。有效问卷的参与者中,男性有93人,占47.45%;女性有103人,占52.55%。被试者年龄集中在18~40岁;学历集中在本科和硕士研究生,其中本科学历的人最多,占将近一半。所有数据分析都在SPSS 26.0软件中进行。单独量表和问卷整体的Cronbach’s α均大于0.7,信度良好。问卷中每则谣言的分享意愿由两个测量题项组成,结果表明每则谣言的分享意愿(Cronbach’s α)均大于0.8,可信度较高,因此每则谣言的分享意愿取两个题项的平均数。此外,三则希望谣言和恐惧谣言分享意愿(Cronbach’s α)都大于0.8,适合平均化处理,取它们的平均数作为因变量。

5.2. 警告形式与传播意愿

经过方差分析显示,对健康谣言添加不同的警告形式对用户的分享意愿产生了显著的差异(M对照组 = 3.607,M一般用户警告 = 3.192,M好友警告 = 2.854,M专家警告 = 2.494,F = 108.483,P = 0.001)。满足显著性要求后,采用Dunnett t检验法将其他组与对照组进行比较,得到的P值都小于0.05 (见表2),表明添加警告以后对人们的分享意愿影响显著。假设H1成立,即在健康谣言下方添加警告可以减少用户对其分享意愿。(说明:表2和表3类型列中,1代表对照组,2代表一般用户警告组,3代表好友警告组,4代表专家警告组。)

Table 2. Dunnett t (bilateral) α analysis table

表2. Dunnett t(双侧) α分析表

*平均值差值的显著性水平为0.05。

采用Scheffe法和LSD-t检验法对一般用户警告、好友警告、专家警告组进行事后分析,运用两种方法加强研究结果的合理性,结果如表3所示。组间两两比较结果如表3所示,Scheffe法和LSD-t 检验法的P值均小于0.05,假设H3a、H3b成立。

5.3. 警告形式对不同类型谣言传播影响

5.3.1. 回归分析

谣言类型分为希望谣言和恐惧谣言,对其进行方差分析,显示恐惧谣言比希望谣言更容易传播(M希望谣言 = 3.529,M恐惧谣言 = 3.685,F = 21.385,P = 0.014 < 0.05)。各组谣言的分享意愿见表4。

*平均值差值的显著性水平为0.05。

Table 4. Willingness to share rumors

表4. 谣言的分享意愿表

设在无警告状态下(对照组)人们对希望谣言的分享意愿为

,对恐惧谣言的分享意愿为

,三种警告类型分别为

,

和

,且

,

,

在希望谣言中的影响力为

,在恐惧谣言中的影响力为

,希望谣言在受到

,

和

类警告后的分享意愿为

、

、

,恐惧谣言在受到

,

和

类警告后的分享意愿为

、

、

,根据线性回归分析则有

两式相减得

由于

为对谣言的警告,对谣言传播有干预作用,故能降低人们的分享意愿,即

,因此有

,

,所以警告

对恐惧谣言的影响大于希望谣言。同理有

,故警告

和

对恐惧谣言的影响也大于希望谣言。

5.3.2. T检验

针对不同的谣言类型,与对照组相比,添加警告对人们分享意愿降低的数值以及相比于对照组的下降比率如表5所示。第(1)组中,对希望谣言和恐惧谣言的下降比率进行T检验,得出t = 20.433,Sig = 0.031 < 0.05,说明差异显著;第(2)组中,对希望谣言和恐惧谣言的下降比率进行T检验,得出t = 19.418,Sig = 0.033 < 0.05,说明差异显著;第(3)组中,对希望谣言和恐惧谣言的下降比率进行T检验,得出t = 37.808,Sig = 0.017 < 0.05,说明差异显著,假设H2得到支持。

Table 5. Decrease degree of sharing willingness of each warning group compared with the control group

表5. 各警告组相对对照组的分享意愿下降程度

5.4. 结论与建议

本文针对在线健康谣言广泛传播的现象,提出假设进行干预并开展研究,实验结果如下:1) 在健康谣言下方添加警告可以减少用户对其分享的意愿,警告的不同展示形式对人们的分享意愿影响不同。相较于一般用户警告,好友警告和专家警告对健康谣言分享意愿的减少更明显;相较于好友警告,专家警告更能减少健康谣言分享意愿。2) 与希望谣言相比,一般用户警告、好友警告、专家警告形式都对恐惧谣言分享意愿的减少更明显。研究结论的得出为人们甄别在线健康谣言、治理其恶性传播提供指引。若能将其推广应用,将有助于人们识别出伪健康信息,对于提高我国网民的健康信息辨识能力具有重要的现实意义。

本文为健康谣言进一步的研究提供借鉴,以期为提升网络健康信息质量做出有效的服务。社交媒体平台可以增加相关功能,使用群众参与的方式来评估信息的可靠性,调整社交媒体平台的推荐算法,使用户更有可能看到被大众信任的健康信息的内容,加强相应平台对健康信息的监测。此外,平台可以建立奖励机制,鼓励专业医生参与到在线健康信息的识别中。如果警告时有专业医生的参与,会大大降低人们的分享意愿。这是因为医务人员拥有一定的专业知识,可以帮助用户更好地甄别在线健康信息。同时,专业医生应该主动参与到健康信息的识别中,用户也应主动提高健康信息素养,利用健康知识来判断信息的可信度,加强对社交媒体中健康谣言的辨别能力。

6. 结语

微信等社交媒体平台为健康谣言传播提供了新的渠道与平台,给公共健康带来了一系列新问题与新挑战。因此,加强网络安全管理,有效地防范虚假健康信息,是当前健康信息平台面临的一个重大挑战。本文指出了警告对于限制健康谣言传播的重要作用,社交媒体平台可以对平台上的健康谣言添加警告选项,采用让用户群体参与的方式,以减少健康谣言的传播与分享。目前已有的文献很少探讨添加警示标志对使用者传播健康信息的影响,本研究结果显示,警示标志会明显降低使用者的传播意愿,并在此过程中介入谣言的传播,拓展了健康领域的研究范围。研究结果表明谣言类型会影响用户对不同警告形式的分享意愿,而添加警告对抑制恐惧谣言的传播效果更为显著,为消极偏见理论提供了支持。

本研究还存在一定的局限性:第一,目前的研究是在一个实验背景下进行的,而不是在自然发生的环境中自己浏览微信公众号,参与者可能会受到一定的影响。如果用户浏览以后想表示赞同,则警告选项无法提供如此的表达;第二,本文按照情感类型对谣言进行分类,谣言还有不同的分类方式,如根据呈现形式分为文字谣言和图片谣言,根据内容长短分为长谣言与短谣言等,未来研究可以对谣言进行不同分类;第三,本文没有分析用户的健康信息素养,探究不同健康信息素养的人群对于谣言添加警告后的反应。健康信息的感知准确性和可信度在其分享中也起着重要作用,未来的研究可以针对不同健康素养的用户,探究添加警告对其认为信息的准确性、可信度和分享意愿的影响,以及三者之间的相互影响关系。

基金项目

国家社会科学基金一般项目“大数据支持下网络谣言智慧治理机制及运行策略研究”(项目编号:21BGL243);上海市哲学社会科学规划一般项目“大数据时代伪健康信息传播特征及多主体协同干预研究”(项目编号:2020BGL005)。